Von Hanns Brodnitz

Abschrift: Aus Film Kurier (16. August 1930)

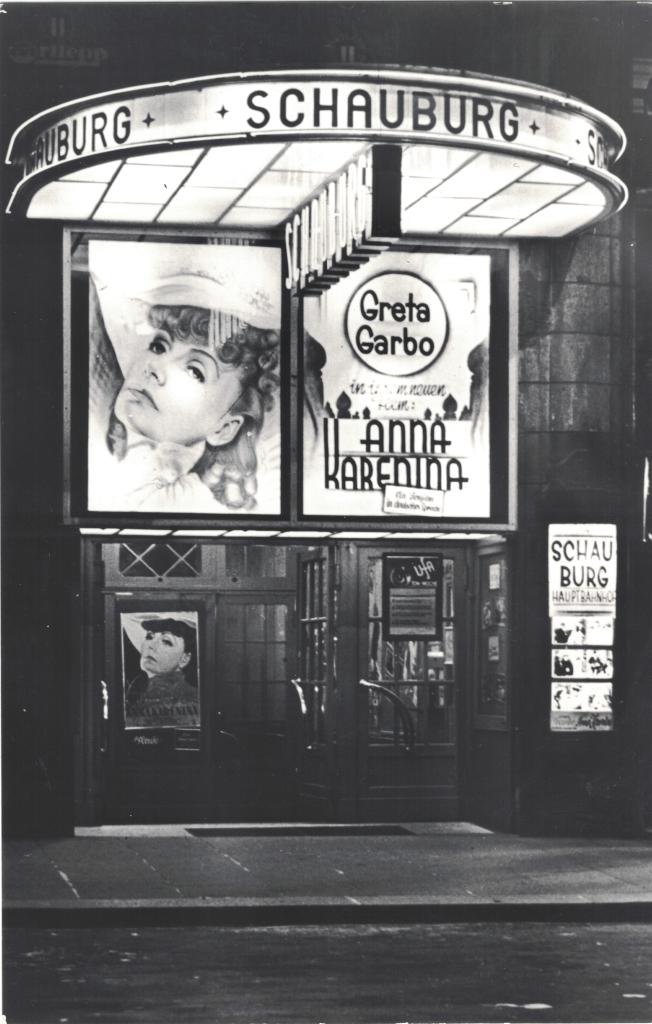

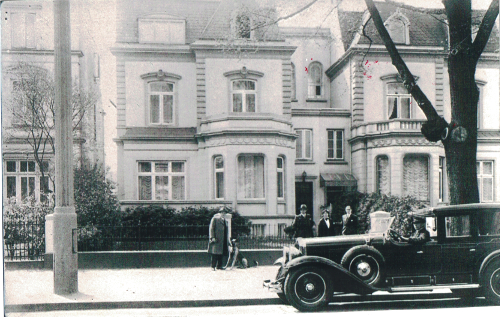

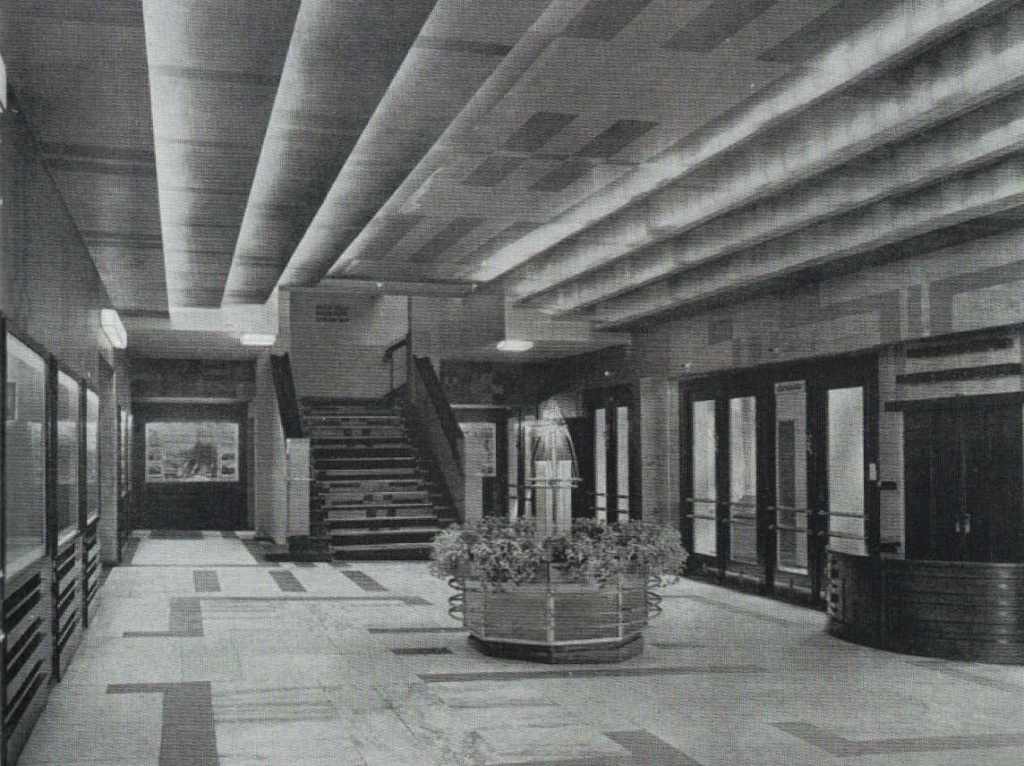

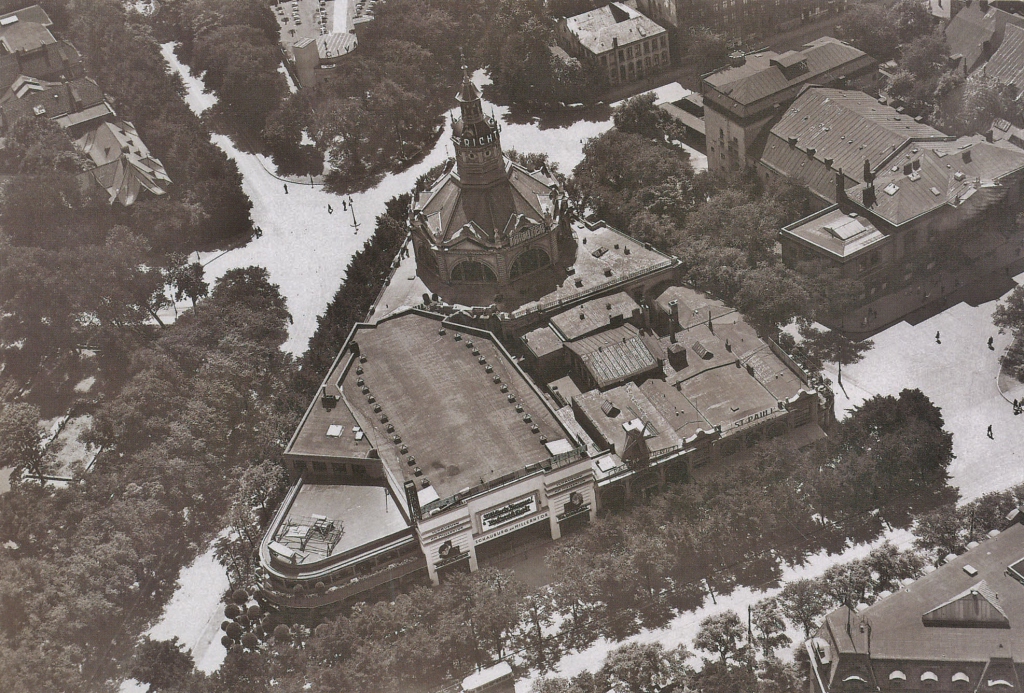

Als mich die Ufa im Oktober des vergangenen Jahres mit der künstlerischen Oberleitung des im Bau befindlichen Ufa-Palastes betraute, flitzte ich mit dem nächsten FD-Zug nach Hamburg, um die Psyche des Publikums zu analysieren. Ich war auf schreckliches vorbereitet: so hatte man mir es geschildert: steif bis zum Exzeß, abhold jeder Belebung des Tempos, eingefroren in eine Tradition einer konservativen Kunstanschauung, die beinahe reaktionär sein mochte, dickhäutig, applausfeindlich, unempfänglich für Weltstadtrhythmus und sonstige Manifestationen des Zeitgeistes. Nur Oliver*, der Chefkonstrukteur, Finanzier und Erbauer des ganzen Komplexes, glaubte im Kampf gegen ein Heer von Miesmachern an die Existenzberechtigung seines ungewöhnlich kühnen Projektes. Sollte sein sonst so sicherer Instinkt für neuzuschaffende Konzentrationspunkte in Großstädten diesmal auf falscher Fährte sein? Olivers Fanatismus steckte mich an. Diese Stadt mit dem Januskopf, in der Innenstadt harmonisch gedämpft, im Hafen brodelnd von Unruhe, diese Mischung aus stolzer Abgeklärtheit, lautloser Soigniertheit (*) und dem sich überall überschlagenden Temperament der Reeperbahn, dieses grandiose Menschenarsenal aller Klassen, Zonen, Nationen, immer in Bewegung, immer im Wechel (Wechsel?), immer im Schwung, Menschen auszuspeien, zu verladen irgendwohin wie die unzähligen Tonnagen der Frachtdampfer, diese Stadt, besessen von dem Ehrgeiz, sich erneut an die Spitze der europäischen Häfen zu stellen, schien mir die rechte Folie für ein Haus, das heute auf dem europäischen Festlande außer dem Paramount-Paris, keine ebenbürtige Konkurrenz hat. Das Hamburger Publikum, herrlich diszipliniert, ein Muster an demokratischer Gesinnung und urbaner Weltanschauung, ist mit unserer Absicht bewundernswert mitgegangen.

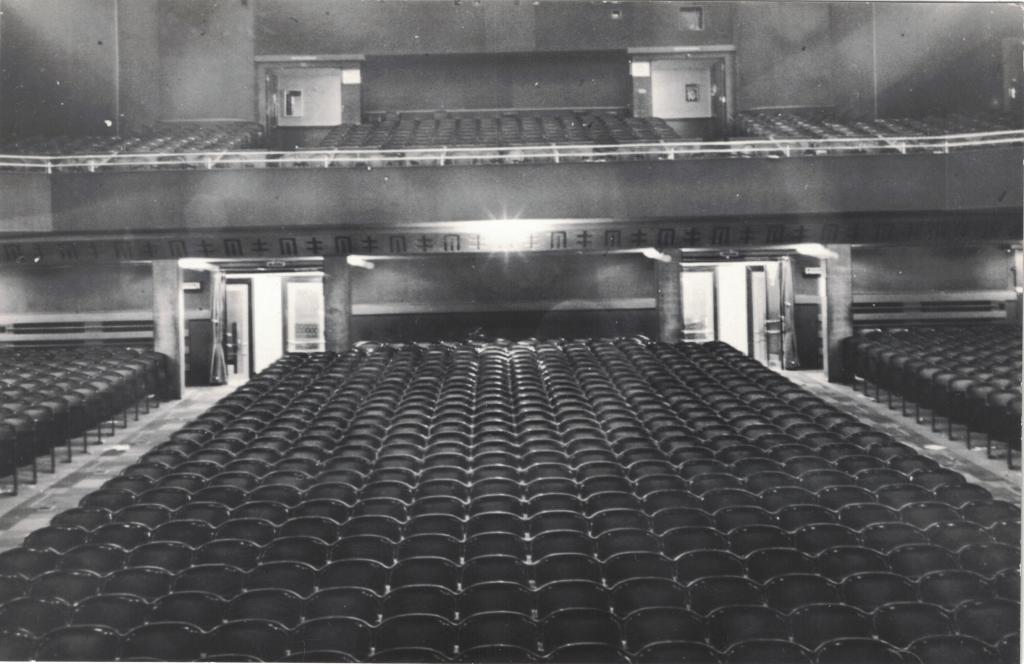

Als ich vor der Eröffnung die 6000 Zuschauer und die 10 000 Zaungäste sah, den Kommandeur der Schutzpolizei um ein größeres Aufgebot bat, lachte er mich glatt aus. “Sie sind hier nicht in Berlin . . . “ Nachher dirigierten 2 Beamte den ganzen enormen Verkehr ohne Schwierigkeiten. Die Hanseaten sind viel zu stolz, um eine besondere Organisation für eine reibungslose Abwicklung des Verkehrs zu benötigen, sie sind verdammt gut erzogen. Ich habe oft auf der dreißigsten Reihe des Ranges gesessen, vor mir 3000 Menschen, Kopf an Kopf. Wenn unter auf der Bühne die großen Stars des Welt-Variétés auftraten, die oft, ohne nach Berlin zu kommen, zwischen London und New York einen Abstecher nach Hamburg machten, donnerten Applaussalven durch die Luft, erschütterte ein Gelächter seltenster Vehemenz die Grundfesten des Hauses. Die sollten steif sein? Ich habe kein dankbareres Publikum gefunden bei meinen Wanderungen durch die internationalen Nörgler-Verbände. Wenn der Bühnenboden unter 72 Tillerbeinen zitterte, sprangen die Funken des elektrisierenden Rhythmus von Reihe zu Reihe bis unters Dach; als „Der Liebeswalzer“ vorbei war, trug man Fritsch und die Harvey auf Schultern durch die Straßen, und die großen Exzentriks aller Regionen fanden sich nie so belacht wie an der Alster. An einem trüben, verschlafenen Sonntag vormittag steigerte sich der Beifall für Lud Gluskin zur Raserei. Letzte Station vor Amerika. Erster Abend in Deutschland. Wie Alkaza gehört heute der Ufa-Palast zu dem Gesicht dieser Stadt. Auch er ein Bindeglied zwischen Europa und der Welt der Roxys und Capitole, ein Monument der Schaukunst größten Stils. Möge der unbezwingliche Lebenswille dieser sich immer noch ins Gewaltige reckenden Stadt mitschwingen bei der Tagung des Reichsverbandes der deutschen Lichtpieltheaterbesitzer! Wenn wir so tapfer, so unerschütterlich im Vertrauen auf unsere Zukunft sind, wie die Bewohner dieser Stadt, werden wir über alle Krisen hinweg das Banner des Filmes tragen, wie die Hansestadt Hamburg ihre Flagge über alle Meere der Erde.

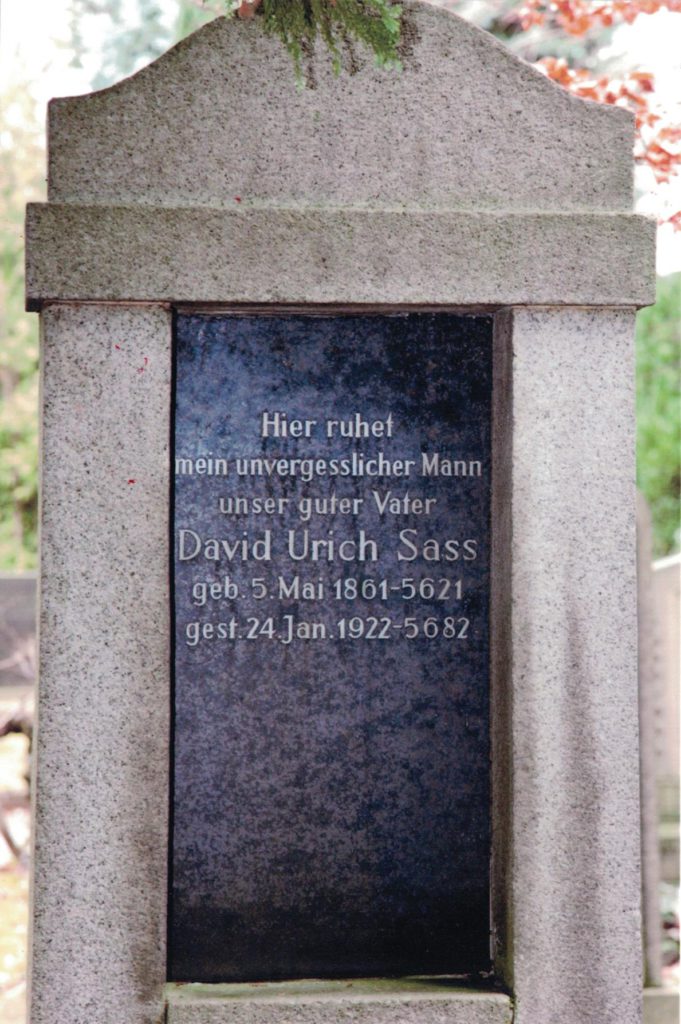

*David Oliver (Generaldirektor der Grundwert AG Berlin)

[Ein Wort mußte ich nachsehen: ** Soigniertheit und habe es als Substantiv nicht gefunden. soigniert = gepflegt (dt/fr)]

Abschrift aus Film Kurier Nr. 76 vom 28. März 1928:

Hanns Brodnitz bei der Ufa.

Hanns Brodnitz, der neue Direktor der Ufa-Uraufführungstheater kommt von der Literatur her zum Film. „Leicht ist es nicht gewesen, vor fünf Jahren, als ich anfing. Da hatte ich gerade den Anfang einer journalistischen Laufbahn hinter mir, am „Börsen-Courier“, wo ich unter der Aegide von Herbert Ihering geschriftstellert hatte. Mit dem Mozartsaal von Meinhardt und Bernauer fing ich an. Den sollte ich nach einem Umbau herausbringen, nahezu ohne Geld. Ein Streik kam dazwischen – ich habe immer Glück mit Streiks – was war zu tun? Da hatte ich mir einen Kapellmeister angeheuert, das war Schmidt-Gentner, der damals in der Alhambra mit Begeisterung dem Kinopublikum klassische Sachen vorspielte. Mit dem raste ich in die Laubenkolonie und suchte Leute zusammen, die als Streikbrecher dienen sollten. Nach einer halben Stunde wurden mir die Arbeitswilligen vom Streikposten weggeholt. Noch in der Premiere war die Pechsträhne da. Die erste Vorstellung konnte nicht stattfinden, weil die Projektion nicht in Ordnung war. Wir mußten sogar das Geld zurückzahlen. Alle fünf Minuten wurde die Vorführung unterbrochen. Aber es ging. Von Anfang an habe ich mich darauf eingestellt mit der Tradition, das Kinopublikum sei bescheiden, aufzuräumen. Die Konkurrenz der Großstadtvergnügungen ist groß. Wer den Leuten nicht viel bietet, hat gar keine Aussicht, à la longue Geschäfte zu machen. Das Beste ist gerade gut genug, sonst kommt der Film ins Hintertreffen. Hauptsache ist eine gerade Linie. Die habe ich im Mozartsaal gehalten und im Capitol bis zuletzt. Filme von Qualität in erstklassiger Aufmachung, gute Ware für gutes Geld. Die Leitung der Uraufführungstheater der Ufa ist eine dankbare und schwierige Aufgabe. Mir erscheint vor allem wichtig, in den einzelnen Häusern die individuelle Linie herauszuarbeiten. Jedes dieser Theater muß ein eigenes Profil zeigen. Wie das im einzelnen aussieht, kann man heute natürlich noch nicht sagen. Noch steht uns ein schwieriger Sommer bevor, der zu überwinden ist. Ob Bühnenschau oder nicht, literarisch oder long run, das sind Prinzipienfragen, und mein Prinzip ist es bisher gewesen, keins zu haben. Ich habe immer Wert darauf gelegt, mein Publikum vom psychologischen Standpunkt aus zu sehen und habe die Erfahrung gemacht, daß man auf die Dauer nur mit guten Sachen wirklich Geschäfte macht.“ Anonym (d. i. Hans Feld) Film-Kurier Nr. 76, 28.3.1928. Freundlicher Weise abgeschrieben von Eva Orbanz, (weil die Fotokopien von den Mikrofilmen schlecht lesbar sind.)