Kategorie: Hamburg

Apropos Clara Esslen (I)

PDF Apropos Clara Esslen (Zeichen6.375 )

Eigentlich wissen wir nicht viel über Clara, die manches Mal ihren Vornamen Clara mit einem (K) versehen hatte. Vielleicht um ihrem Ehegatten Karl Friedrich Esslen ähnlich zu werden? Sie schenkte ihm drei Kinder. Die Geburtsdaten der Kinder und ihres sind sämtlich unbekannt. Aber es gibt Eckdaten. Karl Friedrich Esslen starb am 16. Juli 1930. Und daraus lassen sich andere Daten herleiten.

Zum Beispiel aus dem Schriftsatz ihres gegnerischen Anwaltes Dr. Dehn aus Hamburg erfahren wir so über Umwege, das ihre Kinder: a) Eva, Brunhilde, Klara, Elisabeth, Sieglinde Esslen b) Werner, Eberhard, Wilhelm, Erlo Esslen, c) Günther Esslen am 20. März 1950 volljährig sind. Rufnamen: Eva, Erlo und Günther!

Dr. Dehn vertritt den Mann, dem das Kino einmal gehörte und der die Frechheit besessen hatte, das ihm die Flucht aus Deutschland gelungen war. Das er nicht von den Nazis, die sie aber so gar nicht leiden konnte, ermordet worden war.

Volljährig wurde man im Deutschland von 1950, wenn man das 21. Lebensjahr vollendet hatte. Dann durfte man auch wählen. Leider war es nicht möglich, das Ehepaar Esslen zu befragen, warum der Letztgeborene nur den Vornamen Günther bekommen hatte, wo doch die Erstgeborene Eva noch fünf Vornamen bekommen hatte? Woher kam diese plötzliche Sparsamkeit? Woher kam dieser plötzliche Namensgeiz, wo doch Kind eins fünf und Kind zwei vier Vornamen bekommen hatte?

Als Gatte Karl Friedrich Esslen (Weinhändler und Fabrikant von Schuhcreme – Collonil) am 16. Juli 1930 verschied, hinterließ er seiner Gattin u. a. zwei Zinshäuser in Berlin, so nannte man das damals. Belegen in Berlin – Wilmersdorf, in einer sog. gutbürgerlichen Gegend, wie man das damals nannte, am Kaiserplatz Nr. 11, ein Zinshaus mit 30 Mietwohnungen und gleich daneben am Kaiserplatz 12, ein Zinshaus mit 18 Mietwohnungen.

Sie selbst wohnte eine Zeitlang auch in jener Stadt: In Berlin – Charlottenburg in der Leistikowstraße 4. Auch eine sogenannte gutbürgerliche Gegend. Das war 1934 – 1935. Das steht so im Scherl Adressbuch von Berlin, das im Netz zu finden ist. Dieses Haus in Berlin wird ihr nicht vererbt.

Neue Informationen aus dem Jahr 2023: Clara Koglin hat die erste Zeit ihres Lebens ebenfalls in Berlin verbracht. Nach ihrer Hochzeit in Berlin 1918 mit dem Lederölvertreter Karl Friedrich Esslen aus Luxemburg wohnte sie »Am Treptower Park 34« in Berlin Treptow. Ihr Elterhaus, der Vater war der Schuhmachermeister Ferdinand Koglin, stand in der Kantstraße 2 in Berlin-Lichtenberg.

Im Jahr 1909 gab es in Berlin sieben Kantstraßen. Fehlt noch die Mutter: Luise Koglin. Manchmal im Scherl Adressbuch von Berlin auch als Louise Koglin, geb. Betke, (auch Bethge) benannt. Nachdem ihr Gatte, der Schuhmachermeister Ferdinand Koglin 1909 gestorben war, taucht Luise Koglin im Scherl Adressbuch eine ganze Weile mit der Abkürzung: »Schuhmmstrww.« auf, was vermutlich »Schuhmachermeister Witwe« heißen soll.

Später wohnte Clara Esslen auch in einer Wohnung in Hamburg: In der Beneckestraße Nr. 50 im dritten Stock. Im zweiten Stock dieses Hauses wohnte in gleicher Zeit jene Frau, die das Thalia Kino in der Grindelallee »gekauft« hatte, das bis dahin »Ranette Salfeld« gehört hatte. Nein, welch ein Zufall aber auch.

In Hamburg wurde Clara Esslen, geb. Koglin, die Erbin des Dammtorhauses, Dammtorstraße 14. Das Haus daneben Dammtorstr. Nr. – 15 erbte sie ebenfalls. Nr. 14 ist ein fünfgeschossiges Kontorhaus, erbaut 1910 von Max Wagner. Im Hof gab es ein Kino mit 900 Sitzplätzen. Ein berühmtes Kino. Das »Waterloo Theater«. Das fünfgeschossige Kontorhaus hatte 44 solvente Mieter. Ärzte, Rechtsanwalte, Firmenvertreter.

Das Kino gehörte ihr leider nur zur Hälfte, aber da es einem Juden gehörte, setzte sie alles daran, auch die andere Hälfte zu bekommen. Was ihr, mit der Hilfe guter Freunde bei der herrschenden Partei, auch gelingen sollte. In jener Zeit wohnte sie nicht in Hamburg, sondern, wie es sich gehörte, in der Parkallee 21 in Wiesbaden.

Zwei GmbHs leisten ihr als Mantel bei dieser Eroberung gute Dienste. Zwei Firmen Mäntel, die sie noch benutzen wollte. Mäntel, die eigentlich nutzlos geworden waren, weil sie keinen Wert mehr hatten. Mäntel, die ihr Gatte damals aus ihrer ehemaligen Heimat, Mühlenbeck bei Berlin mitgebracht hatte: »20.000 Reichsmark GmbHs«., die dort aber nicht mehr benötigt wurden.

Mit dem sperrigen Namen: »Esslen Weinkellereien, Trier, Verkaufsstellen Mühlenbeck bei Berlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, die sie, bei passender Gelegenheit umbenannte und nach Hamburg transportierte.

Die passende Gelegenheit ist der Beginn der Nazizeit, als man ihnen die Macht übergab, mit denen sie natürlich nichts am Hut hatte, wie sie 1949 beteuerte. Damit war sie übrigens nicht allein. Jeder »gute Deutsche« hatte mindestens zwei Juden das Leben gerettet. Und hatte keine Hakenkreuzfahne, um diese aus dem Fenster zu hängen.

Nein. Sie hatte sich sogar einen Juden als Rechtsanwalt genommen!

Und in dem Kino, das sie sich unter den Nagel gerissen hatte, hatte sie sogar, das ließ sie ihren späteren Anwalt dem Gegner und dem Gericht verlauten, der die Frechheit hatte, nach dem verlorenen Kriege sein Eigentum zurückzuverlangen, geantwortet, dass sie sogar in der Nazizeit Filme von einem »Volljuden« gezeigt hatte. Wie von dem »Volljuden Charlie Chaplin«.

Ja, ungebildet war sie auch. Aber, es hatte ihr doch keiner gesagt, das Charlie Chaplin weder ein »Voll« noch ein »Halbjude« war. Es konnte ja auch keiner wissen, das jene unsäglichen Briefe aus dem Verfahren der sog. Wiedergutmachung einmal an die Öffentlichkeit gelangen würden. Das die mal einer fotografiert. Und sie scheute sich auch nicht, eine Person in ihrer Abhängigkeit, der Mann der ihr das Kino machte, in diese Strategie mit einzubeziehen. Solange er ihr nützlich war, durfte er bleiben.

Später, als er ihr nicht mehr nützlich war, setzte sie ihn vor die Tür. Sie verkaufte »ihr Kino«, das sie übrigends nie selbst gemacht hatte an die »MGM«. Von nun an hieß es »MGM Waterloo«, denn der Ort war weiterhin modern: »Ich wollte es wäre Nacht, oder die Preußen kämen«

Hat sich was mit Direktor des »Waterloo Kinos«. Schließlich gab es ja eine Zeitung, die die Nachricht vom Verkauf des Kinos verbreiten konnte.

Auch damals gab es einen, der ihr nützlich war. Der Rechtsanwalt: Dr. jur. Otto Herbert Bauer aus Hamburg. Er war Jude und hatte sich in der Petrikirche in Hamburg taufen lassen. War zum Christentum übergetreten und evangelisch geworden.

Die Nazis hatte das aber nicht weiter gestört. Sie haben ihn deportiert und ermordet. Seine Tochter hatte sich noch ins Ausland retten können.

Wieder ein Dokument aus dem Netz: Rechtsanwalt Dr. Otto Bauer, geboren 1896, schreibt an seine Tochter in den USA: “1000 sollen deportiert werden. Auch wir gehören dazu, obwohl wir doch Christen sind. Einige nehmen sich das Leben. Wohin man mich schicken wird, das weiß niemand. Aber ich danke dem allmächtigen Gott, dass ich die Kraft aufgebracht habe, dich geliebtes Kind, vor diesem Schicksal zu bewahren.“ (Zitat aus dem Buch von Hans-Jürgen Benedict, Kein Trost,nirgends?) Otto Bauer wird zunächst ins KZ Fuhlsbüttel eingeliefert. Er kommt im September 1942 im KZ Mauthausen zu Tode. Soll man noch weiter suchen?

Nein. Ich glaube es reicht. Weitersuchen ist nicht nötig. Auch was nach ihrem Tode, die Testamentseröffnung Clara Esslen war am 30. Juni 1959, ihre Erben, die Kinder mit den vielen Vornamen, damit gemacht haben. Wer will das schon wissen? Nicht mal das Todesdatum von Clara Esslen, geb. Koglin, wissen wir.

Ihr ehemaliger Kinodirektor, Heinrich Bernhard Heisig, der von 1930 – bis zu seinem Rausschmiß 1956 »Direktor« des »Waterloo Theater« war, hat 1961 Malve Wilckens-Meierthur geheiratet. Von nun an hieß sie Malve Heisig. Malve Heisig, Keramische Unikate. Holunderweg 16 in Hamburg (Groß Borstel). 1984 ist Heinrich Bernhard Heisig gestorben. Da war er schon lange kein Kinobesitzer mehr.

Was hatte noch Gerard Philippe in der Deutschen Fassung von »Fanfan, der Husar« geantwortet, als sein Vorgesetzter herausposaunte, man habe ihm schon vier Pferde unter dem Arsch weggeschossen? Seine Antwort war: Ja, die besten sterben immer zuerst! Ob dieser Satz auch in der französischen Originalfassung gesagt wird, habe ich nie überprüft. J.

Nachtrag: Die Geburtsdaten der Kinder von Clara Esslen hat Peter O. herausgefunden: Eva Essslen ist am 3. Juni 1918 geboren. Erlo Esslen am 1. Februar 1922 und Günter Esslen am 21. August 1923. Damit ist auch geklärt wann diese Personen volljährig (21 Jahre alt) wurden. Mit anderen Worten. Es ist so wie ich bereits angenommen hatte: Bei Prozessbeginn waren alle „minderjährigen Kinder“ von Clara Esslen volljährig. (Vormundschaftsgericht). Die angebliche Minderjährigkeit wurde von Clara Esslen nur genutzt, J.

Die Freunde der italienischen Oper (Ein Brief ans Finanzamt 1994)

Out of the Past

Vor 31 Jahren ein Brief ans Finanzamt Abschrift: (Zeichen: 11.621) Brief ans Finanzamt vom 28. August 1994. Medienberatung ans Finanzamt für Körperschaften Hamburg Ost. Mit gleicher Post auch an die Sendung „Wie bitte“ RTL Köln. Steuernummer 17/434/01367 Betreff Die Beamten und die Freunde der italienischen Oper

Sehr geehrte Damen und Herren, seit dreieinhalb Jahren wird der Verein Medienberatung & Vermittlung e. V. vom Finanzamt für Körperschaften Hamburg Ost traktiert. Das ist ja an sich nichts besonderes, daß das Finanzamt Leute traktiert. Davon kann eine große Anzahl von Literaturproduzenten seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn sie veröffentlichen, wie Finanzämter Leute schikanieren. Aber was hier vom Finanzamt Hamburg Ost veranstaltet wird, geht dann doch über das übliche Maß hinaus. Ich will versuchen, den Fall so anschaulich wie möglich zu schildern:

1983 fanden sich zehn Kinonarren zusammen, die die Filme des amerikanischen Komikers W. C. Fields besonders liebten und bedauerten, daß diese niemals in Hamburger Kinos gezeigt wurden. Da weder Verleiher noch Kinobesitzer zu überzeugen waren, die insgesamt 20 Filme nach Deutschland zu bringen und zu veröffentlichen, beschlossen diese Kinonarren einen Verein zu gründen, der Filmkopien importieren und diese Filme öffentlich zugänglich machen sollte. Es wurde der Verein Medienberatung und Vermittlung e. V. gegründet.

Die Satzung wurde so gestaltet, daß sie nach einigen Schwierigkeiten mit dem Finanzamt 1984 als gemeinnützige anerkannt wurde. In einem 40 Plätze Cafe in Hamburg Altona, das inzwischen (1991) abgerissen wurde, überließ die Besitzerin dem Verein eine nicht genutzte Abstellkammer von ca. 15 qm, in denen der Verein tagen und sich auch Filme ansehen konnte.

Man hat sich diesen Abstellraum ungefähr so vorzustellen: ohne Fenster, den geliehenen 16 mm Projektor im Raum aufgestellt, eine feuchte Außenmauer, eine Bildwand, 10 Stühle vom Sperrmüll. Später wurde es dann etwas komfortabler: Eine Projektionskabine, alte Kinostühle, ein Fenster, eine Klappleinwand.

Dann zweimal im Monat wurden die Kopien der Filme gezeigt, die man aus den USA importiert hatte: „My little Chikadee“, „Never give a sucker an even break“, „The big broadcast“, „The old fashioned way“. Um neue Freunde zu gewinnen, wurde einmal monatlich ein Din A 4 Zettel mit den Filmtiteln und Beschreibungen kopiert und im „Oelkers Cafe“ in 50 Exemplaren ausgelegt. Wenn man die Stühle recht eng rückte, dann konnten 19 Personen Platz finden. Da das Werk des Komikers Fields endlich ist (es gibt ungefähr 20 Filme mit ihm), begann man später auch, andere Filme bei 16 mm Verleihen in Deutschland auszuleihen und vorzuführen.

Es handelte sich um Filme, die im Kino nicht, bzw. nicht mehr gezeigt wurden und die die Vereinsmitglieder gerne mal auf einer Leinwand wiedersehen wollten.

Die dafür nötigen Gelder wurden durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht. Die Menge der Vorführungen und die Anzahl der importierten Kopien richtete sich nach den vorhandenen Geldern des Vereins. Eine Filmkopie in den USA kostet ca. 400 USD, der Ausleih einer 16 mm Kopie zwischen 150 und 300 DM für einen Tag. Die vorhandenen Vereinsmittel waren jährlich unterschiedlich — je nach Spendenaufkommen ― bewegten sich aber in der Regel zwischen 5.000,– und 10.000,– DM jährlich. Da keine Raummiete zu entrichten war, konnte die Vereinsarbeit damit gemacht werden.

Der Mitgliedsbeitrag wurde auf 5,– DM im Monat festgesetzt. Die erste Prüfung durch das Finanzamt Hamburg Ost nach drei Jahren Gemeinnützigkeit ergab keine Beanstandungen. Da das Kind einen Namen brauchte, nannten wir es eingedeutscht nach dem Geburtsnamen des Komikers William Claude Dukinfield das „Duckenfeld im Oelkerscafe“.

Alle drei Jahre werden die Vereine nachträglich auf ihre Gemeinnützigkeit überprüft. Diese Überprüfung macht das Finanzamt mithilfe eines 4 seitigen Fragebogens. Der Fragebogen reicht über drei Jahre. In diesem Fall von 1986 / 87 / 88. Durch eine größere Spende, war der Verein 1988 in der Lage, einen größeren Projektor und eine gute Tonanlage (zusammen ca. 15.000,– DM) anzuschaffen und eine Mitarbeiterin auf Teilzeitbasis für die bisher nur ehrenamtliche Arbeit zu bezahlen.

Insgesamt gab es 1988 Einnahmen von fast 40.000,– DM, denen Ausgaben von 41.000,– DM, (für Projektor, Tonanlage und Honorare auf 590,– DM Basis) gegenüberstanden, sodass die kleineren Rücklagen aus den Vorjahren angegangen werden mußten.

Die 40.000,– DM aus 1988 müssen im Finanzamt grelle Fantasien aus-gelöst haben. Ich stelle mir das so vor, wie in Billy Wilders Film „Manche mögens heiß“. Die Gangsterbosse aus ganz Amerika machen in Florida eine Konferenz und ihren Verein nennen sie „Die Freunde der italienischen Oper“.

Jedenfalls begann hier der Ärger mit dem Finanzamt Hamburg Ost, der sich bis heute hinzieht:

Am 26.02. 1991 teilte ein Herr Fischer vom Finanzamt zunächst mit, daß (er) nach der Prüfung des Fragebogens für die Jahre 86 / 87 / 88 zu der Meinung gelangt sei, daß der Verein mit seinen 19 Stühlen und den Vorführungen an den Wochenenden in die Konkurrenz zu anderen gewerblichen Kinos trete.

Niemand sonst, der die Abstellkammer und das Programm einmal gesehen hatte, konnte auf eine solche Idee kommen. Kein einziger Kinobesitzer in Hamburg, schon gar nicht die drei Marktführer Riech (Ufa), Flebbe und Union mit fast 20.000 Sitzplätzen pro Tag waren jemals auf die Idee gekommen, das das „Duckenfeld im Oelkerscafe“ eine Konkurrenz für sie darstelle.

Zumal sie an den gezeigten Filmen aus ökonomischen Gründen auch völlig uninteressiert waren. Aber Finanzbeamter Fischer meinte dies und forderte einen ausführlichen Tätigkeitsbericht. Dieser wurde abgefasst und übersandt, befriedigte jedoch den Beamten nicht, sodaß kurze Zeit später mehrere Steuerbescheide, allerdings mit Nullsummen (d. h. es sollte keine Geld bezahlt werden) erfolgten und dem Verein für die vergangenen drei Jahre (86 / 87 / 88) die Gemeinnützigkeit versagt wurde. Die Bescheide tragen das Datum vom 18.3.1992. (Körperschafts-steuer / Gewerbesteuer für 1988) .

Wir fanden uns dagegen durchaus gemeinnützig und legten Widerspruch gegen die Bescheide ein. Aufgrund dieses Widerspruch erhielt ich von der Widerspruchsstelle des Finanzamtes einen Anruf von einem Herrn Klein. Er bat mich »zur Klärung eines Sachverhaltes« zu einem persönlichen Gespräch ins Finanzamt für Körperschaften. Dort erklärte mir Finanzbeamter Klein, daß er demnächst auf eine andere Dienstelle versetzt werden würde.

Dies wäre sozusagen sein letzter Fall und der mache ihm viel Arbeit. Ausserdem wäre unser Widerspruch ohne Aussicht auf Erfolg und auch ohne finanzielle Nachteile. Die Spender hätten ihr Geld bereits vom Finanzamt erstattet bekommen, Steuern müsste der Verein nicht bezahlen. Kurz: ob der Vorstand des Vereins den Widerspruch nicht zurücknehmen könne?

Der Gedanke gefiel mir (auch im Hinblick auf die Überlastung der Finanzbeamten, von denen man immer wieder in der Zeitung lesen kann) und ich versprach, mich beim Vorstand des Vereins für diese Lösung einzusetzen. Finanzbeamter Klein hatte jedoch verschwiegen, daß das Finanzamt mit Wegfall der Gemeinnützigkeit jährliche Steuererklärungen (Körperschaft / Gewerbe u. a.) fordern würde, die gegenüber dem bisherigen vierseitigen Fragebogen alle drei Jahre eine Unmenge Mehrarbeit erforderten.

Weil die erforderlichen Formulare für ein Päckchen zu schwer waren, wurden sie als Paket vom Finanzamt geschickt. So hatte ich mir die pragmatische Lösung des Finanzbeamten Klein zur beiderseitigen Arbeitsvereinfachung nicht vorgestellt.

Der Vorstand war meinen Vorschlägen zur Rücknahme des Widerspruchs (gottseidank) nicht gefolgt. Aber der pragmatische Finanzbeamte schickte auch keinen Ablehnungsbescheid. Auf Nachfrage erfuhren wir, daß Beamter Klein inzwischen in eine höhere Dienststelle aufgestiegen und mit dem Fall nicht mehr befasst war. Die Widerspruchsstelle sei zurzeit unbesetzt, würde aber bald wieder besetzt werden. Wir warteten.

Es erreichten uns hin und wieder Briefe vom Finanzamt, in denen wir nochmals aufgefordert wurden, unseren Einspruch zurückzunehmen. Wir dachten gar nicht daran. Zwei Jahre strichen ins Land. Kein Bescheid vom Finanzamt, mit dem eine diesbezügliche Klage hätte begonnen werden können.

Zwischenzeitlich war ich in den Vorstand des Vereines gewählt worden und so schrieb ich am 16. Mai 1994 an das Finanzamt, wo denn der Widerspruchsbescheid bliebe? Das ganze natürlich per Einschreiben.

Es meldete sich Finanzbeamter Albinger, der uns aufforderte den Berg von Papier endlich auszufüllen. Der Widerspruch würde von einer anderen Abteilung beantwortet werden. Gleichzeitig erfolgten Steuerbescheide mit Zahlungsaufforderung in einer Gesamthöhe von zusammen 20.000,– DM für vergangenen Jahre.

Herr Albinger erlaubte sich den Hinweis, daß wir mit dem Widerspruchsbescheid noch Geduld haben sollten. Darin waren wir ja schon zwei Jahre geübt. Um die Unsinnigkeit solcher Forderungen (20.000,– DM bei 19 Mitgliedern, die pro Monat 5,– DM zahlen sollen) deutlich zu machen, übersandte ich Anfang 1994 die Gewinn- und Verlustrechnungen des Vereins für die Jahre 1991 / 1992 / 1993 (10.000, — / 6.000,– / 4.000,– DM Gesamtumsatz) als Überschuss: jeweils 276, — / 330, — / 3.000,– DM).

Die Zahlen macht auf Beamten Albinger keinen Eindruck, sondern führten nur zur Übersendung eines weiteren Fragebogens, mit der Frage, nach welchen Buchführungssystem wir arbeiten würden.

1991 wurde das Oelkerscafe geschlossen und 1992 abgerissen. Der Verein verlor damit auch seinen kostenlosen Abstellraum „Duckenfeld im Oelkerscafe“. Seit dieser Zeit lagern die Filmkopien bei verschiedenen Vereinsmitgliedern. Für die Anmietung von Räumen reicht das Geld nicht und auch die Spendenbereitschaft ist sehr zurückgegangen. Die Aktivitäten des Finanzamtes dagegen nahmen in der Folgezeit rasant zu.

Zwar warten wir bis heute auf einen klagefähigen Widerspruchsbescheid, aber eine Vorstandskollegin erhält jede Woche eine Mahnung vom Finanzamt an ihre Privatanschrift. Mal Körperschaftssteuer das erste und zweite Quartal 94 in Höhe von 800, mal Gewerbesteuer, mal dies mal das.

Am Telefon von Beamten Albinger, ist ein Anrufbeantworter, der darauf hinweist, daß er an drei Tagen in der Woche telefonisch von 8-12 zu erreichen sei und daß das Gerät anschließend abschaltet. Nur erreichen kann man ihn nicht und wenn man doch einmal das zweifelhafte Vergnügen hat, eine menschliche Stimme am Telefon zu hören, dann bekommt man nur die immer gleich lautende Auskunft, zunächst seien die Steuerklärungen vollständig ausgefüllt zu übersenden. Vorher könne er gar nichts für einen tun. Davon, das eine solche Arbeit schon aufgrund der vorgelegten Zahlen völlig unsinnig sei und mit Sicherheit zu keiner Steuerschuld führen könne, davon möchte Herr Albinger gar nichts hören.

Der Gedanke, daß aus einem Verein, der jährlich zwischen 150 und 3.000,– DM als Gewinn ausweist, keine 25.000,00 DM Steuerschulden herauszuholen, dieser Gedanke mag ihm gar nicht kommen. Auch die Schilderung von 19 Mitgliedern mit einem monatlichen Beitrag von 5,– DM kann ihn nicht überzeugen. Langsam frage ich mich, wieso heißt der Mann Sachbearbeiter, welche Sache wird da eigentlich bearbeitet?

Dagegen vermutet der fleißige Sachbearbeiter offensichtlich eine geheime, unerschöpfliche Geldquelle des Vereins, die er angesichts der Haushaltslöcher des Hamburger Senats zu erschließen gedenkt.

In einem Schreiben fragt er an, welche Verbindungen der Verein zum 3001 Kino hat. Doch dieses Unternehmen ist ― das müsste er als Finanzbeamter doch leicht herausbekommen ― eine GmbH. Das steht schon an der Eingangstür des Kinos.

Vielleicht sollte man es mal mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde versuchen, die auch das Finanzamt und seine Beamten und Angestellten wieder auf den Boden der Realitäten zurückbringen könnte. Doch auch dort wird vermutlich nach dem Prinzip der einen Krähe vorgegangen, die der anderen Krähe kein Auge aushackt.

Deshalb erscheint mir der Weg in die Öffentlichkeit, diesem Treiben ein Ende zu setzen, doch der sinnvollere Weg zu sein. „Wie Bitte“ von RTL ― ist, nachdem ich die Sendung öfter gesehen habe, meiner Meinung nach, der richtige Ort dafür. Auch im Hinblick auf eine stille Hoffnung, es gäbe möglicherweise mir unbekannte Mitarbeiter in der Finanzverwaltung, die diesem unsinnigen Treiben einiger Beamten auch ein Ende machen könnten. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben.

Bei unserem Vorbild W. C. Fields (Wer kleine Kinder und Tiere hasst, kann nicht schlecht sein) wäre der Verdacht der Steuerhinterziehung wahrscheinlich angebracht gewesen, aber seinen Gläubigern kann er in den Filmen immer entkommen. Für das Finanzamt Hamburg Ost wäre er mit Sicherheit zu schnell weg gewesen. Als W. C. Fields am 24.12. 1946 starb, stellte man fest, daß er in 30 verschiedenen Ländern fast 200 Konten auf seinen Namen eröffnet hatte mit nicht unbeträchtlichen Beträgen.

Außerdem fanden sich große Mengen Dosenbier und Konserven in seinem Haus, weil er beständig Angst hatte vom Hunger oder vom Durst überrascht zu werden. Leider sind der Medienberatung und Vermittlung e. V. von diesen Geld- und Warenbeständen keine Erlöse zugeflossen. Auf dem Postscheckkonto des Vereins sind mal grad 39,50 D M.

Mit der Filmkopie „Never give a sucker an even break“ Frei übersetzt ― (vornehm) ― es gibt auch eine andere Variante ― „Gib einem Trottel keine Chance“ kann das Finanzamt sicher auch nichts anfangen. Sie haben offensichtlich an sich selber genug.

Freundliche Grüße i . A. Jens Meyer

Anbei ein Foto des Komikers, damit wir wissen, wovon die Rede ist

Mit der Post durchs Jahr (I)+ (II)

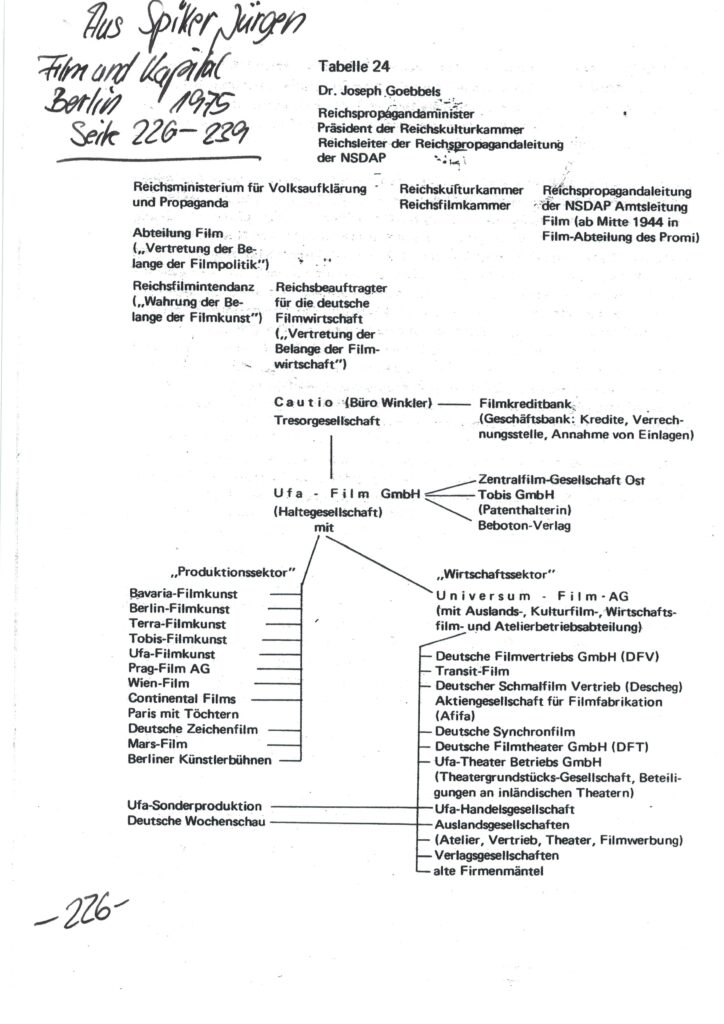

Apropos UFI

Waterloo Kino (Das waren herrliche Zeiten)

PDF KlausHebeckerWaterloo 1974

Dieser Zeitungsartikel von Klaus Hebecker hat erneut meine Aufmerksamkeit gefunden. Besonders dadurch, daß viele Informationen über dieses Kino in der Dammtorstraße 14 in Hamburg fehlten. Andere Informationen fehlten oder waren falsch dargestellt. Leider fehlt dem PDF von dem Zeitungsartikel auch das Erscheinungsdatum und der Name der Hamburger Zeitung (Vermutlich das Hamburger Abendblatt) . Da der letzte Spieltag des Waterloo der 31. März 1974 war (Ein Sonntag) ist anzunehmen, das dieser Artikel am folgenden Donnerstag, d. 4. April im Hamburger Abendblatt erschienen ist. Klaus Hebecker war Journalist und Herausgeber des Filmtelegramm in Hamburg. Redaktion im Schrötteringsweg Nr. 11. Er ist am 25.7. 1923 in Berlin geboren und ist am 2.7.1981 gestorben.

Briefe an Wiebeke (XXVII-27) Über Dyson Staubsauger

pdf Briefe an Wiebeke (XXVII) Über Dyson

Briefe an Wiebeke (XXVII) Apropos Staubsauger: Dyson. Hallo Wiebeke, bis gestern galt: Die Firma Dyson hat den besten Staubsauger der Welt. Jedenfalls dachte ich das 2008. Endlich hatte ich einen Staubsauger, der mich nicht mehr vier mal im Jahr in die Drogerie quaelte, um dort anhand eines umfangreichen Kataloges den entsprechenden Staubsaugerbeutel zu finden, der natuerlich gerade nicht lieferbar war. Ein Freund hatte mir diesen Staubsauger von Dyson empfohlen. Ich rechnete aus, wieviel Geld ich dadurch sparen wuerde, wenn ich die naechsten zwei Jahre keine Tueten mehr kaufen mueßte. Ich beschloss diese wunderbare Ingenieurleistung zu honorieren und das Produkt zu kaufen. Bei meinem Lieblingsladen Schuellenbach in der Budapester Straße 49. Das war am 28. Februar 2008. Er kostete 320,30 €, was damals eine Menge Geld fuer einen Staubsauger war.

Er bewaehrte sich in allen Funktionen. Ich war begeistert ueber den neuen Staubsauger. Auch die Technik begeisterte mich. So einfach in der Handhabung. Man merkte dem Produkt an, da hatte sich jemand wirklich die Muehe gemacht, etwas zu entwickeln, was logisch und praktisch war. Der DC 19 von Dyson war das Geld wert.

Spaeter bemerkte ich ein weiteres Produkt der Firma Dyson: Das genaue Gegenteil. Offenbar eine Produkt, das in Zusammenarbeit mit Energiekonzernen und Firmen der Hörgeraetebranche entwickelt worden war. In den Toiletten der Multiplexkonzernkinos zu beobachten. Eine komplette Fehlentwicklung. Viel zu laut.

Auf den DC 19 Staubsauger jedoch, ließ ich weiterhin nichts kommen. Bis zum 9. November 2022. Am 31. Oktober hatte sich der Dyson mit einem Knall und einer kleinen Rauchwolke verabschiedet und keinen Ton mehr von sich gegeben. In einem gut sortierten Haushalt, wie dem meinen, befindet sich natuerlich auch eine Bedienungsanleitung und die Telefonnummer des Dyson Kundenservice.

Ich gebe zu 14 Jahre und 8 Monate sind eine lange Zeit. Dennoch. Die Telefonnummer hatte sich geaendert. Das kann ja vorkommen.

Die neue Service Nummer (kostenlos) wurde angesagt. 080031313 18.

Schon beim zweiten Anruf komme ich durch und schildere das Problem. Ja, es sei ein DC 19 mit der Nummer 406-EU-B 51796.

Leider findet sich keine entsprechende Nummer im Dyson System. Wann ich denn das Geraet gekauft haette?

Ich antworte wahrheitsgemäß: Am 28. Februar 2008.

Nein, so ein altes Geraet wird von uns nicht mehr repariert.

Was denn mit der damals versprochenen Nachhaltigkeit sei? Wenn Dyson schon nicht repariert, dann solle man mir doch den Motor als Ersatzteil verkaufen.

Ich koenne den Vorfilter und alle anderen Ersatzteile fuer den DC 19 kaufen, aber den Motor nicht. Man biete mir ein neues Geraet fuer 399,00 Euro an und wuerde mir darauf einen Rabatt von 25 % gewaehren.

Auf meine Erwiderung, der Dyson Motor des DC 19 wuerde im Netz mit Preisen zwischen 60,00 und 90,00 € angeboten, kommt nur die Wiederholung, sie verkaufen alle Ersatzteile, aber den Motor nicht.

Ich eile zur Firma Schuellenbach, die mir diesen Dyson DC 19 am 28. Februar 2008 verkauft hatte. Vielleicht kennen sie noch jemanden, der einen neuen Motor hat und ihn mir in meinen Dyson DC 19 einbaut.

Das nicht. Aber ich bekomme den Tipp, das die Firma DYSON in der Moenckebergstr. 10 in Hamburg einen Laden hat, der bis 20.00 Uhr offen ist.

Ich packe also meinen verbrannten Dyson Vorfilter ein und eile zur Moenckebergstr. 10. Dort sieht es aus wie in einem Apple Laden. Vorwiegend teuer.

Hier verirren sich bestimmt keine Kunden auf der Suche nach Ersatzteilen. Zwei maennliche Verkaeufer. Sehr freundlich. Ich lege meinen verbrannten Vorfilter auf den Tresen. Ja, der ist vorraetig.

Ich erklaere, das der verbrannte Vorfilter nicht das eigentliche Problem sei, sondern das ich den Motor des DC 19 benoetige, der sich die Karten gelegt habe. Sie wuerden alles bestellen koennen, aber der Motor wuerde nicht verkauft.

Wie es denn kaeme, dass im Netz dieser Motor des DC 19 fuer 60,00 € angeboten wuerde. Ja, das haette irgend was mit der Globalisierung zu tun. Was die Globalisierung mit einem kaputten Motor zu tun haette, konnten sie mir jedoch nicht erklaeren.

Vielleicht sollte ich mich mal mit der Sendung: Markt im Dritten in Verbindung setzen, so raet mir mein Freund. Die greifen doch immer gerne solche Themen der Nachhaltigkeit auf. Aber vermutlich eher nicht. Weil, die haben andere Probleme. Nicht solche mit 60,00 €. Und um meine Glaubwürdigkeit zu erweisen, füge ich noch einige Fotos an, J.

Ps: Es gibt für den Preis, den der Dyson DC 19 Motor kostet, den sie nicht verkaufen wollen, heute auch Staubsauger, die ebenfalls ohne Tüten arbeiten. Vielleicht sollte ich die Firma Dyson auf diese Weise damit bestrafen, das sie den Weg zum »Diskreten Charme der Bourgeoisie« gewaehlt hat, dem ich leider, mangels Penunsen, nicht folgen kann. Kommt laut Kluge aus Polen und Berlin.

Hallo J. Das ist eine sehr schoene Geschichte. Nicht fuer den Geschaedigten (dich), aber fuer alle anderen (mich). Ein Gedanke kam mir noch: Stell dir mal vor, du waerst ein ordentliche (rer) Mensch und wuerdest deine weitlaeufige, kruemelige Wohnung alle paar Tage staubsaugen, wie andere Leute das tun. Dann haette der Dyson-Motor doch hoechstens bis 2015 durchgehalten. Oder? W.

Hallo Wiebeke, ja, das weiss man nicht. Aber meinen Freund J. habe ich gefragt, der mir den Dyson empfohlen hatte, ob er schon mal aehnliche Probleme mit seinem Dyson, den er drei Jahre vor mir gekauft hatte, gehabt hatte. Hatte er aber nicht und dass bei zwei Wohnungen, in denen der Dyson abwechselnd zum Einsatz kam. (weiblich und maennlich). Und der ist noch heil, vielleicht ein Montagsproblem? Kann aber auch nicht sein, weil der 28. Februar, ich schaue noch mal 2008 nach, war 2008 ein Donnerstag. Aber es gab noch einen 29. Februar in jenem Jahr. Das ist auch vielleicht der Grund, warum die Nummer bei Dyson nicht zu finden war und vielleicht auch der Grund, warum sie für diesen Staubsauger keinen Motor liefern wollen. Der Aberglaube hat immer noch Konjunktur, J.

Briefe an Wiebeke (XXVI-26) Über Alfred Bauer, Otto Horst Axtmann, Max Winkler.

PDF Apropos Axtmann, Bauer und Winkler 6.899.

Hallo Wiebeke,

das Sprichwort sagt: Nur wer den Teppich anhebt, erfährt, was alles darunter gekehrt wurde! Wie hiess noch dieser Kriegsfilm? Der mit Hardy Krüger? Das war noch in der Zeit, als Dein Vater auf der Flucht durch die Elbe geschwommen ist, um die Ostzone zu verlassen.

Nicht, als er der Deckenzwerg beim Schauspielhaus war. Na, der Film hiess: Einer kam durch. Um was es dabei ging, habe ich vergessen. Die Analogie ist mir beim Lesen des Lexikons von Ernst Klee eingefallen. Von den o. g. drei Personen, haben es nur zwei davon in das Buch von Ernst Klee geschafft: In »Das Kulturlexikon zum Dritten Reich—Wer war was vor und nach 1945«. 2007 im S. Fischer Verlag erschienen. Viertausend Personen sind dort versammelt. Alfred Bauer fehlt. Erinnerst Du Dich noch an unseren Vorschlag von vor zwei Jahren, bezüglich der Umbennenung des Alfred Bauer Preises: Silberner Bär? Nein? Dann mußt Du Dich jetzt ein wenig gedulden. Zurück zum Thema:

Auch in der Fachzeitschrift »Filmecho—Filmwoche«, die seit 1945 erst in Hamburg und dann in Wiesbaden erschienen war, (bis 2020) wurde die Vergangenheit des Berlinale Direktors nicht problematisiert. Das ist auch weiter kein Wunder und man versteht es sofort, wenn man sich mit der Biografie des Verlagsgründers und Chefredakteurs der ersten Stunde »Horst Axtmann« beschäftigt. Der steht in dem Buch von Ernst Klee ganz vorne auf Seite 22. Natürlich nur deshalb, weil die Biografien alphabetisch sortiert sind:

Axtmann, Otto Horst. Jugendschriftleiter beim NSDAP-Zentralorgan Völkischer Beobachter München. *27.6.1917 (!). 1937 NSDAP (Nr. 5 917445). 1938 Jugendbuch: Kinder werden Pimpfe. 1939: Marsch des Glaubens. Ein Buch vom Hitlermarsch der HJ. 1939 Wehrmacht. 1941 Lied vom Spaten. Tagebuch eines Arbeitsmannes. 1941: Wir schreiten zum Sieg! Frontgedichte. 1943 Leutnant. Nach 1945 als Horst Otto Axtmann Filmjournalist. Chefredakteur der Fachzeitschriften Filmecho, Filmvorführer, Filmtechnikum. Verlag Horst Axtmann GmbH in Wiesbaden. Journalisten–Handbuch 1960: Im Arbeits- und Hauptausschuß der freiwilligen Selbstkontolle der Deutschen Filmwirtschaft (FSK). Q.: Literatur-Kürschner 1943; Stockhorst. Kein Wunder also, das eine Biografie von Alfred Bauer hier in der wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift »Filmecho-Filmwoche« eher unerwünscht ist. Niemand schneidet sich gerne ins eigene Fleisch.

Auf Seite 668 kommt dann (Im Kulturlexikon zum Dritten Reich): Winkler, Max. Reichsbeauftragter für die deutsche Filmwirtschaft (1937). *7.9.1875 Karresch in Westpreußen als Lehrerssohn.. 1913 Postsekretär in Graudenz, 1918 ebenda Bürgermeister. 1920 bis 1933 Reichstreuhänder für die abgetrennten deutschen Gebiete. 1929 alleiniger Gesellschafter der Cautio (*) Treuhand GmbH. Nach eigenen Angaben diente er in der Weimarer Republik 18 Reichskanzlern diskret und loyal bei Finanzaktionen (verdeckter Aufkauf von Zeitungen, Finanzierung von Wahlkämpfen) und ebenso diskret den Nazis. Peter de Mendelssohn (Zeitungsstadt): »Am Tag der Machtergreifung, dem 30. Januar 1933, besaßen die nationalsozialistische Partei und ihr Parteiverlag Franz Eher Nachf. in München knapp 2,5 Prozent aller deutschen Zeitungen. Zehn Jahre später besaßen sie 82,5 Prozent. Dieser in der Weltgeschichte des Zeitungswesens einzigartige Vorgang war weitgehend das Werk Max Winklers.«

Winkler kaufte Juni 1934 zu einem Spottpreis den jüdischen Ullstein Verlag, der in den Eher Verlag überführt wurde (in der Öffentlichkeit nicht bekannt). Goebbels am 9.3. 1937 im Tagebuch: »Winkler ist ein richtiges Geschäftsgenie.« Am 18.3. 1937 Überführung von Hugenbergs Ufa in Staatsbesitz (danach Einverleibung der Tobis-Filmkunst GmbH, der Terra-Film AG und der Bavaria AG). 1937 NSDAP. 1939 Goldenes Parteiabzeichen, zugleich Leiter der Haupttreuhandstelle Ost der Vierteljahresplanbehörde (Göring): Verwaltung geraubten Industrie- und Grundbesitze im Osten. 1945 Internierung. In den 50er Jahren von Bundesregierung mit der Entflechtung des von ihm errichteten Filmkonzerns beauftragt. (Fetthauer). Zeuge Riefenstahls im Streit um die Urheberrechte an ihrem Olympia-Filmen. (Reifenstahl) † 12.10.1961 Düsseldorf.

(*) Der Google Übersetzer macht aus dem Wort Cautio das deutsche Wort Warnung, falls es sich tatsächlich um ein lateinisches Wort handeln sollte, was Max Winkler da gewählt hat. (Anmerkungen von Wolfgang Becker bezüglich Max Winkler): Seite 137, in dem Buch: Film und Herrschaft: „In den folgenden sechs Jahren stellte Winkler nun seine finanzpolitischen Fähigkeiten in den Dienst der nationalsozialistischen Gleichschaltungs- und Konzentrationsmaßnahmen im Pressesektor. Er arbeitete mit Goebbels, Amann und Rienhard, mit Göring und Gritzbach zusammen und überführte Hunderte von Zeitungs- und Buchverlagen in Reichs- und Parteibesitz. Sein Name wurde gleichbedeutend für die mehr oder weniger gewaltsame Zerstörung des Privatbesitzes in der deutschen Presse: Die großen Verlagskomplexe der Ullstein AG, der Mosse Treuhand GmbH und des Scherl Verlages kamen unter seine Kontrolle und nur ein geringer Rest auflagenschwacher Blätter blieben in Privathand. Jüdische, marxistische und sozialdemokratische Zeitungen wurden verboten und enteignet. Zweifellos waren es praktisch Enteignungen, selbst wenn Entschädigung gezahlt wurde. . . . „

Anm. 371 „Der Titel ist Winkler wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Ufa-Aufkauf im März 1937 verliehen worde. Er tauchte zum erstenmal offiziell in einem Aktenvermerk Winklers vom 8. Juni 1937 auf (BA R 2/44790). Ebenfalls im Jahre 1937 trat Winkler der NSDAP bei; zwei Jahre später wurde ihm, nunmehr auch Leiter der HTO, das Goldene Parteiabzeichen verliehen.„

Anm. 379 „Winkler besaß ein Rittergut bei Fürstenwalde und ein idyllisches Seegrundstück in Gatow.“ (Vgl. Fritz Schmidt: Presse in Fesseln, a.a.o., S.100)

Bezüglich der Enttarnung von Alfred Bauer muß mal ein Lob auf den »Hobby Filmwissenschaftler Ulrich Hähnel«, die »Journalistin Katja Nicodemus« und »Die Zeit« ausgesprochen werden.

Hier kommt nun der versprochene Originalton von 2020: (nach den Enthüllungen aus dieser Zeit) (Medienberatung schlägt vor): „Zwei Fragen. Die zweite Fage war: Ist der Goldene Bär aus Gold und der Silberner Bär aus Silber? Nein. Natürlich nicht. Er ist aus Bronze und wird bei der Bildgiesserei Hermann Noack in Berlin Friedenau gegossen und anschliessend vergoldet und versilbert. Nein einen »Silbernen Bären-Alfred Bauer Preis« gab es dieses Jahr nicht. Angesichts der Tatsache, das der »Silberne Bär-Alfred Bauer Preis« dieses Jahr nicht vergeben wird, bleibt nur festzustellen, das Braune Bären in den Wald gehören und nicht in die Öffentlichkeit. Nächstes Jahr will man sich einen neuen Namen für der »Alfred Bauer Preis«, den jetzt keiner mehr haben will, einfallen lassen.“

Unser Vorschlag, den »Alfred Bauer Preis« in »Braunen Bär« umzubennen wurde leider nicht berücksichtigt. Siehste Wiebeke, wir sind eben die Besserwisser, und nun kommst Du, J.

Ps: Konrad Adenauer soll in einem ähnlichen Zusammenhang über die Weiterbeschäftitung des Herrn Globke (der mit Nürnberger Gesetzen) gesagt haben, wenn man kein sauberes Wasser hat, muß man eben schmutziges nehmen (Wasser).

Nach dem Studium der bisherigen Forschungsergebnisse über Alfred Bauers Tätigkeit bei Herrn Goebbels keimt ein schlimmer Verdacht auf: Vielleicht hat er seine Doktorarbeit, nicht wie heute üblich, abgeschrieben, sondern vielleicht gar nicht geschrieben: Sie ist nicht auffindbar! Und nun kommst Du, J.

(Wird fortgesetzt, oder auch nicht, mal sehen, was vom Panel zu berichten ist)

Pdf Abschrift Propaganda Minister (Zeichen 3.223)

Briefe an Wiebeke (XXVIII-28) Apropos Wikipedia

Pdf Briefe an Wiebeke (XXVIII)

Hallo Wiebeke, Apropos Wikipedia, Du wolltest wissen, wie es zu dieser Falschinformation bezüglich der Gründer des 3001 Kinos kommt? Das ist ganz einfach: Die Wikipedia Leute beziehen sich auf ein Interview, das eine Taz Redakteurin (Annette Bolz) mit mir zum Dreijährigen Geburtstag des Kinos geführt hatte (1994). Der Wikipiamensch, der dieses Interview zitiert, aber nicht präsentiert, hat das leider falsch verstanden, das mit den Gründern. Und damit das nicht alle Zeit so bleibt, habe ich diesen Zeitungsartikel für Dich heruntergeladen und da isser schon: (in der Taz Hamburg erschienen am 28.4.1994) Unter der Überschrift: “Schräg und Starrsinnig. Ein Rückblick zum Dreijährigen des 3001-Kinos“ Am ersten Mai wird das 3001-Kino im Schanzenviertel drei Jahre alt. Die taz resümiert mit Jens Meyer, einem der Gründer.

taz: Wer steckt hinter dem 3001? Meyer: Wir sind ein reines Männer-Kino: Außer mir machen noch Rainer Krisp und Thomas Schröder mit. Rainer habe ich im Zentral-Film-Verleih kennengelernt, das war damals der erste Polit-Verleih. Später, von 1982 bis 1990, haben wir das Duckenfeld in der Oelkersallee (64) gehabt. Das mußte dann wegen des Gebäude-Abrisses schließen. Damals hatten wir 23 Sitze im Kino . Wieviele hat denn das 3001? 96. Und die Sternchen an der Decke haben wir selbst gebaut.

Schreibt ihr schwarze Zahlen? Rein rechnerisch nicht, wegen der hohen Abschreibungen für die Investitionskosten, aber im Prinzip trägt sich der Laden, wir können gerade davon leben. Welches Ziel hattet ihr vor drei Jahren, als ihr anfingt? Angefangen haben wir als frustrierte Kino-Besucher. Wir dachten, es gibt 100 Kinos in Hamburg, davon gehören 90 Prozent zwei Besitzern, und dann laufen dadrin 30 Filme. Das langweilte uns. Wir wollten mehr und andere Filme zeigen. Aber tatsächlich gibt es nicht so viele, die das auch langweilt. Die meisten Leute wollen doch die neuen Filme sehen, so schlecht sie auch immer sein mögen. Habt ihr nach dieser Erkenntnis das Programm geändert? Heute durchmischen wir das Programm mit neuen Filmen, weil wir reicher werden wollen. Bei „Mrs. Doubtfire“ hast du die Bude voll, bei alten Filmen kommen nur 30 Leute. Wir stolpern über unsere eigenen Füße. Früher wollten wir einen Film nur eine Woche lang zeigen, doch die Verleih-Verträge zwingen uns, neue Filme mindestens vier Wochen zu zeigen, mit Verlängerung, wenn das Kino immer noch voll ist. Wir müssen das aber noch diskutieren, ob wir uns darauf einlassen wollen. Seit (d) ihr auch inhaltlich von euren Zielen abgegangen? Damals wollten wir alles zeigen, was uns gefällt und sonst nicht gezeigt wird. Wir haben als Wunschkino angefangen. Das haben wir uns aber abgeschminkt. Denn unsere Zuschauer-Zahlen steigen zu langsam: Im ersten Jahr kamen 15.000, im zweiten 25.000 und im dritten 35.000 Leute. Bei der Polit-Film-Reihe werden wir manchmal aber überrascht, da sitzen dann nicht bloß die zehn Hanseln, die wir schon kennen. Bleibt die Programm-Struktur? Die Dokumentarfilme werden weiterhin alle 14 Tage gezeigt, das Lesben-Kino findet nur noch einmal im Monat statt. Die Frauen sind frustriert von der Arbeit: Nur wenn sie „Thelma und Louise“ zeigen, dann kommen viele. Welches Publikum kommt? Wir haben eine Menge Stammkunden, aber es kommen auch immer wieder neue Leute, die fragen, wo das Klo ist, wo der Eingang ist und wie das mit den Eintrittspreisen ist. (Anmerkung der Red: Im 3001 liegt der Eintritt zwischen 8 und 12 Mark, je nach Einkommen.) Die Armen finden das großartig, und die Reichen kommen nicht zu uns. Seht ihr euch als politisches Kino? Nein. Das 3001 ist nie eine Erziehungs-Anstalt gewesen. Ich habe Angst vor einem belehrendem Charakter. Die Dokumentar-Filme sind allerdings eine Marotte von uns. Schräge und starrsinnig und sind wir auch beim Kinderprogramm, da sind wir seit drei Jahren richtig erfolglos. Was plant ihr für die Zukunft? Ich überlege, ob wir das 3001 nicht mit einem Erstaufführungskino kombinieren sollten, dann kannst du richtig Geld verdienen. Aber die beiden anderen wollen nicht so recht. Gibt es eine Geburtstagsparty? Nee. Aber wir zeigen um 21 Uhr die Schanzenrolle. Das sind 90 Minuten aus 40 Spielfilm-Trailern, in denen die Filme kurz angekündigt werden. Ein paar Kurzfilme sind auch dabei, wie „Goofy in Afrika“ und eine alte UFA-Wochenschau mit Erich Honnecker. Eine komische Mischung. Nein. Das sind gute Trailer von guten Filmen, die lustig und witzig sind. Und der Eintritt – da haben wir eine Preistafel von 1961: 2,60 Mark für Arme, 3,20 für Reiche. Und danach kommen die Blues Brothers. Fragen: Annette Bolz

Aus meiner Antwort: “Außer mir machen noch Rainer Krisp und Thomas Schröder mit,“ hat Wikipedia den Schluß gezogen, diese drei Personen seien die drei Gründer. Dem war aber nicht so! Gründer waren: Leopold Wiemker, Rainer Krisp und eben meine Wenigkeit, weil nicht jeder Esel nennt seinen eigenen Namen zuerst. Eine Korrektur der Falschinformation von Wikipedia fand ich dreissig Jahre lang nicht so wichtig. Aber jetzt wo Leo, wie wir ihn immer genannt haben, schon bald zwanzig Jahre tot ist, sollte das mal korrigiert werden, man gönnt sich ja sonst nix J.

Oskalyd Orgel

In die Schauburg am Millerntor wurde 1927 zu beiden Seiten der Leinwand eine Oskalyd Kino Orgel eingebaut. Die Oskalyd Kino Orgel war eine Erfindung von Dr. Oskar Walcker und Dr. Hans Lüdtke aus Berlin. Oskalyd ist ein aus den Namen Oscar Walcker und Hans Lüdtke zusammengesetzter Kunstbegriff, schreibt Wikipedia. Ich habe mir die Patente angesehen und bin aufgrund dieser Patente zur Überzeugung gelangt, das Wikipedia hier einen Treffer gelandet hat.

Eine weitere Erfindung von Dr. Hans Luedtke aus Berlin Tempelhof und dem Dipl.- Ing . Fritz von Opel in Berlin Charlottenburg (Patentnummer 604 495) betrifft die Anmeldung eines Patentes für: „Tastatur für Zwecke der Klangauslösung, der Klangaufzeichnung und für Registrierzwecke, insbesondere bei orgelartigen Instrumenten.“

Ein weiteres Patent (Nr. 603 202) hat Dr. Hans Luedtke aus Berlin Tempelhof für ein „Orgelartiges Musikinstrument“ angemeldet, das vom 17. Dezember 1930 ab im Deutschen Reich patentiert ist.

Es gibt meinerseits die Vermutung, das dieser Dr. Hans Lüdtke aus Berlin Tempelhof mit jenem Lüdtke identisch ist, der zusammen mit Dr. Konrad Paul Rohnstein als Besitzer der Firma: Rhythmographie GmbH, Berlin SW 68, Alte Jacobstr. 133 (Eintrag im Scherl Adressbuch von Berlin von 1930-1938, später habe ich nicht nachgesehen) genannt wird.

So ist das manchmal mit Vermutungen: Sie bleiben Vermutungen. Aber dann findet man doch irgendwann eine richtige Information. Die findet sich im Handelsregisterauzug vom 3. November 1933. Die Gründung einer OHG wird angezeigt: Unter der Nr, 78867: Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co . Berlin: Offene Handelsgesellschaft seit 9. August 1933. Gesellschafter sind: Kaufmann Alfred Lüdtke, Produktionsleiter, Dr. rer. pol. Konrad P. Rohnstein und Ingenieur Erich Luschnath, sämtlich in Berlin. Zur Vertretung sind nur je zwei gemeinschaftlich ermächtigt. Diese Information verdanken wir der Universität Mannheim, die diese Daten ins Netz gestellt hat.

Eine weitere Vermutung meinerseits ist der Tatsache geschuldet, das dieser Lüdtke in der Firma Lüdtke, Rohnstein & Co nirgends einen Vornamen hinterlässt. Weiter könnte man vermuten, das dieser Lüdtke gar nicht existierte und sich eine andere Person dahinter verbirgt. Auch diese Vermutung war nur eine Vermutung, die sich nach weiteren Recherchen als falsch herausstellt.

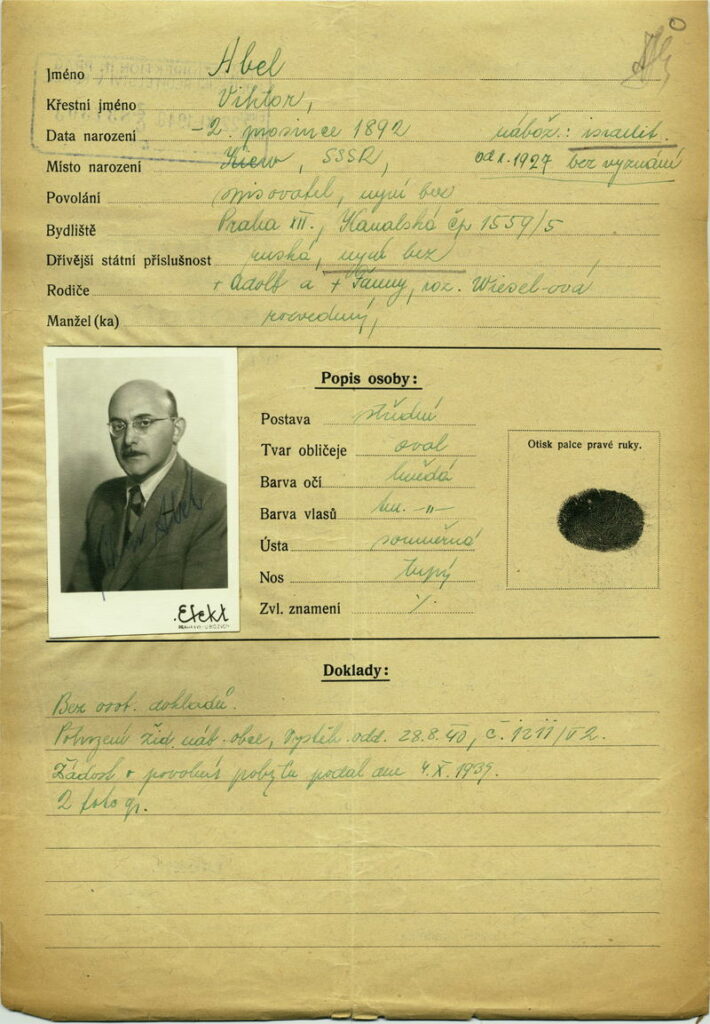

Das hätte beispielsweise der Dramaturg Viktor Abel gewesen sein können, der laut Quellenlage einen großen Anteil an den Sychronarbeiten für den Film „Im Westen nichts Neues“ hatte.

I

Das ist doch gut wenn man Freunde hat. So einen wie Peter O., der den Deutschen Reichsanzeiger kennt, den die Universität Mannheim ins Netz gestellt hat. Der hat herausgefunden, das der Lüdtke, Alfred Lüdtke hiess. 1933 findet sich unter der Nummer 78867 am Freitag, d. 3. November 1933 folgender Eintrag im Deutschen Reichsanzeiger: „Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co, Berlin. Offene Handelsgesellschaft seit 9. August 1933. Gesellschafter sind: Kaufmann Alfred Lüdtke Produktionsleiter, Dr. rer. pol. Konrad P. Rohnstein und Ingenieur Erich Luschnaht, sämtlich in Berlin. Zur Vertretung sind nur je zwei gemeinschaftlich ermächtigt. Auch Wiederholungen sind manchmal erlaubt.

Am 17. Februar 1938 ist unter der Nummer A 91847 eingetragen: Lüdtke & Dr. Rohnstein. Ingenieur Erich Luschnath, Berlin, ist aus der Gesellschaft ausgeschieden. Der Gesellschaftsvertrag ist geändert bez. Fortsetzung bei Tod oder Ausscheiden eines Gesellschafters. Kaufmann Erich Starke, Berlin, hat Prokura. Er vertritt gemeinschaftlich mit einem der beiden Gesellschafter Lüdtke oder Dr. Rohnstein. Bleibt nur noch herauszufinden, wann und von wem die Firma ursprünglich gegründet wurde.