Abschrift (erschienen am 5. Januar 1976 im INFO BUG (INFO BERLINER UNDOGMATISCHE GRUPPEN) ) Nr. 88 und 89 Seite 7 und Seite 17. Überschrift in Faksimile: Der Präsident des Deutschen Patentamts. Daneben die Postanschrift (Ebenfalls im Faksimile: 1000 Berlin 61, den . . . . 1976. . . . Postanschrift: Deutsches Patentamt. Dienststelle Berlin. 1000 Berlin 61. Gitschiner Str. 97 – 103. Fernruf (030) 25 80 61 App. …. Fernschreiber 01836 04

ARBEITSDIENST (modern)

Arbeitslose sind schlecht dran. Wer zudem noch von einer Fach- oder Hochschule kommt und ins ABM-Programm (ABM = Arbeits Beschaffungs Maßnahmen), wie sie es schüchtern nennen (es gab mal einen, der nannte es Arbeitsdienst und baute damit die vielgerühmten Autobahnen), der kann nicht mal mehr richtig weinen. Ich jedenfalls bin jetzt „eingegliedert“ in den Arbeitsprozeß. Das sieht dann folgendermaßen aus: Zunächst ein Vortrag auf dem Arbeitsamt: »Man sei ja nun schon bald ein halbes Jahr arbeitslos, wie man sich das denn denke?« Ich sage: »Ich denke – daß man mir doch eine Arbeit vermitteln solle, draußen steht ja schließlich als Beruf „Arbeitsvermittler“ dran«. »Die Arbeit, die sie suchen, die gibts nicht« Welchen Beruf ich denn stattdessen ausführen wolle? »Schließlich könnte ich doch nicht immer von der Bundesanstalt für Arbeit leben«, »Wieso«, sage ich, »sie leben ja auch davon«. (Kleine Anmerkung von 2021. Der Arbeitsvermittler bei der »ZBF Agentur« in Berlin Steglitz hatte den Namen, ich schwörs, Knebel)

Keine Antwort. Endlich hat er den Schuldigen an der Krise gefunden: Ich gebe zu, ich bin Schuld an den 1,2 Millionen Arbeitslosen. Als ich das endlich eingesehen habe, weiß der Vermittler auch gleich eine Lösung – : so keine Arbeit ist, muß welche beschafft werden. Herr Stingel (*) gibt schließlich nicht umsonst 600 Mio. aus, um am Jahresende den Aufschwung zu verkünden.

Ich kaufe mir eine Flasche Schnaps, ziehe meine schmutzigste Hose an – auch ein paar kaputte Schuhe habe ich noch – und stelle mich zwangsweise vor (andernfalls Sperre der Arbeitslosenhilfe für 4 Wochen). Es nützt alles nichts – der »Senator für Arbeit und Soziales« stellt mich ein. »Deutsches Patentamt« hat er für mich vorgesehen. (Und da lese ich immer in der Zeitung, das man erst überprüft wird, bevor der öffentliche Dienst jemand einstellt – Ich beschwere mich – so unpolitisch sei ich doch nun auch nicht, und Flugblätter habe ich auch schon unterzeichnet).

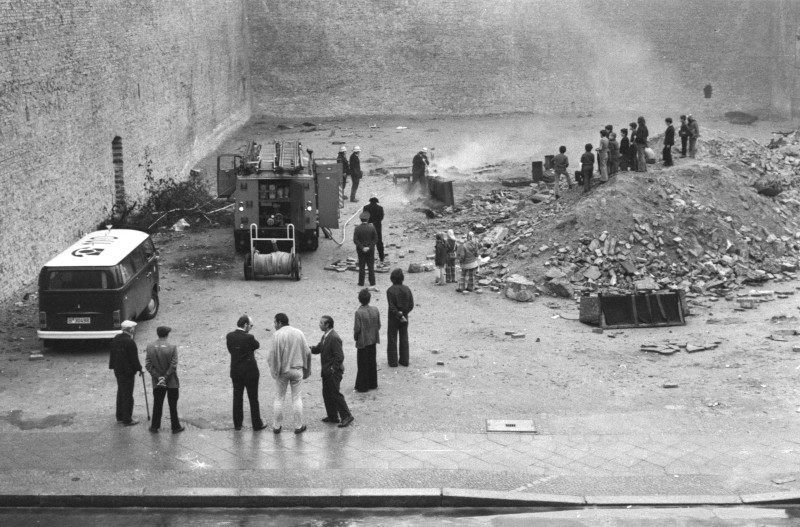

400 Personen sind auf dem Patentamt – 150 kommen jetzt noch per Arbeitsdienst dazu. Als ich ankomme, sitzen schon 50 beim Personalchef im Büro. Höll heißt der Mensch, hat einen Bart und einen Kursus in der Psychologischen Betriebsführung absolviert. Obwohl er keine Arbeit zu vergeben hat, fragt er jeden, »was er denn bisher so gemacht habe« (einige fallen auch auf den Schwindel rein und bringen noch Zeugnisse mit) »und wo denn wohl der richtige Platz für ihn sei« -. Dann sagt er mit schöner Regelmäßigkeit immer das gleiche: »Kopierer, Keller, Sortieren, Ablegen von Akten«.

Anschließend erklärt er jedem, was denn in diesem Patentamt (auf den Schränken und Regalen leuchtet die Geschichte des Hauses – sie tragen teilweise noch die Hakenkreuze, oder auch die kaiserlichen Inschriften oder einfach Reichspatentamt) eigentlich gemacht wird. Nach einer Woche habe ich dann auch raus: für 50 Oberregierungsräte arbeiten 350 Leute zu, als ANG (Angestellter) oder als ABM (Arbeitsdienst) oder als ARB (Arbeiter). Wer länger hier ist, wird verrückt. Man sie das an denen, die länger hier sind. (Fortsetzung folgt)

(*) Stingel = Er nannte sich damals Präsident dieser Behörde. Handschriftliche Anmerkung des INFO BUG Layouters: aber bitte mit 1-zeiligem Abstand – Papier ist immer noch teuer.

Vermutlich hatte ich meinen Artikel mit 1,5 zeiligen Abstand geschrieben, was dazu geführt hat, dass mein Artikel vor der Veröffentlichung noch mal mit einzeiligem Abstand abgeschrieben werden mußte. Ebenfalls der zweite Teil, der eine Woche später in Nummer 89 auf Seite 17 veröffentlicht wurde. Mit einer Überschrift (Schablone 75 Grad Normschrift, wie sie auch in den Berichtsheften der Maschinenschlosserlehrlinge (Auszubildende hiessen sie erst später) zum Einsatz kam).

A R B E I T S D I E N S T Deutsches Patentamt Dienstelle Berlin 2. Teil

Holz arbeitet ! »Sie sind ja noch jung, vielleicht, wenn sie sich bewähren, werden sie dort auch fest angestellt«. so der Vermittler auf dem Arbeitsamt (Knebel). Kein Interesse bei mir, kein Wunder, die meisten fangen an zu trinken, es gab mal einen, den haben sie jeden morgen nach Frühstück schon über den Platz in der Auslegehalle tragen müssen. Aber die fliegen dann doch raus. Es gibt eine Versammlung- alle Arbeitsdienstleute werden zusammengerufen, ein Vertrauensmann scheidet, ein anderer soll nachrücken. Der Präsident (Des Deutschen Patentamtes) erstattet Bericht. Die Fülle der anstehenden Aufgaben, die Haushaltbeschränkungen – jeder kann ihm seine Sorgen vortragen, ein richtiger Vater. Da gibt es einige Schonbaldrentner, die haben welche, sie sollen rausfliegen, 15 an der Zahl, ja wenn er das rechtzeitig gewußt hätte – aber jetzt – »man hat mich hintergangen« -. Wie das mit der Festanstellung älterer „EINSATZ“ Leute aussieht, ja eine Lohnempfängerstelle wird demnächst frei, kein Interesse bei den ABM-Gehaltsempfängern.

Ein scheidender Vertrauensarzt ist Jemandem in den Arsch gekrochen: die Belohnung: gleich zu Anfang Gruppe D das sind 200,– DM mehr als andere bekommen. Eine Dokumentation hat jeder vor sich liegen. Es gibt Leute, die sprechen öffentlich von Schiebung. Er rechtfertigt sich, wenn man eben so gut sei wie er, einen so wichtigen Posten hier beim Patentamt verantwortlich ausfülle, dann könne man auch Gruppe D erreichen. Innerhalb von 10 Minuten erklärt er der Versammlung, was für ein tüchtiger Mensch er sei. Unausgesprochen greift er die anderen damit an – sodaß seine Lobrede von vielen Zwischenrufen unterbrochen wird. Die meisten betrachten das jetzt als Theaterstück und nicht mal so sehr gutes, der Ersatzmann fehlt immer noch kurz vor Feierabend, also wird schnell gewählt – die Kandidaten sagen nicht viel mehr als Alter, Familienstand – niemand kennt niemand. Und der Präsident lacht, jetzt sind die 15 armen Schweine, die sie vorzeitig (vor neuer Arbeitslosengeldberechtigung) rausgeschmissen (natürlich ohne wissen des Präsidenten) haben, denkt niemand mehr. Mein Nebenmann flüstert mir ins Ohr, wenn es so viele Baldrentner gibt, die das hier machen wollen, warum zwingt man denn uns in dieses Idiotenaktenhaus. Ja,. warum eigentlich? – Bis bald Ihr Diplomsoziologen!! Anonym (weil 1976) Endlich kann ich mich outen. Aber ich lasse es. Der späte Ruhm bekommt mir nicht. Stinki Müller.

PDF Frau Friedrich im Lande der Pandemie

Frau Friedrich im Lande der Pandemie. Frau Friedrich von der FFA hat es wirklich schwer. Ihre Arbeit bei der FFA ist: Die Erfassung der Umsatzzahlen der Kinos. Nun finden seit fast 12 Monaten in den Kinos keine Umsätze mehr statt. Das weiß auch Frau Friedrich. Das weiß auch der Chef von Frau Friedrich. Sein Name tut hier nichts zur Sache. Vermutlich ein Mann. Warum sollte es anders sein? Die FFA ist eine Staatsveranstaltung. Sie soll den Bürgern dienen. Den Bürgern dienen ist das eine. Aber wer dauerhaft dienen und dafür auch bezahlt werden will, der muß seine Tätigkeit, wenn sie nicht durch Wirkung in Erscheinung tritt, dokumentieren, präsentieren, legitimieren. Nun sind die Kinos seit 12 Monaten, mit kleinen Unterbrechungen, geschlossen. Umsätze finden nicht statt. Und dennoch gibt es Menschen, deren Tätigkeit darin besteht, die (nicht vorhandenen Umsätze) zu erfassen, zu dokumentieren, zu präsentieren und damit ihre Tätigkeit zu legitimieren. Frau Friedrich von der FFA könnte einfach, wie die Kinobesitzer und Kinoangestellten schön zu Hause sitzen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wären da nicht die Gesetze, in denen eine solche Auszeit nicht vorgesehen ist. Also geht sie täglich an ihren Nichtarbeitsplatz und schickt an die vorhandenen Kinos (geschätzt 3001 und mehr) die Aufforderung zur Nullmeldung. Aktuell für die Monate Januar und Februar 2021. Und keiner in der FFA oder anderswo kann diesen Unsinn stoppen, wollte er oder vielleicht sogar sie, es. Der Präsident oder die Präsidentin von der FFA? Man weiss es nicht. Und so schickt Frau Friedrich von der FFA weiter ihre Aufforderungen zur Umsatzmeldung in die Lande. Man kann sich schließlich nicht nur mit dem Impfen und der Früherkennung der Krankheiten beschäftigen. Es muß auch andere Tätigkeiten im Lande der Pandemie geben! Jawoll! Frau Friedrich von der FFA hat es wirklich schwer. 20. März 2021 Jens Meyer vom 3001 Kino in Hamburg.

JFK – STONE – washed von Renate Holland-Moritz (1992) (Eine Filmkritik)

Die US-Amerikaner lieben ihr Land. Selbst ihre allmächtige und allgegenwärtige Stasi, die Central Intelligence Agency, lassen sie vertrauensvoll gewähren. Oder haben Sie jemals von einem demonstrierenden Ami den Ruf gehört: »CIA in the Production!« Na bitte. Die Jungs sollen ruhig machen, was sie wirklich können: spionieren, infiltrieren, zersetzen. Und Akten anlegen. Oder auch nicht. Kein Gott und kein Gauck, von den die Bespitzelten ganz zu schweigen, dürfen da reingucken.

Diese Art Umgang mit den amerikanischen Stasiakten hat einen nicht zu unterschätzenden sozialen Aspekt: Sie schafft Arbeit. Eine Menge Leute, z. B. Journalisten, Buchautoren und Filmemacher, können eine ganze Menge Geld damit verdienen.

Greifen wir nur einen Fall heraus: den Kennedy Mord. Die Protokolle, so denn überhaupt noch welche vorhanden sind, werden allerdings veröffentlicht. Wenn auch erst anno 2038, ganz 75 Jahre nach der Tragödie. Aber man hat ja schließlich ein Langzeitgedächtnis.

Unter den Augen Tausender Schaulustiger war der jüngste Präsident der Vereinigten Staaten am 22. November 1963 in Dallas erschossen worden. Der blitzartig gefaßte Täter hieß nicht J. R. Ewing, sondern Lee Harvey Oswald, war 24 Jahre alt, mit einer Russin (!) verheiratet und selbstverständlich Kommunist.

Nachdem er zwei Tage lang seine Unschuld beteuert hatte, wurde auch er vor laufenden Kameras gekillt. Und zwar vom mafiösen Nachtclubbesitzer Jack Ruby, den es kurze Zeit später ebenfalls dahinraffte.

Als das neugierige Volk nach Aufklärung schrie, stellte der neue Prä-sident Lyndon B. Johnson eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des Obersten Richters der USA Earl Warren zusammen.

Nun dauerte es nur noch zehn Monate, bis jedermann erfahren konnte, wie alles gelaufen war.

Also: Oswald, das Kommunistenschwein, hatte die Tat ganz allein geplant und begangen. Aus einem uralten defekten Gewehr feuerte er innerhalb von acht Sekunden drei Schüsse auf sein 50 Meter entferntes bewegliches Ziel JFK ab. Eine Kugel erwies sich als zauberkräftig. Sie traf Kennedy erst in den Rücken und dann in den Hals. Danach verließ sie den Präsidenten, um den vor ihm sitzenden Gouverneuer Connally durch den Rücken in die Brust zu treffen, im freien Flug einen Speichenknochen seiner linken Hand zu zersplittern, sich anschließend durch seinen rechten Oberschenkel zu bohren und endlich direkt vor die wachsamen Polizisten zu rollen.

So und ähnlich überzeugend argumentierte der Warren Report. Wer sich beim Durchackern der 26 Bände nicht totgelacht hatte, kam unter Umständen auf die Idee, selbst Nachforschungen anzustellen. Es fanden sich Zeugen, die andere Schützen gesehen und drei weitere Schüsse gehört hat-ten. Die Spuren führten in die Unterwelt und ins Pentagon, zu FBI und CIA, und wer was ausgesagt hatte, das auf eine Verschwörung, gar auf einen Staatsstreich deutete, verstummte sehr bald und für immer.

Nun brach die Zeit der Vermarktung an. Mehr als 100 Fernsehsendungen wurden ausgestrahlt und mehr als 600 Bücher erschienen zum Fall Kennedy. Darunter »Auf der Spur der Mörder« von Jim Garrison, Bezirksstaatsanwalt von New Orleans. Er bewies, daß Oswald ein kleiner CIA-Spitzel war, der den tödlichen Schuß gar nicht geführt haben konnte. Er untersetzte auch die Komplott-Theorie durch einleuchtende Fakten.

Und nun wirds leider ein bißchen kriminell. Oliver Stone (»Platoon«) bemächtigte sich nämlich des Garrison-Reports und strickte es zu dem Hollywood Monumentalsschinken »JFK John F. Kennedy – Tatort Dallas« um.

Wieder und wieder zelebriert der manische Filmer den Mordhergang in einer unentwirrbaren Verschlingung von Dokumentaraufnahmen und nachgestellten Szenen. In trommelfeuerartiger Abfolge von Wort und Bild entbietet er jeden Krümel der Garrisonschen Recherchen. Als Lockfett benutzt er dieses spezifische Hollywood-Schmalz, von dem einem so richtig schön schlecht wird. Wenn beispielsweise Sissy Spacek alias Mrs. Garrison gurrt, der tote JFK möge sich ein bißchen gedulden, weil sie dringend mit Mr. Garrison ins Bett will. Oder wenn der eins so nett mit dem Wolf tanzenden Kevin Costner, nunmehr STONE-washed wie ein magenkranker Hauptbuchhalter, als Jim Garrison Tränen vergießt, weil mit dem Mord an Kennedy »der heimliche Mord im Herzen des amerikanischen Traums« stattgefunden habe.

Denn – und das ist das Glaubensbekenntnis des Oliver Stone – JFK war der Messias. Wäre uns der Erlöser nicht schon wieder genommen worden, hätte es keinen Vietnamkrieg gegeben, kein Watergate und keinen Golfkrieg. Frieden wäre auf Erden und den Schwarzen wie den Weißen ein Wohlgefallen. Amen.

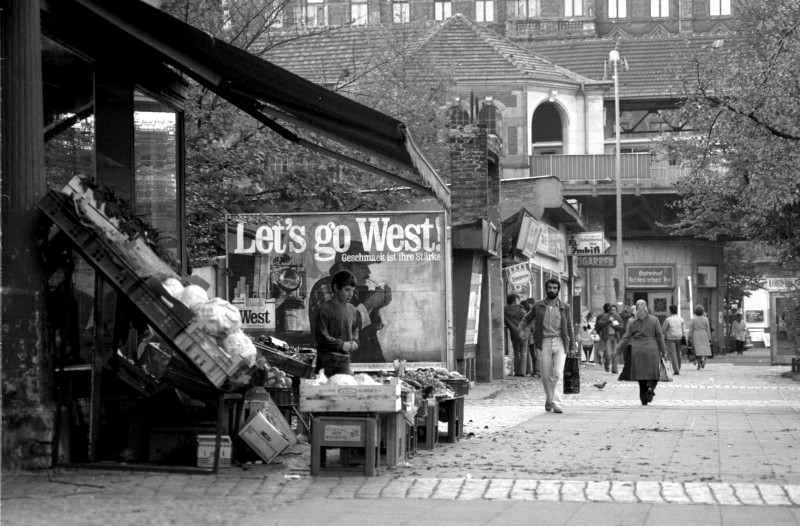

Und dann läßt Stone seinen Helden noch einen denkwürdigen Satz sagen: »Wenn das Alte nicht mehr funktioniert, dann geh einen Schritt weiter nach Westen.«

Bis Amerika etwa? Besten Dank! Da sind mir einfach zu viele Spinner. Und vor allem viele zu viele unkontrollierbare Stasileute.

Renate Holland-Moritz (1992)

Ach und Wolfgang Neuss hatte auch noch was zu den Kennedy Mördern gesagt, moment mal ich muss mal nachsehen, nachhören.

Wolfgang Neuss hat seinen Onkel und seine Tante in Treptow besucht. „Ein Glück, sagt er, daß dieser Oswald-Mörder Rubinstein heisst. Stell dir mal vor, der heisst zufällig Müller, Meier oder Schulze? Würden die Leute in der ganzen Welt noch glauben, wäre ein Deutscher gewesen!“ (Das jüngste Gerücht. Von und mit Wolfgang Neuss, LP Fontana 885405 Schallplatte 1964).

Aus dem Buch : Der Totale Neuss, Seite 302. Zitat: „1963 – Zwei Jahre nach dem Mauerbau steckt der Ost-West-Dialog in einer Krise. Nach zähen Verhandlungen zwischen den deutsch-deutschen Behörden kommt es zu einem Passierscheinabkommen, das Westberlinern ermöglicht, ihre Verwandten im Ostteil der Stadt zu besuchen. Im November fällt Kennedy, der noch im Juni vor dem Schöneberger Rathaus die Berliner mit dem Spruch »Ich bin ein Berliner« begeistert hatte, in Dallas einem Attentat zum Opfer. Der mutmaßliche Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald wird – bereits in Polizeigewahrsam – von Jack Rubinstein alias Ruby, einem Barbesitzer von zweifelhaftem Ruf, auf offener Straße erschossen. Die näheren Umstände des Kennedy-Mordes wurden nie aufgeklärt.“

Briefe an Wiebeke (XVII) Hamburg, d. 18. Februar 2021 CinemaScope – Zur Geschichte der Breitwandfilme. Herausgegeben von Helga Belach und Wolfgang Jacobsen, Verlag Volker Spiess 1993, ISBN 3-89166-646-2.

Hallo Wiebeke,

ja durch die Pandemie kommt man viel zum Lesen. Auch von Büchern, die man früher immer nur als Nachschlagewerke benutzt hat. So habe ich vor kurzem ein Buch über die Geschichte der Filme in der Nazizeit gelesen. Geschrieben von zwei Franzosen. Sehr erfrischend das ganze. Und wie unbefangen sie mit den Quellen umgehen. Wie die beiden fröhlich Adolf Hitler zitieren und aus seinem Kampf immer wieder Zitate und Begründungen für bestimmte deutsche Filme finden. Ein Buch, das ich sonst ebenfalls nie komplett gelesen hätte, ist: CinemaScope – Zur Geschichte der Breitwandfilme.

Das Buch ist mehr oder weniger in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil, der sehr informativ ist, werden die Techniken beschrieben, auf welche Weise die Breitbilder hergestellt werden. Der Teil ist von Gert Koshofer und in dem Teil gibt es nichts zu Meckern. So konzentriert und so differenziert habe ich es noch nie beschrieben gefunden. Auch das von ihm erstellte Glossar am Ende des Buches ist rundum gelungen. Es geht von Actionscope bis Wonderama.

Den zweiten Teil kann man Lesen oder es lassen. Interessant die Beiträge von Leuten, die Filme gemacht haben oder daran beteiligt waren. Weniger interessant, die Blähungen, die einige Schreiber und Schreiberinnen hier zu Papier bringen. Kein Verlust beim Auslassen.

Im dritten Teil dann Texte von Leuten, die sie sich mit einzelnen Breitfilmen beschäftigten. Hier gibt es große Qualitätsunterschiede. Auffällig dabei, die Texte von Nurschreibern, die niemals selber Filme gemacht haben, lohnen oft das Lesen nicht. Deshalb ist ein Nachteil dieses Buches, das die Namen der Schreibenden erst am Ende der Artikel erscheinen. Aber mit einiger Übung gelingt es nach einiger Zeit, immer erst den Namen des Schreibenden herauszufinden, um dann mit dem Lesen eines Artikels zu beginnen, oder ihn zu überblättern.

Ich habe zum Beispiel eine Abneigung gegen Texte von Menschen, die Doppelnamen haben, zumeist verheiratete Frauen, die sich nicht recht entscheiden können, ob sie lieber ihren alten oder den neuen Namen ihres neuen Partners übernehmen wollen. Diese Eigenschaft des Nicht-Entscheiden-Könnens führt auch meist in den abgelieferten Texten zu den Sowohlalsauch Texten, die meist sehr langweilig sind.

Und nicht nur das. Komplettiert werden die Texte meist auch noch mit falsch verwendeten Fremdworten. Sie haben oft die Funktion, dass die heisse Luft, die sich Autor und Autorin aus dem Ärmel geschüttelt haben, mit der Aura des Wissens zu umgeben. Wir sollen vor so viel vorgetäuschtem Sachverstand zur Salzsäule erstarren. Und wie so oft, gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel: Die Texte von Helma Sanders-Brahms lohnen sich alle. Besonders gelungen finde ich den Text von Neun Leben hat die Katze und den Text von Pierrot le fou die in dem Buch abgedruckt sind. Besser kann man diese Filme und im besonderen diesen Film von Herrn Godard und das dahinter steckende Lebensmodell nicht beschreiben. Die vorhandenen Qualitätsunterschiede merkt der geübte Leser (und ich eben auch) schnell. Ich habe mir deshalb die Namen dieser Autoren und Autorinnen gemerkt. Und das ist ein guter Hinweis. Zwei Texte gelesen und man hat schon herausgefunden, ob es sich wirklich lohnen würde diesen Beitrag zu lesen oder besser nicht. Meine Liste verrate ich hier natürlich nicht. J.

Renate Holland-Moritz (R.H.M.) schreibt seit 50 Jahren in der Satire-Zeitschrift Eulenspiegel ihre Filmkritiken. Sie waren zu DDR-Zeiten Kult: Die Kinoeule. Interview mit Andreas Kurtz (A.K.)

Zur Person: Renate Holland-Moritz (R.H.M.) wurde in Berlin-Wedding geboren, wuchs aber in Südthüringen auf. Nach nicht abgeschlossenem Oberschulbesuch begann sie als Volontärin und Assistentin bei verschiedenen Berliner Tageszeitungen. Seit 1956 ist sie freiberufliche Mitarbeiterin der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. Seit 1960 veröffentlicht sie dort unter dem Titel „Kino-Eule“ Filmkritiken. Sie hat eine Vielzahl satirischer Erzählungen im „Eulenspiegel“ und in Büchern veröffentlicht, von denen zwei vom DDR-Fernsehen und der Defa auch verfilmt wurden.

(A.K.): Vor fünfzig Jahren erschien im Satiremagazin Eulenspiegel zum ersten Mal die Autorenzeile Renate Holland-Moritz. Wie kam es dazu? (R.H.M.): Die Phase des Ausprobierens hatte ich damals mit einundzwanzig schon hinter mir. Das war wie Heimkehr. Das war genau der Ort, an den ich wollte, ohne begründete Hoffnung, dass die Eulen-Leute auch mich wollten. Ich hätte denen von mir aus nichts angeboten. A.K Wer hat Sie dazu angestiftet? (R.H.M.) Mein väterlicher Freund Rudolf Hirsch, der legendäre Gerichtsreporter der Wochenpost. Der war dabei, als ich am Stammtisch der Gerichtsreporter erzählte, wie ich dauernd mit anderen jungen Mädchen verwechselt wurde und dadurch in die peinlichsten Situationen geriet. „Schreib das auf!“ sagte er, und nachdem er meine allererste Geschichte „Ich habe ein Dutzendgesicht“ gelesen hatte, wollte er, dass ich sie dem Eulenspiegel schicke. Eigentlich habe ich mich immer wie ein Preuße benommen, der Befehle ausführt. Es mussten nur Befehlsgeber sein, die ich mochte und ernst nehmen konnte. (A.K.) Sind Sie es noch? (R.H.M.) Ich werde immer preußischer. Zum Beispiel bei Lieferterminen. Mittlerweile ist für mich pünktlich, wenn ich überpünktlich liefere, ein oder zwei Tage vorher. Es wird schlimmer. Im Alter verschärfen sich eben alle Wesenszüge. Besonders die unangenehmen. (A.K.) Das mit den Gerichtsreportagen war ein Umweg? (R.H.M.) Gewissermaßen. Ich hatte im Schweinsgalopp eine zweijährige Lehrzeit in verschiedenen Ost-Berliner Redaktionen durchlaufen. Das fing bei der Vierteljahreszeitschrift „Sowjetwissenschaft“ an. Also, da war ich so was von falsch! Ich konnte ja noch nicht einmal ordentlich russisch. Dann kam ich in die Monatszeitschrift „Neue Gesellschaft“, danach in die „Friedenspost“ und von dort zur „BZ am Abend“, heute der Berliner Kurier. Aus der „BZ am Abend“ bin ich rausgeschmissen worden. (A.K.) Wie kam es dazu? (R.H.M.) Der stellvertretende Chefredakteur war hinter mir her. Aber der war mir hochgradig unsympathisch. Als er mitkriegte, dass ich einen anderen Kollegen favorisierte, hat er mich fristlos entlassen. Wegen unmoralischen Verhaltens. Eine typische Nummer aus den 1950er- Jahren: Verhältnisse am Arbeitsplatz waren unerwünscht, und das Verdikt traf immer die Frau. (A.K.) Hat Sie das aus der Bahn geworfen? (R.H.M.) Nee. Ich kannte ja genügend Leute in anderen Redaktionen, die alle sagten: Kommste eben zu uns. Sobald sie aber meine Kaderakte gelesen hatten, gab es plötzlich keine Vakanz mehr. Ich war 19 und habe keine Festanstellung mehr gekriegt. Musste also zusehen, wie ich mich freiberuflich durchschlage. (A.K.) So gerieten Sie unter die Gerichtsreporter? (R.H.M.) Genau. Rudolf Hirsch sagte: „Schreib Gerichtsberichte, das kann nämlich jeder. Aber sag’s nicht weiter.“ Später fand er, ich sei bei den Satirikern doch besser aufgehoben. (A.K.) Hat nie wieder eine Festanstellung gelockt? (R.H.M.) Im Eulenspiegel musste ich mal zwei Jahre als Humor-Redakteurin arbeiten, weil mein Freund John Stave gekündigt hatte. Erst wollte ich nicht, weil die ja schon um acht Uhr anfingen. Um die Zeit kann ich noch nicht klar denken. Also bin ich so gegen zehne, elfe eingetrudelt. Nach einem Riesenkrach mit Chefredakteur Peter Nelken kam ich dann pünktlich, hängte allerdings ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Türklinke und packte mich erst mal für zwei Stündchen auf die Couch. Da hatte der Chef ein Einsehen und ließ mich zu Hause ausschlafen, zumal ich die gesamte Post in der S-Bahn zwischen Grünau und Friedrichstraße erledigte. Nelken sagte immer: „Ich bezahle meine Leute nicht für ihren Hintern, sondern für geleistete Arbeit.“ (A.K.) Haben Sie eigentlich jemals ihre Kaderakte zu Gesicht bekommen? (R.H.M.) Beim Eulenspiegel hatten wir eine Kader-Instrukteurin, eine ungeheuer nette, junge Frau. Wir haben immer mal in ihrem Zimmer zusammengesessen und Kaffee getrunken. Eines Tages stand der Safe offen, und ich fragte: „Was sind denn da für furchtbar geheime Dinger drin?“ – Darauf sie: „Zum Beispiel die Kaderakten. Willste mal in deine reinschauen?“(A.K.) Sie wollten natürlich? (R.H.M.) Na klar! Und ich fand die Aktennotiz von diesem stellvertretenden Chefredakteur der BZA, in der stand, meine fristlose Entlassung erfolge wegen politischer Unreife und zweifelhafter Moral. Die zweifelhafte Moral hat mich nicht um weitere Festanstellungen gebracht, nur die politische Unreife! Mit solchen denunziatorischen Eintragungen konnte man einem Menschen die Zukunft versauen. Mir ist es allerdings zum Segen ausgeschlagen. (A.K.) Ihre Klatschgeschichten, die 1986 unter dem Titel „Die tote Else – Ein wahrhaftiges Klatschbuch“ erschienen, sind eine geschickt getarnte Autobiografie. Wie kam es dazu? (R.H.M.) 1974 hatte ich eine Einladung von der Reichsbahn in West-Berlin zu einer Lesung. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Den Pass dafür durfte ich mir im Büro des Schriftstellerverbandes abholen. Ein paar Wochen später kriegte ich wieder eine Einladung zur West-Berliner Reichsbahn. Als ich mir erneut den Pass abholte, kam ich mit der zuständigen Kollegin ins Gespräch. Sie sagte, sie habe den schönsten Posten im ganzen Schriftstellerverband, denn zu ihr kämen nur gut gelaunte Leute. Wegen der bevorstehenden Westreisen. (A.K.) Kamen denn viele? (R.H.M.) Mehr und mehr, behauptete die Verbands-Kollegin. Dann gab sie mir den Tipp mit dem Vierteljahresvisum. Für den Antrag brauchte ich nur eine halbwegs glaubwürdige Recherche-Idee. Nach einem Blick in meine Unterlagen sagte sie: „Mensch, du bist ja in West-Berlin geboren! Für eine Autobiografie musst du an Ort und Stelle nach deinen Wurzeln suchen!“ (A.K.) Damals waren Sie noch nicht einmal 40. Bisschen früh für eine Autobiografie, oder? (R.H.M.) Das war auch mein Einwand. Den ließ sie aber nicht gelten: „Mit dem Suchen kann man gar nicht früh genug anfangen!“ So kam ich zu meinem ersten Vierteljahresvisum. Ab 1975 durfte ich dann auch jedes Jahr zur Berlinale. Klatsch galt in der DDR als besonders unappetitliche Erscheinungsform der bürgerlichen Publizistik. (A.K.) Wieso durften Sie trotzdem ein Klatschbuch schreiben? (R.H.M.) Erzählt habe ich Klatschgeschichten ja schon immer. Und irgendwann sagte Wolfgang Sellin, der damalige Chef vom Eulenspiegel-Buchverlag: „Du solltest das langsam mal aufschreiben! Damit man sagen kann: Steht auf Seite soundso, hast du schon erzählt!“ (A.K.) In diesen Geschichten geht es vordergründig immer um nationale und internationale Prominente. (A.K.) Wie viele Klatschbücher haben sich verkauft? (R.H.M.) In zwei Jahren erschienen drei Auflagen mit jeweils 20 000 Exemplaren. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie die weg waren. Aber dann war die DDR weg und vorübergehend auch das Interesse an hausgemachten Büchern. Als es wieder erwachte, druckte der Eulenspiegel Verlag die Fortsetzung „Die tote Else lebt“, wovon es bereits die 4. Auflage gibt. (A.K.) Verkauften sich zu DDR-Zeiten alle Ihre Bücher so schnell? (R.H.M.) Ich hatte da mal ein Schockerlebnis. „Die Eule im Kino“, meine allererste Sammlung von Filmkritiken aus den Jahren 1960 bis 1980, stand drei Wochen in den Regalen der Buchhandlungen. Ich hatte das Gefühl: Nun ist alles vorbei! Eines meiner Bücher oberhalb des Ladentisches heißt: Kein Mensch will mehr etwas von mir wissen! Inzwischen gibt es „Die Eule im Kino“ Band I und Band II (1980-1990) nur noch antiquarisch, während Band III (1991-2005) im Handel ist. (A.K.) Warum durften Sie sich in der DDR mehr als andere Filmkritiker erlauben? Weil Sie bei einem Satireblatt waren? (R.H.M.) Das war nur am Anfang so. Da hat man gesagt, Satire braucht eine etwas längere Leine, sonst funktioniert sie nicht. Dann hatte dieser entsetzliche Joachim Herrmann als SED-Agitationschef den Ehrgeiz, aus Fernsehen und Defa eine Firma zu machen, die er zu leiten gedachte. Das wiederum hat SED-Kulturchef Kurt Hager nicht zugelassen, denn für ihn, den hochgebildeten Zyniker, war Joachim Herrmann ein indiskutabler Emporkömmling. Von da an war es dem Herrmann egal, wie mit der Defa in den Medien umgegangen wurde, folglich waren auch die Kritiken schärfer. (A.K.) Heutzutage gibt es Pressevorführungen, wenn neue Filme herauskommen. Wie war das damals? (R.H.M.) Da gab es die natürlich auch, und nach den Vorführungen der Defa-Filme zusätzlich Pressekonferenzen, bei denen sich die Schöpfer den Fragen und nicht seltenen Zornesausbrüchen der Kritiker stellen mussten. Da wurde wirklich mit harten Bandagen gearbeitet. Am meisten gefürchtet waren übrigens meine Kolleginnen Rosemarie Rehahn von der Wochenpost und Margit Voß vom Berliner Rundfunk. Die eine kämpfte mit dem Florett, die andere mit dem Degen, während ich die Dampframme bevorzugte. (A.K.) Stimmt es, dass ein Regisseur Ihnen mal Prügel angedroht hat? (R.H.M.) Ja, aber den Namen sage ich nicht. Schließlich lebt der Mann noch. Für welche Filmkritik? (R.H.M.) Das weiß ich nicht mehr. Aber seine Filme habe ich alle verrissen. Er konnte also zuschlagen, wann immer er wollte, er hätte immer recht gehabt. Dankenswerterweise verzichtete er darauf. (A.K.) In den 1960ern hat für anderthalb Jahre jemand anderes die Kino-Eule geschrieben. Warum? (R.H.M.) Weil ich einen Riesenknatsch mit der Redaktion hatte und ungeheuer stur war. So entkam ich der auch für Filmkritiker entsetzlichen Zeit des 11. ZK-Plenums, dem fast eine ganze Jahresproduktion der Defa zum Opfer fiel. Und ich hätte ohne diese Pause möglicherweise nie „Das Durchgangszimmer“ geschrieben. (A.K.) Wie fanden Sie den Film „Florentiner 73“, den das DDR-Fernsehen daraus gemacht hat? (R.H.M.) Ganz nett, aber Agnes Kraus war hervorragend. (A.K.) Haben Sie das auch geschrieben? (R.H.M.) Nein, das war ja ein Fernsehfilm. Aber auch über den Kinofilm „Der Mann der nach der Oma kam“ nach meiner Erzählung „Graffunda räumt auf“ habe ich nicht geschrieben. Das hat ein Kollege gemacht, nicht ganz so kritisch, wie ich es getan hätte. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten Defa-Filme aller Zeiten. (A.K.) Ist Ihnen oft in Ihre Filmauswahl reingeredet worden? (A.K.) Von der Redaktion nie, weder damals noch heute. Im Jahre 1984 wünschte sich die ZK-Abteilung Agitation und Propaganda Lob für den misslungenen Clara-Zetkin-Film „Wo andere schweigen“ und Tadel für den sehr kritischen Gegenwartsfilm „Erscheinen Pflicht“. In beiden Fällen war ich anderer Meinung, und die durfte ich dann für mich behalten. (A.K.) Einmal haben Sie ein Bestechungsgeschenk angenommen. (R.H.M.) Eine sehr dekorative Eule für Ihre große Eulensammlung. (A.K.) Von Dean Reed, dessen Filme Sie bis dahin immer verrissen hatten. Und als Gegenleistung verlangte er eine positive Kritik für seinen nächsten Film. (R.H.M.) Weil es sich dabei um „Sing, Cowboy, sing“ handelte, konnte ich mich nicht an den Deal halten. Deshalb bat ich Freunde, die im Kulturmagazin des DDR-Fernsehens arbeiteten, mich unter irgendeinem Vorwand zu interviewen, um bei der Gelegenheit auf meine Eulensammlung zu sprechen zu kommen und die Herkunft des Prachtstücks zu erklären. Da habe ich dann eingeräumt, mich als korrupt erwiesen zu haben, aber nicht als korrumpierbar. Selbstverständlich könne Dean sein Eigentum wieder abholen – wenn er das Gesicht verlieren wolle. Dieser Halbsatz hat mir die Eule gerettet. (A.K.) Sie wohnen mit Ihrem Mann, Tausenden von Büchern und ungezählten Eulen aus allen denkbaren Materialien in einer großen Wohnung in der Leipziger Straße. Hatten Sie nie Lust, diese Hochhauswohnung gegen ein Häuschen im Grünen zu tauschen? (R.H.M.) Das lief genau umgekehrt. Wir haben in Bohnsdorf gewohnt, am südlichsten Zipfel Berlins in einem Reihenhaus der über 100 Jahre alten Arbeiterbaugenossenschaft Paradies. Wir hatten so ein Eckgrundstück, mit Garten dran und Garage drauf. Uns hat die Entfernung zur Stadt genervt. Mein Mann fuhr jeden Tag eine halbe Stunde rein und ein halbe Stunde wieder heim. Und ich musste wegen Zeitmangels dauernd Taxis nehmen. Vor dem endgültigen finanziellen Ruin haben wir lieber getauscht. (A.K.) Wann haben Sie sich zuletzt richtig über einen Film geärgert?(R.H.M.) Dauernd. Jedenfalls mehrmals wöchentlich. Zu DDR-Zeiten dachte ich oft, alle Schrecken, die ein Mensch im Kino erleben könnte, hätte ich bereits erlebt. Das war ein Irrtum. (A.K.) Über welchen Film haben Sie sich zuletzt gefreut? (R.H.M.) Über den wunderbaren „Volver“ des Spaniers Pedro Almodóvar. Und über die deutschen Produktionen „Wer früher stirbt, ist länger tot“ und „Die Könige der Nutzholzgewinnung“. Und wer immer noch nicht meine Lieblingsfilme „Alles auf Zucker“ von Dani Levy und „Sommer vorm Balkon“ von Andreas Dresen gesehen hat, der schere sich gefälligst hin. Darum möchte ich höflichst bitten. (A.K.) Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihre Arbeit? (R.H.M.) Dass ich einen Rat von Friedrich Luft zu spät erhalten habe. Der sagte, Kritiker dürften mit den zu Kritisierenden nicht auf dem Duzfuß stehen. (A.K.) Hat Sie das schon mal in die Bredouille gebracht? (R.H.M.) Einmal. Es ging um Werner Bergmann, den langjährigen Kameramann von Konrad Wolf. Sein erster eigener, also von ihm auch geschriebener und inszenierter Film hieß „Nachtspiele“. Ich fand ihn misslungen und wollte eigentlich den Mantel des Schweigens darüber breiten. Aber dann hätten die bei der Defa mit Fug und Recht sagen können, mit der Eule muss man sich nur anfreunden, dann hält sie im Zweifelsfall die Klappe. Und deshalb habe ich geschrieben. Unter Qualen. Mit Tränenergüssen. Reichlich zwei Wochen später kam ein Brief von Werner Bergmann. Darin schrieb er, er habe die Zeit gebraucht, um mit dem Schlag in die Magengrube fertig zu werden. Nun aber wolle er sagen, was wäre Freundschaft, wenn sie Wahrheit nicht vertrüge. Das fand ich groß. (A.K.) Haben Sie verstanden, warum Ihre Rubrik im Eulenspiegel nach Jahrzehnten vom sehr markanten „Kino-Eule“ in ein nichts sagendes „Kino“ umbenannt wurde? Nein. (A.K.) Was raten Sie jungen Filmkritikern? (R.H.M.) „Immer deutlich sein. Die Anzahl der Fremdwörter auf ein vertretbares Maß reduzieren. Die Leser, unter denen es ja auch Nichtakademiker geben soll, müssen erkennen können, ob ihnen der Film empfohlen oder ob vor ihm gewarnt wird. Ein Kritiker muss von wiedererkennbarer Gesinnung sein. Früher kriegte ich manchmal Briefe, in denen stand: Wir gehen in jeden Film, den Sie verreißen, und es war noch immer ein gelungener Abend. Auch so entsteht Verlässlichkeit.“ Renate Holland Moritz. Vielleicht sollten wir uns ein paar Scheiben davon abschneiden,. meint Wessi J.