PDF AbschriftFührer Guckfenster

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel Rosa Hirschel

Rosa Hirschel

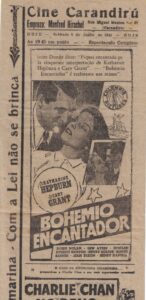

Cine CaramdiroManfred Hirschel

Cine CaramdiroManfred Hirschel

CineCarandiro8 Juni 1940Seite2

von l.n.r. Manfred Hirschel, Eva Hirschel und Rolf Arno Streit. ![]()

PDF AbschriftFührer Guckfenster

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel Rosa Hirschel

Rosa Hirschel

Cine CaramdiroManfred Hirschel

Cine CaramdiroManfred Hirschel

CineCarandiro8 Juni 1940Seite2

von l.n.r. Manfred Hirschel, Eva Hirschel und Rolf Arno Streit. ![]()

Zeichen: 11.299 Briefe an Wiebeke (XLVIII) Über angebliche und wirkliche Pioniere, die aber leider vergessen wurden.

Briefe an Wiebeke (XLVIII) 11332 Über angebliche und wirkliche Pioniere

Hallo Wiebeke, zwei Zitate fand ich aufhebenswert und habe sie für Dich abgeschrieben. Ich weiß sogar noch wo: Das eine fängt so an:

Zitat 1: “Ich habe Coupery‘s Stimme nie gehört. Er war tot, lange bevor ich Ohren hatte.“ (Cees Nooteboom, Der Umweg nach Santiago, Seite 71), und fährt dann fort: “ . . . und ich weiß nicht, ob der Phonograph den Klang dieser Stimme aufgenommen hat.“

Zitat 2: “Die Arbeiter sollen arbeiten, deswegen heissen sie ja Arbeiter. Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt: Ins Kino gehen, Urlaub machen und was der Tätigkeiten noch mehr sind.“

Ich glaube, das Zitat 2 habe ich mir selber ausgedacht. Ich würde mir das zutrauen. Während der Corona Zeiten war ich viel zu Hause und im Netz und auch zu Hause.

Bei meinen Nachforschungen über die deutsche Tonfassung von »Im Westen nichts Neues« wurde oft der Name »Rohnstein« genannt. In einem Textbeitrag wird diesem »Konrad Paul Rohnstein« sogar unterstellt, er sei ein deutscher Pionier bezüglich der Synchronisationsarbeiten gewesen.

Dem muss ich hier mal widersprechen. So war es nicht. Ähnlich geht es mir mit einem, der später so beliebte Filme, wie »Hurra, die Schule brennt!« den Du natürlich nicht kennst, weil er 1969 ins Kino kam und Du da noch nicht reindurftest, weil Du noch nicht alt genug warst, regiemässig zu verantworten hatte.

Fehlte noch, das dieser Mensch mit Namen »Werner Jacobs«, der ebenfalls dabei gewesen sein soll, als die Deutsche Fassung dieses Filmes, die damals nicht ins Kino kam und auch später nicht, weil den Nazis die Macht übergeben wurde, ebenfalls zu einem Pionier von »Im Westen nichts Neues« umgelogen wird.

Der »PROMI«, wie ihn mein Vater noch genannt hatte, manchmal auch zärtlich: »Unser Doktor«, hatte ein großes Talent gegen Filme zu sein, die er nicht gesehen hatte. Jedenfalls ist nicht überliefert, ob sich der spätere »PROMI« den Film vorher mal angesehen hatte, bevor er die Stinkbomben und die weißen Mäuse für die Premiere des Filmes bestellte.

Da war er aber noch gar kein »PROMI«. Vielleicht ist er doch selber einkaufen gegangen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Hanns Brodnitz berichtet in seinem Buch: »Kino Intim«:

“ . . . zumal in Parkett wie im Rang des Theaters aus kleinen Pappkartons weiße Mäuse in solcher Anzahl losgelassen wurden, daß man auf einen Ausverkauf dieses Artikels in sämtlichen Berliner einschlägigen Tierhandlungen schließen konnte . . . Keiner von den Protestlern hatte den Film gesehen, jeder begnügte sich damit, eine Parole gehorsam nachzuplappern, von deren Richtigkeit sich niemand überzeugen wollte. Es schien eisern festzustehen, daß dieser Film ein Schandfilm war.“

(Seite 91).

Weiße Mäuse sind immer noch günstig zu haben. Heute kann man sie für 1,00 Euro pro Maus bestellen.

Sieben Tage nach der Premiere, am 11. Dezember 1930 verbot die »Filmoberprüfstelle« die Aufführung dieses Films. Wer sich das Foto des Oberzensors im Netz ansieht, versteht, wer da wie entschieden hat und warum.

Werner Jacobs kommt jedenfalls für die Heldengeschichte des angeblichen »Pioniers« der Entwicklung der deutschen Synchronisation ebenfalls nicht in Frage. Das liegt schon in seiner Biografie: Geboren am 24. April 1909 in Berlin. Gestorben ist er am 24. Januar 1999.

Dazwischen ist natürlich auch noch was passiert. Überliefert ist: 1928 ist er in Berlin Schüler der Oberrealschule in Steglitz und macht dort sein Abitur. Überliefert ist weiterhin: Aus finanziellen Gründen war es ihm nicht möglich, ein Studium zu beginnen. Vielleicht hatte er auch nur keine Lust?

Jedenfalls berichtet eine andere Quelle, das »Werner Jacobs« zwei Jahre lang auf Arbeitssuche war und schließlich 1930 bei der Firma »Rhythmographie GmbH, Alte Jacobstr. 133, Berlin SW 68« eine Anstellung fand. Ob er sich zwischenzeitlich über die Materie »Film« Kenntnisse angeeignet hatte, ist nicht überliefert.

Auch nicht überliefert: Der Zeitpunkt der Auftragserteilung durch die Produktionsfirma: Universal. Die USA Premiere war am 21. April 1930, die UK Premiere in London am 14. Juni 1930. Premiere in West Germany war am 14. März 1952, berichtet imdb.com, die man auch nicht mehr ansehen kann, weil, es wimmelt nur so von Werbung.

PS: Ach, was ich noch vergessen hatte. Schnell waren sie ja bei der Ufa. Ich hab schon mal wieder in dem Buch meines ehemaligen Dozenten, Klaus Kreimeier, nachgesehen. Da schreibt er auf Seite 519 seines Ufa Buches: Am 28. März 1933, übrigens ein Dienstag, redet Herr Goebbels in einer Kneipe, im Kaiserhof, zu den »Spitzen der deutschen Filmindustrie« und einen Tag später beschließt der Vorstand der UFA die jüdischen Mitarbeiter der UFA rauszuschmeissen. Mein ehemaliger Dozent nennt es »vorauseilender Gehorsam« Und da hat er ja Recht, der Gute.

Die erste Deutsche Erstaufführung der Tonfilmversion hat am 4. Dezember 1930 im Mozertsaal Berlin bei Gerhard Reutlas stattgefunden. Hanns Brodnitz schreibt über Gerhard Reutlas im Kapitel „Junger Mann in der Flimmerkiste“:

„Reutlas eröffnete herzklopfend am 14. Juli 1923 bei 35 Grad Hitze im Schatten mit einem Groteskenabend, den er dem dicken Fatty gewidmet hatte. Die nächsten Wochen stümperte er sich durch. Am 3. September zeigte er einen Film, der niemand interessierte. Ein gewitzter Filmverleiher hatte ihn für Deutschland um einen Pappenstiel gekauft. Der Film lief siebzehn Wochen vor ausverkauften Häusern und hieß „My Boy“, mit Jackie Coogan. Nun konnte Reutlas seine Theorien vom modernen Kino in die Praxis umsetzen. Er machte den Nollendorfplatz zur „amerikanischen Ecke“, zum Weltstadtwinkel des internationalen Spitzenfilms . . .“ (Seite 15)

Und Hanns Brodnitz weiter in dem Kapitel:

Der Krieg der weißen Mäuse:

„Reutlas hatte den Film (Im Westen nichts Neues) nach monatelangem Kampf für sein Theater endlich erworben. Die Hersteller waren in ihren Ansprüchen nach den Resultaten der Aufführung in allen Ländern maßlos, und Reutlas versuchte, die Forderungen auf ein erträgliches Maß herabzudrücken. Die von ihm übernommenen Verpflichtungen waren ungeheuer.“

(Seite 87).

Am einfachsten scheint es mir doch, das ich Dir das Buch ausleihe, bevor ich jetzt alles abschreibe. Das Buch von Hanns Brodnitz ist wirklich sehr kurzweilig geschrieben.

Dagegen ist mir aus Internet Quellen folgendes Zitat voller Verwirrung in die Augen gefallen, also erst in die Augen gefallen und anschließend kam mir die Verwirrung. Und da ich Dir den Grund meiner Verwirrung nicht vorenthalten will, kommt hier die Aufklärung. Da lebt er auf, der kleine Schulmeister, der in jedem von uns und natürlich auch in mir steckt:

“Die deutschen Dialoge von Im Westen nichts Neues sind das Werk eines Pioniers, Konrad Paul Rohnstein, der für Jahre eine zentrale Figur deutschen Synchronisation bleiben wird. Seine Firma Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co. blieb bis 1945 eines der bedeutendsten deutschen Synchronstudios.“

Daran ist so ziemlich alles falsch. Und nun kommst Du.

Fangen wir mal vorn an: Die Firma »Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co. Berlin« wurde erst am 9. August 1933 gegründet. Eine OHG, die am 3. November 1933 ins Handelsregister eingetragen wurde. Man beachte den Zeitpunkt der Gründung und ziehe vermutlich, so wie ich, daraus Schlüsse, die ich aber hier (noch ) nicht ausbreiten will.

Zum Zeitpunkt der Gründung dieser Firma, war die deutsche Fassung dieses Filmes schon seit 10. Dezember 1930 in Deutschland verboten und durfte nur noch in geschlossenen Veranstaltungen gezeigt werden. Die Machtübergabe an die Nazis regelte den Rest.

Das Zitat aus Buchers Enzyklopädie des Filmes, macht die Sache eindeutig: “In Deutschland gelang es den Nationalsozialisten mittels inszenierter Demonstrationen vor den Kinos, sein Verbot zu erreichen.“ Das steht beim Bucher auf Seite 26, wenn Du das noch mal nachsehen willst.

Hat sich was mit Pionier Rohnstein! Das war vermutlich der Lehrling bei der Firma, die die Deutsche Fassung tatsächlich hergestellt hatte. Der Herr Dr. aus Würzburg mit Wohnsitz in Berlin Spandau.

Da habe ich auch noch was herausgefunden, aber nicht schummeln und hinten nachsehen

Apropos Pionier: Da lob ich mir doch den Kameramann Karl Freund, “der im Alter von 15 Jahren als Filmvorführer begann“ wie der Bucher auf Seite 275 schreibt, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hatte, wie man sich in Berlin auszudrücken beliebte, als ich dort weilte. Das ist ein wirklicher Pionier gewesen. Er soll sogar die Schlusseinstellung von »All Quiet on the Western Front« erdacht und gefilmt haben. Die Amis nennen ihn sogar in den credits.

Herr Rohnstein hatte dagegen nur eine langweilige Doktorarbeit geschrieben und war bei der Firma mit dem eigenartigen Namen: “Rhythmographie GmbH“ als „Ungelernter“ angefangen. Ein Doktor ohne jede Materialkenntnis, der sich dann später hochgearbeitet hat.

Die Pioniere sind jedenfalls andere. Auch sie sind Firmengründer und gründen am 16. September 1929 eine Firma mit einem Schreibfehler. Naja, nicht Schreibfehler. Im Firmennamen: »Rhytmographie Gesellschaft mit beschränkter Haftung« taucht der Buchstabe H zweimal auf.

PS: Ach, was ich noch vergessen hatte. Schnell waren sie ja bei der Ufa. Ich hab schon mal wieder in dem Buch meines ehemaligen Dozenten, Klaus Kreimeier, nachgesehen. Da schreibt er auf Seite 519 seines Ufa Buches: Am 28. März 1933, übrigens ein Dienstag, redet Herr Goebbels in einer Kneipe, im Kaiserhof, zu den »Spitzen der deutschen Filmindustrie« und einen Tag später beschließt der Vorstand der UFA die jüdischen Mitarbeiter der UFA rauszuschmeissen. Mein ehemaliger Dozent nennt es »vorauseilender Gehorsam« Und da hat er ja Recht, der Gute.

Die Pioniere finden sich eher unter den Gründern dieser Firma: Ingenieur Karl Robert Blum, Ingenieur Walter Hahnemann und Kaufmann Karl Egon Martiny und den Angestellten dieser Firma, die seit 1930 ihre Geschäftsräume in SW 68, in der Alten Jacobstr. 133 im vierten Stock haben. Wenn man sich ein wenig Mühe gibt, so habe ich herausgefunden, dann kommt man auch mit den digitalisierten Berliner Adressbüchern der Firma Scherl zu Rande. Man hüte sich jedoch davor, irgend welche Schlüsse zu ziehen, aus Erkenntnissen, die man meint, gewonnen zu haben. Was in dem einen Jahr so, ist im nächsten Jahr anders.

Viktor Abel wohnte seit 1928 in Berlin, denn im Adressbuch der Firma Scherl von 1929 (Redaktionsschluss 15. 10. 1928) taucht er mit Namen und Berufsangabe im Teil I (Einwohner Berlins) auf Seite 2 auf. Dort zu lesen: Abel, Viktor, Filmdramaturg, Charlottenburg, Riehlstr. 11 (II) T (Und T = Telefon hat er auch: West 1249). Von dem Toningenieur, Dr. Gerhard Goldbaum, auch ein vergessener Pionier, konnte in den Scherl Adressbüchern keine Berliner Anschrift finden.

Ähnlich wie mit Viktor Abel ist es mit Carl Robert Blum. Zehn Patente habe ich auf der Seite des Deutschen Patentamtes gefunden. Dabei kam mir mein kleines Gastspiel in der Gitschinerstrasse 97 von damals (1974) zu Hilfe. Du erinnerst Dich vielleicht daran, wie mich das Arbeitsamt, Sachbearbeiter Knebel vom Arbeitsamt Steglitz, hereingelegt hatte? Durch die Kopierarbeiten, zu denen ich im Keller des Deutschen Patentamtes, in der Gitschinerstrasse freiwillig gezwungen wurde, verfügte ich über sog. Vorkenntnisse: Auslegeschrift usw.

Auch die Firma, die die Geräte des Erfinders Carl Robert Blum, manchmal auch Karl Robert Blum, herstellte, ist hier zu nennen. Wenn Pionier, dann schon alle: H. W. Müller & Co, Werkstatt für Elektro- und Feinmechanik, SW 48, Besselstr. 21.

Auf der Seite der »vergessenen Filme« steht über Max Bing: “Der Dialogregisseur Max Bing (1885-1945) war in der Hauptsache beim Rundfunk tätig. Er arbeitete vor allem als Hörspielregisseur.“

Und natürlich, und eigentlich zuallererst der Mann, der als Fachmann die Synchronisationsarbeiten geleitet hat: Viktor Abel.

Auch zu Konrad Paul Rohnstein gibt es neue Erkenntnisse und Vermutungen, die sich aus den Nachforschungen ergeben die anhand der ins Netz gestellten Adressbücher möglich waren:

Im Adressbuch von Berlin 1922 gibt es einen Rohnstein, A., Kaufm., unter der Anschrift, Falkenhagener Str. 7 im Straßenverzeichnis von Berlin Spandau. Das ist natürlich noch keine besondere Neuigkeit.

Zehn Wohnungen gibt es in diesem Haus. (Adressbuch 1922, Scherl Teil IV Seite: 1163) In den Folgejahren: 1923/24/25/26 wiederholt sich dieser Eintrag.

Doch 1927 auf Seite 2814 findet sich ein andrer Rohnstein in dem selben Haus: Falkenhagener Str. 7.

Ein Mensch, der scheinbar sehr stolz auf seinen Namen ist und sorgsam darauf achtet, dass im Adressbuch auch alle seine Titel genannt werden: Rohnstein, Paul, Dr. rer. pol. (Adressbuch 1927, Teil IV, Seite 2814).

Aus der Tatsache, das Konrad Paul Rohnstein, dieser eitle Fatzke, sich auch in das Adressbuch von 1924, Redaktionsschluss 15. 10. 1923, mit seinem gerade erst erworbenen Titel (Dr. rer. pol.) in Berlin Spandau, mit der Anschrift Freiheit 2, II Stock, T (Telefon) 445 um den Sohn, des Kaufmannes Alfred Rohnstein handelt.

Wie wäre es sonst möglich, das dieser die Wohnung von Alfred Rohnstein in der Falkenhagenerstr. Nr. 7- 1927 einzieht? Das kann also nur ein naher Verwandter von Konrad Paul Rohnstein sein.

Und wo bleibt nur die Biografie und das Foto von Walter Lindemann, geb. 4. August 1887, gest. 8. Januar 1971, das mir die Enkelin von Walter Lindemann vor drei Monaten schicken wollte? Ja, jetzt hat sie es endlich geschickt. Danke!

Du erinnerst Dich an diesen mutigen Polizeioffizier aus dem Amt Ritzebüttel, Cuxhaven? Der, der die Nazis nach Hause geschickt hat. Wenn ich doch Verbindung mit Walter Lindemann aufnehmen könnte, und mich über die faule Enkelin, die immer davon schreibt, das sie auf Panels sitzen würde, bei ihm beschweren könnte, das wärs doch ? Oder J.

PDF Apropos Konrad Paul Rohnstein4355 (III)

Wikipedia hat nur geschrieben, wann dieser Mensch geboren ist. Beim Todesdatum steht bis heute (22. September 2022, 20.00 Uhr ): Unbekannt. Doch der Betreiber der Synchrondatenbank, Arne Kaul, hat es herausgefunden. Gestorben ist Rohnstein am 12. August 1973 in München. Geboren ist Konrad Paul Rohnstein am 21. Januar 1900.

Aus seiner Biografie gibt es einige sichere Daten. Er hat in Würzburg studiert und eine Doktorarbeit geschrieben und taucht im Berliner Telefonbuch von 1927 (Redaktionsschluß 15. Oktober 1926) als Rohnstein, Konrad Paul, Dr. rer. pol. auf. Die Doktorarbeit wurde am 18. Oktober 1923 bewertet. Wie, konnte ich nicht herausfinden. Im Telefonbuch gibt es auch Rohnsteins Berliner Anschrift: Falkenhagener Str. Nr. 7, Berlin-Spandau. T: 22 42.

Die Doktorarbeit trägt den Titel: „Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Filmindustrie unter besonderer Beruecksichtigung des Kinematographentheatergewerbes“. Diese Doktorarbeit steht auszugsweise im Netz. Ich habe sie überflogen. Sie beschäftigt sich nicht, wie man vermuten könnte, mit den technischen Abläufen bei der Herstellung von Filmen, sondern nur mit deren Vermarktung in den Kinos.

In Berlin wurde am 16. September 1929 die „Rhytmographie Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ gegründet und am 30. November 1929 ins Handelsregister Berlin unter der Nummer 43259 eingetragen.

Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von 75.000 RM und drei Geschäftsführer: 1. Ingenieur Karl Robert Blum, Berlin, 2. Kaufmann Karl Egon Martiny, Berlin, 3. Ingenieur Walter Hahnemann, Berlin. Im Scherl Adressbuch von Berlin, Ausgabe 1931 (vermutlicher Redaktionsschluß 15. Oktober 1930) habe ich auf Seite 444 den Eintrag gefunden: „Rhythmographie G. m. b. H., Phono- u. Kinotech. Ind., SW 68, Alte Jacobstr. 133.

Die Firma arbeitet auf der Grundlage der Patente von Carl Robert Blum. Blum hatte viele Berufe. Einer davon war: Erfinder. Außerdem war er Kapellmeister und Direktor des: »Mohr’schen Conservatorium für Musik«, das bereits seit 1870 existierte.

Eine der ersten Arbeiten, die die „Rhythmographie GmbH“ (vereinzelt auch in der Schreibweise: Rhytmographie GmbH) ist die deutsche Tonfassung des Filmes: „Im Westen nichts Neues“ (All Quiet on the Western Front, USA 1930, 140/125 Min.) von Lewis Milestone, der als Stumm- und als Tonfilm in die Kinos kam. In die deutschen jedoch nicht. Das wird an anderer Stelle geschildert. (Siehe Anlage Bucher Seite 26)

Die Leitung der Synchronarbeiten hatte der ehemalige Chefdramaturg der UFA: Viktor Abel. Auf der Seite der „Vergessenen Filme“ kann man studieren, wer sonst noch daran beteiligt war, diese Synchronarbeiten im Auftrag der Filmproduktionsfirma Universal durchzuführen: Max Bing (Dialogregie), Konrad Paul Rohnstein (Assistent), Werner Jacobs (Assistent Tonschnitt), Elsa Jaque (Dialogbuch). Diese Angaben habe ich nur teilweise (Abel, Bing, Rohnstein, Jacobs) überprüft.

Einen Eintrag von Viktor Abel fand ich in den Scherl Adressbüchern von Berlin. Die Ausgabe von 1929 (Redaktionsschluß 15. Oktober 1928) enthält den Eintrag: Abel, Viktor, Filmdramaturg, Riehlstr. 11 (II) in Charlottenburg. 1931 taucht Viktor Abel mit gleicher Berufsbezeichnung in Berlin Zehlendorf, in der Lindenallee 4 auf. Geboren ist er am 2. Dezember 1892 in Kiev, das in jener Zeit zum Russischen Kaiserreich gehörte.

Nach der Machtübergabe an die Nazis wurde am 9. August 1933 eine neue Gesellschaft gegründet: »Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co. Sitz: Berlin«.

Diese wurde am 3. November 1933 unter der Nr. 78867 in das Berliner Handelsregister eingetragen: „Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co.Berlin“. (OHG) Gesellschafter sind: Kaufmann: Alfred Lüdtke, Produktionsleiter: Dr. rer pol. Konrad P. Rohnstein und Ingenieur: Erich Luschnath, sämtlich in Berlin. Zur Vertretung sind nur je zwei gemeinschaftlich ermächtigt.

Anmerkungen (2022): Viktor Abel war nach den Nazi Kriterien Jude. Seine letzte Wohnanschrift in Berlin war: Lindenallee 4 in Berlin-Zehlendorf. (Heute: Lindenthaler Allee 4). Am 21.10 1941 wird Viktor Abel nach Lódz deportiert und dort ermordet. Kaufmann Alfred Lüdtke, Teilhaber der Firma »Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co«, ist im Scherl Adressbuch von 1927 mit dem Eintrag: »Lüdtke, Alfred, Kaufm., Cöpenick, Flemmingstr. 16, II, Postscheck=Kto 109 373« auf Seite 2086 eingetragen. Durch die Aufteilung Berlins bei Kriegsende liegt Köpenick im russischen Sektor von Berlin. Konrad Paul Rohnstein verläßt bei Kriegsende Berlin und gründet in München die »Rohnstein Film GmbH«, die sich wiederum mit der Synchronisation ausländischer Filme beschäftigt. Dort entsteht die deutsche Fassung des Hitchcock Films »Spellbound« dessen deutsche Fassung den Titel »Ich kämpfe um dich« bekommt. In Deutschland kommt er am 29.2.1952 ins Kino.

Abschrift aus: Der gute Film, Heft 219, Heft 21 von 1937,

PDF Abschrift Der Hunger nach guten StoffenViktor Abel

Der Hunger nach guten Stoffen von Viktor Abel, Wien. 10.397 Zeichen

“Soeben erscheint im Sensen=Verlag Wien=Leipzig, verfaßt von Viktor Abel, ehem. Chefdramaturgen der Ufa, ein Buch „Wie schreibe ich ein Filmmanuskript?“ Mit Erlaubnis des Verlages entnehmen wir dem Buche den nachfolgenden Abschnitt.

Viel geliebt und viel geschmäht, hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte der Film die Welt erobert, in der er von Jahr zur Jahr mehr Bedeutung und Einfluß gewinnt.

In den dem abendländischen Kulturkreis angehörenden Produktionsländern, die für uns allein in Frage kommen, werden im Laufe eines Jahres durchschnittlich ungefähr tausend Spielfilme herausgebracht, und die Anzahl der erworbenen Manuskripte ist noch weit größer, denn nicht jeder angekaufte Stoff wird auch wirklich „gedreht“.

Man sollte nun meinen, daß diesem Bedarf ein genügend großes Angebot an guten Manuskripten gegenüberstünde. Weit gefehlt! Der Weltbedarf an guten Filmstoffen kann zur Zeit auch nicht annähernd gedeckt werden, aber die Betonung liegt auf dem Wörtchen „gut“. Wie gewaltig der Hunger nach interessanten, ideenreichen Manuskripten ist, beweist schlagend der Ausspruch eines erfolgreichen Filmautors: „Hollywood braucht im Jahre 300 gute Filmideen, und uns allen zusammen fallen nicht mehr als d r e i ein!“

Zehntausend, wenn nicht hunderttausend Manuskripte werden eingereicht. Und wie gering ist der Prozentsatz der Manuskripte, die überhaupt diskutabel sind!

Dabei werden die Ansprüche des Kinopublikums von Mal zu Mal größer, bessert sich der Geschmack des Publikums immer mehr. Zuerst vielleicht nur der Geschmack der „gebildeten“ und „intellektuellen“ Kreise. Aber allmählich breitet sich der Wunsch nach Steigerung des Niveaus wellenförmig aus, erfaßt immer weitere Kreise.

Vergessen wir nicht, daß wir in einer Zeit der vorher noch nie erlebten Umschichtung und Erweiterung der Kulturbedürfnisse leben. Und wenn das Kino sich nicht den Forderungen seiner Besucher nach g u t e n Filmen anpaßt, dann kann es zu einer Katastrophe der Filmindustrie kommen.

Was aber heißt ein g u t e r Film?

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil der Film ja nicht Tausenden von Menschen gefallen muß wie ein Bild, oder Zehntausenden wie das Theater, auch nicht Hunderttausenden wie ein gutes Buch, sondern mit Millionen Menschen aus allen Kreisen, aus den verschiedensten Schichten der Bevölkerung, aus den unterschiedlichsten Gegenden der ganzen Welt rechnen muß.

Wie ist es möglich, Millionen, die doch so verschieden sind in ihren Wünschen, Gefühlen, Gedanken und Lebensumständen, auf ein einzigen Nenner zu bringen? (Und der Film braucht, um rentabel zu sein, diese Menschenmillionen!)

Die Filmproduzenten mußten naturgemäß auf den Ausweg kommen, d i e Themen zu behandeln, die a l l e Menschen angehen und interessieren, a l l e n Menschen bekannt und verständlich sind. Da es sich dabei nur um fünf, sechs ewige Urmotive handelt, war es unausbleiblich, daß der Film bei seinem Bestreben nach einer möglichst breiten Basis nur selten einen Schritt abseits vom Wege des Gewohnten und Gewöhnlichen ging.

Der so entstandene Normal= und Standardfilm übt zwar vorläufig noch seine Anziehungskraft auf Millionen Menschen aus, aber die verschiedenen Filmgesellschaften, die ja zumeist von guten Kaufleuten geleitet werden, beginnen zu erkennen, daß es auf diesem Weg auf die Dauer nicht weitergehen kann. Man versucht, die alte Ware zumindest in neuer Verpackung zu bringen.

Mit wahren Wundern an Ausstattung, mit der Anwendung neuer technischer Erfindungen, mit ausgefallenen Milieus versucht man es. Und immer wieder gelingt es findigen Köpfen, Altes in neuem Gewand zu zeigen.

Aber das alles wird auf die Dauer nicht genügen. Nur von der innerlichen Erneuerung des Manuskriptmaterials her kann eine anhaltende Belebung des Publikumsinteresses erzielt, eine allmähliche Erstarrung vermieden werden.

Die Filmindustrie darf nicht weiter auf den ausgetretenen Wegen wandeln.

Neue Wege wagt sie aber nicht zu gehen, weil sie fürchtet, daß die „breite Masse“ ihr auf diesen Wegen nicht folgen wird.

Das Publikum drückt seine Wünsche nach dem, was es sehen will, nur dadurch aus, daß es dem Kinotheater fern bleibt oder ihm in Mengen zuströmt, je nach dem, ob die Filme, die man ihm bietet, es befriedigen oder nicht.

Diese Ausdrucksmöglichkeit ist das einzige Barometer, das die Filmindustrie hat, die demnach lediglich durch die Kassenrapporte die Publikumsstimmung kontrolliert und registriert.

Da der Film zwar an und für sich eine Kunst ist, aber durch die Art seiner Herstellung und die Art seiner Verbreitung weit mehr als jede andere Kunstgatttung auf die Hilfe der Industrie angewiesen ist, so ist der Film — wie jedes Industrieerzeugnis — auf kaufmännischen Gewinn gestellt.

Hier setzt der Kampf zwischen Kaufmann und Künstler ein. Der Kaufmann lehnt künstlerische Filme zumeist ab, weil er an Hand der Kasseneingänge feststellt, daß die künstlerischen Filme nur selten finanzielle Erfolge sind. Andrerseits haben aber die am Film schaffenden Künstler das Bestreben, dem Volke K u n s t zu bringen.

Nun darf man dabei nicht außer acht lassen, daß sich der Film nicht wie Musik und Malerei an eine begrenzte Gemeinde kunstverständiger Menschen wendet, sondern an die „Masse“, die man erst zur Kunstbetrachtung und zum Kunstgenuß erziehen muß.

Bei der bisherigen mangelhaften oder nicht ausreichenden Erziehung und Vorbildung hat die „breite Masse“ vom Wesen der Kunst keine oder keine richtige Vorstellung.

Alle Bemühungen der Literatur= und Kunsthistoriker haben im Verlauf von Jahrhunderten nur in geringem Maße vermocht, das Volk zur Kunst zu erziehen.

Und der Film, dieses jüngste Kind in der Reihe der Künste, soll, ehe es noch richtig laufen und sprechen kann, von heute auf morgen dort Erfolge erzielen, wo seine begabten Onkel und Tanten zum größten Teil versagt haben!

Nun wäre es natürich falsch, daraus den Schluß zu ziehen: was nicht einmal den großen Künsten gelungen ist, wird die junge Kunst bestimmt nicht erreichen.

Man soll nicht nachlassen in dem Bestreben, den Film aus den Niederungen emporzuheben. Und die Aber es darf nicht s p r u n g w e i s e , sondern es kann und muß nur s c h r i t t w e i s e geschehen. Bewußt oder unbewußt beginnt die Industrie zum Teil diesen Weg bereits zu gehen. Sie hat in letzter Zeit (durch die Kassenrapporte) festgestellt, daß sie ihre „Ware“ nicht mehr als billigen Massenartikel, sondern als Qualitätsware herstellen muß.Qualität bedeutet noch nicht Kunst, wenn sich auch diese beiden Begriffe in der Praxis der Filmherstelllung meist decken. Der Qualitätsfilm kann — braucht aber nicht ein künstlerischer Film zu sein. Qualität wird erreicht: 1. durch begabte Darsteller, 2. durch sorgfältig vorbereitete, gediegene Aufnahmen, 3. durch ein gutes Manuskript.

Die S c h a u s p i e l e r können durch die K u n s t d e r D a r s t e l l u n g ein einfaches Thema auf ein hohes Niveau heben.

Der Regisseur und seine künstlerischen und technischen Mitarbeiter können einen Film durch die K u n s t d e r B i l d f or m u n g zu hoher Qualität steigern.Der Autor aber bietet ihnen allen die Basis, auf der sie bauen können, bringt das Material, mit dem sie schaffen müssen. (Wir werden später mehr darüber hören.)Wenn aber der Regisseur und Darsteller in dieser Weise vom Autor abhängig sind, dann können sie zwar durch ihre Arbeit und ihre Kunst eine Q u a l i t ä t s b e s s e r u n g des Films erzielen, doch eine E r n e u e r u n g des Films — abgesehen vom Technischen — können sie ohne Hilfe des Autors nicht erreichen. Jeder ehrlich ringende Künstler im Film will loskommen von der Schablone, in der wir stecken. Wir wollen nicht mehr die üblichen Magazin=Liebesgeschichten, die ewigen Verwechslungen und die Erfüllung längst überholter Wunschträume vorgesetzt bekommen. Wir wollen N e u e s , N e u e s , N e u e s !!!

Erneuerung im Filmstoff und damit des Films überhaupt bedeutet aber nicht Andersmachen um jeden Preis, bedeutet nicht Grübeln über Theorien, sondern ganz einfach: Bessermachen durch Entkitschung, Vermenschlichung, durch größere Lebensnähe.

Der Nachwuchsautor braucht sich nur die erfolgreichsten Filme der letzten Zeit in Erinnerung zu rufen und sie in Gedanken ein wenig zu analysieren, um zumindest in großen Umrissen zu erkennen, wie diese Erneuerung des Filmbuches vor sich gehen soll.

Diese Filme, denen zum großen Teil auch ein voller äußerer kommerzieller Erfolg zuteil wurde, von denen die ganze Welt — in Valparaiso ebenso wie in Helsingfors — spricht, waren zumeist keine künstlerisch revolutionären Filme, keine Werke, die mit aller Gewalt „anders“ sein wollten. Sie wirkten auch auf den „einfachen Mann“ und hielten sich ihrem ganzen Aufbau zufolge an die Motive und Wirkungen, die seit vielen Jahren ausprobiert und als „richtig“ anerkannt wurden.

Aber die alten Schläuche sind auf köstliche Art mit neuem Wein gefüllt!

Zum Teil sind es Lustspiele, die sich gar nicht besonders anspruchsvoll geben, die aber übersprudeln von überlegenem Witz und von aus dem Menschlichen strömendem wirklichem Humor, unter Verzicht auf Schwank und Burleske.

Zum Teil sind es ganz schlichte Liebesgeschichten, die auf jede verkitschte, neckisch=süße Verniedlichung verzichten, die an Stelle des sentimentalen Klischees Erlebnisse setzen, die dir und mir ebenso hätten passieren können, die Menschen von Fleisch und Blut zeigen statt Puppen!

Zum Teil sind es Schicksale starker Persönlichkeiten, deren Charaktereigenschaften beispielgebend auf uns wirken und deren Tat uns in beglückender Art erregen.

Mag auch vieles, ja das meiste von dem, was man heute im Kino sieht, unzulänglich und unbefridigend sein, ein wirklich guter Film kann Mut und Kraft geben und die Gewißheit, durch unermüdliches Streben allmählich herauszugelangen aus der Wüsteneie der heutigen Normalprduktion.

Hier geht der Weg!

Viktor Abel

Abschrift aus dem Buch: »Wie schreibt man einen Film?« Es handelt sich dabei um das 2. Kapitel unter dem Titel: »Der Hunger nach guten Stoffen« Das Buch ist 1937 im Sensen=Verlag, Wien Leipzig, erschienen. Die Anschrift des Sensen Verlags war 1937 die Sensengasse Nr. 4, in Wien IX.

Im Vorwort schreibt Viktor Abel:

„Hier habe ich ein fabelhaftes Buch“, sagt ein kleiner Bub zu seinem Vater, wenn man das gelesen hat, kann man schwimmen!“

Diese Arbeit ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, keine Lessingsche Dramaturgie, sondern nur ein kleiner Wegweíser für den Film=Laien, für den Nachwuchs, für die vielen jungen Kräfte, die zum Film streben, ohne zu wissen, wie sie in dieses „Traumland“ (das kein Schlaraffenland ist) gelangen können.

Dem ernsthaft sich Bemühenden soll Schritt für Schritt gezeigt werden, seine Ideen und Einfälle auch ohne „Atelier Erfahrung“ so zu gestalten, daß sie den Anforderungen entsprechen, die von den Filmfirmen an ein Manuskript gestellt werden.„Leute vom Bau“ werden aus meinen Ausführungen nicht viel lernen. Das Buch wendet sich an den Laien, an den Außenstehenden, an den, der noch nie ein Filmmanuskript geschrieben, oder richtiger gesagt, der noch eines angebracht hat.Ich bitte meine Leser, nicht voller Ungeduld sich gleich auf das Praktikum zu stürzen, sondern a l l e K a p i t e l i n d e r g e g e b e n e n R e i h e n f o l g e zu lesen. Schloß Laxenburg

September 1937

V. A.

Anmerkungen 2022:

1. Das Schloß Laxenburg liegt 8 km entfernt von der Wiener Stadtgrenze und gehörte bis 1918 den Habsburgern. Dann wurde diesen das Schloß weggenommen. Neuer Eigentümer des Schlosses Laxenburg wurde der »Kriegsgeschädigtenfonds«. Nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht im März 1938 wurde der Ort Laxenburg in den Stadtbereich von Wien eingegliedert.

2. Wann Viktor Abel aus Wien vor den Nazis geflüchtet ist, habe ich nicht herausgefunden. Jedenfalls hat er 1941 in Prag einen Ausweis beantragt.

3. Wenn man den Suchmaschinen glauben kann, dann hat das Haus in der Sensengasse 4, in dem der Sensen — Verlag 1937 untergebracht war, den Krieg überstanden. Links daneben in der Sensengasse steht ein Neubau der Uni Wien. Ob es den »Sensen — Verlag« in Wien noch gibt, habe ich nicht herausgefunden. In den Angeboten der Antiquariate ist das jüngste Buch aus dem »Sensen — Verlag« von 1984.

Hallo Wiebeke,

PDF Briefe an Wiebeke (XXV) (Die Dackelfüsse für die WasserwaageZeichen 8.855)

ja, das ist so eine Sache. Und wie ich darauf komme? Naja. Wer 1964 eine handwerkliche Ausbildung begonnen hatte, dem wurden bestimmte Aufgaben gestellt, um zu prüfen, ob es der Lehrling auch Wert war, ausgebildet zu werden. Wer als Klempnerlehrling angefangen hatte, der konnte mit den Dackelfüßen punkten. Die anderen wurden zur Werkzeugausgabe geschickt, um die Gewichte für die Wasserwaage zu holen. Heute gibt es Suchmaschinen, die einem die Dackelfüße erklären.

Na zuallererst sind es die Schreibfehler, die uns immer wieder in die Irre führen. Du erinnerst Dich, wie die Rechtschreibhilfe aus einem Urich einen Ulrich gemacht hat?

Ja, so ähnlich ist es auch mit der Rhythmographie. Das wäre eine gute Fernsehquizfrage: Wieviele „has“ sind in Rhythmographie? Die richtige Antwort lautet: Manchmal zwei und manchmal drei. Da kommt so einiges zusammen. Wenn mein Freund Peter O. nicht wäre, die Pandemie und die viele Zeit, die man dadurch hat, dann wäre das alles weiter im Dunkel.

Aber jetzt ist alles hell. Manche Sachen sind weiterhin nebelig und unklar.

Naja. Vielleicht fange ich doch mal vorne an. Du erinnerst Dich an die Deutsche Fassung von »Im Westen nichts Neues?« Da hat es bei mir angefangen. Ich hab sie nicht gezählt, die Dissertationen und Hausarbeiten, die über die Herstellung dieses Filmes verfasst wurden.

Es gibt eine Methode, mit der ich glaube, herausfinden zu können, wie ich begreifen kann, wenn ich etwas nicht verstehe. Die beste Methode in Bezug auf meine Person ist, den Versuch zu unternehmen einer anderen Person, die es genauso wenig versteht wie ich, eine Sache zu erklären.

Hast Du diese Methode auch schon mal ausprobiert? Wenn der Versuch geglückt ist, was manchmal vorkommt, dann verstehe ich hinterher auch selber einen Vorgang, den ich vorher selbst nicht verstanden habe.

Im Netz hatte ich den Hinweis gefunden, das die Deutsche Fassung des Filmes von Lewis Milestone 1929 in Berlin hergestellt wurde. Die Angaben, die dort genannt wurden, habe ich überprüft. Alles korrekt.

Bis auf eine entscheidenende Kleinigkeit, die aber doch eher nebensächlich ist: Die Anschrift der Firma, die diese Fassung angeblich hergestelllt haben soll, lautet »Am Halleschen Ufer«.

Eine Hausnummer fehlt. Wer, so wie ich, mal in Berlin Zeitungen ausgetragen hat, weiß wie chaotisch das System der Straßen und ihrer Nummernvergabe ist. Viele Straßen gibt es mehrfach in den verschiedensten Ecken der Stadt. Vermutlich ist deshalb die Hausnummer vom Halleschen Ufer weggelassen worden.

Meistens hat alles einen Grund. Jedenfalls habe ich die infrage kommenden Jahre durchgesehen und keine Rhythmographiefirma in dieser Straße gefunden. Wo er oder sie das wohl abgeschrieben hat?

Die Quelle der Adressbücher: Nur um den Nachwachsenden zu helfen, die solche Adressbücher gar nicht mehr kennen: Es gab in den Zeiten, die schon lange vergangen sind, mindestens zwei Sorten Adressbücher:

1. Sortiert: Das eine Mal nach den Nachnamen der Bewohner und das 2. andere Mal nach den Hausnummern, von den Häusern, in denen diese Bewohner wohnen. Namentlich. Natürlich fehlt auch die Angabe des Stockwerks nicht.

Sogar der Besitzer oder die Besitzerin des Hauses wird bis 1970 mit einem Kürzel (E) oder (+) angegeben. Manchmal sogar mit seinem oder ihrem Wohnsitz. Sehr hilfreich. Dennoch braucht es zur Suche viel Geduld. Bestimmte Eigenheiten brechen in Berlin immer wieder durch. Die »Alte Jacobstraße« findet sich nicht, wie man annehmen könnte, unter dem Buchstaben A, sondern unter dem Buchstaben J: wie Jacobstrasse, alte. Daraus wird jedoch in Berlin keine Regel. Mal so, mal so.

Sonntags gab es in den Berliner Zeitungen die Wohnungsanzeigen. Bei den anstehenden Wohnungsbesichtigungen ist es mir mehrfach gelungen, zwar in der richtigen Straße, aber im falschen Bezirk zu landen. Wir sind dann im Horstweg, im Falkplan, den auch keiner mehr kennt, im Planquadrat K 14 gelegen, gelandet. In der deutschen Geschichte gibt es eine Menge Horste, deren Rufe oft nicht gut sind. Den Horstweg gabs es nur einmal in Berlin. Welcher Horst der Namensgeber war, habe ich nie nachgesehen. Bleibt nur noch anzumerken, daß in der Anzeige von einem »Gartenhaus« zu Lesen war. Eine sehr romantische Vorstellung hatte sich bei mir eingeschlichen. Pustekuchen. Von wegen Garten.

Noch mal zurück zur Numerierung. Auch mit der Art zu Zählen ist es in jedem Stadtteil in Berlin anders: Mal grade und mal ungerade Zahlen auf verschiedenen Seiten, mal auf der einen Seite runter und auf der anderen rauf, sodaß es passieren kann, das die Nummer 300 und gegenüber, auf der anderen Straßenseite der Nummer 1 dieser Straße ist. Dann passiert es auch noch, das eine Zählweise in einer Straße wechselt, wenn die Straße in einen anderen Stadtteil kommt. Dieser Wirrwarr setzt sich natürlich auch in dem Scherl Adressbüchern von 1919 – 1945 fort.

Es gibt und gab zwar die Straße: »Hallesches Ufer«, aber keine Straße mit Namen: »Am Halleschen Ufer«. Vorsichtshalber wurde in der Veröffentlichung der vergessenen Filme keine Hausnummer genannt. Im Straßenverzeichnis der Straße „Hallesches Ufer“ aus den Jahren 1929, 1930, 1931 und 1932 habe ich keinen Eintrag einer Firma gefunden, die irgendwas synchronisiert hat. Das „Hallesche Ufer“ geht von der „Belle Alliance Brücke“ bis zur „Schöneberger Straße“.

Aber Du willst ja auch keine endlose Vorträge lesen. Also, Sprung nach vorn: Ich habs gefunden, was ich gesucht habe! Zunächst mit Hilfe meines Freundes Peter O. Sein Ratschlag war folgender: 1. Eine Suchmaschine. (Ich hab searx.org gewählt, die gefällt mir zurzeit am besten, die ist nicht so neugierig, wie die anderen). 2. In die Suchmaschine eingeben: Deutscher Reichsanzeiger. Dann erscheint die Universität Mannheim. Sehr praktisch mit dem Suchfeld. 3. Eingeben: Lüdtke Rohnstein. 4. Es erscheinen zehn Hinweise u. a. Dt. RAnz 1933 , S. 258/7. 5. DtRAnz 1938, S. 40/6. Diese Kurzhinweise sind elektronisch gelesene und ausgedruckte Texte aus dem Reichsanzeiger zu dem eingegebenen Suchbegriff. Um den ganzen Text, der zu diesen Auszügen gehört, lesen zu können folgt: 6. zurück zu Pkt. 2. (s. oben) 1. Links zur Digitalausgabe, Ausgabe nach Jahr anklicken; hier kannst Du jetzt den gesamten Text lesen; S.= Seite, die Zahl hinter dem Schrägstrich, vermute ich, ist die Spaltenangabe, weiß ich aber auch nicht genau. Ich grüße, Peter O.

Ich fand den Text sehr hilfreich und habe ihn mir ausgedruckt und neben den Bildschirm gehängt. Du brauchst das vermutlich gar nicht. Für Dich sind das gewiß Olle Kamellen. Auf diese Weise ist es mir gelungen die Anmeldung der Firma: Rhytmographie Gesellschaft mit beschränkter Haftung vom 30. November 1929 auf Seite 3 unter der Nr. 43259 zu finden. Abschrift Text: “Rhytmographie Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz: Berlin. Gegenstand des Unternehmens: Die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Anmeldungen auf dem Gebiete der Rhythmographie (!), d. h. dem Gebiet der Aufnahme und Wiedergabe von rhythmischen Bewegungsfolgen phonischer und optischer Art. Stammkapital 75 000 RM. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 16. September 1929 errichtet und am 14. November geändert. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt die Vertretung durch zwei Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Zum Geschäftsführer bestellt ist: 1. Ingenieur Karl Robert Blum, Berlin, 2. Kaufmann Karl Egon Martiny, Berlin, 3. Ingenieur Walter Hahnemann, Berlin Auffällig finde ich, das in der Eintragung im Handelsregister zwei verschiedene Schreibweisen nebeneinander bestehen. Im Scherl Adressbuch von 1931 von Berlin habe dann auf Seite 444 den Eintrag gefunden: Rhythmographie G.m.bH., Phono – u. Kinotechn. Ind. SW 68, Alte Jacobstr. 133. Die Angabe, wann der Redaktionsschluß für diese Ausgabe 1931 war, konnte ich in dem Adressbuch nicht finden. Ein ähnliches Adressbuch aus dem gleichen Jahr aus Karlsruhe gibt als Redaktionsschluß für die 1931 Ausgabe den 15. Oktober 1930 an. Man kann also davon ausgehen, dass die Firma Rhythmographie GmbH diese Räume in der Alten Jacobstraße 133 schon 1930 bezogen hatte. Einen weiteren Eintrag aus dem Handelsregister fand ich über die gleiche Seite im Netz. Der Eintrag ist vom 19. Juni 1930. Unter der Nummer 43259 ist der Text veröffentlicht: Rhythmographie Gesellschaft mit beschränkter Haftung Dem Erich Radsack in Berlin und dem Dr. Willi Matthias in Berlin Lichterfelde=Ost ist Prokura erteilt, daß jeder berechtigt ist, die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer zu vertreten. Karl Egon Martiny ist nicht mehr Geschäftsführer. Eine weitere Eintragung findet sich im Telefonbuch von Berlin in der Ausgabe 1931 auf Seite 157 (Branchen Telefonbuch) Rhythmographie G.m.b.H., SW 68 , Alte Jacobstr. 133. T. A 7 Dönh. 3272 Wann Konrad Paul Rohnstein nach Anfertigung seiner Doktorarbeit nach Berlin umgesiedelt ist, konnte ich nicht herausfinden. Ein erster Eintrag findet sich im Telefonbuch von 1927 (Vermutlicher Redaktionsschluss 15. Oktober 1926).

PDF Lüdtke RohnsteinBriefv23041934

Da er sich als Dr. rer. pol. ins Telefonbuch eintragen lässt, ist zu vermuten, das er diesen Titel also zu diesem Zeitpunkt bereits hatte. Im Netz habe ich Teile seiner Dissertation (Beiträge zur wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Filmindustrie, Universität Würzburg 1922) lesen können. Er beschäftigt sich dort keineswegs mit technischen Fragen der Filmherstellung. Der Eintrag lautet: Rohnstein, Paul. Dr. rer. pol. Falkenhagener Str. 7, Spandau, T 22 42.

Unter der Nr. 78867 ist am Freitag , d. 3. November 1933 im Handelsregister eingetragen: Lüdtke, Dr. Rohnstein & Co., Berlin, Offene Handelsgesellschaft seit 9. August 1933. Gesellschafter sind: Kaufmann Alfred Lüdtke, Produktionsleiter, Dr. rer. pol. Konrad P. Rohnstein und Ingenieur Erich Luschnath, sämtlich Berlin. Zur Vertretung sind nur je zwei gemeinschaftlich ermächtigt.

Aus den Adressbüchern kommen noch ein paar Erkenntnisse, die sozusagen nebenbei entstanden sind:

Die Wohnanschrift von: Alfred Lüdtke, Kaufmann, Cöpenick, Flemingstr. 16- 17 II. Stock. Max Bing, Regisseur, Charlottenburg, Dernburgstr. 45, (Mitarbeit an der Deutschen Fassung von »Im Westen nichts Neues«) Viktor Abel, Dramaturg, bei der UFA 1933 entlassen, weil er Jude war. Er leitete die Synchronarbeiten der deutschen Fassung von »Im Westen nichts Neues«.

Es gibt einige neue Erkenntnisse und viele neue Vermutungen. Immer wieder stelle ich fest: Da wären doch noch viele Fragen gewesen, die man hätte stellen können, die aber offensichtlich nicht gestellt wurden.

Bei Wikipedia gibt es das Geburtsdatum von Konrad Paul Rohnstein. Offensichtlich hat die Neugier nicht gereicht um bis 2022 herauszufinden, wann er gestorben ist. Im Netz gibt es eine Angabe von einer Barbara mit dem selben Nachnamen, die ebenfalls mal in Berlin Spandau gewohnt hat. Auch die wurde vermutlich nicht gefragt, ob sie vielleicht die Tochter von Konrad Paul Rohnstein (geb. 1900) ist . Ich hoffe nur, daß ich nicht zu viele Abschreibefehler gemacht habe. Aber die wirst Du dann ja sicher finden, so wie immer, J.

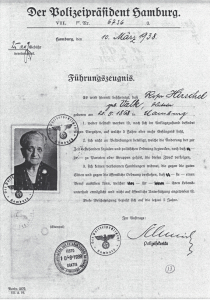

Abschrift eines Artikels aus der Hamburger Rundschau vom 5. Dezember 1991 Nr. 50, Seite 13 von Otto Meyer

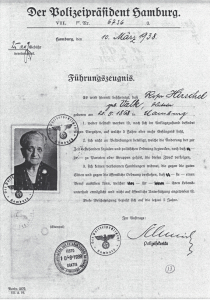

Auf der Suche nach Henschel

Die verdrängte Geschichte des jüdischen Kinounternehmers Henschel

Mit vielen Hamburger Kinos selbst ging auch deren Geschichte in den Trümmern des zerfallenden Nazi-Deutschlands unter. Eine Ausstellung im 3001 Kino in der Schanzenstraße erinnert nun an den ehemaligen jüdischen Kinobesitzer James Henschel. VON OTTO MEYER

Die Ausstellung zeigt brisante Fotos und Dokumente von 1905 bis 1938. Die Nazis und die von Ihnen begünstigten Kinobesitzer haben einen großen Anteil daran, daß keiner in der Stadt mehr weiß, wo beispielsweise das Lessingtheater stand, wie sein Erbauer 1912 hieß, wer das Waterloo Theater in der Dammtorstraße baute und wo es stand, wem das Passage Theater in der Mönckebergstraße gehörte.

Nur ganz wenige wissen, daß Hamburger Kinogeschichte in dieser Pionierzeit ohne deutsche Juden gar nicht möglich gewesen wäre. Henschel war einer von ihnen und einer der größten Kinobesitzer mit den schönsten und geräumigsten Kinos. Und James Henschel (Jeremias) war einer der ersten, der in Hamburg Kinos gemacht hat. Keine Kneipen, wie die von Eberhard Knopf, in denen gelegentlich die Leinwand runtergelassen wurde, um die Trinker ein wenig abzulenken.

„Feste“ Häuser, die ausschließlich der Vorführung von „lebenden Photographien“ dienten. Das „Helios Theater“ wurde im Dezember 1905 in Altona/Große Bergstraße Nr. 11-15 eröffnet. Ein Jahr später das „Belle Alliance“. Schulterblatt 115, mit 1.400 Sitzplätzen.

(Anmerkung 2022): Das wußte ich damals noch nicht. Es wurde nicht ein Jahr später, sondern bereits einen Monat später im Januar 1906 eröffnet.).

(2. Anmerkung von 2022): Ulrich Mott hat noch mehr neue Informationen: Das Belle Alliance Kino wurde am 28. April 1906 eröffnet. Im Staatsarchiv hat er diese Information gefunden: „Herr Henschel, Gr. Bergstr. 11 wohnhaft, zeigt dem Polizei-Amt an, daß er vom 28.4.06 ab in den Nachmittags- u. Abendstunden in dem Lokal Belle-Alliance, in welchem die erforderlichen Einrichtungen bereits getroffen sind, lebende Photographien vorzuführen beabsichtige.“ (Staatsarchiv 423-31_37 (Akten der Feuerwehr Altona).

Das führt zu folgenden Überlegungen: Da Henschels Pachtvertrag am 1. Januar 1906 begann, wurde der Ballsaal in den folgenden Monaten in einen Kinosaal umgebaut, bis das Kino am 28. April 1906 eröffnet werden konnte.Es wurde von 15.00 Uhr bis 1.00 nachts gespielt. Oft waren mehr als achttausend Besucher pro Tag im Kino. Der schlechteste Tag war der 3. Juli 1906: Die gesamte Tageskasse des Belle Alliance betrug 56 Mark – alle anderen Zuschauer hatten sich lieber den Brand der Michaeliskirche angesehen.

Henschel baute in Wandsbek das erste Filmtheater Welt, das ausschließlich für Kinozweecke bestimmt war. Für 550.000,00 Mark wurde in der Wandsbeker Chaussee das „Palast Theater“ errichtet.

(Anmerkung 2022): Auch das wußte ich damals nicht. Es wurde gar nicht in Wandsbek, sondern in der Hamburger Straße in Hamburg gebaut. Der Fehler geht auf einen Artikel von Hermann Lobbes in einer Ausgabe der Lichtbildbühne (LBB) von 1930 zurück. Da hat dann immer einer vom anderen abgeschrieben. Ich auch.

Einer der gewaltigsten Saalbauten jener Zeit mit einer Gesamttiefe von 86 Metern und einem lichten Durchmesser von 70 Metern. 1916 kaufte James Henschel das Passage Theater in der Mönckebergstraße und das Lessingtheater am Gänsemarkt 46/48. Eigentlich hätten es „Grammophonautomaten-Salons“ werden sollen. Aber bei einem Besuch von James und Friderike Henschel in Paris schlug Friderike vor, doch „Ciné“ zu machen. Die lange Schlange vor einem solchen hatte beide überzeugt.

Die UFA wurde 1918 gegründet.

(Anmerkung 2022): Auch diese Angabe stimmt nicht. Die UFA wurde 1917 auf Veranlassung der Reichsregierung gegründet, die 8 Millionen als Startkapital bereit stellte. Dr. Klaus Kreimeier weist in seinem Buch: »Die UFA Story« auf Seite 462 auf einen geheimem Kontrollvertrag hin: “Den Einfluß des Reiches sicherte ein geheimer Kontrollvertrag, der in einem Schreiben des Kriegsministeriums an den Reichskanzler vom 18.4.1918 erläutert wird. Darin werden die Aktionäre Frenkel und Wassermann ausdrücklich als »Strohmänner« aufgeführt, hinter deren Zeichnungen das Reichskapital von 7 Millionen Mark »verborgen« sei. Laut Kontrollvertrag hätten sich die Gründer verpflichtet, »gegen alle Maßnahmen zu stimmen, die den Regierungsvertretern, die zu Sitzungen eingeladen werden müssen, nicht recht sind«. Das hat 1987 Wolfgang Mühl-Benninghaus herausgefunden. (Dissertation 1987 Humboldt Universität Berlin (Ost)).

Es war Ludendoff, der 1917 die Gründung einer großen deutschen Filmgesellschaft gefordert hatte. Viele Generäle waren der Meinung, sie hätten den Ersten Weltkrieg mit einer besseren Propaganda gewinnen können. Die Ufa sollte alles machen: Filme produzieren, Kinos betreiben, Kinoausstattung verkaufen. In Hamburg trat sie an James Henschel heran: „Entweder Sie verkaufen uns ihre Kinos, oder wir bauen selber Kinos und machen Ihnen Konkurrenz“, berichtete der Enkel Rolf Arno Streit. Henschel verpachtete.

(Anmerkung 2022): Auch das wußte ich nicht besser. Es war alles viel komplizierter.

Die James Henschel GmbH wurde am 29.11.1919 eine Tochtergesellschaft der UFA. Fünf Theater: Das „Palast Theater“ und das „Zentral Theater“, das „Lessing Theater“, die „Harvestehuder Lichtspiele“, das „Passage Theater“ und das „Zentral Theater“ gingen an die UFA. Die Grundstücke Gänsemarkt 46/48, Hamburger Straße 5/7 und Wandsbeker Chaussee 162 waren noch bis 1938 im Eigentum der James Henschel GmbH und sind vermutlich bis heute im Eigentum der Erben von James Henschel.

(Anmerkung 2022): Auch das wußte ich 1991 nicht besser. Ursache ist vor allem der angebliche Datenschutz, der seit 1972 die Einsicht in die deutschen Grundbücher verhindert.

Auch wenn die Gestapo in Zusammenarbeit mit dem Oberfinanzpräsidenten Hamburgs das „inländische Vermögen“ von James Henschel enteignet hat. Beispielhaft ist auch die Geschiche der legendären „Schauburg Kinos“. Die Schwiegersöhne von James Henschel, Hermann Urich Sass und Hugo Streit, die bereits seit 1914 gemeinsam die Geschäfte der Firma Henschel führten, wurden per Vertrag mit der UFA als Geneneraldirektoren übernommen. Auch wenn die Gestapo in Zusammenarbeit mit dem Oberfinanzpräsidenten Hamburgs das „inländische Vermögen“ von James Henschel enteignet hat. Beispielhaft ist auch die Geschiche der legendären „Schauburg Kinos“. Die Schwiegersöhne von James Henschel, Hermann Urich Sass und Hugo Streit, die bereits seit 1914 gemeinsam die Geschäfte der Firma Henschel führten, wurden per Vertrag mit der UFA als Geneneraldirektoren übernommen.

(Anmerkung 2022): Auch das wußte ich 1991 nicht besser. Nicht nur Hermann Urich Sass und Hugo Streit wurden übernommen, sondern auch das gesamte Personal der Firma Henschel. Dafür hatte sich James Henschel stark gemacht, dass alle Mitarbeiter von den Neugründung, der „J.Henschel GmbH“ übernommen wurden.

1925 schieden sie aus dieser Tätigkeit aus und gründeten den „Henschel Film- & Theaterkonzern“. Innerhalb von vier Jahren (1926-1930) wurden acht neue Kinos gebaut (Schauburg Millerntor, Schauburg Barmbek, Schauburg Hammerbrock, Schauburg St. Georg, Schauburg Nord, Schauburg Wandsbek, Schauburg Hamm, Apollo Theater). Vier weitere Kinos: Schauburg Hauptbahnhof (später Barke), Schauburg Uhlenhorst, Burg Theater, Schauburg Altona (früher Helios Theater) wurden übernommen . Am 27. Januar 1933 starb der Henschel Schwiegersohn Hermann Urich Sass.

(Anmerkung2022): Das wußte ich schon besser. Hatte allerdings dem Sohn Horst Urich Sass versprochen, das ich den Selbstmord seines Vaters erst nach seinem und dem Tod seiner Fraui Ciedra Urich Sass bekannt machen würde. An dieses Versprechen habe ich mich gehalten.

1936 flüchteten seine Söhne Horst Urich Sass, Rolf Arno Streit und Carl Heinz Streit nach Südamerika. James Henschel flüchtete im August 1938 zusammen mit Ehefrau Friderike nach Holland und starb dort ein Jahr später. Friederike Henschel flüchtete in die USA und ging nach New York. Die Henschels wurden der Staatsangörigkeit für „verlustig“ erklärt und das „inländische Vermögen“ nach dem Tode James Henschels 1938 beschlagnahmt. Die neuen „Besitzer“ der Schauburgen waren die ehemaligen Angestellten von James Henschel: Paul Romahn und Gustav Schümann, beides NSDAP-Mitglieder.

(Anmerkung 2022): Sie waren nicht nur NSDAP Mitglieder, sondern auch „Mitglieder“ der SA. Das wußte ich 1991 noch nicht.

Im Sommer 1943 hatten sich Hitlers Kino Geschenke auch für die Beschenkten erledigt. Von 12 ehemaligen Schauburgen entkam nur eines dem Bombenhagel der Alliierten. Den Schlager „Kinder laßt die Frau durch, sie will noch in die Schauburg . . . „ gibt es nur noch auf alten Schellackplatten. Die Geschichtswerkstatt in Barmbek hat sie wiedergefunden. Der Fotograf Reinhold Sögtrop, der die Henschelausstellung mit organisiert hat, hofft mit dieser Ausstellung auch noch weiter Zeitzeugen zu finden, die vielleicht noch Bilder aus der Frühzeit der Schauburgen und der Henschel Kinos haben.

Otto Meyer*

(*Manchmal muß man auch die anderen Vornamen benutzen, die einem die Eltern gegeben haben, weil man sonst keine Gelder von der Filmförderung bekommt).

PDF Stopersteine auf der Reeperbahn

Apropos Heinrich Zimmermann

PDF Apropos Louis Hagen Carl Robert Blum

Regierungsrat Heinrich Zimmermann war Mitglied der SPD. In dem Widerspruchsverfahren um die Aufhebung des Verbotes des Filmes: “Im Westen nichts Neues“ war er der Vorsitzende der Kammer in der die Aufhebung des Verbotes durch die Filmprüfstelle erneut verhandelt wurde. Antragsteller war die Deutsche Universal AG. Die Sitzung fand am Montag, d. 8. Juni 1930 statt. Beisitzer waren: Dr. Kahlenberg (UFA), Wagner, Zoemspiel, Zäh (Studienrat). Nach der Machtübergabe an die Nazis trat Heinrich Zimmermann aus der SPD aus. Offenbar war er ein williges Werkzeug der neuen Machthaber, weswegen aus ihrer Sicht keine Notwendigkeit bestand, das Amt des Regierungsrates bei der Filmprüfstelle Berlin anderweitig zu besetzen. Ein Geburtsdatum von Heinrich Zimmermann ist nicht einmal Wikipedia bekannt. Dort vermerkt ist nur die Vermutung, das Heinrich Zimmermann vor 1920 geboren sein muß. Er starb vor einer möglichen Entnazifizierung 1948.

Apropos Louis Hagen

Louis Hagen war Geschäftsführer der Firma: »Blum & Co«, an der auch der Erfinder und Direktor Carl Robert Blum beteiligt war. Der Eintrag im Scherl Adressbuch von 1931 von Berlin lautet: Gegruendet 1929, Sitz Berlin. Geschäftsfuehrer: Louis Hagen und Carl Robert Blum, Dr. Willi Matthias, Kapital 20.000, RM in Berlin W 8, Charlottenstr. 58 II .

Apropos Carl Robert Blum

Carl Robert Blum aus Berlin Schoeneberg, spaeter Berlin Marienfelde, hat eine Reihe von Erfindungen beim Deutschen Patentamt angemeldet. Elf davon habe ich in der Datei des Deutschen Patentamtes gefunden. Patentschriften sind nicht einfach zu lesen. Eine Zuordnung zu den Maschinen, die zur Herstellung von deutschen Synchronfassungen notwendig waren, war mir daher nicht möglich. Leider sind Fachleute aus der fraglichen Zeit verstorben und wurden vermutlich auch nicht befragt.

Ein längerer Bericht über die Technik, die bei der Firma »Rhythmographie GmbH« angewendet wurden, ist in einem Artikel des Kinematograph vom Juli 1930 zu finden (Nr. 160 und Nr. 166, erschien 6 x in der Woche). In der Kinotechnischen Beilage (Nr. 28 und Nr. 29) dieser Zeitung berichtet der Autor Erich Palme wie und mit welchen Maschinen eine deutsche Fassung eines fremdsprachigen Filmes 1929 hergestellt wurde.

pdf Carl Robert Blum Abschrift Patent

Abschrift aus der Kinotechnischen Rundschau Nr. 28 (Beilage zum Kinematograph Nr. 160 vom 12. Juli 1930) (I)

PDF Abschrift Rhytmographie Verfahren (I)

Das Rhytmographie-Verfahren Von Erich Palme.

Der Versuch fremdsprachigen Tonfilmen einen deutschen Dialog nachzusynchronisieren, ist im letzten Jahre schon von verschiedenen Seiten gemacht worden, ohne daß das Resultat endgültig befriedigt hätte. Wenn diesen Versuchen auch der allgemeine Erfolg versagt blieb, so sind sie doch immerhin als Schrittmacherarbeit auf dem Weg zur Internationalisierung des Tonfilmes beachtenswert. Zumindest haben sie anderen, die sich mit dem gleichen Problem beschäftigen, wertvolle Anregungen gegeben.

Der ganze Vorgang gliedert sich in drei Arbeitsgruppen: 1. Die Herstellung des deutschen Dialog-Manuskriptes, 2. die Herstellung des sogenannten Rhytmobandes und 3. die Aufnahme des deutschen Sprechtextes auf den Schallträger (Lichtton und Schallplatte).

Über die Abfassung der deutschen Sprechtexte, die selbstverständlich sinngemäß mit dem Urtext der fremden Sprache übereinstimmen und Silbe für Silbe den Lippenbewegungen der Darsteller auf der Leinwand entsprechen müssen, Einzelheiten bekannt zu geben erübrigt sich. Die Arbeit wird nach einem besonderen System vorgenommen, das mit ausschlaggebend für das restlose Gelingen der Synchronisation ist.

Die erste Arbeit der Techniker besteht in der Herstellung des Textbandes. Sie wird auf einem besonders konstruierten Meßtisch, dem „Rhytmoskop“ vorgenommen, der im großen und ganzen den üblichen Filmmeßtischen gleicht.

Von einer rechts befindlichen Abwickeltrommel läuft das Filmband über eine Mattscheibe, die von unten her erleuchtet ist und die in der Mitte einen schwarzen senkrechten Strich trägt. Dieser Strich ist der sogenannte „Startstrich“.

Mittels einer Handkurbel und Zahnrades wird der Bildstreifen nunmehr in beliebiger Geschwindigkeit über die Mattscheibe geführt, während gleichzeitig ein zweites Zahnrad oberhalb des Bildbandtransportes das (vorläufig unbeschriebene) Textband, ein normales, perforiertes Filmband, dessen Emulsion entwickelt aber nicht ausfixiert ist, so daß sich eine milchig weiße Schicht ergibt, vorwärtsbewegt, und zwar ebenfalls von rechts nach links.

Die beiden Filmtransporttrommeln sind so gekuppelt, daß das milchige Textband achtmal lagsamer als das Bildband über die Mattscheibe läuft. Der Grund für diesen verlangsamten Ablauf findet später seine Erklärung.

Mit Bleistift wird nun der deutsche Sprechtext an Hand des vorliegenden deutschen Manuskriptes, das mit bestimmten Zeichen für Beginn und Ende des jeweiligen Wortes entsprechend den Lippenbewegungen der Schauspieler versehen ist, auf das Textband aufgeschrieben.

Der Startstrich über den Bild- und Textband kontinuierlich hinweglaufen, dient hier gleichzeitig als Richtmarke. An der Stelle, wo der Sprecher im Film den Mund zu Beginn eines Wortes öffnet, wird oberhalb auf dem Textband der erste Buchstabe des zu sprechenden deutschen Wortes eingetragen, dann werden beide Filmstreifen gleichzeitig weitertransportiert, bis die Stelle, wo der Sprecher die Mundstellung verändert (beim Aussprechen eines anderen Buchstabens), genau auf den Richtstrich stößt, und hier wird dann oberhalb auf dem Textband der nächste entsprechende Buchstabe eingetragen.

So entsteht nach und nach in ganz genauer Übereinstimmung mit den Mundbewegungen des fremden Sprechers der deutsche Dialog auf einem Sprechband – „Rhytmoband“ genannt, oder Akt für Akt des Films ein „lebendes Textbuch“ von dem sämtliche deutschen Texte leicht ablesbar sind. Es spielt hierbei keine Rolle, ob ein oder mehrere Sprecher oder Sprecherinnen in einer Szene mitwirken, ob es sich um Sprache oder Gesang, Schreie oder Lachen oder Weinen handelt.

Die Arbeitsmethode ist so gewissenhaft, daß sogar beim Lachen der deutsche Sprecher nicht eine Silbe „ha“ zu viel oder zu wenig lachen wird, als der fremdländische Darsteller es seinerzeit bei der Originalaufnahme getan hat.

Da nun immerhin die Möglichkeit besteht, daß bei der Abfassung des deutschen Sprechtextes, die ebenfalls halbmechanisch vorgenommen wird, hinsichtlich der Mundstellung des Originalsprechers und dem dafür eingesetzten deutschen Wort Irrtümer vorkommen können, vielleicht auch die zeitliche Länge beispielsweise eines Vokals nicht genau getroffen worden ist, erfolgt eine sogenannte Korrigierprobe des „Rhytmobandes“.

In einem „Ableseraum“ wird der Bildstreifen und das „Rhytmoband“ synchron vorgeführt. Die Vorführung geschieht mittels eines üblichen Projektors mit 24 Bilder pro Sekunde. Auf der Achse des Projektors sitzt ein Schrittgeber, der mit einem Schrittmotor gekuppelt ist, der weiterhin das „Rhytmonom“ so antreibt, daß in demselben der Textstreifen („Rhytmoband“) mit einer Übersetzung von 1 : 8 abläuft, d. h. während im Projektor 24 Bilder pro Sekunde durchlaufen, bewegt sich das „Rhytmoband“ im „Rhytmonom“ um 3 Bilder am Richtstrich, der auch hier gleichzeitig Startmarke ist, vorbei.

Das „Rhytmonom“ besteht aus einem schalldichten rechteckigen Kasten, in welchem der Transportmechanismus, sowie die Ab- und Aufwickelvorrichtung des Textbandes und eine Lichtquelle untergebracht sind. An der Stirnseite trägt dieser Kasten eine rechteckige Öffnung in horizontaler Richtung, die die Breite eines normalen Filmstreifens und eine Länge von etwa 30 Zentimeter besitzt.

Diese Öffnung ist durch eine Mattscheibe abgeschlossen, auf der sich ungefähr 10 Zentimer von links der Start- oder Richtstrich befindet. Vor dieser Mattscheibe läuft nun das „Rhytmoband“ in der oben angegebenen Geschwindigkeit von 3 Filmbildern pro Sekunde vorbei, also in einem langsamen Tempo, welches jedoch dem Ablauf des Bildstreifen im Projektor entspricht.

Beide Filmstreifen, Bildband und Textband, werden auf Startzeichen eingestellt. Während auf der Leinwand in normaler Weise das Filmbild mit den fremden Darstellern erscheint, läuft gleichzeitig synchron im Übersetzungverhältnis von 1 : 8 der Textstreifen.

Hierbei muß sich nun ergeben, daß, wenn der Darsteller im Bild den Mund zum Sprechen öffnet, der erste Buchstabe des deutschen Wortes am Richtstrich angelangt ist.

Hat der Darstelller auf der Leinwand seinen Satz beendet, was ja aus den Lippenbewegungen und Mundstellungen ersichtlich ist, muß auch gleichzeitig der deutsche Satz am Richtstrich des „Rhytmonoms“ vorbeigezogen sein.

Die verlangsamte, in Wirklichkeit jedoch genau der Geschwindigkeit der Filmvorführung entsprechende Vorführung des Textbandes, hat den Zweck, dem deutschen Sprecher, der nun den deutschen Text vom „Rhytmoband“ abzulesen und zu sprechen hat, genügend Zeit zur Vor-bereitung auf die kommenden Worte zu geben, deshalb auch die Länge der von hinten her erleuchteten Mattscheibe, die dem Sprecher gestattet, den kommenden Text, bzw. den Schluß seines Satzes schon rechtzeitig zu erkennen.

So wie die einzelnen deutschen Buchstaben unter dem Richtstrich vorbeiziehen, muß er sie aussprechen. Auf die Technik dieses Ablesens und Sprechens des deutschen Textes vom „Rhytmonom“ werde ich später noch zurückkommen.

Im „Ableseraum“ wird nun also nach oben beschriebenem Vorgang die Synchronität des deutschen Textes mit dem Bild kontrolliert und werden evtl. Fehler in der Übersetzung oder dem Zeitmaß festgestellt. Diese Arbeit ist die wichtigste an dem ganzen Verfahren. (Schluß folgt.)

Viktor Abel taucht im Scherl Adressbuch von 1929/1930 mit der Berufsangabe Filmdramaturg und einer Anschrift in der Riehlstr. 11- in Berlin-Charlottenburg auf. 1931, ein Jahr später, ist Viktor Abel mit gleicher Berufsbezeichnung in Berlin-Zehlendorf, in der Lindenallee 4 im Scherl Adressbuch abgedruckt. 1930 gibt es in Berlin zehn Strassen mit dem selben Namen. Die Lindenallee in Zehlendorf wurde mehrfach umbenannt, heute (2022) hat sie den Namen Lindenthaler Allee. Das Geburts- und das Todesdatum von Viktor Abel habe ich wiederum mit der Hilfe einer Suchmaschine auf einer Internetseite gefunden. Geboren ist er am 2. Dezember 1892 in Kiev, das 1892 zum Russischen Kaiserreich gehörte. Viktor Abel war nach der Nazidefinition Jude. Am 21.10.1941 wurde Viktor Abel nach Lodz deportiert und dort ermordet. (Transport B, Nr. 405 -21. 10. 1941, -> Łódź).

Auf der Gedenkseite gibt es Bilder von Viktor Abel und einige Dokumente. Auf dem Umschlag des Buches von ihm: “Wie schreibt man einen Film?“ (Anleitung zur Herstellung vom Filmmanuskripten von VIKTOR ABEL ehemal. Chef-Dramaturg der «Ufa»). In den mir bekannten UFA Büchern habe ich in den Namen Viktor Abel in den Namensregistern nicht finden können. Aus dem UFA Buch „Das UFA Buch“ (erschienen bei 2001. 2. Auflage vom Juli 1994) habe ich erfahren, das Viktor Abel (Schreibweise »Victor Abel«) weitere Drehbücher geschrieben hat:

1928 »Vom Täter fehlt jede Spur«. Regie: Constantin J. David, Buch: Victor Abel, Alfred Zeisler. Uraufführung am 3. 8. 1928 in Berlin. Dort (im Ufa Buch) wird der Inhalt des Filmes so beschrieben: “Für die Kriminalbeamten ist der Mord nachts im Maschinenraum des Jahrmarktes ein einziges Rätsel. Der Tote hatte zu Lebzeiten wenig Umgang, sein Kompagnon war Phlegmatiker mit unangenehmen Eigenschaften. Es gab Streit. Liegt hier ein Motiv? Oder bei Hofer, dem heimlich Verlobten seiner Nichte? Der meinte, den Hinauswurf würde der jetzt Tote noch bereuen. Entwirrt sich der Knoten?“

1928 /29 »Die Flucht vor der Liebe«. Regie: Hans Behrendt. Buch: Victor Abel. Uraufführung am 16.09.1929 in Berlin. “Der junge Diplomat Mario verirrt sich auf einem Rummelplatz und verliebt sich in Marga, die Tochter eines Schaustellers. Natürlich kann das nicht gutgehen, denn Marios Vater hat mit seinem Sohn andere Pläne. Edelmütig verzichtet Marga, um der Karriere des Geliebten nicht zu schaden.“

1929 »Die Schmugglerbraut von Mallorca« Regie: Hans Behrendt. Buch: Victor Abel, Rudolf Katscher.“ Uraufführung am 31.07.1929 in Berlin.“Die Fischer Pedro und Andrea machen Rosita den Hof. Der dritte Interessent ist der reiche Tolomeo, Chef einer Schmugglerbande. Bei solch einer Konstellation sind Schurkenstreiche und Verbrecherjagden der Polizei vorprogrammiert. Andrea zahlt dabei mit dem Leben, während Pedro und Rosita als glückliches Paar in die Heimat zurückkehren.“

Ich hab extra noch mal in die Besetzungsliste bei Filmportal.de gesehen. Andrea ist mit einer männlichen Person besetzt. Nicht das da irgend jemand auf falsche Gedanken kommt, wie es heute modern ist. Clifford McLaglen heisst der Schauspieler, der den Andrea spielt. Auf Filmportal sind weitere sieben Filme genannt, zu denen Victor Abel die Drehbücher geschrieben hat.

Bei vier Filmen war Harry Piel Regisseur, weitere vier Filme hatten Alfred Zeisler als Regisseur. Ein Film entstand unter der Regie von Fred Sauer. Viktor Abel war offensichtlich ein begehrter, sprich, erfolgreicher Drehbuchautor. In welchen Jahren er als Chef Dramaturg für die UFA gearbeitet hatte, bleibt noch herauszufinden. Auch die vermuteten Arsierungsvorgänge der Firma: „Rhythmographie GmbH“ sind, wie heute immer gerne formuliert wird: Im Dunkel.

1929»Der Bund der Drei«. Regie: Hans Behrendt. Buch: Victor Abel, Bobby E. Lüthge. Uraufführung am 12.12.1929 in Berlin.“Inez sucht den Mörder ihrer Mutter. Als sie sich in Henr(y)i, den Sohn des vermeintlichen Mörders, einen Minenbesitzer, verliebt, gerät sie in seelische Konflikte. Schließlich wird der Minenbesitzer Ziel eines Mordanschlages , den er aber glücklich überlebt. Am Ende löst der Inhalt einer Kassette alle Rätsel. Inez und Henri werden ein Paar.“

Ich habe die Filmproduktionen der UFA bis 1934 durchgesehen, aber keine weiteren Drehbücher von Victor (Viktor) Abel gefunden, nach denen bei der UFA ein Film gedreht wurde.Das Landesarchiv Berlin verfügt über Fotos des Erfinders Carl Robert Blum. Das Deutsche Patentamt hat die Patentschriften von Carl Robert Blum ins Netz gestellt. Die Nachbearbeitung der Original Patentschriften aus der »Dunklen Vergangenheit« wurden mit schwarzen Punkten versehen. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik.

Apropos:

Da gibt es noch ein kleines Abfallprodukt zu meinen Recherchen zur Nationalitätenfrage im Zusammenhang mit genanntem Film. Bei der Untersuchung stellte ich immer wieder fest, daß eine Herstellung dieses Filmes ohne die Beteiligung von Deutschen gar nicht möglich gewesen wäre.

Der Mann, der die Romanvorlage -heute würde man Bestseller schreiben- geschrieben hatte, kam aus Osnabrück. Der Vater des Mannes, der den Film produziert hat, kam aus Laupheim. Wir hätten jetzt endlich Gelegenheit, darauf ein wenig stolz zu sein, wäre da nicht jenes Zitat aus Buchers Enzyklopädie des Films: “In Deutschland gelang es den Nationalsozialisten mittels inszenierter Demonstrationen vor den Kinos in denen der Film gezeigt wurde, sein Verbot zu erreichen“. (Buchers Enzyklopädie des Films, Bucher Verlag 1977, Seite 26)

Das Landesarchiv Berlin verfügt über Fotos des Erfinders Carl Robert Blum:

Das Deutsche Patentamt hat die Patentschriften von Carl Robert Blum ins Netz gestellt. Die Nachbearbeitung der Original Patentschriften aus der „Dunklen Vergangenheit“ wurden mit schwarzen Punkten versehen. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik.

pdf-Briefe-an-Wiebeke-XII-Das-Haus-ohne-Maenner

Briefe an Wiebeke (XII) Ossi Oswalda im Haus ohne Männer

Hallo Wiebeke,

wie ich auf diesen Film komme? Das ist ganz einfach: Durch den Kontakt mit Mark Lissauer aus Australien! Du erinnerst Dich an den kleinen Jungen auf dem Balkon im vierten Stock? In der Grindelalllee 116 ?

Das ist Mark Lissauer. Damals mit Vornamen Hermann. Unten war das Kino von seiner Oma. Keine richtige Oma. Für eine Oma viel zu jung. Ihre Tochter Fanny, die neben Hermann auf dem Balkon steht, ist 11 Jahre alt und Hermann ist gerade acht Jahre alt geworden.

Anhand der Plakate, die in dem Schaukasten des Kinos hängen und einem Plakat von diesem Film: “Das Haus ohne Männer“ habe ich herausgefunden, wann das Foto entstanden ist: Im Sommer 1931. Wer es gemacht hat, wußte Mark nicht mehr. Ist ja auch schon ne Weile her. Im Thalia Kino konnten schon Tonfilme gezeigt werden, aber dies war noch ein Stummfilm. Übrigens einer, zu dem ein berühmter Komponist eine Musik komponiert hatte: Paul Dessau.

Oder ist der gar nicht so berühmt? Jedenfalls hat er mal bei mir gegenüber gewohnt. Da wo er gewohnt hatte, ist jetzt eine Tiefgarage und oben drauf eine Liegewiese, die man aus bestimmten Gründen besser nicht benutzt. Hunde können offensichtlich nicht lesen, das Ihnen der Zutritt zur Wiese verwehrt wird. Aber das gehört nicht hierher.

Die Hauptrolle hatte die damals (offensichtlich sehr berühmte) Schauspielerin Ossi Oswalda, die eigentlich Oswalda Amalie Anna Stäglich hieß. Sie war in vielen Lubitsch Filmen zu sehen. Es geht die Legende, sein Drehbuchautor Hanns Kräly, der mit Lubitsch zusammen nach Hollywood gegangen ist, habe die Schauspielerin entdeckt.

Ob es eine Kopie dieses Filmes gibt, weiss ich nicht. Leider fehlt bei Filmportal.de eine Inhaltsangabe. Und im Netz habe ich auch nichts gefunden. Eine Freudin, die ich von der dffb her kenne, hat mir das Filmheft auf den Scanner gelegt, das damals zu diesem Film erschienen ist. Die Inhaltsangabe ist so lang wie ein Roman. So kommt es mir jedenfalls vor. Wer hat so lange Texte vor dem Kinobesuch gelesen?

Aber wie wir uns schon denken können: Es ist ein Liebesfilm. Natürlich einer mit Hindernissen. Im Haus ohne Männer haben sich vier emanzipierte Frauen gefunden, denen das Haus gehört und die dort zusammen wohnen. Das Wort „emanzipiert“ stand 1928 noch im Fremdwörterbuch. Nur damit keine Rückfragen von Dir kommen: Da steht es immer noch: In der Ausgabe von 2001 der Firma Duden auf Seite 263.

Männern wird der Zutritt verwehrt: Eva, Elisa,Tamara und Marianne sind berufstätig und sorgen für sich selbst.

Eva wird von Ossi Oswalda gespielt. Sie ist selbständig und gut situiert.

Dann gibt es noch Friedel. Friedel hat völlig andere Ansichten vom Leben. Sie ist glücklich verliebt und mit Lothar verlobt. Doch dann gerät sie in Not. Sie wird verdächtigt 500 Mark (RM) unterschlagen zu haben.

Und dann kommt es zu allen möglichen Verwicklungen. Am Ende sind aber alle wieder glücklich und zufrieden. Der letzte Satz im Programmheft zeigt es: Es ist beabsichtigt „Das Haus ohne Männer“ anderweitig zu vermieten“.

Zur Biografie von Ossi Oswsalda schreibt Filmportal.de an anderer Stelle:

“Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 emigrierte Oswalda mit ihrem jüdischen Ehemann Julius Aubenberg in die Tschechoslowakei und lebte in Prag“

Das ermuntert mich natürlich dazu, mal weiter zu suchen und ich denke bei mir, schon wieder so eine Geschichte aus Deutschland: Irgendwo kratzt man und was kommt hervor? Genau. Das, was man schon vermutet hatte.

Aus dem: „Illustrierter Film Kurier“: (Nummer 1003) mühevoll abgeschrieben. Hat sich was – mit markieren und einfügen (!!):

Das Haus ohne Männer:

Manuskript: Kurt J. Braun, Regie: Rolf Randolf, Photographie: Alfred Hansen, Titel: Max Ehrlich, Bauten: Heinrich Richter, Personen: Eva = Ossi Oswalda, Friedel = Iwa Wanja, Elisa = Ida Renard, Tamara = Valeria Blanka, Marianne = Jbolya Szekely, Ralf = Livio Pavanelli, Lothar = Hans Brausewetter, Der Nachtwächter = Fitz Kampers, Der Direktor = J. v. Szöreghy, Der Tanzmeister = Bruno Arno, Die Köchin = Trude Lehmann. Zeit und Ort der Handlung: Der Film spielt heute und morgen in einer Großstadt und ihrer Umgebung. Produktion: Olympia Film G.m.b.H., Berlin. Verleih: „DERUSSA“ . Deutsch-Russsische Film-Allianz A. G., Berlin SW 348, Friedrichstr. 8.

Leipzig*Hamburg*Frankfurt a. M.*Düsseldorf*Königsberg i. Pr.

Inhalt:

“Wenn eine Frau von der Liebe enttäuscht ist, so wird sie zur Männerfeindin – bis zu nächsten Liebe. Da haben sich vier moderne Mädels ein Haus eingerichtet, das kein Mann betreten darf. Tagsüber sind alle vier beruflich so sehr in Anspruch genommen, daß sie froh sind, die Abende ganz unter sich zu verbringen.

Hauptbedingung: nur möglichst wenig mit den Männern zusammenkommen, mit denen man schon im Laufe des Tages genug Ärger hat! – Die Führerin dieser Vier ist Eva, gutsituiert, hübsch und überaus selbstständig. In derselben Stadt lebt ein junges Mädel, Friedel, die ganz andere Ansichten vom Leben hat, denn sie ist glücklich verliebt und verlobt. Diese Friedel gerät eines Tages in den Verdacht, fünfhundert Mark unterschlagen zu haben.

In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Lothar, ihren Verlobten, in der Hoffnung, daß er ihr helfen werde. Aber als sie ihn aufsucht, erwartet sie der zweite Schlag. Sie überrascht Lothar mit einer fremden Dame, ihn, von dessen Treue sie bis dahin fest überzeugt war. Friedel flüchtet, ohne daß Lothar sie über das Mißverständnis aufklären und ihr sagen kann, daß er mit jener Dame eben Friedels Angelegenheit in Ordnung bringen wollte.

Sie flüchtet in das „Haus ohne Männer“, in das man sie schon so oft eingeladen hat. Dort nimmt man sie auf, beruhigt sie, verwöhnt sie. –

Lothar versucht vergeblich, mit Friedel in Verbindung zu treten, um ihr zu sagen, daß er selbst schließlich bei seiner Bank fünfhundert Mark unterschlagen hat, um Friedels Fehlbetrag zu ersetzen und sie vor polizeilichen Recherchen zu schützen. Er selbst hofft, das Geld bis zur nächsten Revision längst von seinem Gehalt ersetzen zu können.

Aber er kann Friedel nicht sprechen, sie wird von ihren neuen Freundinnen vor dem „Treulosen“ bewahrt. – Da sie darunter mindestens ebenso leidet wie Lothar, entschließt sich Eva als die Chefin des Hauses eines Tages, diesen ominösen Lothar aufzusuchen und ihm beizubringen, daß er seine Nachstellungen aufzugeben habe. Das geschieht – nur passiert Eva ein kleiner Irrtum. Sie verwechselt Lothar, den sie nicht kennt, mit seinem besten Freund Ralf – und sie ist überrascht, einen charmanten Mann kennen zu lernen, der ganz anders ist, als sie erwartete. –

Das Unvermeidliche kommt. Es bleibt nicht bei dem ersten Zusammentreffen- sie sehen sich öfters – und plötzlich entdeckt Eva mit Schrecken, daß sie sich in den vermeintlichen Bräutigam ihrer kleinen Freundin verliebt hat. –

Inzwischen hat Lothar übrigens die Zeit nicht ungenützt verstreichen lassen. Er hat eines Nachts seine Friedel in dem Haus ohne Männer aufgesucht, ist unter allerlei Abenteuern zu ihr vorgedrungen, und sie haben sich wieder versöhnt. Davon hat Eva keine Ahnung. Sie sieht nur, daß dieser Flirt mit dem vermeintlichen Lothar nicht weitergehen darf. Sie will es ihm klarmachen. Statt einer Antwort lockt dieser entsetzliche Mensch sie auf ein Motorboot und entführt sie für zwei Tage. –

Inzwischen droht Friedels neues Glück wieder in Trümmer zu gehen: die Kassenrevision bei Lothars Bank findet unerwartet früh statt. Die Freundinnen aus dem „Haus ohne Männer“ springen ein. Alle legen zusammen, der Fehlbetrag wird gedeckt, alles wäre in Ordnung, wenn – wenn Eva noch da wäre.

Aber die ist für zwei Tage verschwunden. Sie sitzt ganz allein auf einem Motorboot mit Ralf und wehrt sich energisch gegen den Gedanken, daß sie diesen Mann liebt. Aber schließlich – die Einsamkeit- und er ist so nett und sie ist doch auch nur eine Frau. Also als die zwei Tage vorbei sind, kommt Eva zurück und erklärt ihrer kleinen Freundin Friedel kategorisch, daß es zwar skandalös sei, aber sie liebe den Mann und könne ohne ihn nicht mehr leben!

Zu ihrem Erstaunen ist Friedel gar nicht unglücklich – im Gegenteil: Sie präsentiert ihren richtigen Lothar – und reichlich spät kommt Ralf dazu, sich seiner Eva endlich vorzustellen und den kleinen Irrtum aufzuklären. –

Es ist beabsichtigt, das „Haus ohne Männer“ anderweitig zu vermieten.“

(aus dem Film Kurier, geschrieben von Herman Weist, Berlin Charlottenburg)

Filmportal.de zählt 54 Filme zwischen 1916 und 1943, in denen Ossi Oswalda mitgespielt hat. Einige davon, die unter der Regie von Ernst Lubitsch entstanden sind, werden auch heute noch hin und wieder gezeigt. Ob es von dem Film “Haus ohne Männer“ noch eine Kopie gibt, ist unklar. Und ob sich eine Suche nach diesem Film wirklich lohnt, weiss man erst, wenn die Suche erfolgreich war.

Biografie aus Filmportal.de:

“Ossi Oswalda (bürgerlich: Oswalda Amalie Anna Stäglich) wurde am 2. Februar 1898 in Niederschönhausen geboren. Als sie vier Jahre alt war, starb der Vater, sodass sie fortan bei ihrer taubstummen Mutter aufwuchs. Bereits als Kind erhielt Oswalda Tanzunterricht und ging schließlich nach Berlin, wo sie als Chortänzerin bei einem Theater arbeitete.

Dort erregte sie 1916 die Aufmerksamkeit des Schauspielers und Drehbuchautors Hanns Kräly, der sie zum Film brachte: Auf seine Empfehlung hin gab sein Freund und Weggefährte Ernst Lubitsch ihr eine Rolle als Lehrmädchen in „Schuhpalast Pinkus“ (1916), zu dem Kräly das Drehbuch mitgeschrieben hatte und in dem er selbst eine zentrale Rolle spielte. Im Jahr darauf bekam Oswalda ihre erste Hauptroller in Lubitschs „Wenn vier dasselbe tun“, der ein Publikumserfolg war.

In den nächsten Jahren avanciert Ossi Oswalda zum Star von Lubitschs frühen Komödien. Sie spielte die Herzogin in „Prinz Sami“ (1917), die Tanzmaus in „Das Mädel vom Ballett“ (1918) und die Diva in „Meine Frau, die Filmschauspielerin“ (1919). Zuweilen trug sie in Lubitschs ganz auf sie zugeschnittenen Filmen nicht einmal einen Rollennamen, sondern hieß schlichtweg „Ossi“, etwa in „Ossi’s Tagebuch“ (1917), „Ich möchte kein Mann sein“ (1918) und in dem Klassiker „Die Austernprinzessin“ (1919). Bis 1920 drehten die beiden insgesamt 13 gemeinsame Filme (oft nach Drehbüchern von Kräly, der auch zum Ensemble gehörte).

Die letzte Zusammenarbeit war der Film-Sketch „Die Wohnungsnot“ (1920), der heute als verschollen gilt. Nur vereinzelt arbeitete Oswalda während der Lubitsch-Jahre mit anderen Regisseuren, so etwa mit Adolf Gärtner bei dem Stuart-Webbs-Krimi „Der Hilferuf“ (1916) und mit Georg Jacobi bei dem Melodram „Das Schwabemädle“ (1918).