Hallo Eugen, hier nur ein Zeitungsausschnitt, den ich heute im Netz gefunden hab. Du wirst nicht glauben in welcher Zeitung.

PDF Tucholsky Die hochtrabenden Fremdwörter

(Zeichen 8.046) Kurt Tucholsky DIE HOCHTRABENDEN FREMDWÖRTER

In der Redaktionspost lag neulich ein Brief. «Liebe Weltbühne! Wenn ich diese Zeilen an dich richte, so bitte ich in Betracht zu ziehen, daß ich nicht ein Zehntel so viel Bildung besitze wie deine Mitarbeiter. Ich gehöre vielleicht zu den primitivsten Anfängern deiner Zeitschrift und bin achtzehn Jahre alt. Dieses schreibe ich dir aber nur, damit du dich über meine folgenden Zeilen nicht allzu lustig machst.

Aus deinen Aufsätzen habe ich ersehen, daß du trotz aller Erhabenheit über die politischen Parteien doch mit den Linksradikalen am meisten sympathisierst.

Schreibst du auch für einen Proleten, der sich in einem Blatt orientieren will, daß er objektiv urteilt? Für den aber ist es, was für den Fuchs die Weintrauben. Also: much to high.

Ich selbst bin auch nur ein Autodidakt und muß öfter das Lexikon zur Hand nehmen, wenn ich die Artikel verfolge. Wenn du darauf Wert legst, die Sympathie und das Interesse der revolutionären Jugend und der einfachen Arbeiterschaft zu erwerben, so sei gelegentlich sparsamer mit deinen hochtrabenden Fremdwörtern und deinen manchesmal unverdaulichen philosophischen Betrachtungen.

Hochachtungsvoll Erna G.»

Hm. Hör mal zu – die Sache ist so:

Etwa die gute Hälfte aller Fremdwörter kann man vermeiden; man solls auch tun – und daß du keine «Puristin» bist, keine Sprachreinigerin, keine von denen, die so lange an der Sprache herumreinigen, bis keine Flecke mehr, sondern bloß noch Löcher da sind, das weiß ich schon. Ich weiß auch, daß es wirklich so etwas wie «hochtrabende» Fremdwörter gibt; wenn einer in Deutschland «phänomenologisches Problem» schreibt, dann hat er es ganz gern, wenn das nicht alle verstehn. So wie sich ja auch manche Schriftsteller mit der katholischen Kirche einlassen, nur damit man bewundre, welch feinen Geistes sie seien . . . Soweit hast du ganz recht. Aber nun sieh auch einmal die andre Seite.

Es gibt heute in Deutschland einen Snobismus der schwieligen Faust, das Fremdwort «Snobismus» wollen wir gleich heraus haben. Es gibt da also Leute, die, aus Unfähigkeit, aus Faulheit, aus Wichtigtuerei, sich plötzlich, weil sie glauben, da sei etwas zu holen, den Arbeitern zugesellen, Leute, die selber niemals mit ihrer Hände Arbeit Geld verdient haben, verkrachte Intellektuelle, entlaufene Volksschullehrer, Leute, die haltlos zwischen dem Proletariat der Arme und dem des Kopfes, zwischen Werkstatt und Büro hin- und herschwanken – und denen nun plötzlich nichts volkstümlich genug ist. Maskenball der Kleinbürger; Kostüm: Monteurjacke. Nein, du gehörst nicht dazu – ich erzähle dir nur davon. Und da hat nun eine Welle von «Arbeiterfreundlichkeit» eingesetzt, die verlogen ist bis ins Mark.

Man muß scharf unterscheiden:

Schreibt einer für die Arbeiter, für eine Leserschaft von Proletariern, so schreibe er allgemeinverständlich. Das ist viel schwerer als dunkel und gelehrt zu schreiben – aber man kann vom Schriftsteller verlangen, daß er gefälligst für die schreibe, die sein Werk lesen sollen. Der Proletarier, der abends müde aus dem Betrieb nach Hause kommt, kann zunächst mit so einem Satz nichts anfangen:

«Die vier größten Banken besitzen nicht ein relatives sondern ein absolutes Monopol bei der Emission von Wertpapieren.»

Dieser Satz aber ist von Lenin («Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus»), und der Satz ist, bei aller Klarheit des Gedankens, nicht für die Straßenpropaganda geschrieben. Denn hier läuft die Grenzlinie:

Die einen betreiben den Klassenkampf, indem sie ihre Schriften verteilen lassen, sie wirken unmittelbar, sie wenden sich an jedermann – also müssen sie auch die Sprache sprechen, die jedermann versteht. Die andern arbeiten für den Klassenkampf, indem sie mit dem wissenschaftlichen Rüstzeug der Philosophie, der Geschichte, der Wirtschaft zunächst theoretisch abhandeln, wie es mit der Sache steht. Lenin hat beides getan; der Fall ist selten.

Die zweite Art Schriftstellerei kann nun nicht umhin, sich der Wörter und Ausdrücke zu bedienen, die bereits vorhanden sind. Ich habe mich stets über die Liebhaber der Fachausdrücke lustig gemacht, jene Affen des Worts, die da herumgehen und glauben, wer weiß was getan zu haben, wenn sie «Akkumulation des Finanzkapitals» sagen, und denen das Maul schäumt, wenn sie von «Präponderanz der innern Sekretion» sprechen. Über die wollen wir nur lachen.

Vergiß aber nicht, daß Wörter Abkürzungen für alte Denkvorgänge sind; sie rufen Gedankenverbindungen hervor, die bereits in den Menschen gleicher Klasse und gleicher Vorbildung schlummern und auf Anruf anmarschiert kommen – daher sich denn auch Juristen oder Kleriker oder Kommunisten untereinander viel leichter und schneller verständigen können als Angehörige verschiedener Gruppen untereinander.

Es ist nun für einen Schriftsteller einfach unmöglich, alles, aber auch alles, was er schreibt, auf eine Formel zu bringen, die jedem, ohne Bildung oder mit nur wenig Bildung, verständlich ist. Man kann das tun.

Dann aber sinkt das Durchschnittsmaß des Geschriebenen tief herunter; es erinnert das an den Stand der amerikanischen Tagesliteratur, die ihren Ehrgeiz daran setzt, auch in Bürgerfamilien gelesen werden zu können, bei denen kein Anstoß erregt werden darf.

Und so sieht diese Literatur ja auch aus. Will man aber verwickelte Gedanken, die auf bereits vorhandenen fußen, weil keiner von uns ganz von vorn anfangen kann, darstellen, so muß man sich, wenn nicht zwingende Gründe der Propaganda vorliegen, der Fachsprache bedienen. Keiner kommt darum herum.

Auch Lenin hat es so gehalten. Oder glaubst du, daß seine Schrift «Materialismus und Empiriokritizismus» (*) für jeden Proletarier ohne weiteres verständlich sei? Das ist sie nicht. Wer über Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts schreibt, kommt ohne die lateinischen Ausdrücke der damaligen Zeit nicht aus.

Soll er eine Übersetzung beigeben? Schopenhauer platzte vor Wut bei dem Gedanken, solches zu tun; er wurzelte aber – bei aller Größe – in dem Ideal der humanistischen Bildung seiner Zeit und seiner Klasse; er hatte recht und unrecht.

Es gibt heute bereits eine Menge Schriftsteller und Zeitschriften, die jedem fremdsprachigen Zitat die Übersetzung folgen lassen; es ist Geschmackssache.

Ich tue es selten; ich zitiere entweder gleich auf deutsch oder manchmal, wenns gar nicht anders geht, lasse ich die fremdsprachigen Sätze stehn – dann nämlich, wenn ich das, was in den fremden Wörtern schlummert, nicht übertragen kann.

Man kann alles übersetzen – man kann nicht alles übertragen. Es gibt zum Beispiel gewisse französische Satzwendungen, Wörter . . . die sind so durchtränkt von Französisch, daß sie auf dem Wege der Übersetzung grade das verlieren, worauf es ankommt: Klang, Melodie und Geist.

Nun kenne ich das Gefühl sehr wohl, das einen beseelt, der solches liest und der nicht oder nicht genügend Französisch kann. Man kommt sich so ausgeschlossen vor. Man fühlt die eigne Schwäche; man wird böse, wütend . . . und man wälzt diese Wut, die eigentlich der eignen Unkenntnis (verschuldet oder nicht) gilt, auf den andern ab.

Ich spreche zum Beispiel miserabel Englisch und verstehe es kaum, und es hat jahrelang gedauert, bis ich mit dem Verstande dieses dumpfe Wutgefühl aus mir herausbekommen habe. Lese oder höre ich heute Englisch, so schmerzt es mich, es nicht gut zu verstehen – aber ich bin auf den Schreibenden oder Sprechenden nicht mehr böse. Er kann doch nichts dafür, daß ich es so schlecht gelernt habe.

Siehst du, so ist das.

Es ist kein Verdienst der Söhne, wenn ihre Väter so viel Geld hatten, daß sie die Söhne aufs Gymnasium schicken konnten, gewiß nicht und was in den meisten Fällen dabei herauskommt, wissen wir ja auch. Aber unterscheide gut, Erna, zwischen den beiden Gattungen, die da Fremdwörter gebrauchen: den Bildungsprotzen, die sich damit dicke tun wollen, und den Schriftstellern, die zwischen «induktiv» und «deduktiv» unterscheiden wollen und diesen Denkvorgang mit Worten bezeichnen, die geschichtlich stets dieser Bezeichnung gedient haben. Die Intellektuellen eines Volkes sollen nicht auf dem Niveau von schnapsdumpfen Gutsknechten stehn – sondern der Arbeiter soll in Stand gesetzt werden, die intellektuellen Leistungen der Gemeinschaft zu verfolgen. Nicht: reinlich gewaschene Körper sind ein Abzeichen von Verrat am Klassenkampf – sondern: alle sollen in die Lage gesetzt werden, sich zu pflegen. Den Körper, Erna, und den Geist.

Zuerst erschienen in WB (Die Weltbühne), 16/573 ―15.04.30, III/418 Abgeschrieben im Dritten Band der Gesamtausgabe (Dünndruck, Seite 418 – 421)

Leider hatte ich bei meinen Sonderzeichen nicht das verwandte Zeichen in dem Buchdruck. Deswegen habe ich diese Zeichen genommen: « ―»

Hier die Wiederholung: „Soll er eine Übersetzung beigeben? Schopenhauer platzte vor Wut bei dem Gedanken, solches zu tun; er wurzelte aber – bei aller Größe – in dem Ideal der humanistischen Bildung seiner Zeit und seiner Klasse; er hatte recht und unrecht:“

Damit man es nicht suchen muß: (*) Empiriokritizismus = (Duden Fremdwörterbuch) Seite 265 = erfahrungskritische Erkenntnistheorie, die sich unter Ablehnung der Metaphysik allein auf die kritische Erfahrung beruft. Präponderanz= Duden Fremdwörterlexikon Seite 799 = Übergewicht (z.B. eines Staates) Sekretion= (Duden Fremdwörterbuch) Seite 901- 1.) (Med.) = Vorgang der Produktion und Absonderung von Sekreten durch Drüsen 2.) (Geol.) = das Ausfüllen von Hohlräumen im Gestein durch Minerallösungen. induktiv= Seite 433 (Duden Fremdwörterbuch) 1.) Vom Einzelnen zum Allgemeinen hinführend. 2) Durch Induktion wirkend. deduktiv= Seite 199 (Duden Fremdwörterbuch)= Den Einzelfall aus dem Allgemeinen ableitend.

PDF Briefe an Wiebeke (XLII) Neue Fundstücke über Ernst Henning

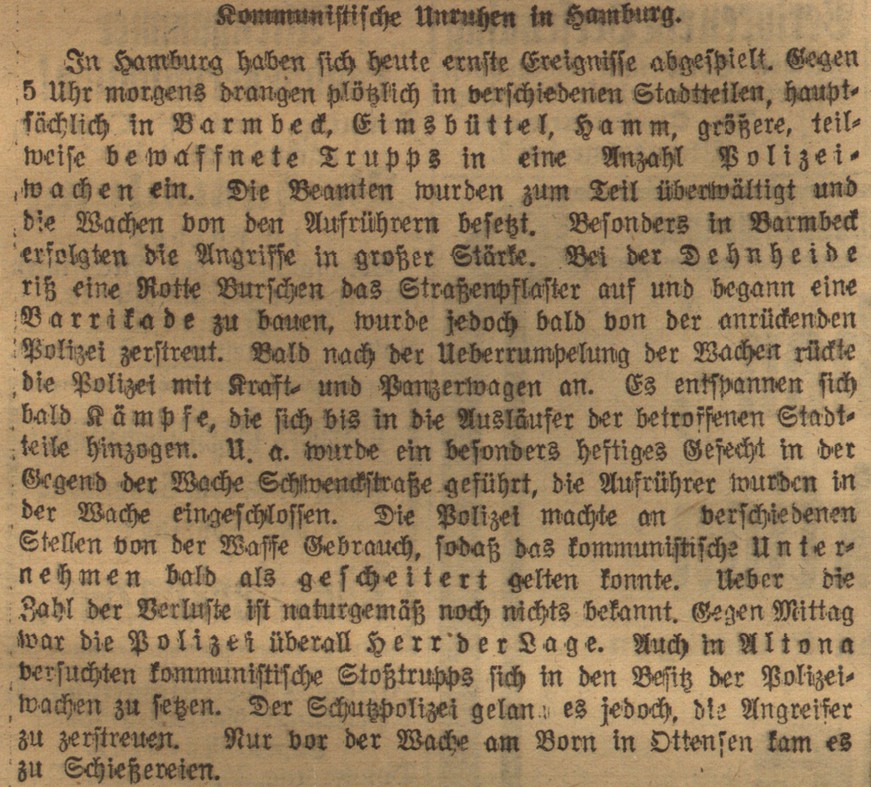

Hallo Wiebeke, auf meiner Suche nach dem Vornamen der Frau Rieck bin ich einen Schritt weitergekommen. Auf der Internetseite der Österreichischen Nationalbibliothek (Anno) habe ich einen aufschlussreichen Artikel gefunden, der am Dienstag , d. 17. März 1931 in der Wiener Allgemeinen Zeitung erschienen ist. Leider hat die Besitzerin des „abgeschossenen Daumens“ immer noch keinen Vornamen, aber ich hatte nach dem Lesen doch das Gefühl, daß wir auf der Suche einen Schritt weitergekommen sind. Martina Scheffler hatte 2006 in ihrem Buch Mord über Deutschland festgestellt: „Nach 1933 sind sämtliche Prozessakten aus dem Prozeß gegen Jansen, Bammel und Höckmair durch die Nationalsozialisten vernichtet worden.“ (Mord über Deutschland, Lit Verlag Hamburg 2006, Seite 86, ISBN 3-8258-9404-5). Das führt dazu, daß wir an anderen Orten suchen müssen. Um Dir die Sache einfacher zu machen, habe ich eine Abschrift angefertigt. Am Ende habe ich dann noch ein paar Ergänzungen angefügt. Viel Spaß beim Lesen, J.

Abschrift: Quelle: Wiener Allgemeine Zeitung (52. Jahr, Nr. 15837 auf Seite 4). Dienstag, d. 17. März 1931: „Revolverschlacht im Autobus. Wie der Hamburger Kommunist Henning ermordet wurde. Hamburg, d. 16. März. (Tel.=Union.) Zu der Bluttat in einem Autobus der Linie Zollenspicker-Hamburg, der der kommunistische Bürgerschaftsabgeordnete Henning zum Opfer gefallen ist, berichten die Hamburger Montagsblätter weitere Einzelheiten.

Ein Augenzeugenbericht in den „Hamburger Nachrichten am Montag“ besagt, daß der Autobus Ochsenwärder ― Hamburg etwa mit zehn Personen besetzt war. Auf der rückwärtigen Sitzreihe hatten drei Männer Platz genommen, die in der Station Fünfhausen eingestiegen waren.

Vor ihnen saß der kommunistische Bürgerschaftsabgeordnete Henning und sein Parteigenosse Cahnbley aus Altona, die von einer politischen Versammlung in Zollenspicker kamen. Auf der langen Strecke von Annenhof nach Spadenland erhoben sich die drei hinzugekommenen Fahrgäste und riefen dem Autobusführer zu: „Halten oder wir schießen“.

Im gleichen Augenblick krachten auch bereits mehrere Schüsse. Henning wurde getroffen und sank bewusstlos einer neben ihm sitzenden Dame in den Schoß. Die Dame wurde von drei bis fünf Schüssen in die Beine getroffen.

Hennings Begleiter Cahnbley warf sich nach den ersten Schüssen auf den Boden und stellte sich tot. Er erhielt lediglich eine ungefährlichen Streifschuß.

Eine andere Dame wurde durch einen Schuß am Daumen verletzt. Die drei Täter konnten in der Aufregung schnell den Wagen verlassen und flüchten.

Die verletzten Frauen sowie einige andere Passagiere verließen den Wagen, der daraufhin im schnellsten Tempo weiterfuhr und auf der nächsten Polizeiwache Bericht erstattete. Es sollen insgesamt etwa 15 Schüsse abgefeuert worden sein. Bei den Tätern handelt es sich um junge Leute im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Dem Kontrolleur war es aufgefallen, daß die jungen Leute nicht selbst für sich bezahlt hatten, sondern ein Einwohner aus Ochswärder ihnen die Fahrt bis Hamburg bezahlte. Außer dem getöteten Henning sind vier weitere Insassen des Autobus mehr oder minder schwer verletzt worden, darunter zwei Frauen und ein Kind.

Die „Hamburger Nachrichten am Montag“ erfahren von dem Führer des Autobus, daß kurz nach dem Verlassen der Haltestelle Fünfhausen an ihn der Ruf gerichtet wurde, anzuhalten.

Da er aber weiterfuhr wurde ihm bedeutet, es sei bitterer Ernst. Gleichzeitig bemerkte er in den Händen der Leute mehrere Revolver. Er stoppte daher den Wagen. Dann erscholl der Ruf „weisen sie sich aus“ und gleich danach fielen etwa 15 bis 18 Schüsse.

Hamburg, 16. März. (C. N. B. ) Die Täter sind junge Leute im Alter von 20 bis 25 Jahren.

Nach der Tat ergriffen sie nicht sofort die Flucht, sondern hielten sich noch einige Minuten vor dem Gefährt auf und riefen: „Sind sie auch wirklich beide tot?“ Dann liefen sie querfeldein und stoben auseinander.

Zu den tödlichen Verletzungen des Henning ist zu bemerken, daß die erste Kugel ziemlich tief in die linke Seite eindrang, während der zweite Schuß ins Herz ging. Die Täter nahmen an, daß Henning nicht tödlich getroffen sei und feuerten deshalb in der Absicht, ihn am Kopf zu treffen, noch weitere fünf Schüsse ab, die aber die Lehrerin in den Oberschenkel trafen.“

Überschrift:

„Zwei Täter haben sich gestellt. Hamburg, 16. März (Tel.=Union) Zu der Ermordung des Kommunisten Henning wird gemeldet:

Zwei der Täter stellten in der Nacht vom Sonntag zum Montag um 2 Uhr 30 Min. bei der Kriminalpolizei im Stadthause. Sie wiesen sich aus als der am 16. Februar 1909 in Seegeberg geborene Albert Ernst Jansen und Otto Ernst Hans Bammel, geboren am 27. Mai 1905 in Wittingen, Kreis Isenberg. Jansen war früher Polizeiwachtmeister und ist wegen nationalsozialistischer Betätigung entlassen worden. Bammel ist Handlungsgehilfe. Beide sind Mitglieder der nationalsozialistischen Partei. Der dritte Täter ist der am 11. August 1903 in München geborene Hans Alois Hockmeyer, er ist gleichfalls Mitglied der nationalsozialistischen Partei. Mit seiner Festnahme ist zu rechnen.“

Anmerkungen Februar 2024

Im Text gibt es vier Druckfehler, die vermutlich durch telefonische Übertragung entstanden sind. Ansonsten ist dieser Zeitungsartikel erstaunlich zuverlässig. Es fehlt die Namensangabe der Person aus Ochsenwärder (heute Ochsenwerder), die den drei jungen Männern, die kein Geld für Fahrkarten bei sich hatten, die Busfahrscheine bezahlt hatte.

Von dem Ehepaar Rieck und ihrem zehnjährigen Kind, die ebenfalls im Bus gesessen hatten, fehlen leider die Vornamen. Im Ort Ochsenwärder Oortkathen gibt es im Einwohnerverzeichnis (1931 -2.107 Einwohner) einen Bäcker = Rieck, O., der am Elbdeich 76 wohnt. Eine Frau Rieck, A. hat am Dobbelersweg 50 eine Zig. Hdlg.. Der Dobbelersweg befindet sich in Fahrtrichtung des Busses. Heute gibt es in der Nähe die U-Bahn Station Hammer Kirche. Im Autobus befand sich noch der Kassierer Wulff. Die Autobusunternehmer waren Willy und Martin Wulff. Vermutlich Brüder. Der Sitz des Unternehmens ist in Hamburg in der Banksstraße 154. Ob Willy oder Martin Wulff der „Kraftwagenführer“ oder der „Kassierer“ war, ist aus den gefundenen Texten aus der „Bergedorfer Zeitung“ nicht zu entnehmen. Die Frau, deren Daumen weggeschossen wurde, ist jene Frau Rieck, deren Vorname bisher unbekannt geblieben ist. Die „angeschossene Berufsschullehrerin“, die später nach Rendsburg verzog, hieß Johanna Heßberg. Aber erst nach ihrer Heirat. Im Bus war sie noch Fräulein Johanna Marcinowski, die “ . . . beim Fortbildungs=Schulverband der Hamburger Marschlande angestellt ist.“ (Bergedorfer Zeitung vom 17.3.1931) Leider hat die Bergedorfer Zeitung den Namen von dem Fräulein falsch geschrieben. („Frl. Marcinowski“). Aus der Heiratsurkunde geht hervor daß ihr „Mädchenname“ Johanna Irmgard Marinowski war. Geboren am 30.11. 1897 in Siegmar, heute ein Ortsteil von Chemnitz. Ihr Ehemann hieß Wilhelm Heßberg und war in Mühlheim/Ruhr geboren.

Polizeimeister Richard hatte in der fraglichen Nacht „Dienst in der Wache 29“. (Bergedorfer Zeitung). Nun gibt es im fraglichen Zeitraum im Adressbuch keine Wache 29, sondern nur eine Wache 28. Die ist am Hammer Deich 57. Das passt. Und Richard Rieck und A. Rieck haben am Dobbelersweg 50 in Hamburg 26 einen Zigarettenladen. Auch das passt. Es könnte sich um das gesuchte Ehepaar handeln. Im Hamburger Adressbuch gibt es im Nebenort von Ochsenwärder, in Kirchwärder, allein zwanzig Einträge mit dem Namen Rieck. Irrtum meinerseits: Es gab doch eine Wache 29. Das habe ich dem Buch von Jan -Frederik Korf (Von der Konsumgenossenschaftsbewegung zum Gemeinschaftswetk der Deutschen Arbeitsfront – Dissertation von Jan Frederik Korf) entnommen (siehe beiliegender Pdf Auszug). Es gibt sogar eine ISBN Nummer. Die lautet: (978-3-8334-7304-3)

Die Wache 29 war 1931 in der Vierländerstraße 280. Dort im Straßenverzeichnis ist ein A. Kalinowski eingetragen. Abkürzung Rev. Kommis. Im ersten Stock.

Die Obduktion der Leiche von Ernst Robert Henning hatte ergeben, daß er von drei Kugeln in den Rücken getroffen worden war. Vor Gericht sagte der Zeuge, Kriminalinspektor Behrmann, der die Ermitttlungen nach dem Mord geleitet hatte, aus: „Eine Waffe wurde bei Hennings nicht gefunden.“ Was schließen wir daraus? Ja, richtig. Mal sehen ob wir nicht doch noch die Vornamen finden. Bis bald, J.

Briefe an Eugen (XXV) Bananenkisten-Der Nachlass von Alfred Bauer

PDF (Zeichen 2.032) Briefe an Eugen (XXV) Bananenkisten

Hallo Eugen,

noch mal vielen Dank für den Hinweis auf den Link »Kino im Zwielicht«. Nach einer kurzen Lesephase habe ich mir dann doch die gedruckte Ausgabe bestellt und da ist mir dann diese komische Geschichte begegnet, die ich wegen ihrer Tragik und Komik abgeschrieben habe.

Auf den Seiten 102 – 103 von »Kino im Zwielicht« gibt es die Geschichte von den Bananenkisten des Alfred Bauer: „Neben der Literatur- und Presseauswertung etwa im Pressearchiv der Filmuniversität Babelsberg bestand ein wichtiger Teil der Recherche zudem in der Suche nach dem persönlichen Nachlass von Alfred Bauer. Verschiedene Hinweise führten schließlich zu einem bemerkenswerten Fund, der an dieser Stelle etwas ausführlicher beschrieben werden soll.

In den 1970er-Jahren lernte Alfred Bauer den Sammler und Verleger Christoph Winterberg kennen. Winterberg half Bauer bei der Neuauflage seines Spielfilm-Almanachs und brachte dessen zweiten Band „Der deutsche Spielfilm-Almanach 1946 bis 1955“ im namenseigenen Verlag heraus. Offenbar verstanden sich Bauer und Winterberg gut. Jedenfalls erhielt Winterberg einen umfangreichen Bestand aus dem Nachlass Alfred Bauers.

Diesen verpackte Winterberg wiederum in Bananenkisten und lagerte ihn in seinem Haus im bayerischen Rennertshofen ein. Zusammen mit seinen eigenen Sammlungen von Plakaten, Magazinen und Filmkopien besaß Winterberg nach eigenen Schätzungen etwa 550 000 Standfotos, 60 000 Plakate, Hunderte Drehbücher und unzählige Bücher zu Filmthemen. Nachdem sich Winterberg aus dem Verleger- und Filmsammlergeschäft zurückgezogen hatte, verbrachte er schließlich seine letzten Lebensjahre in seinem hoffnungslos überfüllten Haus, in dem er einen Raum bewohnte und das ansonsten nur noch zwischen deckenhoch gestapelten Bananenkisten durch schmale Korridore begangen werden konnte. Dort fand man Christoph Winterberg schließlich im Februar 2018, begraben unter zwei mit Filmmaterial gefüllten Bananenkisten, tot auf. Der Generalerbe veräußerte den gesamten Bestand schließlich an den Sammler und Filmhändler Werner Bock, der nach eigenen Aussagen von den insgesamt etwa 14 000 Bananenkisten noch 4000 behielt und diese in verschiedenen Lagerräumen in Hannover unterbrachte.“ (Kino im Zwielicht, Hrsg. Andreas Wirsching. Seite 102-103, Metropol Verlag Berlin, 19– Euro, ISBN: 978-3-86331-728-7))

Die Suchmaschine hat es übersetzt : Hello Eugen, thank you again for pointing out the link “Cinema in Twilight”. After a short reading phase I ordered the printed edition and there I have it then came across this strange story, which I wrote off because of its tragedian and humor have. The story of them begins on page 102 of “Cinema in the Twilight”.

Banana boxes. „In addition to the literature and press evaluation, for example in the press archive of the film university Babelsberg, an important part of the research was also the search for the personal estate of Alfred Bauer. Various clues eventually led to a remarkable find that will be described in more detail hereshould.In the 1970s, Alfred Bauer met the collector and publisher Christoph Winterberg know. Winterberg helped Bauer reissue his feature film almanac and broughtits second volume “The German Feature Film Almanac 1946 to 1955” in its own name Publisher out. Apparently Bauer and Winterberg got along well. Anyway received Winterberg has an extensive inventory from Alfred Bauer’s estate. Winterberg packed this in banana boxes and stored it in his house Bavarian Rennertshofen. Along with his own collections of posters, According to his own estimates, Winterberg owned around 550,000 magazines and film copies Still photos, 60,000 posters, hundreds of scripts and countless books on film topics. After Winterberg with drew from the publishing and film collecting business. He ended up spending the last years of his life feeling hopeless crowded house in which he lived in one room and otherwise only between Banana crates stacked high on ceilings could be walked through narrow corridors. Christoph Winterberg was finally found there in February 2018, buried under two Banana crates filled with footage, dead. The general heir sold the entire property. Finally passed to the collector and film dealer Werner Bock, who, according to his own According to statements, out of a total of around 14,000 banana boxes, 4,000 were kept and they were stored various storage rooms in Hanover.“ (Kino im Twilight, ed. Andreas Wirsching. Pages 102-103, Metropol Verlag Berlin)

PDF Briefe an Eugen (XX) Versteckt im Nachtprogramm

Briefe an Eugen (XXIII) Versteckt im Nachtprogramm

Hallo Eugen,

der Film beginnt und endet im Knast. Durch den Anfang und die Filmbeschreibung sollte man sich nicht täuschen lassen. Auch den Vorspann sollte man mühelos ertragen. Erst was danach kommt, ist sehens- und hörenswert. Ein Film, der zwanzig Jahre lang versteckt wurde. (2003)

Jedenfalls vor mir. Der dann irgendwann per Zufall, ich konnte nicht schlafen, zwischen null und zwei Uhr morgens in einem öffentlichen Kanal auftaucht. Die erkannten Schauspieler: Hinnerk Schönemann, Tilo Prückner und mit Einschränkungen auch Peter Lohmeyer halten mich fest.

Woher die Heiratschwindlergeschichte in der Beschreibung kommt? Ich weiß es nicht. Die Regie hatte eine Regisseurin, deren Produkte ich bisher sorgsam gemieden hatte: Bibby Blocksberg, Du machst dein Ding, Vier Meter ohne Kopf undsoweiter gehören dazu.

Geboren am 13.11.1957 in Paderborn. Ein Nachname, dessen Schreibweise erst ermittelt werden muß: Huntgeburth. Hermine Huntgeburth. Ein Name, mit dem sie es sicher nicht leicht hatte. Eben nicht so wie man es spricht. Dieses Produkt, so spät in der Nacht, hebt sich von der üblichen, langweiligen Fernsehware deutlich ab. Sonst hätte man es ja auch nicht hier versteckt.

Der Film macht eine Kreisbewegung. Er beginnt nicht nur im Knast, sondern er endet auch dort. Und zwar nicht in der üblichen Weise der Wiederholungstäter. Nein, sie stellen es so an, das sie auf jeden Fall erwischt und verurteilt werden müssen.

Und das ist doch sehr ungewöhnlich im Zeitalter der Resozialisierungsbewegung. Wer sich den irreführenden Titel: »Der Boxer und die Friseuse« ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ziemlich bekloppt. Vielleicht abgeleitet von der Prinz und die Tänzerin. Und auch der Drehbuchautor Eckhard Theophil und der Kameramann Sebastian Edschmid haben große Anteile am Reiz, den dieser Film auslöst, J.

Und hier die voellig beknackte Inhaltsbeschreibung der ARD: (Januar 2024)

„Der begabte Starfriseur Fränki verfügt noch über eine weitere lukrative Einnahmequelle: Er lässt sich hier und da mit wohlsituierten älteren Damen ein. Die großzügige Vergütung bringt er dann mit knackigen Männern durch. Bis eines Tages Charlotte auftaucht und ihn heiratet. Als sie erkennt, dass sie einem Heiratsschwindler aufgesessen ist, bringt sie ihn hinter Gitter. Dort verliebt sich Fränki in den einfältigen, aber durchaus liebenswerten Boxer Mirco.

Der arbeitet an seinem Volksschulabschluss, während Fränki ihm in der gemeinsamen Zelle seine Lieblingsspeisen zubereitet. Nach der Haftentlassung erfährt Fränki, dass Mirco nur im Knast mit Männern kann. Damit nicht genug, sieht er sich der verliebten Charlotte gegenüber, die beschlossen hat, um ihn zu kämpfen. Mirco stürzt sich voller Energie in das nächstbeste Abenteuer mit der zuckersüßen Jenny, während Fränki damit beschäftigt ist, Charlotte abzuschütteln. Gleichzeitig sucht Fränki nach einer soliden Perspektive, seinen Angebeteten zurückzuerobern.

Er ebnet Mirco den Weg als Boxprofi und wird sein Manager. Als besondere Überraschung kauft er einen Hund. Doch dann erwischt Fränki Mirco mit besagter Frau in flagranti und wirft ihn aus der Wohnung. In seiner Trauer um die verlorene Liebe beschließt Fränki, ins Wasser zu gehen.

Der Freitod misslingt. Mirco trifft indes seinen ehemaligen Knastbruder Enno und versucht sich mit wenig Erfolg im Straßengeschäft. Der Boxpromoter ist ihm auch auf den Fersen, weil Mirco seine Termine nicht eingehalten hat. In seiner Not und weil er auch erkennt, dass Frauen und Männer einfach nicht zusammenpassen, findet Mirco den Weg zurück zur gemeinsamen Wohnung. Der Hund begrüßt ihn überschwänglich, während Fränki unversöhnlich scheint. Dann aber siegt die Liebe, und zwei Menschen erobern sich den Platz zurück, an dem das Glück perfekt war. Überraschung inbegriffen!“ (Originalton ARD)

Kein Wunder, daß ich diesen Film, dem sie eine solche Beschreibung verpasst haben, ausgelassen habe. J.

PDF Briefe von Wiebeke Über Schokolade (Zeichen 2.168)

(Zeichen 2.168) Briefe von Wiebeke (II) Über Babette, Pea und Sarotti Schokolade. Hallo J., Hier nun also die gesammelten Fragen und Antworten der letzten zwei Wochen.

Also erstens mal, dass ein Leserbrief persoenlich beantwortet wird, kommt ja ab und zu mal vor, aber eigentlich doch nur, wenn der/die Verfasser*in des urspruenglichen Artikels extrem erbost ist.

Dass jemand antwortet, nur um was Nettes zu sagen, ist mir noch nicht untergekommen. Und da ich auch den Artikel, auf den sich dein Leserbrief bezog, gut fand, hat Ulrike H. jetzt bei mir einen fetten Stein im Brett.

Zweitens: Weihnachtsschokolade. Die Babette-Schokolade, an deren Herstellung dein Onkel Guschi mitgewirkt hat, war scheusslich. Muss man mal so sagen. Dafür kann dein Onkel Guschi natuerlich nix. Schlechter war nur noch die PEA-Schokolade in den Advents-Kalendern (auch PEA kam aus Hamburg), aber da war‘s egal; da ging es eher darum, das wievielte Tuerchen es ist und wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind.

(Eine Abschweifung: Ich habe mehrere Geschichten von Tschech*innen mittleren Alters gehoert, die als Kinder jeden Sommer ins Pionierlager nach Polen geschickt wurden und ihre Eltern angefleht haben, irgendwie dafuer zu sorgen, dass sie da nicht hinmuessen, weil das Essen so grauenhaft war. Als ganz besonders ungeniessbar wurde die polnische Schokolade hervorgehoben. Ein tschechisches Kollektivtrauma: das Essen in polnischen Pionierlagern.)

Zwei a): Die 300-Gramm-Lindtschokolade. Du schreibst, dass vor 70 Jahren kein Kind eine Tafel Schokolade irgendwo vergessen haette. Das ist moeglich.

Vor 70 Jahren war ich noch nicht auf der Welt. Aber vor 50 Jahren schon, und da haette ich diese Schokolade moeglicherweise auch „vergessen“. Weil ich naemlich keine Haselnuesse mochte und fand, dass diese staubig-bitteren Nuesse total die Schokolade ruinieren. Das finde ich uebrigens immer noch. Also vielleicht lag’s daran.

Drittens: Eine Frage: So ganz habe ich nicht verstanden, was ich betreffend Ilse Kubaschewski rausfinden soll. Wo dieses Kino war? Ob es da tatsaechlich war? Ob Familie Kramp wirklich in der Transvaalstrasse gewohnt hat? Bitte noch einmal fuer Doofe.

Drei a): Draengt es dich tatsaechlich rauszufinden, was Walter Klinger zwischen seinem Einstieg in die Lateinamerika-Abteilung von Warner Bros. und seinem Ableben 55 Jahre spaeter gemacht hat? Da laesst sogar mein Interesse nach, und ich interessiere mich fuer fast alles.

Viertens: Ein Protest. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich Charles Foster Kanes letztes Wort googeln muss? Pfff. Also ehrlich.

Bis demnaechst, W.

Nur über Onkel Guschi. Ich hab später auch mal in dieser Schokoladenfabrik der GEG gearbeitet. Und dort wurde auch nicht nur Babette und Pea Schokolade, sondern auch die von der Firma gemacht, deren Slogan man heute nicht mehr schreiben soll: Sarotti. Als dann Reklamationen kamen, weil in den Schokoladen die Filter von Zigaretten auftauchten, wurde uns tatsächlich das Rauchen am Arbeitsplatz untersagt. Ich wollte noch einwenden, daß ich immer nur Zigaretten ohne Filter geraucht habe. Aber ich habs dann gelassen. Mich da einzubringen. J.

PdfBriefe an Eugen (XXIII) Karin Baal

(Zeichen 1.697) Hallo Eugen,

Du hast Recht. Der »Heilige Abend« ist so recht geeignet, sich Filme anzusehen, die man bisher vermied. So wie Georg Kreisler in seinem Lied singt: “ . . . und am Weihnachtsabend wie erquicklich, man speist mit den Verwandten, die mans ganze Jahr vermied. Nach dem Essen fuehlt man sich so gluecklich, weil man die Verwandten nun ein Jahr lang nicht mehr sieht“. (Siehe Schallplatte)

Auf diese Weise habe ich mir einen DVD Abend gemacht und mir unter anderem den Film von Reinhard Hauff von 1982 angesehen. Der Mann war immerhin einige Jahre lang Direktor meiner damaligen Filmschule dffb gewesen. Da hatte ich aber schon abgemustert.

Jetzt weiß ich endlich, der Mann mit dem Doppelnamen war nicht nur ein schlechter Schlagersänger, sondern eben auch ein noch schlechterer Schauspieler. In dem Film von Peter F. Brinkmann, so einen Buchstaben wollte ich mir immer auch dazwischen reintun, das macht die Sache so geheimnisvoll, heißt er nun Friedrich, heißt er Fritz oder gar Ferdinand? Ja in diesem LKW Film, der ihm geklaut wurde, kommt er noch einigermaßen durch, obwohl ich den Selbstversuch nach vierzig Jahren nicht mehr gesehen, noch nicht gemacht habe.

Aber in diesem Film von 1982 ist er völlig verkrampft. Der Drehbuchautor, von dessen Texten ich lange Zeit begeistert war, hat auch nicht grade eine Spitzenleistung abgeliefert. Es reicht eben nicht, keine Ideen zu haben, man muß auch unfähig sein, sie umzusetzen. (Nicht von mir. Geklaut bei Wolfgang Neuss). Einzig die Frauenrollen in dem Film sind einigermaßen gelungen.

Großartig ist die Schauspielerin Karin Baal als Stasi Mitarbeiterin. Die macht ihre Sache wirklich gut. Wie das mit dem Pässe tauschen wirklich geht, hat uns Peter Timm im Tapezierer Film »Meier« vorgeführt. Jedenfalls wenn man den »Mann auf der Mauer« nach »Funny Bones« von Peter Chelsom und vor »Leoparden küßt man nicht« von Howard Hawks gesehen hat, dann weiß man genau, in welcher Klasse der deutsche Film so spielte und leider auch spielt. Christian Petzold hin oder her.

Kein Wunder, wenn jedes Jahr die »Feuerzangenbohlenrache« von Joseph G. mit seinem Lieblingsschauspieler Heinz R. im Fernsehen läuft. J.

Hallo Eugen, ja, ich habe das Buch gekauft. Obwohl es so teuer ist. Aber es ist auch dick. Es hat den etwas komplizierten Titel: Ein treuer Diener vieler Herrn: Max Winkler. Pressetreuhänder der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur. Es hat 654 Seiten und kostet 49,00 Euro. Geschrieben hat es Ulrich Döge. Von dem hatte ich schon das Buch über den Verleger und Kinobesitzer Karl Wolffsohn gekauft und gelesen. Döge scheint lange Buchtitel zu mögen. Das Buch, das er über Karl Wolffsohn geschrieben hatte, hat auch so einen langen Titel: „Er hat eben das heiße Herz“ Der Verleger und Filmunternehmer Karl Wolffsohn. Nachdem ich es gelesen habe, kann ich schreiben, ein Kauf lohnt sich. Und außerdem bekommt man ja einen Euro wieder, wenn man mit einem 50 Euro Schein bezahlt. Nein im Ernst, Eugen. Endlich mal ein Buch, wo man hinterher nicht das Gefühl hat, das es sich um eine Auftragsarbeit handelt, die die beschriebene Person selber bezahlt hat. Beim Abschreiben des Buchtitels ist mir versehentlich ein -L- mit reingerutscht, sodaß dort zuerst Pressetreuhändler stand, was ja auch stimmen würde. Nur das Wort treu ist in diesem Zusammenhang ein wenig mißverständlich. Leider gibt es nicht viele Bilder in dem Buch. Aber auf Seite 562 sieht man Max Winkler vor dem Entnazifizierungs-Hauptausschuss in Lüneburg am Tag des Urteils, am 10.08.1949. Man beachte die Vorschriften rechts oben im Bild.

PDF (Zeichen 11.759) Schlund der Geschichte Henschel Kinos

In einem Schlund ist die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg verschwunden.

Erst den Nachgeborenen ist aufgefallen, dass große Teile der Kinogeschichte fehlen. Und das dieses Fehlen Gründe hat. Der »Henschel Film— & Theaterkonzern OHG«. Eine Geschichte, die im Dezember 1895 in Paris begann und erst mit ihrer vollständigen Aufklärung endet.

Sie haben uns angelogen, als sie behaupteten, sie hätten gekauft oder geerbt. So war es nicht. Sie haben nicht gekauft und auch nicht geerbt. Sie haben geraubt und gestohlen. Sie haben die jüdischen Kinobesitzer bestohlen. Und viele haben ihnen dabei geholfen.

Vier Fotos, die uns Rolf Arno Streit aus Belo Horizonte in Brasilien 1990 zur Verfügung gestellt hat. Hamburg.

[Fotos aus Hamburg von links oben nach rechts unten: Hamburger Hauptbahnhof vom Glockengiesserwall mit Straßenbahnschienen, Gänsemarkt mit Lessingtheater und Hamburger Anzeiger, Alster in Richtung Hotel Vier Jahreszeiten mit Alsterpavillon, Karl Muck Platz in Richtung Innenstadt, rechts das Hochhaus des DHV. [Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband]

In der Mitte die Kaiser Wilhelm Straße. Die heißt heute noch so. Der Karl Muck Platz wurde vor einigen Jahren umbenannt in: Johannes Brahms Platz. Das Gebäude des DHV wurde auch umbenannt in »Johannes Brahms Kontor«. Vermutlich dachte man bei der Umbenennung daran, so kriegt man endlich die braune Farbe runter, die vom DHV.

Die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg begann im Jahre 1895 in Paris und endete in Brasilien, Mexiko, USA und Australien. Überall dort, wohin die geflohen waren, denen man in Deutschland ihre Kinos geraubt hatte und die auch noch nach dem Krieg ihre Stimme erheben konnten, weil sie den deutschen Mördern entkommen waren.

Eine erste Spur fand ich auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf. Der Grabstein von Hermann Urich Sass.

Meine Suche begann – eher zufällig – 1970 in Berlin. Während meines Studiums an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb): Ich interessierte mich auch für die Geschichte der Kinos. Hier gab es die Tageszeitungen des deutschen Films: die »Licht Bild Bühne« (LBB) und den »Kinematograph«. In Hamburg waren diese Zeitungen zu der Zeit nicht vorhanden, bzw. nicht zugänglich.

Wer einmal längere Zeit vor einem solchen Mikrofilm Lesegerät gesessen hat, kennt die Langweiligkeit dieser Arbeit. Diese vielen Nachrichten, die man alle nicht braucht. Ich hatte natürlich Vermutungen. Aber eigentlich wußte ich nicht, was ich suchte. Die Licht Bild Bühne erschien täglich, sechs mal in der Woche. Sie hatte viele Seiten. Gezählt habe ich nicht. Aber dann half mir der Zufall. Der Zufall hieß Paul von Hindenburg.

Jener Mann, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hatte. Sehr schlecht für die deutsche Geschichte. Aber gut für mich. Ohne diesen Zufall hätte ich die Meldung vom Tode des Kinounternehmers Hermann Urich Sass niemals gefunden. Sie steht in der selben Ausgabe, in der auch von der Machtübertragung an Adolf Hitler berichtet wird. Ein paar Jahre später bekomme ich darüber Kenntnis, das beide Meldungen in einem Zusammenhang stehen.

Am Sonnabend, den 28. Januar 1933 erscheint eine 13 Zeilen Meldung, die mit folgenden Worten endet: . . . dass “ . . . Herr Urich Sass, eine leitende Persönlichkeit im Henschel Konzern in Hamburg, am 27. Januar im Alter von 45 Jahren, einem Herzversagen erlegen“ sei.

Wäre er an einem anderen Datum verstorben, hätte ich die Suche nach dem Henschel Film- und Theaterkonzern vermutlich abgebrochen. Die Beerdigung soll am Montag, d. 30. Januar 1933 auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf um 3 Uhr stattfinden, so wird es angekündigt.

Die Geschichte der Kinobesitzerfamilie Henschel begann mit Frida und James Henschel und ihrer Reise nach Paris.

Ursprünglich war Jeremias Henschel in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hatte sich im Verkauf von Stoffen und Herrengarderobe versucht. Erfolglos. Heute nennt man es modern Insolvenz.

Mit dem selbstgewählten Vornamen James begann eine neue Episode im Leben der Familie Henschel. Eigentlich sollte es ein Laden mit Schallplatten werden. Aber dann entdeckte Frida in Paris eine lange Schlange. Dort wurden zum ersten Mal diese beweglichen Bilder gezeigt, die sie damals »Lebende Photographien« nannten. Frida erkannte als erste die ungeheuren Möglichkeiten, die ein solches Geschäft in Hamburg haben würde.

[Das Foto entstand am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel Europäischer Hof in Baden-Baden in Deutschland. (v. l. n. r. Frida (Frederica) Henschel (geb. Blumenthal), James Henschel und ihre Tochter Bianca Henschel (Bianca Kahn, die am 5. Mai 1931 den portugiesischen Konsul Dr. Isidor Kahn in Den Haag heiratete und nach Holland auswanderte].

Das Foto stammt von Rolf Arno Streit (Enkel von Frida und James Henschel) aus Belo Horizonte, (Brasilien).

Wann Frida und James Henschel nach Paris gefahren waren, das konnten die Enkelkinder (in Mexiko und Brasilien) von James Henschel nur vermuten. Es könnte am 28. Dezember 1895 gewesen sein, als die Brüder Lumiere im Grand Cafe im Boulevard des Capucines zum ersten Mal ihren Projektor vorgestellt haben.

Verbürgt ist der Besuch der Brüder Skladanowsky in Paris am 28. Dezember 1895. Ein paar Tage vorher (Im November 1895 waren sie mit ihrem Projektor in Hamburg gewesen). Sie hatten eine Einladung nach Paris, ihren Projektor im Folies Bergère vorzustellen und haben dafür ein Honorar verlangt und bekommen. (Die Angaben schwanken zwischen 2.500,00 und 4.500,00 französischen Franc). Aber zu einer Vorstellung ihres Projektors in Paris ist es nicht mehr gekommen. Frida und James Henschel haben damals erkannt, welches Potential in dieser neuen Technik der Lebenden Photographien steckt.

Sie eröffneten im Dezember 1905 in der Bergstrasse (große) Nr. 11 in Altona ihr erstes Kino: Das Helios Theater mit 500 Sitzplätzen. Einen Monat später im Januar 1906 begann der Mietvertrag des »Belle-Alliance-Theater Vorführung lebender Photographien« an der Ecke Eimsbütteler Str. 2 / Schulterblatt 115. Das Kino wurde in den ehemaligen Ballsaal des Belle Alliance eingebaut, hatte 1.400 Sitzplätze und spielte von 15.00 Uhr Nachmittags bis 1.00 Uhr in der Nacht.

Die Eröffnung des Kinos war am 1. Mai 1906. (Aus: James Henschel erzählt Hamburgs Kino Geschichte. Artikel von Hermann Lobbes in der Licht Bild Bühne, Beilage vom Sonnabend, d. 16. August 1930).

Vor dem Kino war eine Haltestelle der elektrischen Straßenbahn. Der Licht Bild Bühne berichtete James Henschel im August 1930, dass der Tag mit den geringsten Einnahmen (56,00 RM) der Tag war, an dem die Zuschauer des Kinos sich lieber den Brand der Michaelis Kirche angesehen hatten, als ins Kino zu gehen. Das war Dienstag, der 3. Juli 1906.

Frida und Jeremias hatten fünf Kinder: Hedwig, Sophie, Bianca, Hanns und Gretel, die zwischen 1888 – 1895 geboren werden. Hanns meldete sich als Freiwilliger und „fiel“ am 31. Oktober 1916 als Unteroffizier an der Front in Frankreich (?). Jürgen Sielemann, Experte in Sachen jüdischer Geschichte, gibt einen anderen Ort an.

Zitat: „Ihr Bruder (Bianca Henschel) Hans Henschel (geb. 21. September 1893) fiel am 31. Oktober als Unteroffizier in einem Gefecht in Siebenbürgen.“

(Aus Liskor-Erinnern Heft 14, Seite 26).

Als Quelle nennt Jürgen Sielemann: 332-8 Meldewesen, A 30 Toten- und Verzogenenkartei 1892-1925, Mikrofilm K 6238, Karte Hans Henschel.

Da war Hanns Henschel 23 Jahre alt. Wie ich mir die Fotos angesehen habe, habe ich gedacht, zwischen die Bilder gehört noch unbedingt ein Text. Und da man bei Tucholsky inzwischen klauen darf, habe ich dies getan.

Auf Seite 1159 im Band 1 – (1907 – 1924 meiner dreibändigen Gesamtausgabe) gibt es zwei Texte »Wie uns aus« und »Sechzig Fotografien«. In dem zweiten Text geht es um sechzig Fotografien, über den Weltkrieg (1) die man in Paris kaufen kann.

Der Text ist von 1924. Da wurde der Weltkrieg noch nicht nummeriert. Am Ende schreibt Tucholsky: (Seite 1162 Band 1)

“Du schießt drüben immer den Kamerad Werkmeister tot – niemals den einzigen Feind, den du wirklich hast. Dein Blut verströmt für Dividende. Dein bißchen Sterben, dein armseliges Verrecken wird mühsam mit einer Gloriole von Romantik umkleidet, erborgt aus den Emblemen von Jahrhunderten, entliehen aus verschollenen Zeiten. Wirf deine Flinte weg, Mensch! Es wird immer Kriege geben? Solange du willst, wird es sie geben. Nagle dir diese Bilder an die Wand, zeig deinen Kindern, was das für eine Schweinerei ist: der Krieg; was das für eine Lüge ist: der Krieg; was das für ein Wahnsinn ist: der Krieg! Und dann setze dich mit deinen Arbeitsgenossen auf der anderen Seite hin, vertraue ihnen, denn es sind dieselben armen Luder wie du – und gib ihnen die Hand. Nieder mit dem Staat! Es lebe die Heimat!“

Grabstein auf dem Friedhof für die “Gefallenen“ des ersten Weltkrieges in Hamburg Ohlsdorf. Die Inschrift im Grabstein ist schwer lesbar. Unteroffz. (Unteroffizier) HANNS HENSCHEL, GEB. 21. September 1893, 5654 (Geboren), GEF. 31. Oktober 1916 5677 (Gefallen/Gestorben), INHABER (Inhaber) DES EIS. KREUZES (des Eisernen Kreuzes) UND DES (und des) HANSEAT. KREUZES (Hanseatischen Kreuzes).

Hanns Henschel wurde nur 23 Jahre alt. Bei Kriegsende (am 11. 11. 1918) war James Henschel 55 Jahre alt und die neu gegründete UFA (Gründung am 18. Dezember 1917) trat an ihn heran und unterbreitete ihm ein Kaufangebot für seine acht Kinos.

Eine Reihe von Kinos hatte das Ehepaar Henschel auf eigenen Grundstücken neu bauen lassen. So das Waterloo Theater in der Dammtorstrasse 14, das Lessingtheater am Gänsemarkt 46/48, das Palast Theater in der Wandsbeker Chaussee (bei späteren Recherchen stelle ich fest, dass die Ortsangabe falsch ist – das Palast Theater war nicht in der Wandsbeker Chaussee sondern in der Hamburger Strasse 5/7/9), die Harvestehuder Lichtspiele am Eppendorfer Baum 15.

James Henschel setzte die Bedingungen für den Verkauf an die UFA. Am 21. Februar 1918 wandelte er seine Kino Firma »J. Henschel« in die »J. Henschel GmbH« um. Der Vertrag sah vor, das seine beiden Schwiegersöhne Hermann Urich Sass (verheiratet mit Hedwig Urich Sass, geb. Henschel) und Hugo Streit (verheiratet mit Sophie Streit geb. Henschel) Geschäftsführer der »J. Henschel GmbH« wurden. Der Vertrag sah weiterhin vor, das alle Angestellten von der neu gegründeten Firma »J. Henschel GmbH« übernommen wurden. Weiterhin enthielt der Vertrag einen Passus, daß Hermann Urich Sass und Hugo Streit zu Direktoren der UFA für Norddeutschland ernannt wurden.

Ein »Organ Vertrag« wurde am 29. November 1919 zwischen James Henschel und der UFA geschlossen. Danach wurde die »J. Henschel GmbH« eine 100 %ige Tochtergesellschaft der UFA. Die »J. Henschel GmbH« blieb weiterhin Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Kinos: »Palasttheater« (Hamburger Straße 5/7/9), »Lessingtheater« (Gänsemarkt 43), »Harvestehuder Lichtspiele« (Eppendorfer Baum 35), »Zentral Theater« (Wandsbeker Chaussee 162) standen, die an die UFA verpachtet wurden.

Das »Waterloo Theater« in der Dammtorstrasse 14 verkaufte James Henschel an Manfred Hirschel, der mit einer Schwester seines Schwiegersohnes Hugo Streit verheiratet war.

James Henschel erhielt aus diesem Vertrag einen Barerlös, der ausreichte, vierzehn Wohnhäuser mit über 100 Wohnungen zu kaufen.

Weiterhin sah der Vertrag eine Beteiligung auf 25 Jahre vor, in denen er mit 5 % an den Bruttoeinnahmen der verkauften Kinos und mit weiteren 2,5 % an den später erworbenen oder neu erbauten Kinos der UFA beteiligt ist.

1921 + 1926 verließen Hermann Urich Sass und Hugo Streit die UFA und gründeten die offene Handelsgesellschaft, den »Henschel Film- und Theaterkonzern«.

Acht Kinos wurden neu gebaut. Im Februar 1927 wurde an der Ecke Zirkusweg Reeperbahn 1 ein Neubau mit einem Kino mit 1556 Sitzplätzen eröffnet.

Der erste deutsche Tonfilm »Ich küsse ihre Hand Madam« mit Marlene Dietrich und Harry Liedtke wurde hier am 23. Januar 1929 gezeigt.

Architekt war Carl Winand. Die Baukosten betrugen etwa 500.000,00 RM. Hugo Streit und Hermann Urich Sass nannten das Kino »Schauburg am Millerntor«.

Die Tonpassage im Film war nur zwei Minuten und 12 Sekunden lang. Hugo Streit, Sophie Streit (geb. Henschel) mit der Schauburg Zeitung. Die Schlagzeile: Prominente sehen dich an: Lil Dagover, Emil Jannings

In der »Schauburg Millerntor» war am 21. Oktober 1929 Sergej Eisenstein mit »zwei Akten« aus dem Film »Panzerkreuzer Potemkin«, dem »ersten Akt« aus dem Film »Generallinie« und »zwei Akten« aus dem Film »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« zu Gast.

Der dunkle Teil der Geschichte, der von Selbstmord, Mord, Enteignung, Vertreibung und Zerstörung handelt. Und der Verdrängung all dieser Verbrechen. Der vom Reinwaschen und der angeblichen »Wiedergutmachung« handelt. Und wie bereitwillig alle bei den Ausplünderungen geholfen hatten. Die Geschichte der Täter, Opfer und der Zuschauer. Glaubwürdige Zeitzeugen waren in Hamburg, in Deutschland, nicht zu finden. In Brasilien, Mexiko und in Los Angeles wurde ich gefragt, warum das alles so lange gedauert hatte, bis endlich jemand kam und diese Fragen stellte. Mir fehlte damals eine Antwort.

Die Täter waren schon lange tot. Inzwischen waren auch die Erben der Täter gestorben. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das Unrecht von damals verstecken wollen. Es fällt ihnen nicht einmal auf. Im Gegenteil. Das vorhandene Material ist inzwischen auf zwölf Leitz Ordner, fünfzig CDs mit kopierten Akten und einem kurzen Film von der Eröffnung der Schauburg am Millerntor, Ecke Zirkusweg, angewachsen.

Dazu gehört ein kleiner Film mit den Interviews der Söhne, (Horst Urich Sass, Rolf Arno Streit, Carl Heinz Streit) die damals aus Deutschland fliehen konnten. Aus Belo Horizonte kommt dieses Bild vom »Palast Theater« von Frida und James Henschel in der Hamburger Strasse.

Wann dieses Foto entstanden ist, konnten mir die Enkelkinder von James Henschel (Die Brüder Rolf Arno Streit und Carl Heinz Streit) nicht mitteilen. Vermutlich ist das Foto nach der Eröffnung des Neubaus entstanden.

(Text: Jens Meyer, bearbeitet Mai 2024)