Inhalt Hausarbeit von Ingrid Meyer, Berlin. 1970.

1. Einleitung

- 2. Lage des Arbeiterkindes im 19. Jahrhundert 2.1. Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 2.1.1. Veränderung in der Sozialstruktur Deutschlands im 19. Jahrhundert

- 2.2. Kinderarbeit und Gesetze zum Schutz der Arbeitskraft Kind

- 2.3. Wohnverhältnisse der Arbeiterfamilien

- 2.4. Entwicklung des Bildungssystems

- 3. Kinderbuchproduktion im 19. Jahrhundert 3.1. Entwicklung der Drucktechnik

- 3.2. Entwicklung des Vertriebssystems

- 3.3. Inhalte der Kinderbücher und deren Veränderung durch gesellschaftliche Einflüsse

- 4. Beispiele zur Kinderbuchproduktion des 19. Jahrhunderts

- 4.1. Bilderbogen 4.2. Grimms Märchen 4.3. Der Struwwelpeter

- 4.4. Max und Moritz

- 5. Versuch einer Übersicht über Bilderbuchproduktion von 1870 1910 6. Die Arbeiterbewegung und ihre Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugend

- 7. Zusammenfassende Betrachtung Anmerkungen Ausgewählte Bibliographie

Inhalt

Keine Art von Literatur war wohl jemals “Wert in sich selbst“; Kinder- und Jugendliteratur, wie jede literarische Erscheinung, hat zu tun mit den Produk-tionsbedingungen, mit den jeweils vorhandenen kulturellen Institutionen und den Erziehungs- und Kommunikationsverhältnissen. Bisher gibt es keine Gesamtdarstellung der Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur, die die gesellschaftlichen Faktoren der behandelten Zeitepochen miteinbezieht, deshalb möchte ich in meiner Arbeit mit dem Thema: Darstellung der Realität im Kinderbuch – Leseprobleme von Arbeiterkindern im 19. Jahrhundert – versuchen, den gesellschaftlichen Kontext, in den die Kinderliteratur des 19. Jahrhunderts eingebettet ist, darzustellen.

In der folgenden Arbeit möchte ich

1. einige Faktoren der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts herausarbeiten, insbesondere interessiert mich die soziale Lage des entstehenden, breiten Proletariats, und zwar vornehmlich die soziale Lage der Arbeiterkinder

2. einen Überblick über die Kinderbuchproduktion des 19. Jahrhunderts geben

3. aufzeigen, welches Realitätsbild und welche Wertvorstellungen diese Bücher enthielten, wem sie nützten, wem nicht und welche Interessen dahinter standen.

Diese Frage stellt sich besonders, wenn man bedenkt, daß die heile Kinderwelt-Ideologie, die im 19. Jahrhundert entstand, noch heute, trotz Veränderung im politisch – ökonomischen Bereich, einen wesentlichen Teil der Kinderbuchproduktion prägt. Dieter Richter sagt dazu in seinem Buch “Die heimlichen Erzieher“: “Kennt man die ökonomisch-historischen Wurzeln der Kinderwelt-Ideologie, dann versteht man auch die bedrohliche Geste, mit der sie bis heute verteidigt wird. Man versteht, welchen massiven Herrschaftsinteressen auch sie zum Schleier dient.“ Diese vom Bürgertum geprägte Ideologie der heilen Kinderwelt, die auch die Inhalte der Kinderbücher des 19. Jahrhunderts bestimmte, wirkt unwahr, wenn man sie mit den materiellen Lebensbedingungen der großen Masse der Arbeiterkinder konfrontiert. Der Rückgriff auf das 19. Jahrhundert (in dem so weit verbreitete Bücher wie Struwwelpeter und Nachkommen entstanden) hat die Funktion, den Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Kind und Ideologieproduktion deutlicher zu machen, als er sich dem unbefangenen Betrachter heute bei der Besichtigung des Kinderbuchmarktes ergibt.

2. Lage des Arbeiterkindes im 19. Jahrhundert

2.1. Wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland

Mitte des vergangenen Jahrhunderts drängte eine neue Klasse die alte feudale Ordnung zurück – das Bürgertum war an der Macht, mit ihm kam eine wirtschaftliche Entwicklung, die es in einem solchen Tempo in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Seit 1840 war die verfügbare Leistung der Dampfmaschinen von 40 000 Ps im Jahre 1872 auf 2 450 000 Ps gestiegen. Die Zahl der Aktiengesellschaften (vorwiegend Verkehrsaktiengesellschaften) stieg von 1849 – 7 (mit 43 Millionen Mark Kapital) auf 1870 – 259 (alle zusammen 2.400 Millionen Mark Kapital). Während 1840 die Länge der Eisenbahnstrecken noch 500 Km betrug, waren es 1870 – 19.600 km. Die Anzahl der Arbeiter in der Kruppschen Gußstahlfabrik in Essen erhöhte sich von 241 im Jahre 1850 auf 13.000 Arbeiter im Jahre 1875. Der Lohnindex stieg von 1850 bis 1870 in der Bauindustrie von 44 auf 61, in der Druckereiindustrie von 58 auf 74, im Bergbau von 54 auf 77, in der metallverarbeitenden Industrie von 43 auf 66. Die in diesem Zusammenhang steigenden Lebenshaltungskosten für Industriearbeiter stiegen ebenfalls von 1850 – 49 auf 1870 – 83 (1900 = 100%). Von 1844 bis 1847 stiegen die Lebenshaltungskosten um 50%. Während sich jedoch in der ersten Phase die Lebenshaltungskosten bei vermehrter Arbeitslosigkeit und in einer größeren wirtschaftlichen Krise erhöhten, stieg von 1850 – 1854 die Lebenshaltung um über 70%, dies ging aber in einer Phase des vorsichtigen wirtschaftlichen Aufschwungs vor sich. Da die Löhne in dieser Zeit nicht in gleicher Weise stiegen wie die Lebenshaltungskosten, sank der Bruttoreallohn von 1850 bis 1855 von Index 88 auf Index 55 ab und erreichte 1870 elf Punkte weniger als 1850.(1) Für die Arbeiter bedeutete also die vermehrte Produktion die “sog. technische Revolution“ ein gleichzeitiges Absinken ihres Lebensstandards. Woran das im einzelnen lag, ist hier nicht Gegenstand der Untersuchung. Festzuhalten bleibt lediglich, dass trotz vermehrter Warenproduktion und Intensivierung der Arbeitsprozesse, also vergrößertem Bruttosozialprodukt, der Lebensstandard der Arbeiter im Gegensatz dazu abnahm. Ein kurzes Beispiel aus dieser Zeit führe ich an: 1868 erschien in der offiziellen Zeitschrift des “Königlich Preußischen Statistischen Bureaus“ ein Artikel von L. Jacobi über die Löhne in Niederschlesien. Jürgen Kuczynski zitiert und kommentiert diese statistische Erhebung: “So stellt er zum Beispiel für den Kreis Landshut, damals wie heute ein Zentrum der Leinen Industrie, fest, daß das Existenzminimum auf dem Lande 120 und in der Stadt 150 Thaler für eine Familie war. Sodann bemerkt er, daß die Löhne unter dem Existenzminimum lagen. Wie kommt es nun, daß die Arbeiter trotzdem weiterleben? Dazu bemerkt Jacobi ganz einfach, daß sie in Wirklichkeit das Existenzminimum gar nicht brauchen, weil sie das Holz in den Wäldern sammeln können, weil sie ihre Kleidung meistens durch Betteln erhalten, und weil sie, wenn sie nicht genug zu essen haben, einfach hungern . . .“ Für den Kreis von Glogau stellt Jacobi wieder mutig fest, daß “die Löhne von Mann und Frau zusammengerechnet nur etwa zwei Drittel des Existenzminimums decken“. Und wie kann der Rest beschafft werden? Auf dreierlei Weise: “besonders intensive Stückarbeit und Kinderarbeit; Nahrungsmittelgenuß unter dem Existenzminimum auf Kosten der Gesundheit der Eltern oder der Kinder; oder schließlich irgendeine unehrliche Weise, etwas zu verdienen.“(2) Die Fabrikarbeit, die Tätigkeit in der Landwirtschaft und Heimarbeit, die ständige Unterernährung hatte u.a. auch zu Folge, daß immer mehr Jugendliche den Anforderungen des Militärdienstes nicht mehr genügten. Dieses Beispiel aus Saalfeld verdeutlicht das:

1878/79/80 Herzoglicher Landrat in Saalfeld

Musterungspflichtige 544

untauglich befunden 54

wegen zu schwachen Körperbaus zurückgestellt 282

Insgesamt wurden also 336 Jugendliche nicht zum Militärdienst genommen, das sind 62% aller Wehrdienstpflichtigen dieser Jahrgänge.(3)

In den sogenannten Gründerjahren um 1871 nach dem gewonnenen Frankreichfeldzug, kam es zu einer fieberhaften Investitionstätigkeit, die schließlich 1873 zu einer Überproduktionskrise und zu einem Rückgang der Produktion führte. Nach dem sogenannten “Gründerkrach“ erreichte die Zahl der Aktiengesellschaften bis 1900 den Stand von 1872 nicht mehr wieder. In dieser Zeit, zwischen 1870 und 1900 entstanden in den großen industriellen Ballungszentren die Arbeitersiedlungen und Mietskasernen mit 3 oder 4 Hinterhöfen (heute noch im Berlin bekannt). Es waren Viertel, in denen es eine enorm hohe Bevölkerungsdichte gab und die extrem schlecht mit sanitären Anlagen ausgerüstet waren. In Berlin z. B. wuchs die Einwohnerzahl von 900 000 im Jahre 1871 auf 2,7 Millionen um die Jahrhundertwende. Angezogen von der Aussicht auf Arbeit kamen jährlich Zehntausende aus allen Gegenden Deutschlands nach Berlin.

2.1.1. Veränderung in der Sozialstruktur im 19. Jahrhundert

Die Zuwachsrate der Bevölkerung nahm rasant zu. Allein von 1800 bis 1850 stieg die Bevölkerungszahl um 13 Millionen auf 36 Millionen, bis 1870 weiter auf 41 Millionen, schließlich erreichte sie um 1900 endlich 56 Millionen. Den höchsten Kinderreichtum hatte das Proletariat zu verzeichnen, für das jedes Kind nicht nur ein zusätzlicher Esser, sondern auch ein weiterer Versorger der Familie war. Die Bevölkerungsstruktur Deutschlands wandelte sich in den letzten dreissig Jahren des Jahrhunderts enorm, ähnlich den Strukturveränderungen in der Industrie. Die arme Landbevölkerung siedelte um in die entstehenden industriellen Ballungszentren Deutschlands, ins Ruhrgebiet, nach Berlin und nach Oberschlesien. Besonders die Schwer- und Produktionsmittelindustrie band einen großen Teil der Industriearbeiterschaft an sich. Das Zunftwesen, lange Zeit noch für die handwerklichen Berufe maßgebend gewesen, zerfiel zusehends. “Wie alle Länder dieser Zeit war Deutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts vornehmlich auf Ackerbau eingestellt.“ (4). Von den 10 Millionen Einwohnern Preußens lebten am Anfang des Jahrhunderts nur etwa 2,7 Millionen in den Städten. 80% der Bevölkerung arbeiteten in der Landwirtschaft oder standen mit ihrer Arbeit in direkter Abhängigkeit von der Landwirtschaft. Doch bis 1860 stieg die Industrieproduktion um das 5½fache. Erst in dieser Zeit entstand in Deutschland ein regelrechtes Industrieproletariat. Für 1882 gibt Jürgen Kuczynski von allen hauptberuflich Erwerbstätigen schon 3% Angestellte und 60,5% Arbeiter an. 1895 nahm der Prozentsatz der Arbeiter und Angestellten weiter zu: 67,7% Arbeiter, und 4,9% Angestellte. 1907 betrug der Anteil bereits 71,6% Arbeiter und 8,1% Angestellte. Damit verdiente 79,7% der hauptberuflich Erwerbstätigen seinen Unterhalt als Arbeiter oder Angestellter. Dennoch entfielen 1895 von 1.000 erwerbstätigen Arbeitern immerhin noch 237,7 auf die Landwirtschaft, also rund ein Viertel. Bis 1907 sank der Anteil der Arbeiter in den Landwirtschaft jedoch weiter auf 233,4 pro 1.000 Erwerbstätiger. Die Zahl der Selbstständigen ging in Industrie und Landwirtschaft ebenfalls zurück und zwar in allen Bereichen. Nur in dem Bereich, der von Anfang an eine bestimmte Kapitalmenge erforderte (Bergbau und Hütten), steigerte sie sich von 1895 bis 1907 leicht von 0,1 auf 0,2 von je 1.000 Erwerbstätigen. (5) Besonders zusammenhängende Familien wurden durch die Beschäftigung in der Industrie und durch die großen Umstrukturierungen in der Wirtschaft aus ihren sozialen Bindungen herausgerissen, die immer eine wichtige Hilfsfunktion in Notlagen hatten. Nun mußte sich jede Familie alleine durchschlagen.

2.2. Kinderarbeit und Gesetze zum Schutz der Arbeitskraft Kind

Mit der Durchsetzung des Kapitalismus in Deutschland, vermehrte sich auch der Anteil der in der Produktion beschäftigten Frauen und Kinder. Kinder ab dem fünften Lebensjahr wurden in Bergwerke, Hüttenwerke und Glasfabriken geschickt. Sie arbeiteten als Hilfskräfte in der Textilindustrie und in der Landwirtschaft. Während die Periode der Manufaktur noch die Qualifikation und den körperlichen Einsatz des einzelnen Arbeiters erforderte, war mit dem zunehmenden Einsatz von Maschinen auch die Dequalifikation des Arbeiters und das Absinken des Wertes der Arbeitskraft verbunden. Die Senkung des Wertes der Arbeitskraft zwang nun andrerseits die gesamte Arbeiterfamilie, für den Erhalt der Familie zu sorgen. Häufig kam es dann auch vor, dass erwachsene Arbeiter entlassen wurden, um den Arbeitsplatz für billigere Arbeitskraft(Frau, Kind) freizumachen: “mit der Senkung des Familienlohnes und dem Zwang zur Mitarbeit der kindlichen und weiblichen Familienmitglieder machte das Kapital den Arbeiter zum Sklavenhändler: “Er verkauft jetzt Weib und Kind“. (6) Zum Ende des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Situation der Kinder der Arbeiterklasse. Das hatte mehrere Gründe:

1. Eine Kinderschutzgesetzgebung wurde 1839 verabschiedet, fand jedoch erst Ende des Jahrhunderts langsam Beachtung. 2. Veränderung der Produktionsweise. 3. Benötigung von gesunden Rekrutenkontingenten.

In Preußen, das zu dieser Zeit das sozial fortschrittlichste Land Deutschlands war, wurde 1839 “die Kindernachtarbeit, die Einstellung von Kindern unter 9 Jahren, sowie von Analphabeten unter 16 Jahren in Fabriken ‚Berg-, Hütten- und Pochwerken‘ untersagt.“ (7) Die Analphabeten wurden in sogenannten Fabrikschulen unterrichtet, ca. 2 Stunden am Tag, oder, wenn das dem Unternehmer zu teuer war, in den Sonntagsschulen. Gesetzlich war er verpflichtet, den Kindern etwas beizubringen, sonst durfte er sie nicht beschäftigen. Dieses Kinderschutzgesetz blieb jedoch weitgehend wirkungslos, da erst 1861/62 in anderen industrialisierten Ländern wie Sachsen und Württemberg ähnliche Gesetze in Kraft traten; außerdem hatten die Unternehmer bei Verstößen gegen das Gesetz nur mit lächerlichen Strafen zu rechnen. Doch auch nach der nationalen Einigung 1871 wußte der Staatssekretär des Reichsamtes des Innern in einem Schreiben an den Kaiser 1902 zu berichten, das bei den im Jahre 1898 vorgenommenen Erhebungen über 500 000 schulpflichtige Kinder als außerhalb der Fabriken gewerblich tätig ermittelt worden seien. Zugleich sei festgestellt worden, daß die Kinder vielfach in gesundheitsgefährdenden Betrieben zu späten Abend- und frühen Morgenstunden und bis zu zehn Stunden täglich beschäftigt seien. Schulpflichtig war man im allgemeinen bis zu einem Alter von vierzehn Jahren. Fachleute gehen von der Schätzung aus, daß um 1900 mehrere Millionen Kinder arbeiteten, einschließlich der in der Landwirtschaft Tätigen. Mit dem Erstarken der Arbeiterklasse nahm die SPD, namentlich die sozialdemokratischen Frauen, den Kampf gegen die Kinderarbeit auf. Sie gründeten die sogenannten Kinderschutzkommissionen (bis zum Weltkrieg über 200), die sich selbst um die Beachtung der bestehenden Kinderschutzgesetzgebung kümmerten.

2.3. Wohnverhältnisse der Arbeiterfamilien

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschlechterten sich die Wohnverhältnisse in den industriellen Ballungszentren. In den Jahren 1861 bis 1910 stieg der Prozentsatz der Hinterhauswohnungen ohne Licht und Sonne (heute in Berlin mit dem Tarnausdruck Gartenhaus belegt) von 28% auf 48% aller Wohnungen in Berlin. Setzt man die Zahl der Hinterhauswohnungen in Bezug zu den kleinen Wohnungen, die in der Regel den Arbeiterfamilien zur Verfügung standen, steigt der Anteil der Hinterhauswohnungen auf 70%. 585 der Wohnungen hatten z.B. in Berlin keine Toilette in der Wohnung. Die Wohnung waren in der Regel überfüllt, in Einraumwohnungen befanden sich nach Auskunft der Historiker oft mehr als sechs Personen. Betten wurden von den Arbeitern an ärmere Schichtarbeiter vermietet, tagsüber schlief jemand darin, der auf Nachtschicht ging – ein anderer mietete das Bett für die Nacht. Man mietete einen Schlafplatz. “Die Verschlechterung (der Wohnverhältnisse, Anmerk. I. Meyer) hatte vor allem deswegen solch Ausmaß erreichen können, weil die Fortschritte auf dem Gebiete der Medizin den Ausbruch von Seuchen verhinderten und so den Reichen kein Grund gegeben schien, irgendwie sich um die Wohnverhältnisse der Armen zu kümmern.“ (8) Ebenfalls stiegen in dieser Zeit die Mieten schneller als die Löhne, was bedeutet, daß für eine Wohnung ein größerer Lohnanteil ausgegeben werden mußte. Aus einer zeitgenössischen Erzählung kann man folgende Darstellung der Arbeiterwohnungen erkennen: “In den engen Stuben umspülte die stickige, verbrauchte Luft vieler Menschen in einem Raum die Gesichter der Schlafenden. Treppen, Flure, Stuben, Quer- und Hinterhäuser, das war alles unerträglich dicht zusammen. Kaum Wände und Luft dazwischen. Einer spürte den schweren, unruhigen Atem des anderen. Der Geruch der Menschen drang durch Wände, Spalten und Verschläge. Mieter, Untermieter, Schlafburschen und der Fluch dieser Gasse – die Kinder, von denen es kaum eins gab, das in einem eigenen Bett schlafen konnte . . .“ (9) Berücksichtigt man, daß der Roman von Klaus Neukrantz im Jahre 1929 spielt und sich die “Wohnverhältnisse von 1900 bis 1914 ganz leicht verbessern“,(10) so muß man annehmen, daß eine Schilderung der Wohnverhältnisse für die Zeit um 1900 ähnlich schlecht ausgefallen wäre. In einer Denkschrift der Berliner Arbeiter Sanitätskommission aus dem Jahre 1893 findet sich folgende Darstellung einer typischen Arbeiterwohnung im Bezirk Berlin 61, Urbanstraße: “Die Wohnung besteht aus einer kleinen Stube und einer kleinen Küche, darin sechs Personen (zwei Erwachsene, vier Kinder). Die eine Wand ist eine Giebelwand, daher feucht und mit Schimmel bedeckt. Die Küche ist so klein, daß darin kein Bett stehen kann. Demnach ist alles in der feuchten Stube zusammengepfercht.“ (11) Statistisches Material über Wohnverhältnisse aus dieser Zeit ist wenig vorhanden, auch die Differenzierung nach bestimmten Bevölkerungsschichten erfolgt in der Regel nicht. In Berlin “kamen im Jahre 1860 schon 45 Personen auf ein Haus, 1870 waren es bereits 51 Personen und 1872 56 Personen pro Haus. Aber diese Zahlen werfen noch ein mildes Licht; denn die leeren Salons der Bourgeoisie nahmen in der Statistik ja mit auf, was in den Mietskasernen aus den Fenstern quoll. Aufschlußreicher sind diese Zahlen: im Jahre 1867 waren 11% aller Wohnungen in Vorderhäusern und 15% aller Wohnungen in Hofgebäuden und Hinterhäusern ohne eigene Küche; vier Jahre später, 1871, hatten schon 16% aller Wohnungen in Vorderhäusern und 23% der Wohnungen in den Hinterhäusern keine eigene Küche mehr. Sie waren bloße Schlafbehältnisse für Proletarier.“ (12)

2.4. Entwicklung des Bildungssystems

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kämpfte das Bürgertum um die Einrichtung eines bürgerlich-demokratischen Bildungs- und Erziehungswesens. Die fortschreitende kapitalistische Produktionsweise verlangte eine neue Struktur der Volksbildung. Es wurde für die industrielle Entwicklung mehr Wissen und weniger religiöser Glauben gebraucht. Wichtige Teilforderungen der erstrebten Demokratisierung des Bildungswesens waren: strikte Durchführung des Schulzwanges, besser gebildete Lehrer, die Einführung von Fortbildungs- und Berufsschuleinrichtungen und technischen Lehranstalten, die Beseitigung der Monopolstellung des Gymnasiums und die Errichtung von Realschulen. Obwohl schon 1619 in Weimar, 1649 in Württemberg, 1717 in Brandenburg-Preußen, 1763 – 1765 in Sachsen der staatliche Schulzwang eingeführt wurde, blieb die Erziehung der Arbeiterkinder in den Schulen weit hinter der öffentlichen Erziehung der bürgerlichen Kinder zurück. Im Zuge der industriellen Revolution und der starken Zunahme der Kinderarbeit wurde das Bildungssystem wieder wesentlich eingeschränkt. Für die städtischen Arbeiterkinder wurden die Fabrikschulen eingerichtet, u. a. bedingt durch Gesetze “über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“, die die Beschäftigung von Analphabeten in Fabriken untersagten. In diesen Fabrikschulen “erhielten die Kinder nach einer langen und ermüdenden Arbeitszeit von 11 bis 14 Stunden noch am späten Abend – im Winter von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr oder gar von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr, im Sommer von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in sogenannten Abend-schulen einen sehr kümmerlichen Unterricht. Andere mußten ihren einzigen arbeitsfreien Tag der Woche opfern, um in Sonntagsschulen ein geringes Maß an Bildung zu erwerben. Vielfach konnten die gesetzlichen Bestimmungen auch deshalb nicht erfüllt werden, weil für den Unterricht keine Räume vorhanden waren.“ (13) Zur Zeit der bürgerlichen Revolution 1848 begann auch die Arbeiterbewegung sich zu formieren. Sie war an einer Verbesserung des Schulunterrichts und an einem Abbau der Kinderarbeit bei gleichzeitigen Lohnerhöhungen interessiert. Doch die Arbeiterbewegung war zu schwach, um derartige Forderungen gegen konservative und klerikale Interessen durchsetzen zu können. Peter Reichensperger, ein Vertreter der katholischen Fraktion in der preußischen Kammer, artikulierte 1848 die Interessen der Klerikalen so: “Ich behaupte, daß man die unteren Klassen und den Armen von einem Recht auf Bildung ebensowenig als von einem Recht auf Lebensunterhaltung sprechen darf.“ (14) “Das aufstrebende Bürgertum hatte zwar aus ökonomischen Gründen kein Interesse an der Ausbildung der Arbeiter, um aber die Arbeiterschaft als politischen Bündnispartner gegenüber der Feudalklasse zu gewinnen, schäumt der Liberalismus vor edlem Zorn über die äußere und innere Rückständigkeit der Schule. In schwungvollen Worten preist er die Notwendigkeit allgemeiner Volksbildung, kühn fordert er die Einheitsschule, die Befreiung der Schule von der Herrschaft der Kirche, voller Edelmut verlangt er für die Kinder schöne Schulhäuser und für die Lehrer eine anständige Besoldung“. (15) Aber ernst gemeint waren diese Forderungen nicht, wie sich nach der Niederlage des Kampfes um die nationale Einigung 1849 herausstellte, als der Liberalismus über Schulfragen ab 1866 nun “mit verletzender Gleichgültigkeit . . . hinweg“ ging. (16) Der Prozeß der Herausbildung der Arbeiterpartei vollzog sich schwierig und nur unter Rückschlägen. Unter der Führung von Stephan Born entstand 1848 die erste deutsche “Arbeiterverbrüderung“, die 1848 ein umfangreiches Bildungsprogramm aufstellte. Dieses Programm enthielt u. a. die Forderungen: Trennung von Kirche und Schule, Unentgeltlichkeit des Unterrichts, Verbot der Kinderarbeit bis zum 14. Lebensjahr, Einrichtung staatlicher Lehrwerkstätten. Für die Durchsetzung dieses Programms wurden keine Pläne entwickelt. 1860 entstanden Arbeiterbildungsvereine, die weitgehend nur Elementarbildung vermittelten. Unter Führung von Ferdinand Lassalle wurde 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet. “Das Programm dieser Partei, von Lassalle 1863 verfasst, vertrat die bildungspolitische Ansicht, das der Staat, wenn er unter die Herrschaft der Idee des Arbeiterstandes gebracht sei, seine Aufgabe auch darin sehe, die ‚Erziehung und Entwicklung des Menschengeschlechtes zur Freiheit zu fördern.‘ Lassalle verzichtete damit auf die Entwicklung einer sozialistischen Bildungspolitik unter kapitalistischen Verhältnissen.“ (17) 1869 wurde in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands gegründet, die in ihrem Programm auch noch keine sozialistische Bildungs-politik auf dem Hintergrund der industriellen Revolution erstellte, sondern die demokratischen Forderungen der “Arbeiterverbrüderung“ von 1848 aufnahmen. “Die Übernahme des Ausbildungssektors durch den Staat, die durch die am 11. März 1872 erlassenen Schulgesetze bestätigt wurde, führte in den 70er Jahren zur Auseinandersetzung zwischen den Parteien der herrschenden Klasse.“ (18) Der Streit der Parteien um Einfluß auf die Schule nahm in dem Maße ab, wie sich die Sozialdemokratie als gemeinsamer Feind der herrschenden Klasse stärker profilierte. Mit der Kabinettsorder vom 1. Mai 1889 schlichtete der deutsche Kaiser Wilhelm II die Auseinandersetzung zwischen den bürgerlichen Parteien: “Schon längere Zeit hat mich der Gedanke beschäftigt, die Schule in ihren einzelnen Abstufungen nutzbar zu machen, um der Ausbreitung sozialistischer und kommunistischer Ideen entgegenzuwirken. In erster Linie wird die Schule durch die Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterlande die Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu legen haben. Aber ich kann mich der Erkenntnis nicht verschließen, daß in einer Zeit, in welcher die sozialdemokratischen Irrtümer und Entstellungen mit vermehrtem Eifer verbreitet werden, die Schule zur Förderung der Erkenntnis dessen, was wahr, was wirklich und was in der Welt möglich ist, erhöhte Anstrengungen zu machen hat. Sie muß bestrebt sein, schon der Jugend die Überzeugung zu verschaffen, daß die Lehren der Sozialdemokratie nicht nur den göttlichen Geboten und der christlichen Sittenlehre widersprechen, sondern in der Wirklichkeit unausführbar und in ihren Konsequenzen dem Einzelnen und dem Ganzen gleich verderblich sind.“ (19)

3. Kinderbuchproduktion im 19. Jahrhundert

3.1. Entwicklung der Drucktechnik

Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Industrialisierung des Verlagswesens unter anderem durch Angliederung von graphischen Nebenbetrieben an größere Verlage, die sich auch auf Papierfabriken und Schriftgießereien erstreckte. Auf dem Drucksektor war ebenfalls eine starke Entwicklung der Produktivkräfte zu verzeichnen. Durch die Erfindung und Anwendung der Schnell-presse, die kürzere Druckzeiten und damit geringe Kosten ermöglichte (1811), durch Erfindung der Setzmaschine Linotype von Mergenthaler (1884) und Monotype von Lanston (1897) konnte der Buchdruck weiter rationalisiert werden. Horst Kunze weiß in seinem Buch “Schatzbehalter“ auch anzumerken: “Die Anfänge des Offsetdrucks boten zugleich eine technische Hilfe zur Verbesserung der Qualität des Druckes, denn dieses mit einem Raster arbeitende Verfahren, bei dem die Farbe von der Druckplatte nicht direkt auf das Papier gelangte, sondern zunächst auf einem Gummituch “abgesetzt“ (“off-set“) wurde, vermochte die Wärme und Leuchtkraft der Farben weitgehend zu erhalten.“ (20) Dennoch “geht es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf weiten Strecken dem Verfall des künstlerischen und typographischen Kinderbuches entgegen. Zu dem Heer der unbedarften Vielschreiber von Jugendschriften gesellt sich jetzt ein Sintflut minderwertiger Zeichner, deren Produkte von rührigen, nur nach Gewinn strebenden Verlagen schnell und billig, das heisst schlecht und mangelhaft hergestellt werden.“ (21) Heinrich Wolgast lehnte den “Buntdruck“ generell ab, bedingt durch seine Unkenntnis über vorhandene technische Möglichkeiten. So traten er und andere weiter für den Holzdruck in Kinderbüchern ein. “Das war eine Verwechslung von Ursache und Wirkung, die Wolgast selbst, nach dem er über den wirklichen Sachverhalt informiert war, berichtigt hat.“(22) Ein weiterer Widerspruch war ein Beleg dafür, daß es keinesfalls an den Möglichkeiten der damaligen Drucktechnik gelegen hat, daß die Kinderbücher schlecht in Gestaltung, Inhalt und Farbe waren. Wolgast selbst wies 1906 darauf hin. “daß England und Frankreich im ‚Bilderbuch-Buntdruck‘ viel weiter seien als Deutschland. Er übersah dabei, daß mehrere dieser englischen Kinderbücher, die er im Auge hatte, den Vermerk ‚Made in Germany‘ trugen. Das heißt, dieselben Firmen, die für Deutschland Schund und Minderwertiges fabrizierten, waren sehr wohl in der Lage, Vorzügliches zu leisten.“ (23) Die Entwicklung der Drucktechnik in Deutschland war also mit entscheidend für den Preis eines Buches und damit für seine Verbreitung.

3.2. Entwicklung des Vertriebssystems

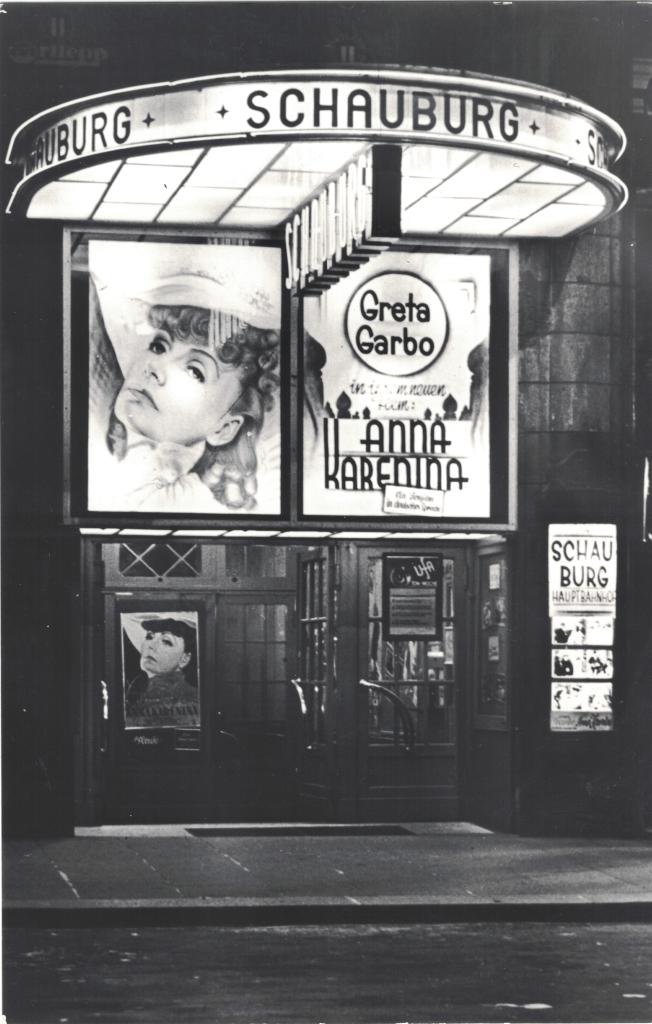

Ein eigenes Vertriebssystem für Kinderbücher gab es Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Die Bücher wurden über Buchhandlungen oder direkt durch Handlungsreisende vertrieben. Besonders die Landbevölkerung wurde durch Handlungsreisende – auch “Kolporteure“ genannt – beliefert. Während des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war dieser “Kolporteur“ der “mächtigste Lesestofflieferant.“ (24) Vertrieben wurde alles, was der Markt hergab: Kalender, Almanache, Handbücher, Romane und auch die berühmten Einblatt-Bilderbogen, die es einfarbig und später auch koloriert gab. Diese Bilder-bogen kann man als Vorläufer der modernen Comic-Strips ansehen. Der Preis lag bei 10 Pfennig, farbig kosteten sie 20 Pfennig. Vor der Entstehung des modernen Mehrfarbendruckes wurden sie in der Regel von Kindern der Armen handkoloriert. Die Literaturwissenschaft hat sich bisher kaum soziologisch mit dem Kinderbuch auseinandergesetzt, so daß wir heute nur vermuten können, welche Bücher von Arbeiterkindern gelesen wurden. In der Regel begnügt sich die Literaturwissenschaft mit dem Hinweis, “daß der Geschmack der unteren Volksschichten bedauerlicherweise minderwertig gewesen sei!“ (25) Mitte des Jahrhunderts waren die “Heftchen“ – von Rittern, Räubern und allgemeine Gruselliteratur sehr verbreitet. Der stationäre Buchhandel entwickelte sich in den großen Städten besonders rasch, aber nur dort in bestimmten Vierteln; für die Verteilung auf bestimmte Viertel habe ich jedoch keine Zahlenangaben gefunden. 1832 gab es in Preußen 296 stationäre Buchhandlungen in 81 Städten, 1834 kam in Berlin auf 3.000 Einwohner eine Buchhandlung. Wien hatte zur gleichen Zeit bei 300 000 Einwohnern insgesamt 43 Buchhandlungen. Erst nach der 48iger “Revolution“ entwickelte sich der Buchhandel sprunghafter. Im “Allgemeinen Adressbuch für den deutschen Buchhandel“ wurde 1881 sogar für den Ort Künzelsau eine Buchhandlung vermerkt. Im Königreich Württemberg kamen auf zwei Millionen Einwohner 127 Buchhandlungen, davon waren allein 60 in Stuttgart. In Sachsen war das Zahlenverhältnis besser: hier gab es auf 2,8 Millionen Einwohner immerhin schon 550 Buchhandlungen. Bayern hatte dagegen nicht so viele Buchhandlungen – auf 5,3 Millionen Einwohner gab es hier nur 310 Buchhandlungen. Dennoch sagen diese Zahlen wenig über die Verbreitung bestimmter Bücher bei bestimmten Schichten des Volkes aus; hier bleibt man weitgehend auf Vermutungen angewiesen, die allerdings aufgrund bestimmter Fakten, nämlich wegen der Preise der Druckschriften und der unterschiedlichen Kaufkraftmöglichkeiten verschiedener Schichten sehr gut gestützt werden können. In einem späteren Ab-schnitt werde ich genauer darauf eingehen. Der potentielle Leserzuwachs stieg in hundert Jahren (von 1770 – 1870) von etwa 15% bis zu 70% der stark wachsenden Bevölkerung. Dieser potentielle Leserzuwachs rekrutierte sich aus den finanziell leistungsschwächsten Schichten. “Diese können ihre Lesekenntnisse nur anwenden, wenn ihnen der Lektüre-Markt billigst Ware liefert.“ (26)

3.3. Inhalte der Kinderbücher und deren Veränderung durch geselllschaftliche Einflüsse

Im Gegensatz zum Bildungsgedanken der Aufklärung (18. Jahrhundert), der vor allem Wissen vermitteln wollte, wurde im 19. Jahrhundert (Romantik) die bisherige Kinderliteratur als zu lehrmeisterhaft abgelehnt. Es wurde die Idee der schutzbedürftigen, pardiesischen, naiven Kindheit propagiert. Das Elend der Stadt und Landbevölkerung, die Ausbeutung des Menschen durch lange Arbeitszeiten, schlechte Arbeitsbedingungen und niedrigen Lohn führte dazu, daß das neue Zeitalter als volksschädigend und verderbend abgelehnt wurde. Die politischen und wirtschaftlichen Unruhen, die nationalstaatlichen Bestrebungen des Bürgertums, der Kampf des Proletariats und des Bürgertums gegen den Adel in der Zeit von 1820 – 1848 fand keinen Niederschlag in der Kinderliteratur. Das Bürgertum hatte sich nach der Revolution völlig ins Privatleben zurückgezogen und kultivierte sein Heim und seine Gefühle. Heinrich Heine faßte diese Kultur in die Worte: “Man übte Bescheidenheit und Entsagung, man beugte sich demütig vor dem Unsichtbaren, haschte nach Schattenküssen und blauen Blumengerüchen, entsagte und flennte.“ (27) Die Seelenhaltung des Biedermeiers, verwaschen und wehleidig, schlug sich auf die Kinderbücher nieder. Die Inhalte sind beschaulich und niedlich, die fremde Welt ist nicht mehr Gegenstand der Betrachtung, sondern die dörfliche Idylle mit Hund, Kind und Katze. Solche Darstellungen finden wir u.a. von dem Illustrator Ludwig Richter. Kennzeichnend für diese Haltung sind auch die Märchenbücher, mit weinerlichen und rührseligen Inhalten, die unter den Titeln wie: “Nesthäkchen“, “Trotzkopf“, “Herzblättchen“, “Backfischchen“, “Blumenkörbchen“ erschienen. Es entstand auch erstmals ein großes Interesse an der Volkskunst. Märchen wurden gesammelt, Sagen, Lieder und Reime aufgeschrieben und veröffentlicht. Die bekanntesten Märchensammler sind die Gebrüder Grimm, die ihre “Kinder- und Hausmärchen“ erstmals 1812 veröffentlichen. Neben den überlieferten Märchen kamen auch Kunstmärchen in Mode, und fast alle Dichter der Romantik haben solche Märchen geschrieben, z. B. Andersen, E.Th.A. Hoffmann, Brentano, Möricke und Hauff. “Des Knaben Wunderhorn“, herausgegeben von Brentano und Achim von Arnim, beinhaltet alte Lieder und Reime aus dem Volksmund. Zu den erwähnten Tugenden Bescheidenheit, Bravsein, Fröhlichsein und Zufriedenheit kamen in den sechziger und siebziger Jahren noch vaterländisch-militaristische Züge. Nationales Selbstbewußtsein, Tapferkeit und Edelmut waren die neuen Tugenden. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich die aus privater Initiative entstandene Jugendschriftenbewegung, deren Mitglieder hauptsächlich Pfarrer, Lehrer und Pädagogen waren. Sie gaben verschiedene Verzeichnisse mit kritischen Auswahlen und Empfehlungen für Bücher heraus, deren gemeinsame Forderungen verstärkte Vermittlung von Kenntnissen und Tugendmustern waren. Die Jugendschriften sollten: “unterhalten, belehren und veredeln“. Die Qualität dieser Forderungen änderte sich zum Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei sahen die Autoren als wichtigstes Moment im Kinder- und Jugendbuch die ästhetische, künstlerische Erziehung an. Es vollzog sich die “Wende zum Kind,“ damit zur Irrationalität und Realitätsflucht. Tendenzfreie Literatur wurde gefordert, um die sich verstärkenden Widersprüche innerhalb des Kapitalismus von den Lesern fernzuhalten. Die diversen Theorien und praktischen An-sätze, die sich unter den Strömungen der Reformpädagogik subsummieren lassen, suchten im Prinzip nach Lösungsmöglichkeiten der kapitalistischen Bildungskrise, wie sie sich um 1900 in Deutschland ergab, und waren andererseits auch Produkt dieser Krise: “Diese Bildungskrise war durch den Wider-spruch zwischen den steigenden Anforderungen der Industrie an die Bildung des Menschen und den ängstlichen Bemühungen der herrschenden Klassen, eine wirkliche Erhöhung des Bildungsniveaus der Volksmassen zu verhindern, hervorgerufen worden.“ (28) Ein Teil der “Reformer“ versuchte der Misere durch Flucht in die Ideologie der “unpolitischen“, “heilen“ Kinderwelt, der “Parteinahme“ für das abstrakte Kind zu entgehen. Ein besonderer Vertreter innerhalb der Diskussion war Heinrich Wolgast, der aus der reformpädagogischen Kunsterziehungsbewegung kam. Besonders mit der Schrift “Das Elend unserer Jugendliteratur“ forderte er wertvolles Schriftgut für die Jugend, das ihrer seelischen Reife entsprach, vom Kinderlied zur Volksdichtung und zur deutschen Literatur führt. Heinrich Wolgast forderte “Die Jugendschrift in dichterischer Form muß ein Kunstwerk sein“ . . .“ Und die Dichtkunst “kann und darf nicht das Beförderungsmittel für Wissen und Moral sein.“ (29) Wolgast meinte in diesem Zusammenhang, die Befreiung der Literatur von nationalistischen, militaristischen und klerikalen Zügen. “Was bereits genügte, den Ausschüssen von Seiten der konservativen Presse den Vorwurf einzutragen, die Sozialdemokratie bediene sich ihrer als Mittel zur Zersetzung des Staates.“ (30)

Lesebücher wurden neu gestaltet und eine künstlerisch wertvolle, ästhetischen und pädagogischen Kriterien folgende Kinder- und Jugendliteratur entwickelt. Die Reformpädagogik war aber letztlich nicht in der Lage, der organisierten Abrichtung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen auf den ersten Weltkrieg einen ernst zu nehmenden Widerstand entgegenzusetzen.

4. Beispiel zur Kinderbuchproduktion des 19. Jahrhunderts 4.1. Bilderbogen

Die Einführung neuer Druckverfahren brachte im 19. Jahrhundert einen neuen Aufschwung für die Bilderbogenherstellung. Neue Produktionszentren entstanden, gleichzeitig erschienen neue Blätter in Massenauflagen und boten eine Ausweitung des Angebots für Kinder. Städte wie Neuruppin, München, Nürnberg, Stuttgart und Wien wurden als Druckorte wichtig. “Religiöse Darstellungen sind auch im 19. Jahrhundert, wie Statistiken und Kataloge zeigen, die populärsten. Alte Motive halten sich mit großer Zähigkeit. Einzelanalysen erhellen jedoch auch einen orts- und zeitgebundenen differenzierten Konsumentengeschmack: Die griechischen Helden Kanaris, Miaulis, Kolokotroin und der Kotzebue-Mörder Sand hingen in bunten Effigies (Bildnisse) 1822 in allen Berliner Buchbinderläden. 1837 zeigten die Elsässer große Neigung zu Pin-ups (Anheftmädchen) und Napoleons. Um 1850 – um nur ein anderes Beispiel zu nennen – war in Baden Heckers Porträt weit verbreitet. Der Konsum unterliegt im einzelnen Modeströmungen und aktuellen Problemstellungen. Die Verlagskataloge erlauben Rückschlüsse auf den Konsumentgeschmack aller Bevölkerungsschichten, Geschmacksträger waren keineswegs nur die niederen Volksklassen.“ (31)

Die bekanntesten Bilderbogen sind die Neuruppiner (1825) und die Münchner (1849). Während die Neuruppiner Bilderbogen, gegründet in einer kleinen Druckerei von Gustav Kühn, von anonymen Zeichnern stammten und sich an weite Kreise des Volkes wandten, arbeiteten bei dem Verlag Braun & Schneider in München namhafte Künstler mit. Zu den Münchner Bilderbogen, die einem hohen künstlerischem Niveau entsprachen, schreibt Horst Kunze in dem Buch “Schatzbehalter“: “Sie wandten sich überwiegend an die Jugend und wurden von ihr mit Spannung erwartet. Ein- bis zweimal im Monat kamen neue Bilderbogen heraus. Feste Preise waren garantiert: zehn Pfennig der schwarzweisse, zwanzig Pfennig der kolorierte Bogen. Von 1849 bis 1898 erschienen insgesamt 1056 Nummern. Wilhelm Busch ist an dem Unternehmen mit 50, Lothar Meggendorfer mit 66 Bogen beteiligt; zu den Mitarbeitern an den “Münchner Bilderbogen“ zählten ferner Adolf Oberländer, Franz von Pocci, Moritz von Schwind und Otto Speckter.“ Die Inhalte waren: “Darstellungen fremder Völker, wilder Tiere, Ansichten von Städten und Ländern, kulturhistorischen Bildern, wobei Kostüme vergangener Zeiten bevorzugt waren, aber ganz besonders für Kinder bestimmt waren Szenen aus dem Kinderleben, die umso beliebter waren, je lustiger es zuging. Märchen, Sagen, Fabeln, Legenden, Sprichwörter, bildlich dargestellt und mit kurzen, meist gereimten Texten versehen, fehlten nicht, so daß die Lust am Abenteuer, alle Spielarten der Phantasie, Freude am Spaß und Schabernack reichlich Nahrung fanden.“ (32)

Das künstlerische Niveau der Münchner Bilderbogen wurde von den Neuruppinern niemals erreicht und auch nicht angestrebt. Schon im Jahre 1832 wurden über 1 Million Neuruppiner Bilderbogen umgesetzt, in den Kriegsjahren 1870/71 steigerte sich der Umsatz auf etwa 3 Millionen Blätter. Die ungeheure Verbreitung dieser Dreipfennigbogen “beruhte auf der geschickten Ausnützung des Publikumsgeschmackes, und zwar aller Schichten des Publikums gemeinsam, sie beruhte darauf,’in jedem Augenblick zu wissen, was obenauf schwimmt, was das eigentliche Tagesinteresse bildet‘. Diese leuchtend bunten Bogen wurden von dem Lumpenhändler in Stapeln mitgeführt, um in Stadt und Land gegen Knochen und anderen Trödel eingetauscht zu werden.“ (33)

4.2. Grimms Märchen

Die Gebrüder Grimm begannen Ende des 18. Jahrhunderts Volksmächen zu sammeln und schriftlich zu fixieren. 1812 wurde der erste Band publiziert. Für die ersten Ausgaben mag man den Brüdern Grimm noch glauben, wenn sie 1819 im Vorwort schrieben: “Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nicht hin-zugesetzt, keinen Umstand und Zug der Sage selbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten.“ (34) Aber schon damals war diese Behauptung nachweislich nicht mehr zutreffend. Hierzu möchte ich zwei Beispiele anführen:

Marienkind

Ursprüngliche Fassung: (1812) “Das Kind nahm die Schlüssel und öffnete jeden Tag eine andere Tür und freute sich über den Anblick aller der himmlischen Wohnungen.“ Fassung von 1819: “Als die Jungfrau Maria weg war, fing sie an und besah die Wohnungen des Himmelreiches: jeden Tag schloß es eine auf, bis die zwölfe herum waren. In jeder aber saß ein Apostel und war von großem Glanz umgeben, und es freute sich über all die Pracht und Herrlichkeit und die Englein, die es immer begleiteten, freuten sich mit ihm.“ (35)

Der Gevatter Tod

In der Erstfassung verschmäht der arme Mann, der für sein dreizehntes Kind einen Gevatter sucht, den sich ihm anbietenden lieben Gott mit den Worten: “Ich will dich nicht zum Gevatter haben, denn du gibst den Reichen und läßt die Armen hungern.“ Wilhelm Grimm fügte in der zweiten Ausgabe daran den Satz: “Das sprach der Mann, weil er nicht wußte, wie weislich Gott Reichtum und Armut verteilt.“ (36)

So änderte sich diese ehemalige Volksliteratur unter der Feder von W. Grimm doch immer mehr zum Märchen des Bürgertums, während die ursprünglichen Geschichten als Ausdruck der ländlichen Unterschichten (abhängige Bauern, Knechte, Tagelöhner, Bettler) verstanden werden konnten. Mit dem Zugriff des Bürgertums auf diese Märchen wurden die Figuren verniedlicht, das Kulissenstereotyp (der dunkle Wald, die alte Linde) wurde immer wichtiger und die Handlungsmotivationen der dargestellten Personen änderten sich. Die Märchen wurden mit “runden“ Schlüssen versehen, mit Schlüssen, die der etablierten Moral entsprachen. Während die Märchen mündlich weitergegeben wurden, waren sie verknüpft mit der isolierten, hoffnungslosen Lage der ausgebeuteten ländlichen Unter-schichten, die keinen Ausweg hatten, ihre Lage jemals zu verbessern. “Nur als Märchen war ein besseres leben utopisch träumbar. Das deutsche Volksmärchen reflektierte diese Situation in seiner Grundstruktur: Zu Beginn gibt es einen Helden in hoffnungsloser Lage, er ist der Jüngste, der Dummkopf, der Knecht, die Stieftochter u.s.w..Die eigentliche Handlung verändert dann aber radikal seine Lage, um ihn unerwartet ins Märchenglück zu führen.“ (37) Dieser Held verhielt sich im entscheidenden Moment richtiger, d.h. gerechter und mitleidsvoller als die Herren, die Reichen, die Großen. Tiere und Zauberer oder seine Bauernschläue halfen die Wendung zum Guten herbeizuführen. Für die ursprünglichen Märchenhörer besaßen die Märchen einen konkreten Sinn, es waren Vorgänge ihrer gesellschaftlichen Umwelt und mit der sinnlichen Wahrnehmung eng verbunden. Für das bürgerliche Kind, auf das die Märchen – wie schon erläutert – zugeschnitten wurden, “wird dieser Zusammenhang weitenteils zerschnitten, so daß sie fast ausschließlich als Trauminhalte begriffen werden. Die Fremdheit des historisch fernen Bildmaterials, mit dem die Volksmärchen arbeiten, erlaubt kaum noch, diese Symbole mit der eigenen Erfahrung in Beziehung zu setzen.“ (38)

4.3. Der Struwwelpeter

1845 wurde das Buch, “Der Struwwelpeter“ – geschrieben und illustriert von dem Arzt Dr. Heinrich Hoffmann – erstmals gedruckt. Kein Bilderbuch hat derartig viele Auflagen und Abwandlungen erreicht. Schon 1876, 31 Jahre nach dem Erscheinen der Erstauflage, wurde die 100. Auflage verlegt, im Jahre 1896 kam die 200. Auflage heraus, 1908 zählt man die 400. und 1939 bereits die 593. Auflage. Der Verfasser, Dr. Heinrich Hoffmann, berichtet um 1890: “Ja, ich kann mit Befriedigung sagen, der Schlingel hat sich die ganze Welt erobert, ganz friedlich, ohne Blutvergießen, und die bösen Buben sind weiter auf der Erde herumgekommen, als ich . .“ (39) Dieses Kinderbuch vermittelt nicht, wie die Bücher der Aufklärung, Sach- und Weltkunde, sondern die gängigen Sozialisationspraktiken und Ziele der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Für den kritischen Betrachter ist dieses Buch gleich-zeitig die komplexe Darstellung bürgerlicher Erziehungsnormen wie: Ruhe und Ordnung, Sauberkeit, Pflichterfüllung, Gehorsam, Häuslichkeit, Schutz des bürgerlichen Eigentums und Triebverzicht. Diese Normen werden in dem Buch nicht von Eltern gefordert (im Gegensatz zu der alltäglichen Erziehungspraxis), sondern es werden Sachzwänge dargestellt, die das Kind belehren. Erst von der 3. Auflage an trägt das Buch den uns geläufigen Titel: “Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder.“ Drollig und lustig aber geht es beim Struwwelpeter nicht zu, sondern grausam, die Geschichten enden mit Krank-heit, Verstümmelung oder Tod. Wer nur ins Wasser fällt, wie Hans-Guck-in-die-Luft, kommt noch glimpflich davon. Oberstes Erziehungsziel dieses Gebrauchsbüchleins ist die Verinnerlichung von Zwängen, die nicht mehr durch “Autoritäten“ vermittelt werden, sondern anhand sogenannter Sachzwänge, die sich bei näherer Betrachtung allerdings als autoritäre Verhältnisse darstellen. Durch Übertreibung wird die Darstellung falsch und das Erziehungsziel durchsichtig. w.z.B. bei der Geschichte vom Suppenkaspar: Kein überfüttertes Kind stirbt nach vier Fastentagen (dies wußte Dr. Hoffmann als Arzt sicher auch). Hier ist auch nicht das Verhungern gemeint, sondern das Verbot des Lustgewinns des Kindes beim Essen. Auch bei Paulinchen geht es um die Verinnerlichung von Zwängen (Erhalten des Besitzes), die durch den “Sachzwang“ Feuertod vermittelt werden soll (die beiden Katzen können sich retten, Paulinchen nicht). Konrad übertritt das Gebot des Triebverzichts (Verzicht auf orale Befriedigung – Daumenlutschen) und wird durch eine bisher unbekannte Person schwer verletzt (Schneider mit der Schere). Kastrationsängste bei Triebbefriedigung werden dem Kind schon früh vermittelt. In der Geschichte vom Zappel-Philipp muß die Familie hungern als Folge kindlichen Eigensinns, unvernünftigen Verhaltens in Form von ungehemmten Bewegungsdrang. Der böse Friedrich, von dem man annehmen kann, daß er nicht von “Natur aus böse“, sondern so “erzogen“ worden ist, kommt mit einem Biß davon. Drei Geschichten vermitteln soziale Ächtung des Außenseiters durch die Gesellschaft: Struwwelpeter, Mohr und Hans-Guck-in-die-Luft werden aufgrund von Aussehen oder Handeln diskriminiert. Rassische Minderheiten werden zwar geduldet (Geschichte vom Mohr, aber in dem Begriff der Duldung des Anders-artigen schwingt schon mit,“daß es um ein Zugeständnis geht, um ein Ertragen des anderen, der sozusagen nicht über einen Anspruch verfügt, den ihm etwa Massenhaftigkeit oder materielle Macht verleihen.“ (40) Wenn das Kind nicht gegen soziale Normen, den herrschenden Lebensstil und sittliche Orientierungen verstößt, kündigt der Vorspruch vom “Struwwelpeter“ als Belohnung für Wohlverhalten das Buch selbst an.

Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind; wenn sie ihre Suppe essen und das Brot auch nicht vergessen, wenn sie, ohne Lärm zu machen, still sind bei den Siebensachen, beim Spazierengehn auf den Gassen von Mama sich führen lassen, bringt es ihnen Gut’s genug und ein schönes Bilderbuch.

4.4. Max und Moritz

“Max und Moritz, eine Bubengeschichte in sieben Streichen“, von Wilhelm Busch, gehört ebenfalls zu den Büchern, die heute noch weit verbreitet sind. Allerdings hat dieses Buch, dessen Geschichten auch als Bilderbogen erschienen (1865), nicht annähernd eine so große Verbreitung gefunden, wie der “Struwwelpeter“. 1870 erfuhr dieses Buch die vierte Auflage. Die Geschichten von Max und Moritz spielen auf dem Lande und handeln von zwei Brüdern, die in ihrer Freizeit der Dorfbevölkerung allerhand Streiche spielen. Das Kleinbürgertum (Müller, Schneider, Bäcker, Schulmeister) und die gesamte Dorfbevölkerung ist am Ende froh, daß beide auf relativ heimtückische Weise umgebracht werden. Und das, obwohl ihnen normalerweise keine Kapitalverbrechen vorzuwerfen sind, sondern Mundraub, Diebstahl und grober Unfug. Die Familienverhältnisse der Brüder sind reichlich unklar, Eltern scheinen die beiden nicht mehr zu haben. Niemand, auch nicht der auftauchende Verwandte, Onkel Fritze, weint am Schluß über ihren Tod. Das Buch “Max und Moritz“ ist auch ein Beispiel zum Thema des männlichen Rollenverhaltens, “Max und Moritz“ ist eindeutig als Bubengeschichte gekennzeichnet – Mädchen durften sich solche Streiche damals gar nicht einmal ausdenken. Im Gegensatz zum “Struwwelpeter“ findet man bei “Max und Moritz“ nicht die Verinnerlichungstendenzen von bestimmten Zwängen. Zwar folgt auch hier die Strafe für sieben Streiche, jedoch nicht unpersönlich als Sachzwang dargestellt, sondern ausgeführt von zwei Personen des Dorfes, die durch “Max und Moritz“ geschädigt worden sind. Beide “Buben“ sind die Störenfriede der Dorfbewohner, die ihre Ordnung durcheinander bringen. Das moralische Postulat oder bürgerliche Erziehungsvorstellungen wie beim “Struwwelpeter“ sind hier nicht Gegenstand der einzelnen Geschichten. So ist es auch zu verstehen, daß dieses Buch sich nicht nahtlos in der Reihe der anderen Bilderbücher einfügen ließ, sondern Widersprüche hervorrief: “Die für den ersten Anblick ganz harmlos und belustigend erscheinenden Caricaturen auf manchen “Münchner Bilderbogen“, in Max und Moritz und in anderen Büchern von W. Busch und dgl. sind eins von den äußerst gefährlichen Giften, welche die heutige Jugend, wie man überall klagt, so naseweis, unbot-mäßig und frivol machen.“ (41) Das schrieb 1883 der Pädagoge Friedrich Seidel in Friedrich Fröbels “Mutter und Koselieder“ über Wilhelm Busch. Vermerkt wird in den Buch “Schatzbehalter“ von Horst Kunze ebenfalls, daß die Bemühungen der Pädagogen, dieses Buch “umzubiegen“, wenig Erfolg gehabt haben, “und die Jugend vor dem ersten Weltkrieg nicht daran gehindert hat, ihn zu verschlingen; auch in Arbeiterbildungsbibliotheken zählte er zu den meistgelesenen Autoren.“ (42)

5. Versuch einer Übersicht über die Bilderbuchproduktion von 1870 – 1910

Ein Verzeichnis der in den Jahren 1870 – 1910 erschienenen Bilderbücher in “Das Bilderbuch“, einer Zusammenstellung des Institutes für Jugend-buchforschung der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, nennt 296 Bilderbuchtitel für diese Zeit.

In einer entsprechenden Bibliographie, herausgege-ben von Heinz Wegehaupt, sind für Kinder der Arbeiterklasse für die Zeit von 1870 – 1918 fünfundachtzig Titel aufgeführt. Diese Titel beziehen sich aber auf Kinder- und Jugendbücher, das bedeutet, Bilderbücher sind darin eingeschlossen und von daher wird ihr Anteil verschwindend gering sein. Die folgende Zusammenstellung von Bilderbuchtiteln nach den Unterlagen des Instituts für Jugendbuchforschung, Frankfurt, in “Das Bilderbuch“, läßt erkennen, daß die Autoren hauptsächlich die sogenannte “heile Kinderwelt“ in ihren Büchern beschrieben.

Titel der Bilderbücher 1870

Aus dem Kinderleben Bilderbibel für die Jugend Deutsche Bilderbogen für Jung und Alt (Nr.151-250) Frau Kätzchen. Ein Märchen dem Volksmunde nacherzählt Fünfzig Fabeln für Kinder von Wilhelm Hey Gute Sprüche, weise Lehren, muß man üben, nicht bloß hören Lustige Bilder und fröhliche Lieder für kleine Leute Max und Moritz (4. Auflage) Naturgeschichte der Vögel Der schwarze Peter. Ein Bilderbuch für artige Kinder (2. Auflage)

Titel der Bilderbücher 1880 Deutscher Kinderfrühling in Wort, Klang und Bild Freud und Leid der Kinderzeit Gute Freundschaft. Eine Geschichte für Damen, aber für kleine (5. Auflage) Hans Haenschen das Etwas werden wollte Kinderlust und Kinderfreuden Neues Verwandlungs-Bilderbuch Orbi pictus (3. Auflage) Der Pegasus. Klassisches Bilderbuch für die Jugend Unterm Märchenbaum (3. Auflage) Veilchen im Walde Titel der Bilderbücher 1890 Aus aller Welt Das Deutsche ABC‘ Buch Durch Feld und Wald durchs Haus und Hof Herzblättchens Naturgeschichte (3. Auflage) Das Kind und seine kleine Welt (2. Auflage) Kleiner Märchengarten Lustiges Automaten-Theater Das Militärbuch (2. verbesserte Auflage) Scherz und Ernst in Wort und Bild für Kinderstube und Kleinkinderschule (2. Auflage) Till Eulenspiegel lustige Fahrten und Schwänke (3. Auflage) Vom Hänschen, der Alles besser weiß Zwölf Kindergeschichten

Titel der Bilderbücher 1900 Das deutsche Heer Federspiele (2. Auflage) Fitzebutze Der gestiefelte Kater Im Frühling. Ein Bilderbuch für große und kleine Kinder (3. Auflage) Im Winter. Ein Bilderbuch für große und kleine Kinder (3. Auflage) Struwwelpeterbuch Unser Liederbuch Wen soll ich malen?

Titel der Bilderbücher 1910 Blumen aus Garten und Flur Brüderchen und Schwesterchen Bruder Straubinger Dideldumdei! Verse für die Kleinen Elschens Geburtstag Kinderheimat in Liedern von Friedrich Güll Kunterbunt. Mit lustigen Versen und Erzählungen Märchenstrauß für Kind und Haus Niki. Eine drollige Hundegeschichte Osterbuch. Mit Versen von Christian Morgenstern Ringel-Rangel-Reih. Ein lustiges Allerlei Von Drachen, Puppen und Soldaten Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

Bilderbücher mit mehr als 2 Auflagen in der Zeit von 1870 – 1910 Über Auflagenhöhen und Verbreitung von Bilderbüchern gibt es keine gesicherten Statistiken, auch das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, das zu dieser Zeit bereits existierte, verfügt nach meinen Recherchen über solche Daten nicht. Um herauszufinden, welche Bücher eine stärkere Verbreitung fanden, habe ich mir die Mühe gemacht, aus den Angaben des Deutschen Instituts für Jugendbuchforschung, Frankfurt am Main, in “Das Bilderbuch“ von K. Doderer diejenigen Bücher herauszuschreiben, die mit mehr als zwei Auflagen dort bibliographiert sind. Bis zu einer bestimmten Zeit erfolgte die Sammlung von Kinderbüchern unsystematisch, und es erscheint daher durchaus nicht gesichert, daß nur diese Bücher und keine anderen mit mehr als 2 Auflagen erschienen sind, dies ist bei der Aufstellung zu berücksichtigen. 146 Bastian der Faulpelz, Heinrich Hoffmann, 1866, 3. Auflage 156 Bilder zur Jobsiade, Wilhelm Busch, 1874, 4. Auflage 256 Im Winter, Meggendorfer, München 1883, 8. Auflage 262 Eine Kätzchengeschichte, A. Hoppe, 1845, 7. Auflage 273 Kindergarten, Gedichte, Löwenstein, Hosemann, 1873, 3. Auflage 283 Die Kinderstube, Flinzer, Lausch, 1886, 4. Auflage 286 Der kleine darmstädtische Catechismus des Dr. Martin Luther, Elwert 1851, 6. Auflage 288 Kleines Volk, Pletsch, Oldenburg, Leipzig 1879, 5. Auflage 290 Der kluge Quötzelhahn, J. J. Kummer, Erfurt 1884, 6. Auflage 318 Mancherlei aus des Lebens Mai, Pletsch, Schanz, Leipzig, 1864, 3. Auflage 330 Naturgeschichte der Amphibien, Esslingen, 1871, 8. Auflage 333 Naturgeschichte der Vögel, Esslingen, 1870, 6. Auflage 334 Naturgeschichte für die Jugend, Leipzig, 1864, 11. Auflage 351 Orbis pictus, Leipzig,1883, 5. Auflage 362 Robert Reinickes Märchen, Lieder und Geschichtenbuch, Robert Reinick, Bielefeld, 1889, 9. Auflage 363 Robinsons Thierbude, Zähler und Flinzer, 1867, 3. Auflage 384 Struwwelpeter, Dr. Heinrich Hoffmann, 1876, 100. Auflage, 1896, 198. Auflage 395 Till Eulenspiegel’s lustige Fahrten und Schwänke, Muldener, Ramberg, Leipzig, 1890, 3. Auflage 400 Unterm Märchen, Klimsch, Oswalt, Frankfurt, 1880, 3. Auflage 504 Die fleißige Puppenschneiderin, Lutz, Heyde, Stuttgart, 1902, 5. Auflage 567 Im Frühling, Kepter, Holzhausen, Lahr, 1900, 3. Auflage 571 Im Winter, Kepter, Holzhausen, Lahr, 1900, 3. Auflage 723 Die schönsten Fabeln für Kinder, W. Hey, Stuttgart, 1909, 4. Auflage

6. Die Arbeiterbewegung und ihre Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugendliteratur Erst mit der verstärkten Organisierung der Arbeiterklasse in Parteien und Gewerkschaften entstand in der Sozialdemokratie langsam das Bewußtsein vom Kinderbuch als Medium politischer Erfahrung und sozialen Lernens. Die Diskussion um das Kinderbuch und Aufnahme der Produktion von Kinderliteratur entwickelte sich nur zögernd und hatte zu leiden: – unter der sozialdemokratische Auffassung, die meinte, Kultur- und Erziehungspolitik sei eh nur eine Nebensache – innerhalb der verschiedenen politischen Richtungen und Fraktionierungen – unter der Fixierung an den bürgerlichen Begriff von Erziehung und Literatur Aus dem Bewußtsein heraus, daß für Arbeiterkinder keine geeignete Literatur existierte, gaben Clara Zetkin und Käthe Duncker eine Kinderbeilage zur sozialdemokratischen Wochenzeitung “Die Gleichheit“ heraus (ab 1905). Vereinzelte Versuche der Sozialdemokraten, Kinderliteratur herauszugeben, konnten jedoch nicht das Angebot der bürgerlichen Kinderliteratur aufwiegen. Clara Zetkin mußte auf dem Parteitag der Sozialdemokraten 1906 konstatieren, daß die Versuche, eine sozialistische Kinderliteratur zu schaffen, “beim Proletariat durchaus nicht die Berücksichtigung und Unterstützung gefunden haben, die sie verdienen. Die Verlagsinstitute der Partei haben von neuerlichen Versuchen in dieser Richtung abgesehen, nachdem sie die Erfahrung gemacht, daß unsere Literatur die Konkurrenz nicht bestand mit der ganz minderwertigen, billigen bürgerlichen Kinderliteratur, die auf den Markt geworfen wird.“ (43) Auch innerhalb der Führung der Sozialdemokratie war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, welche Rolle sozialistische Kinderliteratur bei der Änderung der bestehenden Verhältnisse haben könne. Das “Bilderbuch für große und kleine Kinder“ erschien 1893 als eines der ersten Bücher der Sozialdemokraten im Partei-Verlag Dietz, Stuttgart. “Es enthielt Gedichte, Märchen und Erzählungen, die zum einen dem “bürgerlichen Erbe“ entstammten, zum anderen jedoch Soziales und Historisches vom Standpunkt des Sozialismus aus vermitteln wollten . . . ein starker sozialsentimaler Zug herrschte vor, das politische Ideal ist die Versöhnung der Klassen und der Sozialismus erscheint als die selige Endzeit, die dereinst kommen wird.“ (44) Im Gegensatz zur bürgerlichen Kinderliteratur war jedoch in diesem Buch die Rede von Sozialem und Politischem, “Arm und Reich, von der Gemeinheit der Mächtigen, von der Brüderlichkeit der Unterdrückten, von einem besseren Leben.“ (45) Insgesamt typisch für die Haltung des Sozialdemokraten ist die Erwiderung von Karl Kautskys auf Besprechung dieses Kinderbuches in der “Neuen Zeit“. Kautsky erkannte zwar das Bedürfnis der Arbeiter nach einer geeigneten Lektüre für ihre Kinder an, aber einer spezifisch sozialistischen Jugendliteratur stand er insgesamt ablehnend gegen-über. Dieter Richter faßt diese Haltung der Parteiführung in folgenden Punkten zusammen:

“1. Jugendliteratur habe frei zu sein von politischen Inhalten, auch sozialistischen. 2. Jugendliteratur sei kein Mittel politischer Agitation. 3. Das kämpfende Proletariat sei notwendigerweise kulturell unproduktiv. 4. Das Proletariat habe auch auf dem Gebiet der Jugendliteratur das – gereinigte – kulturelle Erbe der Bourgeoisie anzutreten.“ (46) Die Auffassung der sozialdemokratischen Führung, pädagogische Fragen mußten im Grunde nach der (mittels Stimmzetteln erhofften) Machtübernahme des preußischen Staates durch die Arbeiterpartei in Angriff genommen werden, sollte sich spätestens bei Kriegsausbruch als gefährliche Fehleinschätzung herausstellen. Dennoch hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese Haltung der Sozialdemokraten, die da mit dem Klassengegner das Feld der Kinder- und Jugendbuchproduktion überließ, zu verändern. Die regelmäßig niedergestimmten Anträge, insbesondere von Karl Liebknecht, zielten darauf hin, “die Partei zur Entfaltung einer breiten, anti-militaristischen Propaganda unter der Jugend zu veranlassen.“ (47) 1912 kam es beim Erscheinen des Jugendbuches “Das Menschenschlachthaus“ von Wilhelm Lamszus, Mitglied der SPD, zu einem politischen Skandal. Das Jugendbuch, das den Untertitel trägt, “Bilder vom kommen-den Krieg“, war das erste deutsche Antikriegsbuch. Auf 111 Seiten schildert Lamszus Fronterlebnisse des 1. Weltkrieges: Die Materialschlacht und das Massensterben.“Das Erschütternde an diesem Kriegsbericht ist, das er von einem Krieg berichtet, der noch gar nicht stattgefunden hat – der aber zwei Jahre später stattfinden sollte.“ (48) Wilhelm Lamszus wurde wegen dieses Buches von der Hamburger Oberschulbehörde als Volksschullehrer beurlaubt. Die Verteidiger des Buches argumentierten gegen die entfesselte öffentliche Anti-Lamszus-Kampagne merkwürdig defensiv:

“1. Das Buch ist keine Tendenzschrift, sondern ein literarisches Kunstwerk und als solches zu dulden. 2. Lamszus habe dieses Buch nicht in seiner Eigenschaft als Lehrer, sondern als Schriftsteller geschrieben. 3. Selbstverständlich werde auch ein Mann wie Lamszus im Zweifelsfall seiner “vaterländischen Pflicht“ genügen und zu den Waffen greifen.“ (49) Erst in den 20iger Jahren kam es zu einer bewußten Gestaltung sozialistischer Kinderliteratur, unter anderem durch Alex Wedding (Pseudonym von Grete Weiskopf / Margarete Bernheim) mit dem Buch “Ede und Unku“ ein Jugendroman; Hermynia zur Mühlen, die neue Kindermärchen schrieb (Was Peterchens Freunde erzählen, 1921; Es war einmal und es wird sein, 1930). Im Jahre 1924 wurde Hermynia zur Mühlen wegen Hochverrats angeklagt, weil sie mit ihrer Erzählung “Schupoman Karl Müller“, die Moral der Polizei untergraben haben soll. (1926 wurde sie freigesprochen). Auch die Kinderfreunde Bewegung, in der Andreas Gayk mitarbeitete, gab in den 20iger Jahren Bücher heraus. Anhand des Buches “Lesebuch der Republik“ von Oskar Hübner wurde erst in den Jahren 1922/23 eine intensive Auseinandersetzung mit den antidemokratischen und antiproletarischen Inhalten der Schulbücher von der Arbeiterbewegung geführt. Zusammenfassend ist zu sagen, daß sich innerhalb der Arbeiterbewegung allmählich die Erkenntnis durchsetzte, daß Erziehung politisch sei, und das die Medienproduktion bestimmten politischen Interessen unterliegt.

7. Zusammenfassende Betrachtung

Betrachtet man nach dem vorliegenden Material die Preise der Bücher, Freizeitprobleme der Arbeiterkinder und Lebensverhältnisse und die davon abhängige Beeinträchtigung der Verbreitung des Kinderbuches bei Arbeiterkindern, so kommt man zu folgender Überlegung: Die Verbreitung bestimmter Bücher bei Kindern hing mit verschiedenen Faktoren untrennbar zusammen. Hauptfaktor war der Preis des Buches und die zur Verfügung stehende Geldmenge einer Familie für solch eine “Kulturausgabe“. So kostete beispielsweise der Struwwelpeter 59 Kreuzer (Erstauflage), damit machte der Preis dieses Buches 25% des Wochenverdienstes einer Arbeiterfamlie aus. Da einer Familie vom Wochenlohn, abzüglich Miete, Abgaben, Lebensmittel, Licht und Feuerung noch 16 Kreuzer wöchentlich für sonstige Ausgaben blieben, durfte eine Familie sich für vier Wochen keine anderen Ausgaben leisten, um z.B. den Struwwelpeter kaufen zu können. (50). Zweiter sehr wichtiger Faktor ist gerade angesichts hoher Kinderarbeitszahlen (Siehe 2.2.) die zur Verfügung stehende Freizeit und Aufnahmefähigkeit des Kindes. Beide Faktoren müssen für das Arbeiterkind so beantwortet werden, daß weder genügend Geld, noch genügend Zeit zur Verfügung stand, die Kinderbücher des 19. Jahrhunderts zu rezipieren. Eine weitere Beeinträchtigung in der Kinderbuchrezeption erfuhr das Arbeiterkind durch die sich zum Ende des 19. Jahrhunderts verschlechternden Wohnverhältnisse der Arbeiterfamilien (wie in 2.3. dargestellt). Es waren noch 2 weitere Faktoren, die eine Verbreitung des Kinderbuches verhinderten: einerseits die Erkenntnis der besitzenden Klassen, daß eine breite Volksbildung ihre Macht gefährden könne. Dies ist aus folgendem ersichtlich: Die Arbeiterklasse dieser Zeit glaubte weitgehend, daß sie mit Büchern und Bildung ihre aussichtslose, schlechte Lage nicht ändern könne. In diesem Zusammenhang ist die Aussage von H. Mehner von 1887 über eine Leipziger Arbeiterfamilie interessant, in der er beschreibt, daß ausschließlich billige Monatsschriften und Kolportageromane die Lektüre einer Familie bildeten, wo der Mann als Knochenstampfer in einer Dünge-mittelfabrik arbeitete und die Frau in der gleichen Fabrik als Knochensortiererin. Befragt, warum sie diese Lektüre bevorzugen, antworteten sie: “Fortkommen thut man nicht und eine Unterhaltung muß man haben.“ (51). Erst mit dem Erstarken der Arbeiterbewegung und der Gründung von Arbeiterbildungsvereinigungen setzte sich die Losung von Wilhelm Liebknecht durch: Wissen ist Macht. (Nicht zu verwechseln mit Wissen ist Nacht). Die besitzenden Klassen dieser Zeit sind aber an einer allgemeinen Bildung der Arbeiterklasse nur insoweit interessiert (wie in 2.4. dargestellt), als es um die Qualifikation der Arbeitskraft geht. So ist F. Schaubach 186 der Meinung, “es werde zu viel gelesen; doch tröstet der Gedanke, daß wenigstens das Proletariat, ermüdet von Arbeit und Schnaps, keine Lesebedürfnisse hat: auf der untersten Stufe der Leser steht die Classe der Besitzlosen, allerdings nicht das eigentliche Proletariat der Städte, denn dieses findet nach der anstrengenden Handarbeit des Tages seine Erholung im Schlaf, seinen Genuß in Kartoffeln und Branntwein, und ist darum so ziemlich der einzige Theil der Bevölkerung, welcher nicht nach Büchern verlangt . . .“ (52) Da die Eltern der Arbeiterkinder jener Zeit, wenn sie lasen, sich wohl fast ausschließlich mit Kolportageliteratur befaßten, nehme ich an, daß die Arbeiterkinder, wenn sie nicht diese Literatur ihrer Eltern mit rezipierten, keine Möglichkeit und Unterstützung fanden, andere Literatur zu lesen. Habe ich bis jetzt Faktoren genannt, die einer Verbreitung der Kinderliteratur hinderlich waren, so möchte ich jetzt Gründe nennen, die sie förderten: Mit der langsamen Entwicklung des Bildungssystems, die aufgrund gestiegener Qualifikationsanforderung an das Industrieproletariat erfolgte, der ent-stehenden Selbstorganisation der Arbeiterschaft in Parteien und Gewerkschaften und der damit einhergehenden Gründung von Arbeiterbibliotheken und Publikationen, verbesserte sich das Angebot und die Nachfrage geeigneter Literatur für Arbeiterkinder. Der zweite Faktor für eventuell vermehrte Kinderbuchrezeption ist der Rückgang der Kinderarbeit, der mehr Freizeit für Arbeiterkinder bedeutete. Dieser Rückgang folgte aus ökonomischer Ver-änderung und politischem Druck von sozialdemokratischen Frauenverbände am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Schwierigkeit meiner Arbeit war es, das sich die traditionelle Kinderbuchforschung aufs “gute“ bürgerliche Kinderbuch fixiert und kaum in der Lage ist, das Kinderbuchangebot schichtspezifisch zu untersuchen. Weder die Publikationen des “fleißigen“ Institutes für Jugendbuchforschung an der Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt, noch Horst Kunze, Bettina Hürlimann oder Irene Dyhrenfurth-Graebsch unternehmen den Versuch, eine Beziehung zwischen Kinderbuch und gesellschaftlicher Realität zu finden. Wie weit sich deren “kunstbetrachtende“ Geschichtsschreibung des Kinderbuches von der gesellschaftlichen Realität entfernt, sei an der Erstauflage des Struwwlpeters und seines Preises (25% des Wochenlohnes eines Arbeiters) noch einmal bei Irene Dyhrenfurth-Graebsch gezeigt: Ihre Aussage zum Preis: “Hoffmann hatte richtig gerechnet, daß jedermann sagen würde: Das kostet ja nicht einmal einen Gulden.“ (Anm.: wie viel war das für einen Arbeiter!) Man kommt daher unschwer zu der Annahme, daß das Arbeiterkind den Struwwelpeter nur durch die Fertigung (Kolorieren durch Schablonen) kennengelernt hat, nicht jedoch durch eigenes Lesen. (53) Versucht man Inhalt und Darstellungsform des Kinderbuches am Ende des 19. Jahrhunderts mit der sozialen Realität des Arbeiterkindes in Beziehung zu setzen, so kann man davon ausgehen, daß besonders das Kind des Industriearbeiters kaum Identifikationsmöglichkeiten mit den Inhalten und Formen des Kinderbuches gehabt hat. Arbeiterkinder träumen nicht “von großen schneeweißen Schimmeln, die sie auf Flügeln über die schlafende, stille Stadt tragen,“ sondern“ von einem Paar neuer Stiefel.“ (54). Dabei zu berücksichtigen ist noch, daß das Arbeiterkind viel stärker mit den Bedingungen der industriellen Produktion und dem Lebensunterhalt der Arbeiterfamilien verbunden war, als beispielsweise im folgenden Jahrhundert. Die Ideologie der “heilen Kinderwelt“ im Kinderbuch, als Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, konfrontiert mit den materiellen Lebensbedingungen der Arbeiterkinder, ist geradezu ein Hohn. “Nicht vom ‚Elend der Jugendliteratur‘ war da primär zu reden, sondern vom Elend der Jugend, insbesondere vom Elend der Arbeiterkinder (Brecht: Wollen sie behaupten, daß unsere Jugend etwa der Buffalo-Bill-Hefte wegen verelendet?) (55). So entsprachen Inhalt und Form der Kinderbücher nicht dem Lebensmilieu der Arbeiterkinder. Wie in 4.2. dargestellt, änderte sich das Märchen der unteren Volksschichten mit dem Zugriff durch das Bürgertum. Während Märchen früher in der mündlichen Weitergabe Ausdruck und Hoffnung unterer Volksschichten gewesen waren und sich ständig nach den Bedürfnissen der armen Leute veränderten, wurden durch die schriftliche Fixierung feststehende Begriffe, wie z. B. der dunkle Wald und der böse Wolf, zu Leerformeln, die nichts mehr mit der früheren Bedeutung zu tun hatten. Wie von der Literaturforschung z.B. festgestellt ist, lebten in dem “dunklen Wald“ die Räuber, die Aufständischen, diejenigen, die sich gegen die Obrigkeit des feudalen Staates zur Wehr setzten. Selbst in den Bearbeitungen der Gebrüder Grimm kann der Leser eine Reihe von Merkmalen einer feudalen Gesellschaft finden, aus der ihrer bearbeiteten Märchen schließlich stammten. In dem Märchen “Sechse kommen durch die ganze Welt“ gibt es einen Mann, der dem König brav und tapfer im Krieg dient und der, als der Krieg zu Ende ist, entlassen wird und einen lächerlichen Lohn (3 Heller Zehrgeld) für seine Dienste bekommt. Dieser Mann ist zu Recht wütend über die schlechte Behandlung durch den König und spricht:“Das laß ich mir nicht gefallen, finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben.“(56). Dieser Mann geht zielstrebig an den einzigen Ort, wo er die die richtigen Leute finden könnte: in den Wald. Das Kind, dem das Märchen vorgelesen wird, kann aber mit dem Begriff Wald z.B. nur eine Naturlandschaft verbinden, und nicht seine ursprüngliche Bedeutung erfassen. Obwohl diese Märchen mit ihren verschiedenen Symbolen vom Arbeiterkind kaum richtig verstanden werden konnten, fürchteten sich die herrschenden Klassen vor einer großen Entfaltung der Phantasie der Arbeiterkinder. “Die Märchenwelt, sowie alles ausser dem gewöhnlichen Lebenskreis liegende, muß den Kindern der Armen verschlossen bleiben; sie dürfen sich nicht nach wohltätigen Feen sehnen, nicht nach den Gaben eines Zauberstabs, nicht nach Gold- und Silberpalästen . . . Sie sind auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, und was ihnen als vollkommene Glückseligkeit vorgespiegelt wird, muß nicht über die Glücksgüter hinausgehen, die sie sich erwerben können. Man nenne ihnen die warme Kleidung statt des Putzes, das Stück Fleisch statt Leckerbissen . . . Man hüte sich, in den Kinderherzen Wünsche zu erwecken, die das Leben nicht gewähren kann, in der Kinderbrust ein Sehnen einzupflanzen, welche sie mit den gegebenen Verhältnissen unzufrieden macht.“ (57). Diese Anweisung über die in “Kinderbewahranstalten“ zu verwendenden Lesestoffe aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts läßt den Standpunkt derer erkennen, die kein Interesse daran hatten, diesen Zustand überhaupt zu ändern. Sie sahen den Zusammenhang von Unterdrückung und Phantasie einerseits und Phantasie und Veränderungswunsch und erkannten, daß das “Sehnen in der Kinderbrust“ unzufrieden machen könnte mit den gegenwärtigen Verhältnissen. Mit der Rolle der Phantasie in der Literatur, besonders mit ihrer Rolle in der sogenannten “Trivialliteratur“ setzten sich bisher nur wenige Publikationen auseinander. Abgesehen von bürgerlichen Kinderbuchspezialisten, die schon seit der Reformpädagogik Phantasie als Wert an sich lobten und in Bereiche des Irrationalismus, des Harmlosen, Naiven, Ungefährlichen, “Kindlichen“ abdrängten, fand ich nun eine Schrift aus neuerer Zeit, die sich kritisch mit der Rolle der Phantasie auseinandersetzt. (Dieter Richter, Johannes Merkel, Märchen, Phantasie und soziales Lernen). Horst Kunze verweist auf ein Buch von Johann Wilhem Appell, der sich schon im 19. Jahrhundert mit der Phantasie der Trivialliteratur beschäftigte. In seinem Buch, “Die Ritter-Räuber-und Schauerromantik“, Leipzig 1859, begründet er, warum diese “Trivialliteratur“ sich einer ungeheuren Popularität erfreut: “Ihr utopischer, ihr antiklerikaler und nicht zuletzt ihr politisch-oppositioneller Zug,“ seien dafür notwendige Voraussetzungen gewesen. “Der Drang zur Auflehnung gegen das verrottete Leben an den deutschen Höfen und Höfchen, gegen Kabinettsjustiz, Beamtendruck, fürstliche Blutsaugerei . . . (ist) in dieser Literatur überall spürbar.“ (58). Auch in späterer Zeit waren diese vom Volk geliebten Bücher und Heftchen kaum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung, die Literatur-forschung ordnete sie kurzerhand als Schmutz und Schund ein. Die Rolle dieser Trivialliteratur im Leben der Arbeiterkinder wird bei den von mir gelesenen Autoren nie erörtert.Von den Künstlern oder Schrifstellern der Kinderbücher des 19. Jahrhunderts ist mit einiger Sicherheit zu behaupten, daß sie unbewußt Arbeiterkinder mit ihrer Literatur von vorneherein ausschlossen, und ebenso die Welt aus einer Sicht darstellten, die dem Standpunkt und der Machtstellung des Bürgertums entsprachen.

Anmerkungen:

(1) Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1880 bis in die Gegenwart. Seite 103

(2) Jürgen Kuczynski, s.o. Seite 107

(3) Jürgen Kuczynski, Studien zur Geschichte der Lage des arbeitenden Kindes in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart. Seite 103

(4) Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart. Seite 20

(5) Jürgen Kuczynski, Darstellung der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1900 bis 1917/18 Seite 311.

(6) Lutz von Werder, Sozialistische Erziehung in Deutschland von 1848 – 1973, Seite 45

(7) G. Heinsohn, Vorschulerziehung in der bürgerlichen Gesellschaft, Seite 45

(8) nach Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart, Seite 103

(9) Klaus Neukrantz, Barrikaden am Wedding, Internationaler Arbeiter Verlag Berlin 1931, zitiert nach dem Nachdruck vom Dezember 1970, Oberbaum Verlag Berlin, Seite 8

(10) Jürgen Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1800 bis in die Gegenwart, Seite 221

(11) H. Bartel, Geschichte 8, Seite 106

(12) H. G. Helms, Zur politischen Ökonomie des Transportwesens, In Architektur und Städtebau im 20. Jahrhundert (Hrsg. J. Petsch), Seite 80

(13) K.H. Günther, Geschichte der Erziehung, Seite 236

(14) O. Uhlig, Die Volksschule, Seite 366

(16) H. Schulz zitiert nach Lutz von Werder, s.o., Seite 34

(17) Lutz von Werder, s.so. Seite 37

(18) Lutz von Werder, s.o. Seite 69

(19) K. H. Günther, Quellen zur Geschichte der Erziehung, Seite 269

(20) H. Kunze, Schatzbehalter, Seite 90

(21) H. Kunze, s.o., Seite 89

(22) H. Kunze, s.o., Seite 90

(23) H. Kunze, s.o., Seite 92

(24) R. Schenda, Volk ohne Buch, Seite 267

(25) H. Kunze, s.o., Seite 32

(26) R. Schenda, s.o., Seite 473

(27) (Das Zitat stammt aus einem Brief Heinrich Heines aus Paris an Karl August Varnhagen von Ense vom 3. Januar 1845. Heinrich Heine schreibt über Lassalle:

“ . . . Herr Lassalle ist nun einmal so ein ausgezeichneter Sohn der neuen Zeit, der nichts von jener Entsagung und Bescheidenheit wissen will, womit wir uns mehr oder minder in unserer Zeit hindurchgelungert und hindurchgefaselt. Dieses neue Geschlecht will genießen und sich geltend machen im Sichtbaren; wir, die Alten, beugten uns demüthig vor dem Unsichtbaren, fischten nach Schattenküssen und blauen Blumengerüchen, entsagten und flennten und waren doch vielleicht glücklicher, als jene harten Gladiatoren, die so stolz dem Kampftode entgegengehen. Das tausendjährige Reich der Romantik hat ein Ende und ich selbst war sein letzter und abgedankter Fabelkönig. Hätte ich nicht die Krone vom Haupte fortgeschmissen, sie hätten mich richtig geköpft . . . “)

(28) K. H. Günther, Geschichte der Erziehung, Seite 423.

(29) H. Wolgast, Das Elend unserer Jugendliteratur, Seite 22 + 25

(30) D. Richter, Das politische Kinderbuch, Seite 30

(31) R. Schenda, s. o., Seite 272

(32) H. Kunze, s.o., Seite 274

(33) I. Dyhrenfurth-Graebsch, Geschichte des deutschen Jugendbuches, Seite 145

(34) Gebrüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Kassel 1819, Vorwort

(35) D. Richter, J. Merkel, Märchen, Phantasie und soziales Lernen, Seite 70

(36) D. Richter, J. Merkel, s.o., Seite 115

(37) J. Merkel, Die heimlichen Erzieher (D. Richter Hrsg.) Seite 65

(38) D. Richter, J. Merkel, s.o., Seite 63

(39) Elke und Jochen Vogt, Und höre nur wie bös er war, Seite 11, in: Die heimlichen Erzieher (Hrsg. D. Richter)

(40) Elke und Jochen Vogt, Und höre nur wie bös er war, Seite 17 in: Die heimlichen Erzieher (Hrsg. D. Richter)

(41) H. Kunze, s.o., Seite 347

(42) H. Kunze, s.o., Seite 347, nach Gustav Hennig, zehn Jahre Bibliotheksarbeit, Geschichte einer Arbeiterbibliothek, Leipzig 1908

(43) C. Zetkin, zit. nach D. Richter, Das politische Kinderbuch, Seite 75

(44) D. Richter, Das politische Kinderbuch, Seite 28

(45) D. Richter, s. o., Seite 28

(46) D. Richter, s. o., Seite 28

(47) D. Richter, s. o., Seite 31

(48) D. Richter, s. o., Seite 33

(49) D. Richter, s. o., Seite 34

(50) Lebenshaltungskosten, errechnet nach Jürgen Kuczynski, Studien zur Geschichte der Lage des arbeitenden Kindes in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart, Seite 117

(51) H. Mehner, Der Haushalt und die Lebenshaltung, Leipzig 1887, zit. nach R. Schenda, Volk ohne Buch, Seite 448

(52) F. Schaubach, Zur Charakteristik der heutigen Volksliteratur, Hamburg 1863, zit. nach R. Schenda, Volk ohne Buch, Seite 448

(53) Fertigung des Struwwelpeters, nachzulesen bei I. Dyhrenfurth-Graebsch, Geschichte des deutschen Jugendbuches, Seite 146

(54) K. Neukrantz, s.o., Seite 8

(55) D. Richter, Die heimlichen Erzieher, Seite 36

(56) Märchen der Gebrüder Grimm, Th. Knauer, Seite 261

(57) G. Heinsohn, s.o., Seite 48

(58) J.W. Appell, zit. nach H. Kunze, Schatzbehalter, Seite 33

Text von Ingrid Meyer, geb. Gosch (1942-2024)