Hallo Wiebeke, Du willst wissen, wie das damals war? Zu Zentral Film Zeiten? Na, am besten schreib ich den Text, der damals in Medium, der Zeitschrift der Evangelen (Das waren die vom Gemeinschaftswerk GEP – der evangelischen Kirche) veröffentlicht wurde, noch mal ab. (Ich hatte den geschrieben). Hier kommt er, in Originallänge, vermutlich habe ich, trotz mehrfachem Gegenlesen, noch ein paar neue Schreibfehler untergebracht. Damit meine ich, die, die vorher noch nicht drin waren, J.

Abschrift aus: Medium 6. Juni 1982. 12. Jahrgang Der Traum von einer Sache Für einen neuen Zentral Film Verleih von Jens Meyer (Seite 35 -38)

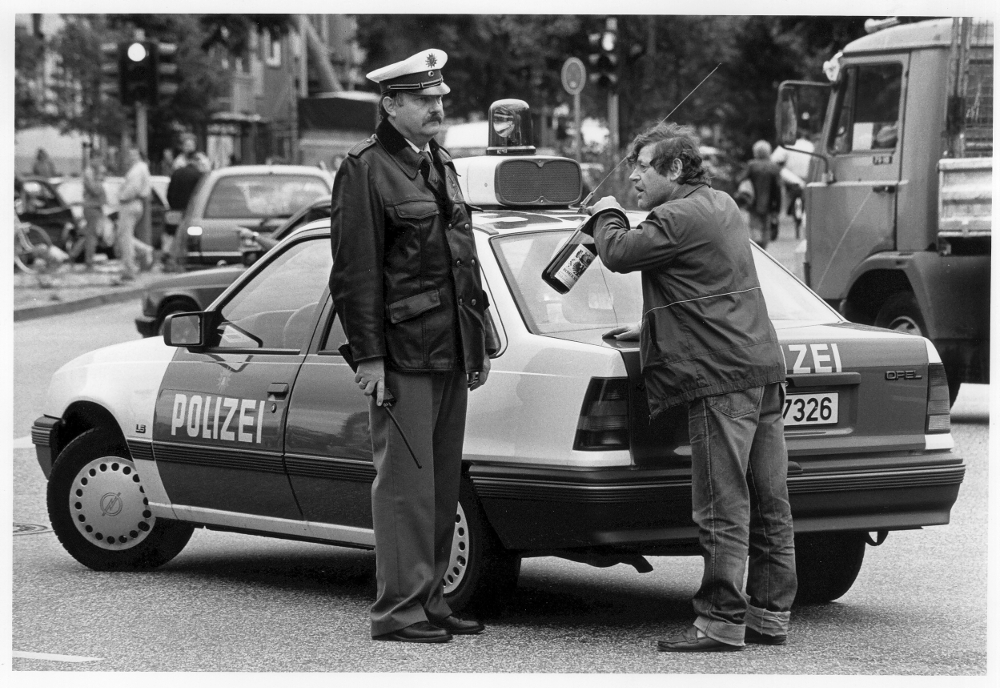

Die Beteiligten des Konfliktes trafen sich am 14. April 1982 vor dem Landgericht Hamburg um Viertel vor 12 Uhr. Der Vorsitzende C. des Vereins Zentral Film Verleih Hamburg e. V. wollte mithilfe des Landgerichts Hamburg eine Mitgliederversammlung verbieten lassen, zu der ein Viertel der Mitglieder eingeladen hatte. Er befürchtete, daß er auf dieser Mitgliederversammlung nicht wieder gewählt werden würde. Eine Stunde wurde verhandelt. Der Richter genoß sichtlich die Vorstellung: Linke, die mithilfe der Klassenjustiz ihre Konflikte klären lassen. Nebenbei: das gleiche Gebäude, in dem auch der Film von Axel Engstfeld Von Richtern und anderen Sympathisanten spielt.

Gerichtskosten nach einer Stunde: 1.250 DM. Dazu: Die Kosten für zwei Rechtsanwwälte, vor dem Landgericht darf sich niemand selber vertreten. Insgesamt der Monatslohn eines Mitarbeiters in dem finanzschwachen Betrieb Zentral Film Verleih (ZFV) gegen die anderen beiden Vorstandsmitglieder als Privatpersonen. Das Gericht soll eine einstweilige Verfügung gegen eine Mitgliederversammlung am 18. 4. (1982) aussprechen.

Wie jeder Verein hat auch dieser Organe. Manche Organe sind meistens nicht wichtig. Höchstes Organ: Die Mitgliederversammlung, hier hat der Vorsitzende eine unsichere Mehrheit. Diese unsichere Mehrheit möchte er mithilfe von Neuaufnahmen gerne sicher machen. Doch im Vorstand ist der Vorsitzende in einer Minderheit. So macht er einen Fehler: In einer Vorstandssitzung werden nicht seine Kandidaten aufgenommen, sondern die der anderen beiden Vorstandsmitglieder. Werner Koch + Elfriede Schmitt. Ein langjähriger Machtkampf dreht sich. Erstmals ist der Vorsitzende Christian Lehmann dabei, einen Machtkampf zu verlieren. Was macht er? Wir lasen es schon.

Auch ich bin nicht unbeteiligt. Einmal habe ich von 1976 bis 1980 dort gearbeitet – im Anfang als „freier“ Mitarbeiter, wie alle anderen auch für 650,00 DM netto gleich brutto. Das ist bitter, wie schnell auf dem Landgericht drei Monatslöhne vom Vorsitzenden verbraten wurden. Auch menschlich bitter, wenn es sich um jemanden handelt, der über lange Zeit in seinen Worten immer die Sache obenan gestellt hat, der immer Gegner der Klassenjustiz gewesen ist.

Der Hintergrund

Fünf Personen stehen derzeit auf der Lohnliste des Verleihs, davon leben vier ausschließlich vom Verleih – keine Nebeneinkünfte. Vier Personen weigern sich, mit dieser fünften Person weiter zusammenzuarbeiten. Das hat viele verschiedene Gründe. Einer ist jedenfalls der: Die vier verstehen unter Zusammenarbeit etwas anderes als die fünfte Person. Sie wollen wirklich zusammen arbeiten. Und sie wissen, wovon sie reden, denn seit dem letzten großen Mitarbeiterwechsel im August 1980 haben sie ihre Versuche unternommen, mit der fünften Person zusammen zu arbeiten. Sie möchten nicht noch einmal ähnliche Versuche wie in den letzten zwei Jahren machen.

Viel Papier wird beschrieben: Grundsatzpapiere, persönliche Erklärungen. Man trifft sich mit früheren Mitarbeitern des ZFV, befragt sie nach ihren Erfahrungen, gründet einen Beraterkreis, der stellvertretend auch die Konflikte innen klären soll. Die Glaubwürdigkeit von bedrucktem Papier nimmt immer mehr ab. Der Konflikt mit C. bindet immer mehr Kräfte. C. will den Verleih nicht verlassen, bringt seinerseits auch immer Papiere ein, auf denen er erklärt, auf welche Weise die anderen mit ihm zusammenarbeiten sollen. Im Mai 1981 kommt es zur ersten harten Auseinandersetzung.

Anlaß der Film Gorleben – Der Traum von einer Sache. Sichtveranstaltungen finden statt. Immer wieder Diskussionen: Ist das ein Film für den ZFV? C kategorisch: „Noch nie habe ich der Aufnahme eines Filmes in den ZFV zugestimmt, wenn ich schwerwiegende politische Bedenken hatte.“ Die Ausschließlichkeit, mit der ein einzelner hier seine Meinung den anderen Verleihmitarbeitern aufdrücken will, bringt viele andere Sachen ebenfalls zum Ausbruch. Kein anderer von ihnen nimmt sich das Recht heraus, keine Fehler zu machen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. C. hat dafür eine andere Wortwahl. Es gibt auch Unterschiede in der Bewertung des Verleihs: Vier sehen in der Verleiharbeit eine Hilfstätigkeit für die (linke, aufgeschlossene) Öffentlichkeit. C. hat eher die Vorstellung: das Verleihprogramm als politisches Glaubenbekenntnis.

Dazu kommen die Probleme der Arbeitsteilung, die es mit C. gibt. Seit 1980 konzentriert sich C. auf den Bereich Filmverkäufe an andere Verleiher und Fernsehanstalten. Mit den Routine-Verleiharbeiten hat er nur noch wenig zu tun. Auch dieser mangelnde Kontakt mit den eigentlichen „Kunden“ macht ihn in den Augen der anderen unglaubwürdig. Er ist leider auch der einzige, der behauptet, dennoch gut informiert zur sein. Die Begründung für diese Selbstüberschätzung findet er in seiner zehnjährigen Erfahrung.

Erinnerung an 1978

Es war keine schlechte Zeit, wir hatten viel Spaß an der Arbeit, sonst hätten wir es nicht für so wenig Geld gemacht. Für eine Stunde vorm Landgericht mußte ich drei Monate arbeiten. Mehr Geld war nicht da. Glaubenssatz aus dieser Zeit: Der Verleih ist politisch enorm wichtig. Deswegen: Nicht jeden Konflikt ausfechten, nicht alles zu Ende diskutieren. Viele Sachen zudecken, verdrängen.

Erinnerungen an 1970

Nicht meine. Die Filmemacher Cooperative gab es. Einer, der heute nicht mehr dabei ist (Alfred Hilsberg), machte einen Sonderverleih auf: mit den wenigen Filmen, die ausdrücklich politisch sein solten. Man könnte auch sagen, er hat sie geklaut. Die Prügelei geistert noch heute durch die öffentlichen Erinnerungen. 1971 die Sozialistische Film Coop, 1972 dann der Zentral Film Verleih. Mit vielen Filmen, die heute niemand mehr kennt. Die industrielle Reservearmee von Helma Sanders. Dann später, vielleicht 1973/74, die Frage, die alle linken Akademiker bewegt. Woher kommt die Revolution? Aus den Stadtteilen oder aus den Betrieben? Wer hat recht?

Auch im Verleih zwei Meinungen: mal gewinnt der Film aus dem Kalletal für die Arbeitsplätze bei Demag, mal der Rockerfilm aus Frankfurt. Ökonomische Grundlage des Verleihs auch in dieser Zeit eher die Filme, die C. nicht liebt. Das erfahre ich erst viel später. Ich habe losen Kontakt zu diesem Verleih. Bin selber auf der Arbeiterwelle in die dffb (Deutsche Film- und Fernsehakdamie Berlin) geschwappt. Lerne viel und bin wißbegierig. Zusammen mit anderen aus dem Medienzentrum in Berlin mache ich einen Filmkatalog, zwei verschiedene Umschläge: „Film im Klassenkampf“ und „Filme der Arbeiterbewegung“. Unterschiedliche Titel, aber sie meinen das gleiche. Die Jusos und die Falken kaufen den Katalog mit dem zweiten Umschlag. Wir schicken den Katalog nach Hamburg. Sie haben am Karl Muck Platz 9 (heute Johannes Brahms Platz 9) viel zu kritisieren. Vor allem, daß viele wichtige Filme aus dem ZFV fehlen. Sie wollen für die nächste Auflage viele Verbesserungsvorschläge machen. Wir warten vergeblich.

Die Zeit der selbsternannten kommunistischen Arbeiterparteien. Aus dieser Zeit auch meine Parteifeindlichkeit. Der Verleih hat mit diesen Parteien auch wenig am Hut. Das macht ihn mir sympathisch. Dennoch treten sie nach außen immer geschlossen auf. Innere Widersprüche werden rausgehalten, dringen nicht an die Öffentlichkeit. Sie sprechen mit einer Stimme.

Sie sind ein Kollektiv, es gibt keinen Chef, sie entscheiden alles gemeinsam, sagen sie. Sie erledigen die anfallenden Arbeiten gemeinsam, eine Arbeitsteilung im klassischen Sinne gibt es nicht, sagen sie. Sie sind weder von Bonzen noch von Parteien abhängig. Der Verleih zeigt in seinen Filmen ein widersprüchliches Bild. Es ist bunt. Daß dieses bunte Bild nur auf unterschiedliche Gewinner verschiedener Machtkämpfe zurückgeht, weiß ich nicht. Sie machen viele Versprechungen.

Das Kollektiv 1976 in Berlin bei den Festspielen: Vier Personen wollen mich anwerben. Ich sage zu im Herbst nach Hamburg zu kommen. Erst später wird mir klar, warum sie alle wollen, daß ich nach Hamburg zum Verleih komme. Sie wollen mich als Bündnispartner für ihren internen Konflikt benutzen.

Ich denke, man kann als Filmemacher von den Verleihen nicht immer nur fordern, man muß auch selber mit zufassen, wenn es nicht vorangeht. Im Oktober bin ich da, drei Leute (Alfred Hilsberg, Uwe Emmenthal und Nobert Huhn) sind schon weg. Verwirrung bei mir. Fragen an die Dagebliebenen. (C., + K. J.)

„Wir haben uns aus inhaltlichen Gründen getrennt“, ist die einzige Erklärung.

Das erklärt nicht viel. Aber was solls, von der alten Crew ist nur noch einer da. Die anderen sind nicht mehr wichtig für mich, sie haben aufgehört – erledigt. Eins macht mich stutzig: Es sind genau die Leute weg, mit denen man immer zu tun hatte, wenn man einen Film bestellt hat, der dann auch den Lieferschein unterschrieben hatte. Der Mitarbeiter für „übergeordnete“ Anfragen war noch da. Einer von den Ausgeschiedenen hat morgens immer nur Zeitung gelesen, wollte sich hier selbst verwirklichen, höre ich. Später höre ich auch die andere Version. Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Sie haben aufgehört, also sind sie nicht mehr wichtig.

1976 habe ich von diesem Verleih auch noch ein anderes Bild:

Die klopfen immer viel Sprüche, müssen ungefragt überall was sagen, und wenn man dann einen Film bestellt hat, dann kommt er nicht rechtzeitig. Schuld sind sie niemals sie selber, sondern immer „unsolidarische Vorspieler“. Oder noch schlimmer. Es kommt etwas, das hat mit Film nicht mehr viel zu tun – das Bild kann man vor lauter Kratzern nicht erkennen, der Ton ist kaum zu verstehen. Das, denke ich, ist meine erste Aufgabe in Hamburg, das zu ändern. Ich denke, Unzuverlässigkeit, hat mit links nichts zu tun. Ich denke, schlechte Kopien ebenfalls nicht. Ich versuche zu ändern und ernte viel Beifall, aber wenig praktische Unterstützung.

Die anderen sagen: Zeitmangel. Aber täglich werden nur ca. vier Filme verschickt und vier entgegen genommen. Keine ‚Schwierigkeit für drei Leute, da die Arbeiten auf dem laufenden zu halten, Filme zu reparieren, Klammerteile zu bestellen.

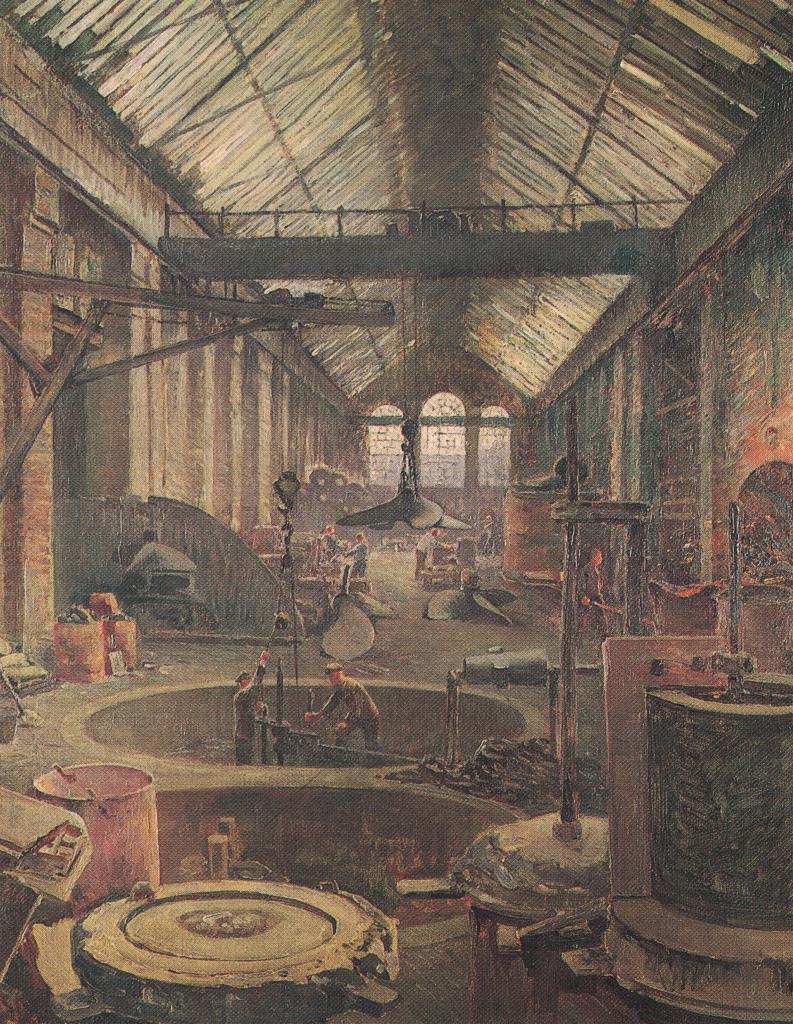

Einen Film habe ich mitgebracht von der dffb. (Meinen Abschlußfilm von der dffb Mit uns nicht mehr). Über Arbeit und eigene Erfahrungen in meinem ehemaligen Beruf als Maschinenschlosser.

Das frühere Kollektiv hatte, so lese ich, diesen Film schon einmal abgelehnt. Ich erinnere nur, daß er einige Wochen in Hamburg lag und dann nur nach bösen Drohungen zurückgeschickt wurde. Kommentarlos.

C., immer noch Germanistikstudent, ohne eigene Berufserfahrung außerhalb des Verleihs, erklärt mir seine Haltung in der Gewerkschaftsfrage. Auf welche Weise das ZFV-Kollektiv bisher Gewerkschaftsfunktionäre kritisiert habe.

Ich mache einfach Druck, keine langen Diskussionen. Das ist meine politische Haltung, die in diesem Film ausgedrückt wird, und wenn die hier nichts zu suchen hat, dann habe ich hier auch nichts verloren. Der Film kommt in den Verleih. Nach vier Jahren habe ich genug. 1980 verschwinde ich von der Lohnliste des ZFV. Dazwischen viele Versuche einer guten Zusammenarbeit. Viele Versuche sich wenigstens nicht ins Gehege zu geraten.

Viele Fehler, die ich mitgemacht habe oder nicht entschieden genug bekämpft habe. Viele gute Leute, die im Verleih enttäuscht worden sind, die ich stärker hätte stützen können in ihren Konflikten mit C.. Aber oft lag eben die Wahrheit dazwischen. Der Hauptfehler aus meiner ZFV Zeit sicher: so eine Art unbewußtes Zentral Komitee für die Bewegung zu sein. immer wieder Entscheidungen darüber zu fällen, welche Filme notwendig und wichtig seien und dabei nur auf sich selbst, aber niemals auf die Kraft der sogenannten Benutzer unserer Filme zu vertrauen.

Andere Verleiher redeten oft davon, daß dieser und jener Film oft ausgeliehen wird, wir mit unserer befangenen Ideologie hatten dafür nur immer einen Spruch parat: „Ihr seid ja nur auf die Kohle scharf.“ Und die „Branche“ Film ist korrupt genug. Da wird ständig über Geld geredet. Inhalte außer ihren eigenen Kontoauszügen haben die kaum noch im Kopf. Alois Brummer ist da ein gutes Beispiel. Es gibt allerdings auch vornehme Leute im Geschäft. Wenn sie über wichtige Inhalte reden, über das, was sie den Leuten als Botschaft bringen wollen, dann denke ich oft: Klappern gehört zum Geschäft. Oder auch vornehmer mit Godard:

„Die Kunst der Massen ist eine Idee der Kapitalisten.“

Dieses Jahr in Oberhausen bei der Diskussion „20 Jahre Oberhausener Manifest“ habe ich das auch wieder gedacht. Die Gefahr in diesem Bereich, entweder reich zu werden und alles zu vergessen oder Konkurs zu machen oder aber zum Heiligen zu verkommen, ist besonders groß. Wir bekommen einen Brief von der Verleihgenossenschaft in München. Da steht etwas von den Gralshütern der richtigen Verleihpolitik. Sie haben recht gehabt. Doch damals bin ich sauer auf diesen Brief.

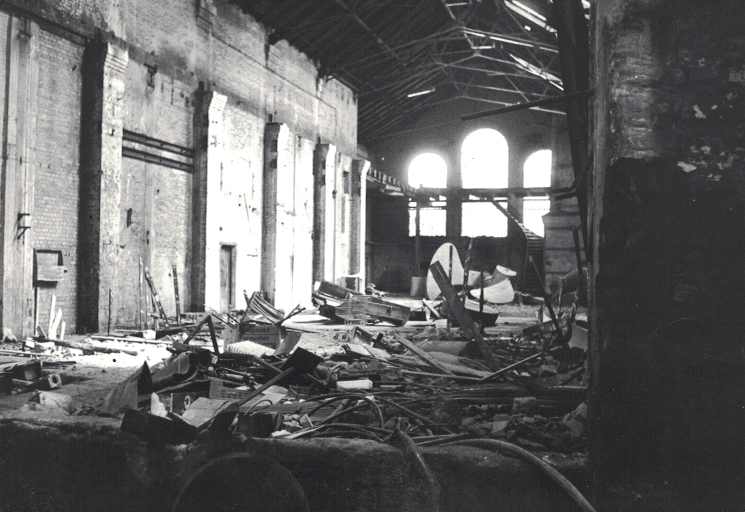

Inzwischen ist aus dem Popelverein von 1972, in der jeder Mitarbeiter 60 DM pro Monat einzahlen mußte, ein Betrieb mit einem Jahresumsatz von 400.000 DM geworden. 40 Jahre unter- und unbezahlter Arbeit stecken drin. Vier von Alfred Hilsberg und A.R. und A. K., vier von mir (Jens Meyer)., drei von Klaus Jötten. (?), zwei von T. (Thomas Thielemann), zehn von C.. Wenn man sich jetzt von C. trennt, so wie man sich von 20 anderen getrennt hat, aus „inhaltlichen“ Gründen, warum sollte man sich nun nach so vielen Jahren privatrechtlich trennen?

Haben wir nicht viele Jahre diesen Verleih als „Instrument der Bewegung“ bezeichnet? Der Verleih ist schließlich niemals eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für frustrierte Akademiker gewesen. Oder etwa doch? Wer hat mich solange so gut täuschen können? Fragen, die zur Zeit nicht beantwortet werden können. Ein Brief von Arbeit und Film (Gernot Steinweg-Frankfurt): Sie warnen vor zwei Konkurrenzverleihen, sie haben recht. Der „Markt“ ist nicht groß genug. Aber sie meinen es anders. Wir sollen C. den Verleih überlassen, wie immer.

Es beginnt im November 81 eine Grundsatzdiskussion. Ich breche fast zusammen. Lese von mir akzeptierte Definitionen in unserem „1978-Hauptkatalog“. Das steht als Definition für Frauenfilme folgendes: „Arbeiterinnen und Angestellte in der BRD und in anderen Ländern, ihre Arbeitsbedingungen, Leichtlohngruppen, Abtreibungsverbot, und Abhängigkeit von Männern, ihr Kampf für die Stärkung der Arbeiterklasse.“ Mir wird übel vor mir selber. Vier Filme sind aufgeführt. Frauen existieren in einem linken Verleih vor allem: 1. entweder als ausgebeutete Arbeiterin am Fließband mit der Doppelbelastung oder 2. als arme Frau, die mit der Klassenjustiz-und dem § 218-in Konflikt kommt.

Ein Film wird uns angeboten. Ohne Liebe ist man höchstens geschickt. (vergleiche Medium 2/82; d. Red.) – ein Dokumentarfilm über die Arbeit einer Hebamme. C. fordert eine Grundsatzdiskussion, er findet den Film zwar auch gut, aber er gehöre wohl „eher in einen bürgerlichen Verleih“. Der Film kommt trotz erheblicher Widerstände in den Verleih. Eine Grundsatzdiskussion soll trotzdem kommen. Alle „Hauptamtlichen“ sollen dabei sein. Schon damit sie sich später nicht rausreden können, da bin ich nicht dabei gewesen, das müssen wir noch mal diskutieren. Schließlich ist das ein Filmverleih und kein Diskussionsclub, der mit Diskussionen die ökonomische Grundlage des Verleihs stabil erhält. Frist 31. März 82 (1982).

Bis dahin wollen wir alle Schwerpunktbereiche des ZFV ausführlich diskutieren und für die nächste Zeit festlegen. Kein Festivalbesuch, keine Filmanschaffungen, keine Reisen – vor allem keine Reiseprotokolle. Alle halten sich daran. Nur C. hat schon nach 14 Tagen drei Reisen fest abgemacht und fährt auch trotz Drohungen und Verwünschungen der anderen nach Berlin, Finnland und in die Schweiz.

Sachzwänge lassen sich immer schaffen, sagen seine Gegner. Seine Lober dagegen: Das war notwendig, hätte er diese Reisen nicht gemacht, hätte er damit dem ZFV schweren Schaden zugefügt. Ich erinnere mich: die alte Diskussion: Die Sache ist wichtig und nicht, auf welche Weise man zum Ziel kommt. Ich dagegen und auch die Lohnlistenmitarbeiter: „Eine Sache, die innen falsch ist, kann nicht außen richtig sein“, oder anders: „Beides ist wichtig – das Ziel und auch der Weg.“

Das wird, wenn das zwischen dem weißen medium-Karton gedruckt ist und gelesen wird, sicher Schnee von gestern sein. Ein Bericht aus dem Innern des Wals.

Das war Vergangenheit und nun

Wie wird der neue Zentral Film Verleih arbeiten? Wie wird er innen aussehen? Welche Filme wird er in Zukunft verleihen wollen? Auf welche Weise will er mit anderen Filmverleihen und den Benutzern der Filme besser zusammenarbeiten als in der Vergangenheit? Da haben viele Leute Wünsche und Hoffnungen, aber auch: schon eine Praxis, die sich in Teilen bewährt hat. Was gut war in der Vergangenheit, soll auch in Zukunft so bleiben: Eine Verleih, der partei- und bonzenunabhängig arbeitet. Auch die 15 Bereiche sollen weitgehend erhalten bleiben.

Die dogmatische Ausgrenzung sogenannter „unpolitischer“ Filme wird in Zukunft unterbleiben. Es wird im zukünftigen Verleih auch viele Filme geben, die nicht nur zu Schulungskursen oder Seminaren verwandt werden können, sondern Filme, in denen das Leben dieser Menschen auch vorkommt. Filme, in denen Menschen auftauchen und nicht nur Funktionen.

Einige dieser Filme sind schon im Verleih. Zu nennen sind z. B. Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen, Ohne Liebe ist man höchstens geschickt, Geschichten von Flüsterpferd, Der Traum von einer Sache.

Das „De-Facto-ZK-des ZVF“ ist als aufgelöst zu betrachten. Wir entscheiden in Zukunft nicht mehr alleine, ob ein Film notwendig ist oder nicht. Benutzer und Filmemacher sollen sich an den Entscheidungen beteiligen und auch die Möglichkeit bekommen, ihre Entscheidungen durchzusetzen. Sollte es bei der bisherigen Rechtsform des Vereins bleiben, dann ist das mit einer entsprechenden Satzung und Zusatzverträgen auch möglich.

Einige Filmemacher haben wir dafür auch schon begeistern können. Sie arbeiten bereits jetzt am neuen Konzept und der neuen Praxis mit. Auch mit einigen Spielstellen haben wir schon gesprochen. Es wäre schön, wenn nach dem Abdruck dieses Artikels noch mehr Filmemacher und Benutzer/Spielstellen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit erklären würden.

Das hört sich nun zwar ziemlich groß nach Bundeskonferenz an, soll es aber nicht werden. Ganz neu sind wird auch nicht. Da genügt oft schon ein Hinweis: „Wir brauchen einen Film für unsere Veranstaltungen, der so und so aussehen soll. Es wäre gut, wenn ihr so was mal anschaffen könntet.“

Oder mehrere Spielstellen wenden sich an den Verleih, um einen Film aus dem Ausland in die BRD zu holen. Damit werden wir in Zukunft anders als in der Vergangenheit umzugehen wissen. Wir wissen in Zukunft nicht mehr alles, und vorrangig auch nicht mehr alles besser. Wir geben in Zukunft Hilfestellungen, wir wollen Kraft und Mut geben, wer das braucht. Aber wir wollen auch beides zurück. Wir wollen Instrument sein und selber dabei leben. Wir lassen uns nicht einteilen: hier Politik, da Leben in zwei getrennten Bereichen.

Wir wollen keine damit Zeit verschwenden, indem wir so lange reden, bis ihr der gleichen Meinung seid wie wir. Wir wollen euch nicht überreden. Unterschiedliche Meinungen in verschiedenen Filmen bleiben unterschiedlich. Wir sprechen darüber, aber nicht mit einer Stimme. In der Vielfalt liegt unsere Kraft. Wir wollen nicht auf fahrende Züge aufspringen und immer in verschiedene Richtungen ein Zeitlang mitfahren, mit Lokomotivführern, die die Fahrpläne auch nicht besser kennen, als wir selber. Manchmal wissen wir selber, was zu tun ist, manchmal wissen es andere.

Aber ihr und wir – wir machen unterschiedliche Erfahrungen, und die Summe unserer und eurer Erfahrungen wird der neue Verleih sein. Wir wollen keine Satzungsänderungen, um mit Leuten zu kämpfen. Wir sind manchmal ratlos.

Aber wir geben unsere Köpfe nicht an der Garderobe ab, und unseren Bauch haben wir auch immer dabei. Denn was soll das nutzen, wenn wir nichts zu fressen haben? Wir sind keine Ersatzkirche und auch keine Ersatzkirchenvertreter. Wir wollen das alles mit euch zusammen erreichen.

Mit euch, die ihr euch morgens um fünf aus dem Bett quält, und mit euch, die ihr euch an Fernsehredakteuren abarbeiten müßt, mit euch, die ihr um 9 Uhr die Auseinandersetzung mit dem Arbeits/Sozialamt führt, mit euch, die ihr um 10 Uhr in eurem Unisemiar sitzt.

Auch mit euch Filmemachern, die ihr euer Leben mit „Anträge-Formulieren“, „Geld-Besorgen“ verbringt. Auch mit euch, die ihr eure Filme vor zehn Leuten zeigen müßt, weil nebenan ein Fußballspiel läuft. Es gibt allerdings auch welche, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen. Aber die wissen das selber, brauchen auch keine Filme und lesen diese Zeitschrift sowieso nicht.

Laßt uns zusammen anfangen. Wir wissen noch nicht alles. Aber wir haben nicht nur Wünsche und Hoffnungen, sondern auch eine Praxis. in den theoretischen Schriften stand jedenfalls nicht . . . laßt euch vereinigen.

Wie wir das nun innen konkret laufen? Wie wird der neue Verleih arbeiten? Der Verleih hat zunächst drei Mitarbeiter, die ökonomisch vom Verleih abhängig sind: W.K., E. S., A.R.

Dann einen weiter Mitarbeiter, der noch anderswoher Geld bekommt: Schorsch (K.G.W.). Falls der Verleih seine Rechtsform behalte) n sollte, dann wird durch zusätzliche Verträge eine derartige Machtzusammenballung wie bei C. vorgekommen, aus-geschlossen. Die Rechte der unterschiedlichen Interessengruppen wie Verleihmitarbeiter, Filmemacher, Spielstellen werden in einem Statut berücksichtigt. Falls es zu Interessenkonflikten kommen sollte. werden diese mithilfe von unabhhängigen Schiedskommissionen geklärt: nicht wie in der Vergangenheit mit Machtzusammenballung, ökonomischen Machtmitteln oder Landgerichtsurteilen. In Konfliktfällen bei Filmanschaffungen sollen Minderheiten nicht Filme verhindern können, sondern nur umgekehrt Minderheiten sollen ebenfalls die Möglichkeit bekommen, bestimmte Filme anzuschaffen. Nicht Ausgrenzung, sondern Vielfalt. Nicht Landgericht.

Zu den Organen des Verleihs

Oberstes Organ: Mitgliederversammlung, Genossenschafterversammlung, Anteilseignerversammlung oder wie immer auch das Kind heissen wird.

Zweimal im Jahr findet eine solche Versammlung statt. In ihr wird von den Verleihmitarbeitern und dem Kassenmenschen Rechenschaft über das vergangene Halbjahr abgegeben. Hier wied die gemeinsame Richtung für das nächste Halbjahr angegeben. Die MV beauftragt einen Vorstand. Der Vorstand vertritt in Rechtsgeschäften den Verleih nach außen. Außen kann sein: Postscheckamt, Bank u. a. . Dies ist seine einzige Funktion. Diese Tatsache führt nicht dazu , daß die übrigen Mitglieder oder Mitarbeiter mit dem Argument erpresst werden, der Vorstand hafte etc. . Seine Wählbarkeit wird zeitlich begrenzt. Mindestens ein fester Verleihmitarbeiter soll Mitglied des Vorstandes sein.

Verleihbesprechung. Diese VB ist das entscheidende Organ für Entscheidungen zwischen den halbjährlich stattfindenden Versammlungen aller Mitglieder/arbeiter. Dieses Organ gibt sich eine Geschäftsordnung, in dem der Teilnehmerkreis beschrieben ist.

Das sollten sein: der Vorstand, die festangestellten Mitarbeiter, die Teilzeitmitarbeiter sowie jene unbezahlten Mitarbeiter, die zeitlich begrenzt bestimmte Projekte des Verleihs betreuen. Kein Teilnehmer dieser Besprechung beansprucht für sich oder andere ein Vetorecht bei Entscheidungen. Es gilt das Konsensprinzip. Können wir auf diesem Weg zu keiner Entscheidung kommen, so stimmen wir ab. Stimmberechtigt ist der in der Geschäftsordnung genannte Teilnehmerkreis. Die Sitzungen finden wöchentlich statt.a Das sollten sein: der Vorstand, die festangestellten Mitarbeiter, die Teilzeitmitarbeiter sowie jene unbezahlten Mitarbeiter, die zeitlich begrenzt bestimmte Projekte des Verleihs betreuen. Kein Teilnehmer dieser Besprechung beansprucht für sich oder andere ein Vetorecht bei Entscheidungen. Es gilt das Konsensprinzip. Können wir auf diesem Weg zu keiner Entscheidung kommen, so stimmen wir ab. Stimmberechtigt ist der in der Geschäftsordnung genannte Teilnehmerkreis. Die Sitzungen finden wöchentlich statt.

Alle vier Wochen (jeden 4. Sonntag) finden Beraterversammlungen statt. Welche genaue Funktion diese Beraterversammlung haben könnte, darüber solltet ihr euch den Kopf zerbrechen.

Einige von uns denken, es sollte eine Meinungsbörse sein für Gespräche zwischen Verleihern, Benutzern der Filme und Filmemachern. Andere von uns haben die Vorstellung, daß man diesem Beratergremium die Auswahl der neuanzuschaffenden Filme übertragen sollte. Was wir gemeinsam verhindern wollen, sind Abstimmungsmaschinen. Vor allem keine Verwaltungsbürokratie. Und die Sache soll auch nicht zu einem Diskutier Verein verkommen, in dem Leute die Finger heben, deren Fingerheben in jeder Hinsicht für sie folgenlos bleibt.

Bisher alles noch veränderbar. Diskussionsansätze. Aber wir können auch nicht zwei Jahre mit der Umsetzung unserer Vorstellungen warten.. Der Büroalltag des neuen Verleihs wird folgendermaßen praktiziert. (jetzt auch schon teilweise):

Alle Verleihmitarbeiter sollen in gleicher, praktischer Weise Zugang zu allen Informationen des Verleihs haben. Um dieses Ziel zu verwirklichen, müssen künftige Informationsvorsprünge/Machtansammlungen verhindert werden. Dazu werden zunächst die sogenannten Routinearbeiten wie Filmberatung und Disposition der Filme (telefonisch/schriftlich), Versand und Kontrolle der Kopien, Katalogbestellungen, Anschriftenkartei u. a. auf alle anwesenden Mitarbeiter in einem wöchentlichen Rythmus gleichmäßig verteilt (Rotationsprinzip). Auch die restlichen anfallenden Arbeiten, die weniger termingebunden sind, wie Filmabrechnungen, Erstellung und Versand von Informationsmaterial, Sichtvorführungen und Filmbegleitungen, Einsatzstatistiken u. a. werden wöchentlich gleichmäßig verteilt. Im dritten Bereich sind die Arbeiten zu verteilen, die über längere Zeiträume zu bearbeiten sind, wie Kontoführung, Rechnungsabbuchung, Lohnbuchhaltung, Steuererklärung u. a.. Diese Arbeiten werden im viertel-jährlichen Rythmus auf alle Mitarbeiter gleichmäßig verteilt. Außer den genannten Arbeiten wird der Verleih unentgeltlich arbeitende „Projektmitarbeiter“ (wie in der Vergangenheit auch) für einzelne Aufgaben haben.

Das sind beispielweise Herstellung deutscher Tonfassungen ausländischer Filme, Rundreisen mit neuen Filmen, Herstellung von Hintergrundmaterialien für bestimmte Einsatzbereiche, Verbesserung des dezentralen Beratungsnetzes zusammen mit ähnlich arbeitenden Verleihgruppen in der BRD. Auch in diesem Bereich sind wir für Anregungen offen und für Angebote dankbar. Und im Gegensatz zu früher werden wir sie nicht jahrelang wohlwollend prüfen, bis niemand mehr davon weiß.

Im Verlauf unserer Auseinandersetzungen sind wir immer wieder auf ähnliche Fälle von Privatisierungsversuchen innerhalb des linken Ökonomie Bereiches gestoßen. Der Witz, in dem ein Kollektivmitglied ruft:

“Chef, kannste ma kommen, hier will jemand was über unser Kollektiv wissen“, gehört für den Zentral Film Verleih Hamburg e. V. jedenfalls der Vergangenheit an.

Text: Jens Meyer Mai 1982/neu abgeschrieben im Februar 2021

Die Sache war damit natürlich noch nicht zu Ende. Siehe Bemerkungen 2021. Nach fast 40 Jahren sollten auch die Namen der damals Beteiligten genannt werden: A. H. = Alfred Hilsberg; A. K. = Anne Kubina; A. R. = Andrea Rudolphi; C. L. = Christian Lehmann (Ehemals Vorsitzender der ZFV e.V.), K. J. = Klaus Jötten; D. L. = Detlev Lehmann; E. S. = Elfriede Schmitt; S. F. = Sabine Fischötter, J. M. = Jens Meyer; K. G. W. = Klaus Georg Wolf; N. H. = Norbert Huhn; T. T. = Thomas Thielemann; U. E. = Uwe Emmental; W. M. = Wolfgang Morell; W. K. = Werner Koch