pdf-Briefe-an-Wiebeke-XII-Das-Haus-ohne-Maenner

Briefe an Wiebeke (XII) Ossi Oswalda im Haus ohne Männer

Hallo Wiebeke,

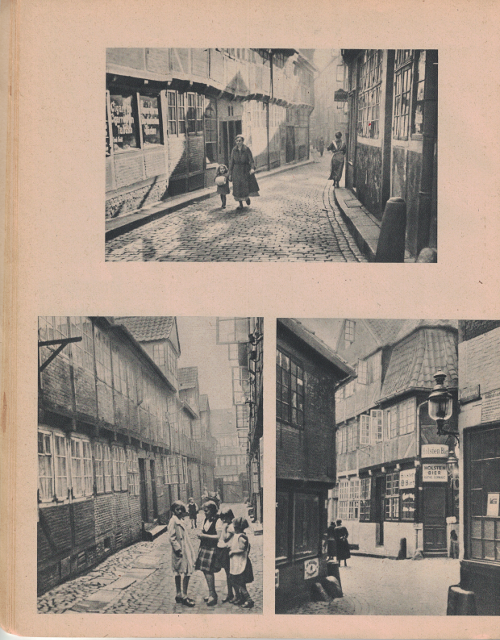

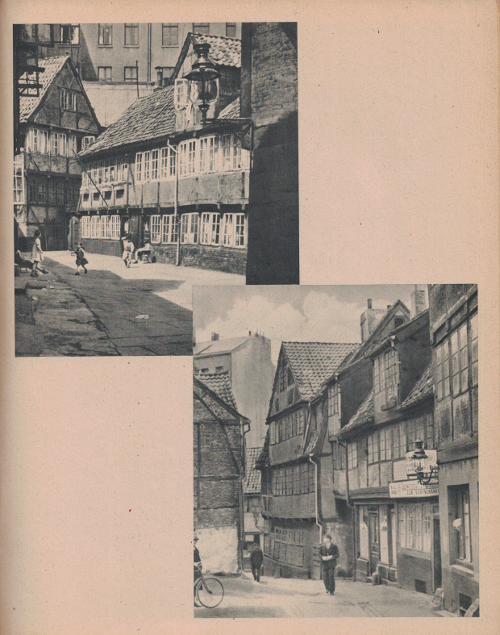

wie ich auf diesen Film komme? Das ist ganz einfach: Durch den Kontakt mit Mark Lissauer aus Australien! Du erinnerst Dich an den kleinen Jungen auf dem Balkon im vierten Stock? In der Grindelalllee 116 ?

Das ist Mark Lissauer. Damals mit Vornamen Hermann. Unten war das Kino von seiner Oma. Keine richtige Oma. Für eine Oma viel zu jung. Ihre Tochter Fanny, die neben Hermann auf dem Balkon steht, ist 11 Jahre alt und Hermann ist gerade acht Jahre alt geworden.

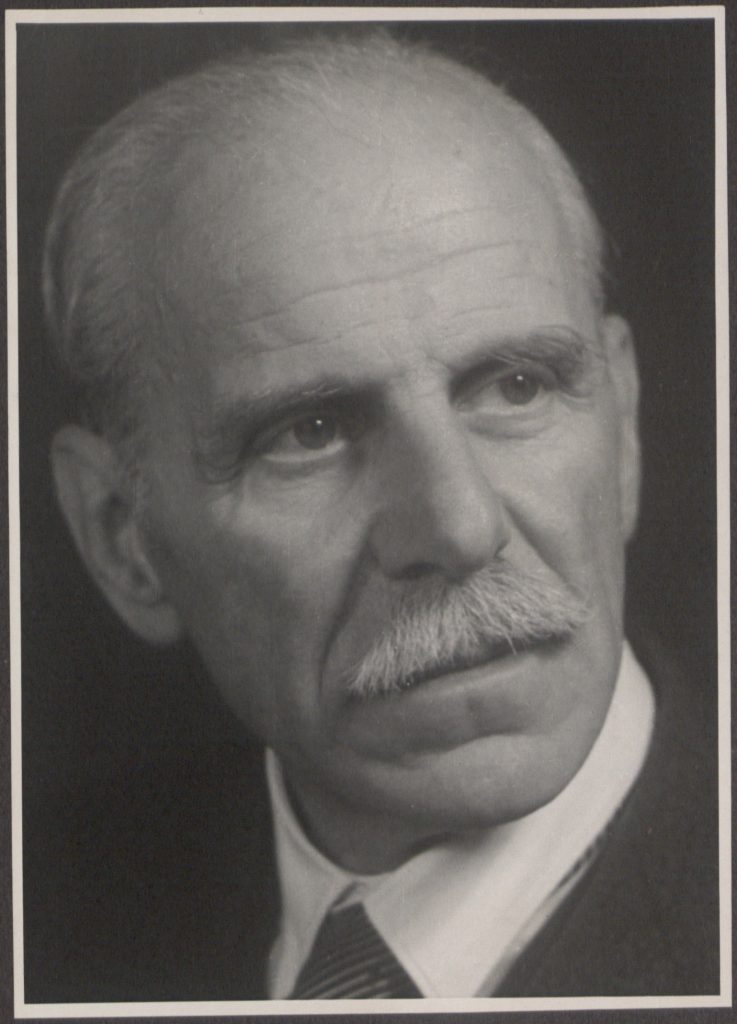

Anhand der Plakate, die in dem Schaukasten des Kinos hängen und einem Plakat von diesem Film: “Das Haus ohne Männer“ habe ich herausgefunden, wann das Foto entstanden ist: Im Sommer 1931. Wer es gemacht hat, wußte Mark nicht mehr. Ist ja auch schon ne Weile her. Im Thalia Kino konnten schon Tonfilme gezeigt werden, aber dies war noch ein Stummfilm. Übrigens einer, zu dem ein berühmter Komponist eine Musik komponiert hatte: Paul Dessau.

Oder ist der gar nicht so berühmt? Jedenfalls hat er mal bei mir gegenüber gewohnt. Da wo er gewohnt hatte, ist jetzt eine Tiefgarage und oben drauf eine Liegewiese, die man aus bestimmten Gründen besser nicht benutzt. Hunde können offensichtlich nicht lesen, das Ihnen der Zutritt zur Wiese verwehrt wird. Aber das gehört nicht hierher.

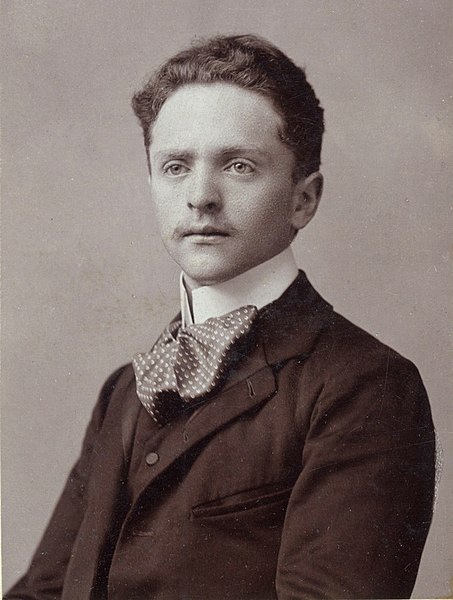

Die Hauptrolle hatte die damals (offensichtlich sehr berühmte) Schauspielerin Ossi Oswalda, die eigentlich Oswalda Amalie Anna Stäglich hieß. Sie war in vielen Lubitsch Filmen zu sehen. Es geht die Legende, sein Drehbuchautor Hanns Kräly, der mit Lubitsch zusammen nach Hollywood gegangen ist, habe die Schauspielerin entdeckt.

Ob es eine Kopie dieses Filmes gibt, weiss ich nicht. Leider fehlt bei Filmportal.de eine Inhaltsangabe. Und im Netz habe ich auch nichts gefunden. Eine Freudin, die ich von der dffb her kenne, hat mir das Filmheft auf den Scanner gelegt, das damals zu diesem Film erschienen ist. Die Inhaltsangabe ist so lang wie ein Roman. So kommt es mir jedenfalls vor. Wer hat so lange Texte vor dem Kinobesuch gelesen?

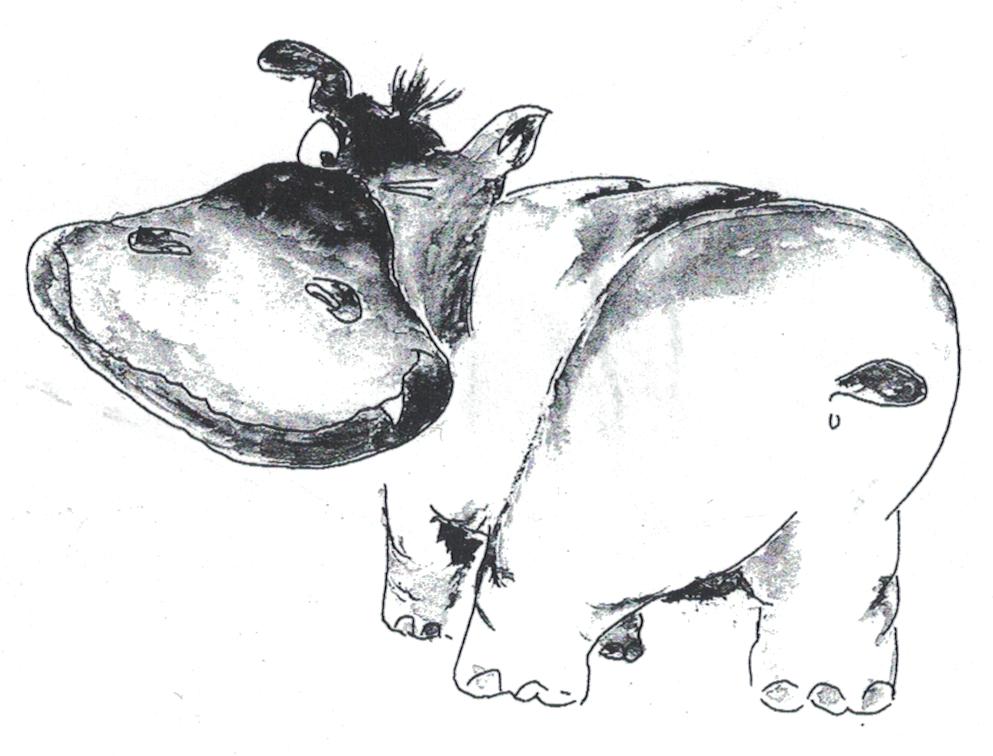

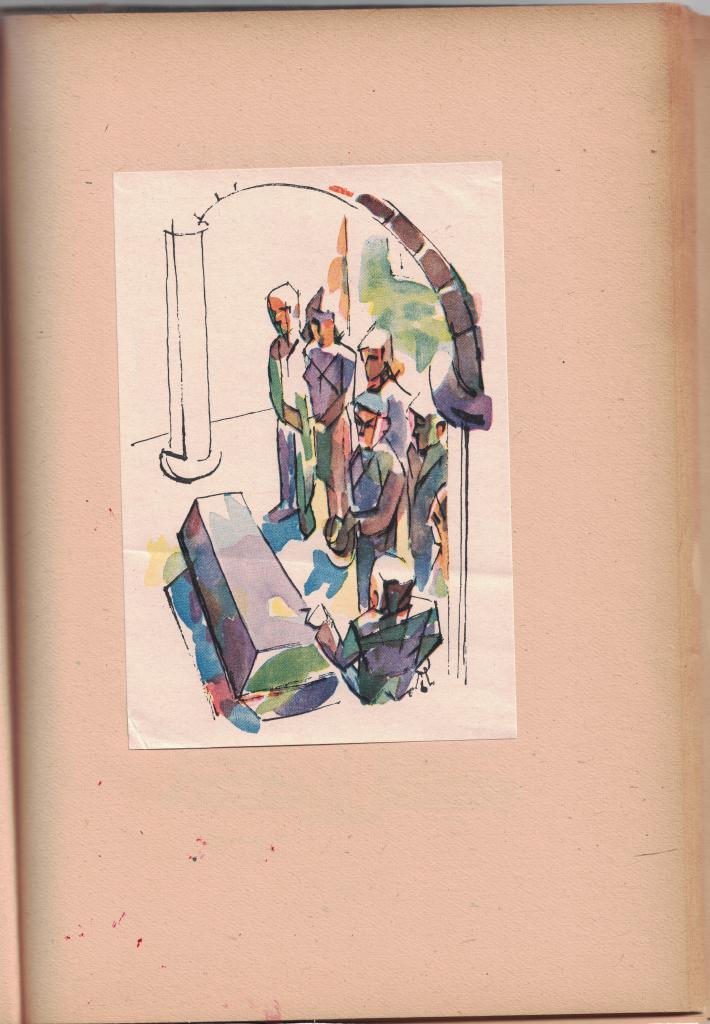

Aber wie wir uns schon denken können: Es ist ein Liebesfilm. Natürlich einer mit Hindernissen. Im Haus ohne Männer haben sich vier emanzipierte Frauen gefunden, denen das Haus gehört und die dort zusammen wohnen. Das Wort „emanzipiert“ stand 1928 noch im Fremdwörterbuch. Nur damit keine Rückfragen von Dir kommen: Da steht es immer noch: In der Ausgabe von 2001 der Firma Duden auf Seite 263.

Männern wird der Zutritt verwehrt: Eva, Elisa,Tamara und Marianne sind berufstätig und sorgen für sich selbst.

Eva wird von Ossi Oswalda gespielt. Sie ist selbständig und gut situiert.

Dann gibt es noch Friedel. Friedel hat völlig andere Ansichten vom Leben. Sie ist glücklich verliebt und mit Lothar verlobt. Doch dann gerät sie in Not. Sie wird verdächtigt 500 Mark (RM) unterschlagen zu haben.

Und dann kommt es zu allen möglichen Verwicklungen. Am Ende sind aber alle wieder glücklich und zufrieden. Der letzte Satz im Programmheft zeigt es: Es ist beabsichtigt „Das Haus ohne Männer“ anderweitig zu vermieten“.

Zur Biografie von Ossi Oswsalda schreibt Filmportal.de an anderer Stelle:

“Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 emigrierte Oswalda mit ihrem jüdischen Ehemann Julius Aubenberg in die Tschechoslowakei und lebte in Prag“

Das ermuntert mich natürlich dazu, mal weiter zu suchen und ich denke bei mir, schon wieder so eine Geschichte aus Deutschland: Irgendwo kratzt man und was kommt hervor? Genau. Das, was man schon vermutet hatte.

Aus dem: „Illustrierter Film Kurier“: (Nummer 1003) mühevoll abgeschrieben. Hat sich was – mit markieren und einfügen (!!):

Das Haus ohne Männer:

Manuskript: Kurt J. Braun, Regie: Rolf Randolf, Photographie: Alfred Hansen, Titel: Max Ehrlich, Bauten: Heinrich Richter, Personen: Eva = Ossi Oswalda, Friedel = Iwa Wanja, Elisa = Ida Renard, Tamara = Valeria Blanka, Marianne = Jbolya Szekely, Ralf = Livio Pavanelli, Lothar = Hans Brausewetter, Der Nachtwächter = Fitz Kampers, Der Direktor = J. v. Szöreghy, Der Tanzmeister = Bruno Arno, Die Köchin = Trude Lehmann. Zeit und Ort der Handlung: Der Film spielt heute und morgen in einer Großstadt und ihrer Umgebung. Produktion: Olympia Film G.m.b.H., Berlin. Verleih: „DERUSSA“ . Deutsch-Russsische Film-Allianz A. G., Berlin SW 348, Friedrichstr. 8.

Leipzig*Hamburg*Frankfurt a. M.*Düsseldorf*Königsberg i. Pr.

Inhalt:

“Wenn eine Frau von der Liebe enttäuscht ist, so wird sie zur Männerfeindin – bis zu nächsten Liebe. Da haben sich vier moderne Mädels ein Haus eingerichtet, das kein Mann betreten darf. Tagsüber sind alle vier beruflich so sehr in Anspruch genommen, daß sie froh sind, die Abende ganz unter sich zu verbringen.

Hauptbedingung: nur möglichst wenig mit den Männern zusammenkommen, mit denen man schon im Laufe des Tages genug Ärger hat! – Die Führerin dieser Vier ist Eva, gutsituiert, hübsch und überaus selbstständig. In derselben Stadt lebt ein junges Mädel, Friedel, die ganz andere Ansichten vom Leben hat, denn sie ist glücklich verliebt und verlobt. Diese Friedel gerät eines Tages in den Verdacht, fünfhundert Mark unterschlagen zu haben.

In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Lothar, ihren Verlobten, in der Hoffnung, daß er ihr helfen werde. Aber als sie ihn aufsucht, erwartet sie der zweite Schlag. Sie überrascht Lothar mit einer fremden Dame, ihn, von dessen Treue sie bis dahin fest überzeugt war. Friedel flüchtet, ohne daß Lothar sie über das Mißverständnis aufklären und ihr sagen kann, daß er mit jener Dame eben Friedels Angelegenheit in Ordnung bringen wollte.

Sie flüchtet in das „Haus ohne Männer“, in das man sie schon so oft eingeladen hat. Dort nimmt man sie auf, beruhigt sie, verwöhnt sie. –

Lothar versucht vergeblich, mit Friedel in Verbindung zu treten, um ihr zu sagen, daß er selbst schließlich bei seiner Bank fünfhundert Mark unterschlagen hat, um Friedels Fehlbetrag zu ersetzen und sie vor polizeilichen Recherchen zu schützen. Er selbst hofft, das Geld bis zur nächsten Revision längst von seinem Gehalt ersetzen zu können.

Aber er kann Friedel nicht sprechen, sie wird von ihren neuen Freundinnen vor dem „Treulosen“ bewahrt. – Da sie darunter mindestens ebenso leidet wie Lothar, entschließt sich Eva als die Chefin des Hauses eines Tages, diesen ominösen Lothar aufzusuchen und ihm beizubringen, daß er seine Nachstellungen aufzugeben habe. Das geschieht – nur passiert Eva ein kleiner Irrtum. Sie verwechselt Lothar, den sie nicht kennt, mit seinem besten Freund Ralf – und sie ist überrascht, einen charmanten Mann kennen zu lernen, der ganz anders ist, als sie erwartete. –

Das Unvermeidliche kommt. Es bleibt nicht bei dem ersten Zusammentreffen- sie sehen sich öfters – und plötzlich entdeckt Eva mit Schrecken, daß sie sich in den vermeintlichen Bräutigam ihrer kleinen Freundin verliebt hat. –

Inzwischen hat Lothar übrigens die Zeit nicht ungenützt verstreichen lassen. Er hat eines Nachts seine Friedel in dem Haus ohne Männer aufgesucht, ist unter allerlei Abenteuern zu ihr vorgedrungen, und sie haben sich wieder versöhnt. Davon hat Eva keine Ahnung. Sie sieht nur, daß dieser Flirt mit dem vermeintlichen Lothar nicht weitergehen darf. Sie will es ihm klarmachen. Statt einer Antwort lockt dieser entsetzliche Mensch sie auf ein Motorboot und entführt sie für zwei Tage. –

Inzwischen droht Friedels neues Glück wieder in Trümmer zu gehen: die Kassenrevision bei Lothars Bank findet unerwartet früh statt. Die Freundinnen aus dem „Haus ohne Männer“ springen ein. Alle legen zusammen, der Fehlbetrag wird gedeckt, alles wäre in Ordnung, wenn – wenn Eva noch da wäre.

Aber die ist für zwei Tage verschwunden. Sie sitzt ganz allein auf einem Motorboot mit Ralf und wehrt sich energisch gegen den Gedanken, daß sie diesen Mann liebt. Aber schließlich – die Einsamkeit- und er ist so nett und sie ist doch auch nur eine Frau. Also als die zwei Tage vorbei sind, kommt Eva zurück und erklärt ihrer kleinen Freundin Friedel kategorisch, daß es zwar skandalös sei, aber sie liebe den Mann und könne ohne ihn nicht mehr leben!

Zu ihrem Erstaunen ist Friedel gar nicht unglücklich – im Gegenteil: Sie präsentiert ihren richtigen Lothar – und reichlich spät kommt Ralf dazu, sich seiner Eva endlich vorzustellen und den kleinen Irrtum aufzuklären. –

Es ist beabsichtigt, das „Haus ohne Männer“ anderweitig zu vermieten.“

(aus dem Film Kurier, geschrieben von Herman Weist, Berlin Charlottenburg)

Filmportal.de zählt 54 Filme zwischen 1916 und 1943, in denen Ossi Oswalda mitgespielt hat. Einige davon, die unter der Regie von Ernst Lubitsch entstanden sind, werden auch heute noch hin und wieder gezeigt. Ob es von dem Film “Haus ohne Männer“ noch eine Kopie gibt, ist unklar. Und ob sich eine Suche nach diesem Film wirklich lohnt, weiss man erst, wenn die Suche erfolgreich war.

Biografie aus Filmportal.de:

“Ossi Oswalda (bürgerlich: Oswalda Amalie Anna Stäglich) wurde am 2. Februar 1898 in Niederschönhausen geboren. Als sie vier Jahre alt war, starb der Vater, sodass sie fortan bei ihrer taubstummen Mutter aufwuchs. Bereits als Kind erhielt Oswalda Tanzunterricht und ging schließlich nach Berlin, wo sie als Chortänzerin bei einem Theater arbeitete.

Dort erregte sie 1916 die Aufmerksamkeit des Schauspielers und Drehbuchautors Hanns Kräly, der sie zum Film brachte: Auf seine Empfehlung hin gab sein Freund und Weggefährte Ernst Lubitsch ihr eine Rolle als Lehrmädchen in „Schuhpalast Pinkus“ (1916), zu dem Kräly das Drehbuch mitgeschrieben hatte und in dem er selbst eine zentrale Rolle spielte. Im Jahr darauf bekam Oswalda ihre erste Hauptroller in Lubitschs „Wenn vier dasselbe tun“, der ein Publikumserfolg war.

In den nächsten Jahren avanciert Ossi Oswalda zum Star von Lubitschs frühen Komödien. Sie spielte die Herzogin in „Prinz Sami“ (1917), die Tanzmaus in „Das Mädel vom Ballett“ (1918) und die Diva in „Meine Frau, die Filmschauspielerin“ (1919). Zuweilen trug sie in Lubitschs ganz auf sie zugeschnittenen Filmen nicht einmal einen Rollennamen, sondern hieß schlichtweg „Ossi“, etwa in „Ossi’s Tagebuch“ (1917), „Ich möchte kein Mann sein“ (1918) und in dem Klassiker „Die Austernprinzessin“ (1919). Bis 1920 drehten die beiden insgesamt 13 gemeinsame Filme (oft nach Drehbüchern von Kräly, der auch zum Ensemble gehörte).

Die letzte Zusammenarbeit war der Film-Sketch „Die Wohnungsnot“ (1920), der heute als verschollen gilt. Nur vereinzelt arbeitete Oswalda während der Lubitsch-Jahre mit anderen Regisseuren, so etwa mit Adolf Gärtner bei dem Stuart-Webbs-Krimi „Der Hilferuf“ (1916) und mit Georg Jacobi bei dem Melodram „Das Schwabemädle“ (1918).

Von Kritik und Publikum wurde sie während dieser Phase als eine Art Nachfolgerin der 1916 verstorbenen Dorrit Weixler wahrgenommen. So schrieb der Kritiker Georg Popper 1920: „Ossi Oswalda als Backfisch ist so entzückend, so naiv-übermütig und spielt ihre etwas schablonenhafte Rolle so reizend, daß der Verlust, den die deutsche Filmindustrie mit dem Tode Dorrit Weixlers, der ersten und bisher unübertroffenen Backfischdarstellerin, erlitten hat, bei weitem wieder wettgemacht wird.“

Andererseits stieß Oswaldas oft etwas schrilles und überdrehtes Spiel manche Kritiker ab: „Ein Ossi-Oswalda-Film“, so Béla Balázs 1920, sei „an einer Reihe roher, bochesquer Geschmacklosigkeiten zu erkennen“. Unzweifelhaft ist, dass sie zusammen mit Henny Porten und Asta Nielsen eine der ersten großen Diven des deutschen Films war.

1921 gründete Oswalda die Ossi Oswalda-Film GmbH, geleitet von ihrem damaligen Ehemann Baron Gustav von Kocrzian. Bis 1924 produzierte sie fünf Filme, alle mit und unter der Regie von Victor Janson, der schon in einigen Lubitsch-Filmen ihr Partner war. Zugleich vollzog Ossi Oswalda in den 1920er Jahren einen Image-Wandel vom frechen Mädchen zum „Berliner Girl“, mit mondänen Attitüden und verzückten Tanzeinlagen in extravaganten Kostümen.

1925 kam sie bei der Ufa unter Vertrag, womit eine überaus produktive und erneut sehr erfolgreiche Phase ihrer Karriere begann: Bis 1929 wirkte sie in rund 20 Filmen mit, darunter „Die Fahrt ins Abenteuer“ (1926) mit Willy Fritsch, „Gräfin Plättmamsell“ (1926) mit Curt Bois, Carl Boeses „Ossi hat die Hosen an“ (1928) und Conrad Wienes „Die Vierte von rechts“ (1929). „Der Dieb im Schlafcoupée“ (1929) war ihr letzter Stummfilm. Auf der Bühne sah man sie 1929 in einer Leo-Fall-Operette, gefolgt von einem Auftritt bei den Wiener Festwochen in „Der Graf von Luxemburg“, unter musikalischer Leitung von Franz Léhar.

Im Tonfilm konnte Ossi Oswalda jedoch nicht an ihre früheren Erfolge anknüpfen.

Nur zweimal stand sie für deutsche Tonfilme vor der Kamera: als Messerwerferin in „Der keusche Josef“ (1930, Regie: Georg Jacoby) und als Varieté-Tänzerin in dem Kriminaldrama „Der Stern von Valencia“ (1933).

Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 emigrierte Oswalda mit ihrem jüdischen Ehemann Julius Aubenberg in die Tschechoslowakei und lebte in Prag. Dort entstand 1943 nach einer Vorlage von ihr die Gesellschaftskomödie „Čtrnáctý u stolu“ („Fourteen at the Table“). Danach wurde es still um den einstigen Stummfilmstar. Verarmt und von der Öffentlichkeit abgeschieden, starb Ossi Oswalda am 17. Juli 1947 mit nur 50 Jahren in Prag.“

(Aus: filmportal.de, abgerufen am 2. Juni 2022).