Taz Artikel vom 6. Februar 2015 von Henning Bleyl und ein Foto das wir gefunden haben im Anhang:Kühne+Nagel mauert Verwertung ohne „Relevanz“

Kühne+Nagel profitierte im „Dritten Reich“ nicht nur von der Judenverfolgung, es „arisierte“ sich auch selbst. Von alldem will das Unternehmen nach wie vor nichts wissen – sondern hält einen „kulturpolitischen Zusammenhang“ für möglich. BREMEN taz | Die große Sause, mit der der Logistik-Konzern Kühne + Nagel auf dem Bremer Marktplatz sein 125-jähriges Firmenjubiläum feierte, zieht zunehmend Kritik nach sich. Als „grenzwertig“ bezeichnete Bürgerschaftspräsident Christian Weber die weiträumige Absperrung auf dem Platz zugunsten eines von Sicherheitskräften bewachten Glaspavillons und Riesen-Trucks.

Dort stellte das Unternehmen eine opulent bebilderte Firmengeschichte dar – doch seriöses History Marketing ist etwas anderes: Dort hat sich als Standard herauskristallisiert, NS-Verstrickungen deutlich anzusprechen, um glaubwürdig am Markt kommunizieren zu können.

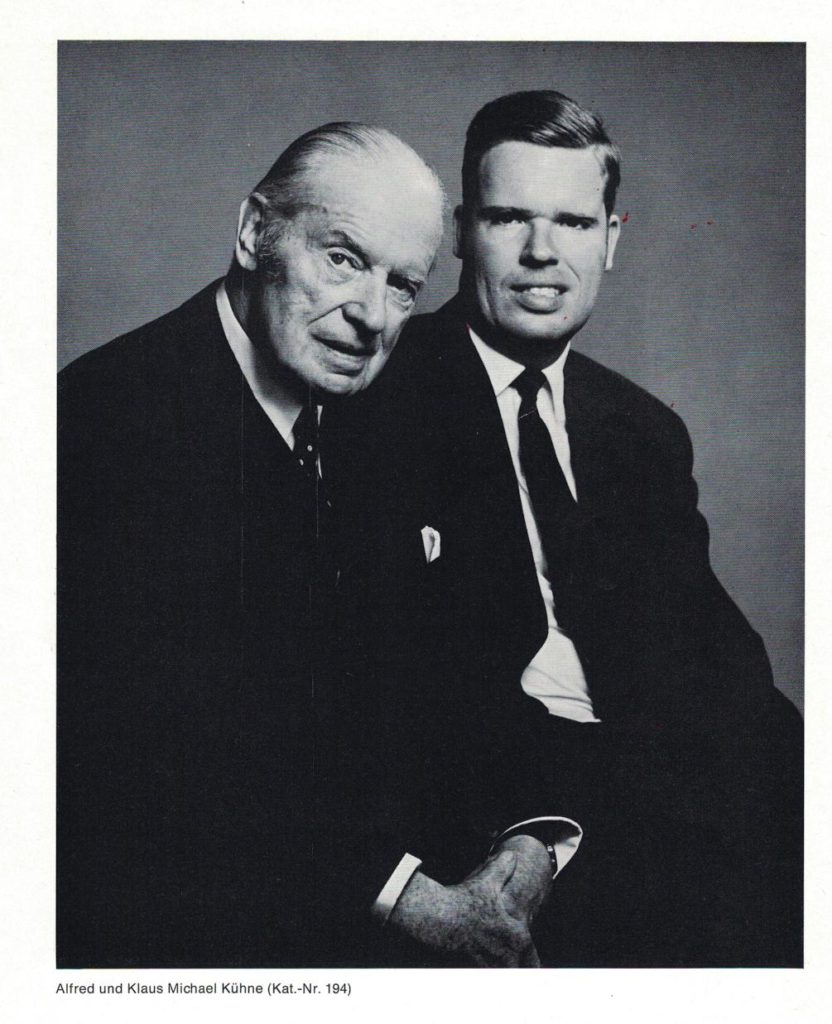

Das Unternehmen des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne, als „Retter“ von HSV und Hapag-Lloyd gefeiert und für sein Sponsoring der Elbphilharmonie vom Hamburger Senat zum Professor ernannt, beharrt jedoch darauf, den Wachstumsschub von Kühne + Nagel im „Dritten Reich“ auszublenden: „Firmenintern gibt es keinerlei Dokumente zu der entsprechenden Zeitperiode“, schreibt das Unternehmen auf Anfrage der taz. Das gesamte Firmenarchiv sei 1944 verbrannt.

Um das zu widerlegen, genügt ein Blick in das Verzeichnis der Deutschen Wirtschaftsarchive: Der Bestände der Kühne + Nagel AG & Co werden dort ab 1902 mit zehn laufenden Metern angegeben: Urkunden, Akten, Protokolle, Geschäftsbücher – versehen mit dem Hinweis: „Benutzung nur mit Genehmigung der Geschäftsleitung“.

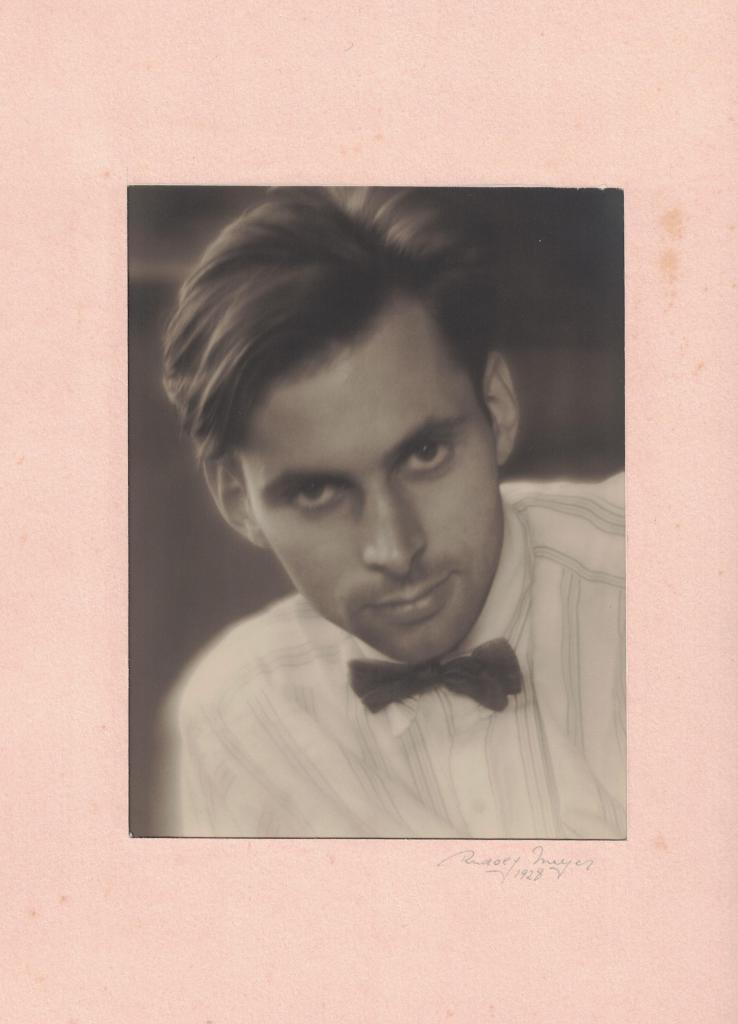

Läge die vor, erführe man genauer, unter welchen Umständen Mitinhaber Adolf Maass die Firma verließ. Deren Chronik von 1965, „Streiflichter einer bewegten Zeit“, berichtet nur, dass Maass im April 1933 ausschied, „um als Teilhaber in eine Großhandelsfirma seiner Verwandtschaft einzutreten“. Die Erwähnung der „Verwandtschaft“ verweist immerhin indirekt auf den Hintergrund: Maass war Jude.

Kühne + Nagel profitierte im „Dritten Reich“ also nicht nur durch Großaufträge im, Rahmen der „Verwertung“ jüdischen Eigentums, sondern auch durch „Arisierung“ im eigenen Haus. Maass war seit 1910 Teilhaber und baute unter anderem die Niederlassung Hamburg auf. Nach seinem Ausscheiden wurden die Brüder Alfred und Werner Kühne Alleininhaber.

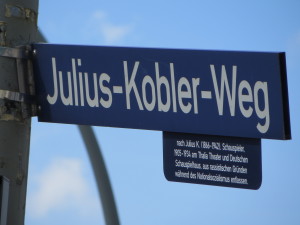

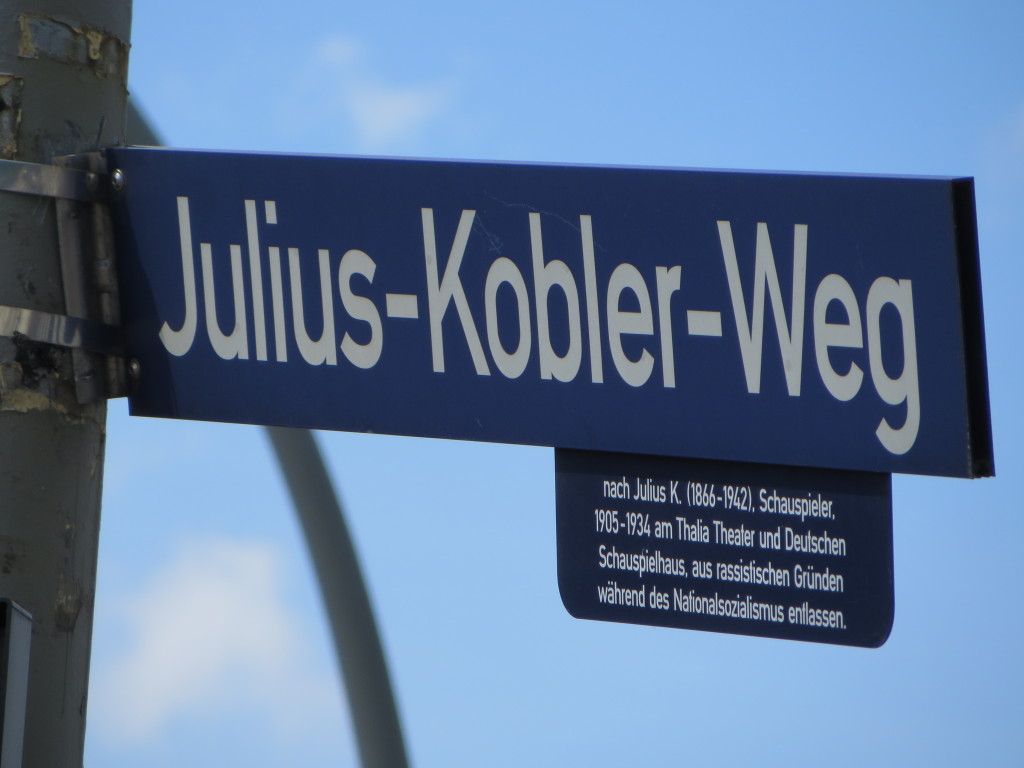

Als 2006 in Hamburg-Winterhude ein Stolperstein für das Ehepaar Maass verlegt wurde, hat Ulrike Sparr in diversen Archiven nach Unterlagen gesucht. Dabei stieß sie auf die Aussagen von Adolfs Sohn Gerhard, der die Kühne-Brüder als „einflussreiche Nazis“ charakterisierte, die seinen Vater aus der Firma gedrängt hätten. Nachweisbar ist, dass Werner Kühne direkt nach Maass’ Ausscheiden in die NSDAP eintrat – mit einem jüdischen Mitinhaber wäre ihm das nicht möglich gewesen. Das Ehepaar Maass starb in Auschwitz.

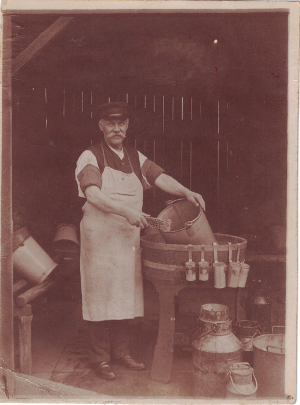

Im NS-Staat ließ Kühne + Nagel seine Konkurrenten hinter sich, wobei ein direkter Draht zum Reichsfinanzminister half. Für Westeuropa erkämpfte sich die Firma ein Monopol: Fast 70.000 Wohnungseinrichtungen deportierter Familien aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden transportierte sie nach Deutschland zu den „Judenauktionen“.

Es muss als wahrscheinlich gelten, dass Kühne + Nagel nicht „nur“ an der Verwertung von Möbeln und Alltagsgegenständen jeder Art beteiligt war, sondern auch an den Aktionen des „Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg“: Dieser hatte die Aufgabe, in den besetzten Ländern nach Kunstgegenständen und kostbaren Bibliotheken zu fahnden. Allein aus Paris gab es zwischen 1941 und 1944 29 Kunsttransporte, als Hauptdepot in Deutschland diente Schloss Neuschwanstein.

Dieser Kontext wird von der Firma wohl eher unfreiwillig angedeutet, in dem sie der taz erklärt: „Dass Kühne + Nagel in Möbeltransporte involviert war, ist unbestritten. Unklar ist jedoch, wer die Spedition beauftragt hatte, ob dies in einem kulturpolitischen Zusammenhang erfolgte und falls ja, ob die Durchführung wissentlich und willentlich geschah.“ Auf Nachfrage nach dem ins Spiel gebrachten „kulturpolitischen Zusammenhang“ heißt es, dieser bezöge sich auf die Möbel.

Nicht aufgearbeitet sind auch die Aktivitäten in Osteuropa. Ein Verzeichnis des „Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft in Serbien“ aus den Jahren 1943/44, das im Bundesarchiv Berlin liegt, listet Kühne + Nagel als „Lieferanten“. Was da an wen geliefert wurde, könnte in der Chronik zum 125-jährigen Firmenjubiläum berichtet werden, an der das Unternehmen eigenem Bekunden zufolge derzeit arbeitet. Dem entgegen steht allerdings die Selbsteinschätzung, dass es „der Rolle von Kühne + Nagel in diesen Zeitperioden“ – gemeint sind der Erste und Zweite Weltkrieg – „an Relevanz mangelt“

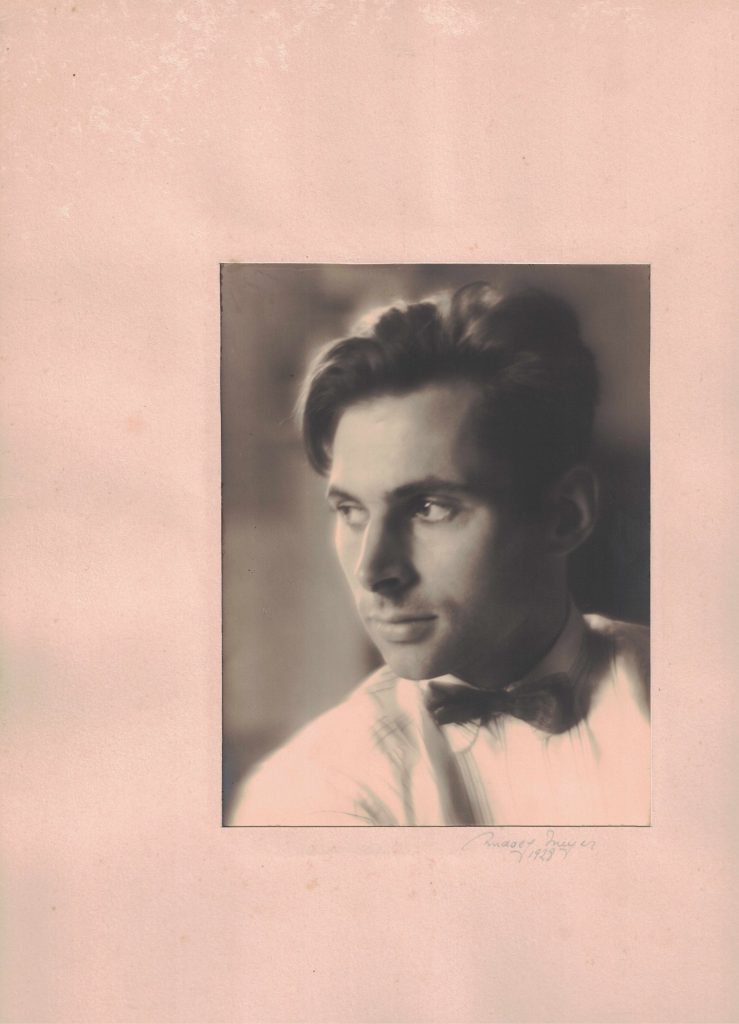

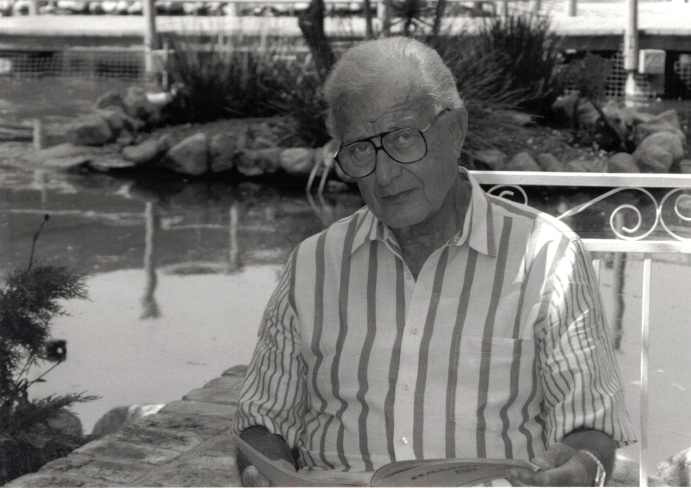

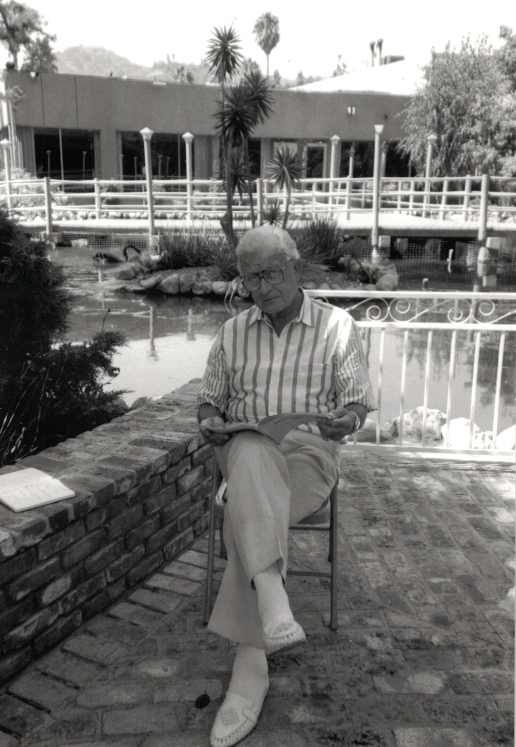

Bildunterschrift: Kamen im KZ um: Der Kühne+Nagel-Mitinhaber Adolf Maass und seine Frau Käthe. Bild: Sammlung Elsbach/Maas

. . . Adolf Maass, der jüdische Teilhaber, hatte seit 1902 das Hamburger Geschäft aufgebaut und war später – bis 1933 – sogar größter Einzeleigner der Gesamtfirma. Zusammen mit seiner Frau wurde er, vermutlich 1944, in Auschwitz ermordet. Im selben Jahr bekamen seine früheren Kompagnons, die Brüder Kühne, zum wiederholten Mal ein Gau-Diplom als „NS- Musterbetrieb“ überreicht. . . . (Henning Bleyl, taz 25. 7. 2015)