PDF Apropos Thalia Kino Hamburg

PDF Apropos Thalia Kino Hamburg

Pdf Briefe an Wiebeke (XXVIII)

Hallo Wiebeke, Apropos Wikipedia, Du wolltest wissen, wie es zu dieser Falschinformation bezüglich der Gründer des 3001 Kinos kommt? Das ist ganz einfach: Die Wikipedia Leute beziehen sich auf ein Interview, das eine Taz Redakteurin (Annette Bolz) mit mir zum Dreijährigen Geburtstag des Kinos geführt hatte (1994). Der Wikipiamensch, der dieses Interview zitiert, aber nicht präsentiert, hat das leider falsch verstanden, das mit den Gründern. Und damit das nicht alle Zeit so bleibt, habe ich diesen Zeitungsartikel für Dich heruntergeladen und da isser schon: (in der Taz Hamburg erschienen am 28.4.1994) Unter der Überschrift: “Schräg und Starrsinnig. Ein Rückblick zum Dreijährigen des 3001-Kinos“ Am ersten Mai wird das 3001-Kino im Schanzenviertel drei Jahre alt. Die taz resümiert mit Jens Meyer, einem der Gründer.

taz: Wer steckt hinter dem 3001? Meyer: Wir sind ein reines Männer-Kino: Außer mir machen noch Rainer Krisp und Thomas Schröder mit. Rainer habe ich im Zentral-Film-Verleih kennengelernt, das war damals der erste Polit-Verleih. Später, von 1982 bis 1990, haben wir das Duckenfeld in der Oelkersallee (64) gehabt. Das mußte dann wegen des Gebäude-Abrisses schließen. Damals hatten wir 23 Sitze im Kino . Wieviele hat denn das 3001? 96. Und die Sternchen an der Decke haben wir selbst gebaut.

Schreibt ihr schwarze Zahlen? Rein rechnerisch nicht, wegen der hohen Abschreibungen für die Investitionskosten, aber im Prinzip trägt sich der Laden, wir können gerade davon leben. Welches Ziel hattet ihr vor drei Jahren, als ihr anfingt? Angefangen haben wir als frustrierte Kino-Besucher. Wir dachten, es gibt 100 Kinos in Hamburg, davon gehören 90 Prozent zwei Besitzern, und dann laufen dadrin 30 Filme. Das langweilte uns. Wir wollten mehr und andere Filme zeigen. Aber tatsächlich gibt es nicht so viele, die das auch langweilt. Die meisten Leute wollen doch die neuen Filme sehen, so schlecht sie auch immer sein mögen. Habt ihr nach dieser Erkenntnis das Programm geändert? Heute durchmischen wir das Programm mit neuen Filmen, weil wir reicher werden wollen. Bei „Mrs. Doubtfire“ hast du die Bude voll, bei alten Filmen kommen nur 30 Leute. Wir stolpern über unsere eigenen Füße. Früher wollten wir einen Film nur eine Woche lang zeigen, doch die Verleih-Verträge zwingen uns, neue Filme mindestens vier Wochen zu zeigen, mit Verlängerung, wenn das Kino immer noch voll ist. Wir müssen das aber noch diskutieren, ob wir uns darauf einlassen wollen. Seit (d) ihr auch inhaltlich von euren Zielen abgegangen? Damals wollten wir alles zeigen, was uns gefällt und sonst nicht gezeigt wird. Wir haben als Wunschkino angefangen. Das haben wir uns aber abgeschminkt. Denn unsere Zuschauer-Zahlen steigen zu langsam: Im ersten Jahr kamen 15.000, im zweiten 25.000 und im dritten 35.000 Leute. Bei der Polit-Film-Reihe werden wir manchmal aber überrascht, da sitzen dann nicht bloß die zehn Hanseln, die wir schon kennen. Bleibt die Programm-Struktur? Die Dokumentarfilme werden weiterhin alle 14 Tage gezeigt, das Lesben-Kino findet nur noch einmal im Monat statt. Die Frauen sind frustriert von der Arbeit: Nur wenn sie „Thelma und Louise“ zeigen, dann kommen viele. Welches Publikum kommt? Wir haben eine Menge Stammkunden, aber es kommen auch immer wieder neue Leute, die fragen, wo das Klo ist, wo der Eingang ist und wie das mit den Eintrittspreisen ist. (Anmerkung der Red: Im 3001 liegt der Eintritt zwischen 8 und 12 Mark, je nach Einkommen.) Die Armen finden das großartig, und die Reichen kommen nicht zu uns. Seht ihr euch als politisches Kino? Nein. Das 3001 ist nie eine Erziehungs-Anstalt gewesen. Ich habe Angst vor einem belehrendem Charakter. Die Dokumentar-Filme sind allerdings eine Marotte von uns. Schräge und starrsinnig und sind wir auch beim Kinderprogramm, da sind wir seit drei Jahren richtig erfolglos. Was plant ihr für die Zukunft? Ich überlege, ob wir das 3001 nicht mit einem Erstaufführungskino kombinieren sollten, dann kannst du richtig Geld verdienen. Aber die beiden anderen wollen nicht so recht. Gibt es eine Geburtstagsparty? Nee. Aber wir zeigen um 21 Uhr die Schanzenrolle. Das sind 90 Minuten aus 40 Spielfilm-Trailern, in denen die Filme kurz angekündigt werden. Ein paar Kurzfilme sind auch dabei, wie „Goofy in Afrika“ und eine alte UFA-Wochenschau mit Erich Honnecker. Eine komische Mischung. Nein. Das sind gute Trailer von guten Filmen, die lustig und witzig sind. Und der Eintritt – da haben wir eine Preistafel von 1961: 2,60 Mark für Arme, 3,20 für Reiche. Und danach kommen die Blues Brothers. Fragen: Annette Bolz

Aus meiner Antwort: “Außer mir machen noch Rainer Krisp und Thomas Schröder mit,“ hat Wikipedia den Schluß gezogen, diese drei Personen seien die drei Gründer. Dem war aber nicht so! Gründer waren: Leopold Wiemker, Rainer Krisp und eben meine Wenigkeit, weil nicht jeder Esel nennt seinen eigenen Namen zuerst. Eine Korrektur der Falschinformation von Wikipedia fand ich dreissig Jahre lang nicht so wichtig. Aber jetzt wo Leo, wie wir ihn immer genannt haben, schon bald zwanzig Jahre tot ist, sollte das mal korrigiert werden, man gönnt sich ja sonst nix J.

Die Pandemie zwingt mich vor den Fernseher. Nach fünfzehn Monaten kenne ich jetzt fast alle Fernsehfilme der Degeto ARD der letzten zwanzig Jahre, die ich früher immer mied. Zwei Exemplare kommen hier in die Betrachtung.

Eine Familie (I). Eine Familie. Bestehend aus Mann, Frau und Kind (Ein Junge im gefährlichen Alter). Wir ahnen es. Der Drehbuchautor, es sind meistens Männer, es gab nur wenige Ausnahmen, hat uns verraten, wie lange das schon geht, das mit dieser Ehe. Es dauerte so lange, wie das Kind alt ist. Waren es 15 oder 17 Jahre? Ja, es gab mal eine weibliche Drehbuchschreiberin, sie nannte sich Niklas Becker oder manchmal auch Marie Funder. Ihren eigenen Namen, Doris Heinze, nutzte sie nur, wenn sie im Namen des Senders (NDR) Verträge mit den erfundenen Drehbuchschreiberinnen und Drehbuchschreibern unterschrieb.

Das war nicht gut. Aber es ging viele Jahre gut. Wann es begann, ist bis heute unklar. In das Amt kam sie 1991. Drehbücher soll sie seit 1995 geschrieben haben. Vierzehn Fernsehfilme sind nach ihren Drehbüchern entstanden. Ein einträgliches Geschäft. Für jedes Film Drehbuch waren zwischen 26 und 70 Tausend Euro fällig. Natürlich wäre es auch möglich gewesen, als Angestellte des NDR diese Bücher zu schreiben. Das hätte jedoch die Einnahmen halbiert. Und halbieren will natürlich niemand oder keiner, auch keine Drehbuchautorin. Es hat lange gedauert, bis man ihr auf die Schliche kam. Die Süddeutsche Zeitung kam ihr dann 2009 drauf. Beim NDR hat niemand was gemerkt, sagen sie beim NDR. Immerhin acht Jahre lang, wie wir heute wissen. Unter dem Strich ist Doris J. Heinze damit gut gefahren. Ein Jahr und zehn Monate, lautete das Urteil. Da sie vorher noch nicht erwischt worden war, wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Doch zurück zu den Filmen der Degeto Familie. Der Gatte und die Gattin in diesem Film sind jedenfalls ohne jede Begattung. Das meint: Im Bett läuft nichts mehr. Siebzehn Jahre sind eine lange Zeit.

Eine Familie. Eine Siedlung, so recht nach dem Geschmack von ARD und Degeto. Noch ein bißchen schrecklicher als die Reihenhäuser, in denen damals Fernsehredakteure wohnten. Die Nachbarn tuscheln. Der Film plätschert so dahin. Doch plötzlich: Ein Problem. Die Mutter findet ein Heft. Es gehört ihrem Sohn. Denkt sie. Das Heft ist so schrecklich, dass ARD und Degeto uns das Heft lieber nicht zeigen wollen. Vermutlich wimmelt es von Männern, die unbekleidet sind. Vielleicht wimmelt es sogar von Männern, die mit anderen Männern Geschlechtsverkehr haben. Nicht auszudenken. Nein. Wir werden es nie erfahren. Die Mutter vermutet jedenfalls das Schlimmste. Sie bespricht die Sache – wir sind ja aufklärt – mit dem Vater des Jungen, ihrem Ehemann. Findest Du es nicht merkwürdig, dass unser Sohn in seinem Alter keine Freundin hat? Er ist doch nicht etwa – schließlich läuft der Film im Abendprogramm -, da kann man so was schon mal sagen – schwul? Das wäre ja nicht auszudenken! Was werden denn die Nachbarn sagen! Der Ehemann findet das nicht so schlimm, dass der Junge noch keine Freundin hat. (Später im Film erfahren wir auch, warum. Aber wir ahnen schon jetzt, was uns der Autor da noch unterjubeln will).

Dann kommt der Auftritt einer Freundin der Frau. Die ist so ganz anders als die Mutter des Jungen. Unkonventionell, ungebunden, unabhängig und zielstrebig. Eben, ganz anders. Ungefähr so, wie sich die Leute von der ARD Degeto (wir sind eins) die Freiheit vorstellen.

Sie kann mit dem Jungen. So nebenbei entdeckt sie sein Musiktalent. Und sie kennt auch eine Band, die sie vielleicht überreden könnte, bei seinem Schulfest aufzutreten. Ja, das wäre was. Sie ist gar die Managerin dieser Band. Aber die Produktionskosten, wir ahnten es schon, die die Degeto kalkuliert hat, lassen einen Auftritt einer ernstzunehmenden Jugendband nicht zu. Wir verstehen: Das Budget reicht nicht.

Der Intendant des mit-produzierenden Senders, – ich habe es vergessen, welcher war das nochmal (?) – ist aber auch egal – weil, sie sind eins – hat auch schon eine Lösung gefunden. Nicht, was wir so denken, als wir es aus anderen Quellen erfahren, wieviel Geld sich ein Intendant monatlich so ausbezahlen lässt und was er davon nach Abzug der Steuern nach Hause trägt. Nein, davon natürlich nicht, davon darf nichts verloren gehen, (kein Mensch braucht ein monatliches Gehalt von 20 T Euro) aber darüber sprechen sie nicht so gern und vom abgeben halten sie auch nichts (da sind sie Doris J. Heinze sehr ähnlich). Lieber sprechen die Intendanten der Sender der ARD (wir sind eins) über die dringend notwendige Gebührenerhöhung der GEZ, ihrer staatlichen Einzugszentrale. Dafür gehen sie sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und drohen nebenbei noch, das die Leute, die im Sender die eigentliche Arbeit machen, keine Tariferhöhungen bekommen können, solange die Gebührenerhöhung nicht stattfindet. Nein, für den Auftritt einer ernst zu nehmenden Jugendband reicht das Geld bei weitem nicht aus.

Die Szene muß gestrichen werden. In der Folge ist die Enttäuschung des Jungen in das Drehbuch einzuarbeiten. Das ist relativ einfach. Die Mutter hatte von dem Auftritt der Band schon vorlaut ihrem Sohn erzählt, bevor die Sache in trockenen Tüchern war. Die Band hat keine Zeit. Zu viele Termine.

Und da kommt noch etwas anderes zum Vorschein: Die dunkle Seite der Freundin. Und die bleibt natürlich dunkel. Dahinter verbirgt sich die Freiheit. Sie ist gar nicht die, für die sie sich ausgibt. Und im Dunkel lauert da noch ein Drama. Durch einen Sturz, ich glaub, es war im Badezimmer, verliert sie ihr Gedächtnis. Sie wird gefunden. Kommt ins Krankenhaus. Und ringt dort mit dem Tode. Unter dem tuts die Degeto nicht. Das Leben der Freundin hängt an einem seidenen Faden.

Da ist es nicht falsch, das die Mutter des Jungen sich auf die Suche nach der Mutter ihrer Freundin macht. Doch auch die Schauspielerin dieser Mutter glänzt durch einen Kurzauftritt, der nicht viel kostet, weil er eben so kurz ist. Sie hat auch nur einen Satz zu sprechen. Ich erinnere den nicht mehr genau.

Normal sagt eine Mutter oder ein Vater, wenn sie sich von dem Nachwuchs getrennt haben, immer diesen Satz, der immer irgendwie ähnlich klingt: „Ich habe schon lange keinen Sohn (keine Tochter) mehr“. Lässt das Budget einen zweiten Satz zu, so lautet dieser in der Regel: „Sie (er) ist schon vor langer Zeit für mich gestorben“. Das Geheimnis des Zerwürfnisses zwischen Mutter und Tochter wird auch angesichts des drohenden Todes der Tochter nicht gelüftet. (Ausländer, die nicht alle Seiten der deutschen Sprache beherrschen, verstehen diesen Satz oft falsch, weil die Bedeutung in der Art liegt, wie die Betonung erfolgt. Er ist nicht für mich gestorben, sondern er ist für mich gestorben. (Mit anderen Worten: Das kann man nicht lesen. Das kann man nur hören.)

Und noch bevor die Freundin der Ehefrau ihr Gedächtnis verlor, hat sie etwas gesehen, was sie besser nicht gesehen hätte. Und damit wir als Zuschauer auch wissen, was die Freundin jetzt weiß, wird davon nicht erzählt, sondern wir, die Zuschauer, sind hautnah dabei, als es passiert. So wird der Bericht der Freundin auch gleich viel glaubwürdiger. Wir schlagen uns auf ihre Seite (die Seite der Freundin). Warum glaubt sie nicht, was ihre Freundin (und wir auch) dort gesehen haben? Warum ist sie so verblendet, das sie ihrer Freundin die Tür weist? Jedenfalls ist die Spannung auf dem Höhepunkt. Ich bin an Kalle Blomquist erinnert, den wir Kinder immer warnen wollten, wenn da ein Bösewicht hinter der Tür lauerte.

An der roten Ampel kommt die Freundin der Frau mit ihrem Auto zum Halt. Sie traut ihren Augen nicht. Dort im Auto daneben sitzt der Ehemann der Frau mit einen anderen Mann. Und sie küssen sich. Nein. Hat man so was schon gesehen. Zwei Männer, die sich küssen. Vor laufender Kamera! Es ist dies dieser junge Mann, der draußen im Auto auf die Stichsäge, oder war es die Bohrmaschine (?), jedenfalls auf ein Werkzeug gewartet hatte, und den die Ehegattin der Freundin zum Essen ins Haus hereingebeten hatte.

Ja, jetzt ist die Bombe geplatzt. Welch eine Dramatik! Siebzehn Jahre! Und nun das! Für die Ehefrau bricht eine Welt zusammen. Sie will es nicht glauben. Und auch uns fällt es schwer. Schon wollen wir der Schauspielerin zurufen: Aber wir haben es doch selbst gesehen. Da fällt uns ein: Die kann uns ja gar nicht sehen oder gar hören. Auch wenn die Ansagerinnen am Ende der Nachrichten oft sagen, wann sie wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein werden und dass wir uns dann wiedersehen, obwohl sie doch wissen, das sie uns gar nicht sehen können. Nun gut. Sei es, wie es sei.

Kurz, sie Mutter des Jungen setzt ihre Freundin mit der ungeliebten Wahrheit vor die Tür. Stellt aber dann ihrem Ehemann, die in jedem Film, der sich dieser Problematik des Seitensprunges annimmt, die entscheidende Frage: Hast Du mit ihm – wahlweise mit ihr – geschlafen? Wir sind doch schon froh, dass die Degeto uns nicht zeigt, wie der Beischlaf vollzogen wurde. Erstaunlich jedenfalls, dass es siebzehn Jahre dauert, bis die Sache herauskommt, dass der Ehemann lieber mit Männern, als mit Frauen Geschlechtsverkehr haben mag.

In älteren Filmen waren es oft die Ehefrauen, die die Zettel mit den Telefonnummern in der Jackentasche ihres Gatten gefunden hatten. Aber dies soll nach dem Willen der Degeto ein moderner Film werden. Und deshalb ist es die Nachricht auf einem Händi, die diesen Mann verrät. Die Methode aber, ist gleich geblieben.

Das war schon immer so. Wir kennen es aus hundert Jahren Filmgeschichte: Immer wenn dem Drehbuchautor oder der Drehbuchautorin nichts mehr einfällt, dann lässt er (sie) irgendwo ein Telefon klingeln. Das war früher an bestimmte Orte gebunden. Heute können Händis überall klingeln und wenn man es nicht braucht (das Telefongespräch, weil man nichts zu sagen oder zu hören hat), dann ist es die Mailbox oder das Funkloch, was eine Telefonverbindung unmöglich macht. Jedenfalls ist mit den Händis das Drehbuchschreiben (ob Frau oder Mann) viel einfacher geworden.

Auch der Sohn verlangt jetzt nach Aufklärung und fragt zunächst die jetzt -ehemalige- Freundin seiner Mutter. Die will nichts sagen und rät dem Jungen: Frag deinen Vater, was er denn auch tut. Die Degeto zeigt uns, wie das heute zu handhaben ist. Mit kaum zu übertreffender Peinlichkeit, erklärt der Vater dem Sohn, dass er ein Leben lang gegen seine Neigung gekämpft habe, aber ein bürgerliches Leben und Kinder wollte. Und Kinder können nun mal in einer Beziehung ohne Frauen schlecht gezeugt werden. Der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin – ich habe mir den Namen nicht notiert – weiß, was wir Zuschauer unbedingt wissen wollen. Die Frage der Eltern, ist der Sohn nun schwul oder nicht schwul, ist ja noch nicht beantwortet. Und da jede Frage einer Antwort bedarf, nimmt der Autor die vorher gelegte Spur wieder auf. Und schwupps ist sie auch schon da. Eine, für die er extra ein Lied geschrieben hat. Ein Liebeslied. Und wir atmen erleichtert auf, als sie in seinem Zimmer verschwindet. Und die Mutter natürlich auch. Ich habe dann nicht mehr abgewartet, wie der Film zu Ende geht. Ach doch. Da fällt es mir wieder ein, wie sie die Sache gewuppt haben, die von der Degeto.

Der Sohn möchte so gerne, dass seine Eltern zu seinem ersten Auftritt als Gitarrist zum Schulfest kommen. Der nicht schwule Sohn legt seine Eltern herein. Der Mutter sagt er, dass der Vater nicht kommen wolle und dem Vater sagt er, dass die Mutter nicht kommen will. Und dann kommen beide und wollen sich und uns die Peinlichkeit ersparen, das der betrügende Gatte und die betrogene Gattin das Schulfest verlassen. Und auch die vorher verstoßene Freundin der Frau darf wieder auftreten und schon, schwupps, ist der Film zu Ende. Und es gab im Abspann sogar eine Angabe, wer sich dieses Drehbuch ausgedacht hat. Ich habe mir den Namen nicht notiert. Aber irgendwo muß sich ja jeder und jede seine und ihre Brötchen verdienen.

Die Kleinstadt. Wir kennen sie. Angekündigt als Ehe-Tragikomödie oder so. Ich habs vergessen. Wieder Vater, Mutter, Tochter. Tochter so um die siebzehn. Selbst schon am anderen Geschlecht interessiert. Wieder das Tuscheln der Nachbarn. Die Mutter macht zusammen mit ihrer Freundin einen Wellness Urlaub. Und geht mit dem gut aussehenden Trainer ins Bett. Gezeigt wird nur der Anfang. Besonders ausführlich wird gezeigt, wie wenig die Frau auf diesen Seitensprung vorbereitet ist. Der Besorgung des Präservatives für den bevorstehenden Geschlechtsverkehr wird viel Zeit gegeben. Sehr ausführlich wird dieser Vorgang geschildert. Schließlich hilft die Freundin ihr aus.

Bei der Rückkehr nach Hause ist die Frau wie umgewandelt. Das fällt sogar der Tochter auf, die sonst sehr viel mit sich selber zu tun hat. Dann wird ihrer Mutter plötzlich in der Küche schlecht, sie hat gerade eine Backform in der Hand. Und es ist ihr völlig peinlich, dass sie sich erbrechen muss, was die Tochter aber nicht merkt. Das erkennt man daran, dass sie ihre Mutter fragt, ob sie einen Kuchen backen wolle. Aber wir Fernsehzuschauer wissen es besser, wir wissen genau, was passiert ist. Das haben wir schon 5000 x mal gesehen. Das Präservativ – der Name des Produktes wird hier nicht genannt- hat nicht funktioniert. Die Frau ist schwanger. Die Folgen dieser Schwangerschaft wird dem Film eine enorme Dramatik verschaffen. Das wissen wir und die Schauspielerin weiß es auch. Aber die Schauspieler-Verwandten, die zu Hilfe eilen, nicht. Und schon nimmt alles seinen Lauf. Man kann sich schon vorstellen, was in der Siedlung los ist, wenn diese Schwangerschaft nicht unterbrochen wird. Der Mann, der sie geschwängert hat, ist schwarz. So sind jetzt alle Problematiken zusammen, die hier von der ARD Degeto behandelt werden wollen. Und weil dieser schwarze Mann natürlich ein Überdeutscher ist, will er die Frau und sein Kind nicht alleine lassen und, nein, zieht bei ihr ein.

Der Gatte ist vorher geflüchtet. Und hat schnell noch die Gelegenheit ergriffen, endlich mit der Kollegin, auf die er schon die ganze Zeit scharf war, in die Kiste zu springen. Oder haben sie es gar im Büro getrieben? Ich habe es vergessen. Die Tochter findet ihre Eltern unmöglich und verschwindet mit ihrem Freund. Mit dem neuen Liebhaber geht es der werdenden Mutter auch nicht so gut. Vorher aber noch kommen die Verwandten und wollen die Ehe der Mutter und werdender Mutter retten, als sie dann aber sehen, das der neue Liebhaber schwarz ist, fallen sie vom Glauben ab. Und dann zieht der schwarze Überdeutsche auch gleich wieder aus. Das neue Kind ist gar nicht so schwarz, wie es sein eigentlich sein müsste und der Ehegatte vergibt der treulosen Gattin und kehrt ins Haus zurück. Ich hab vergessen, wie sie das hinbekommen haben. Aber am Ende gibt es keinen Verlierer und alle sind zufrieden und das Baby ist mindestens schon acht Monate alt.

Vielleicht gibts für Babyschauspieler irgendein Mindestalter. Aber hier haben wieder einen typischen ARD-Degeto Fernsehfilm. Fällt mir nur noch ein: Wo ist eigentlich Harald Martenstein, wenn man ihn wirklich einmal braucht?

Leute seid vernünftig, lasst die Frau durch, denn sie will noch schnell mal in Schauburg – Zur Geschichte eines jüdischen Kinokonzerns in Hamburg.

Video von Jens Meyer, BRD / USA / Brasilien 1994, Kamera: Dietmar Bruns, Recherchen: Reinhold Sögtrop, Jens Meyer, Reinhard Saloch, Geschichtswerkstatt Barmbek; Schnitt: Echtzeit Video Christian Lempp; Produktion: Otto Meyer Filmproduktion mit Unterstützung des Hamburger Filmbüro e. V. S-VHS, 68 Min. Farbe.

Vom 22. April 1897 bis zum 27. Januar 1933 dauerte die Geschichte der Kinobesitzer Familie Henschel in Hamburg, Berlin, Kiel und Lübeck. Als den deutschen Nazis die Macht übergeben wird, werden den Partei – und Volksgenossen viele Geschenke versprochen. Ein Geschenk davon sind die Kinos des Henschel Film – & Theaterkonzerns. Doch auch Deutsche wissen, was man verschenken will, muß man erst haben. Die Besitzer werden enteignet und mit dem Tode bedroht. Die neuen Herren haben keine lange Freude an den Geschenken ihres Führers. Englische und amerikanische Bomberpiloten machen 1943 – 44 elf Kinos des Henschel Konzerns dem Erdboden gleich. Nur ein Kino wird nicht bombardiert. Die Bomben haben Spuren im Gedächtnis der Beschenkten hinterlassen.

Als ich 1987 mit den Recherchen zu diesem Film beginne, finde ich zunächst nichts. Nicht in den Archiven, nicht in den Köpfen der Beteiligten, nichts bei ihren Söhnen und Töchtern. Alles verdrängt, vergessen, verbrannt. Nicht allen der enteigneten „arisierten“ Kinobesitzern glückte die Flucht ins Ausland. Und nur wenige Überlebende kamen nach dem Krieg zurück. Die Richter von damals, die die Enteignungen „begleitet“ hatten, waren schon wieder in Amt und Würden. Keine guten Voraussetzungen für eine Wiedergutmachung. Eines wußten die (neuen) Besitzer genau. Besser ist, wenn über ihre Rolle in jener Zeit nichts geschrieben, gedruckt oder im Fernsehen gezeigt wird. Meine Vermutung, dass die ehemaligen Besitzer Juden waren, bestätigt sich bald. Nur der Zufall hilft uns dann bei der Suche. Eine dreizehn Zeilen Meldung in der Tageszeitung Licht Bild Bühne (LBB) ist so ein Zufall. In der Samstag Ausgabe vom 28. Januar 1933 der (LBB) steht, daß ein Herr „Urich-Saß, eine leitende Persönlichkeit im Henschel Konzern in Hamburg, am 27. Januar, im Alter von 45 Jahren, einem Herzversagen erlegen ist“. Am 30. 1., am Montag dann die Ergänzung: „Seine Beerdigung findet heute um 3 Uhr statt“. Auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf, der durch einen Zaun vom Friedhof von Hamburg Ohlsdorf getrennt ist.

Hier finde ich mit Hilfe des Friedhofswärters den Grabstein von Hermann Urich-Sass, geb. am 18. Juni 1887 (5647), gestorben am 27. Januar 1933 (5693). Der Stein ist gut erhalten. Das Grab wird gepflegt. Die jüdische Gemeinde hat viele Erfahrungen in Deutschland gemacht und hält Namen und Anschriften der Angehörigen der Toten geheim. Aber die Jüdische Gemeinde verspricht, meinen Brief an die Angehörigen des Toten weiterzuleiten. Nach einiger Zeit bekomme ich tatsächlich Ant-wort. Aus Mexiko, den USA und Brasilien. Verwunderung über den verrückten Hamburger, der nach 60 Jahren nach dem Verbleib des Henschel – Film und Theaterkonzerns sucht. Vor mir hatte noch keiner gefragt.

Ich danke Horst Urich-Sass, Beverly Hills / Mexico City, Norbert J. Kobler, Los Angeles, Rolf Arno Streit, Hilde Streit und Carl Heinz Streit, Belo Horizonte Brasilien d. 18. Oktober 1994.

Jetzt – zehn Jahre später- im August 2004 – nehme ich die Kontakte wieder auf. Meine damaligen Gesprächspartner: Norbert Kobler (Sohn des Hamburger Schauspielers Julius Kobler), Horst Urich-Sass (Sohn des Hamburger Kinobesitzers Hermann Urich-Sass), Rolf-Arno Streit (Sohn des Hamburger Kinobesitzers Hugo Streit, Carl Heinz Streit (ebenfalls Sohn des Hamburger Kinobesitzers Hugo Streit) sind verstorben. Damit bin ich auch von meinem Versprechen entbunden, das ich dem Sohn des Kinobesitzers Horst Urich Sass in Beverly Hills gegeben hatte. Über den Selbstmord seines Vaters nichts zur veröffentlichen, so lange, bis er und seine Frau Ciedra Urich Sass verstorben sind. An dieses Versprechen habe ich mich gehalten.

Hermann Urich Sass muß 1933 geahnt haben, was passieren wird. Er hat sich am 27. Januar 1933 das Leben genommen. Als er am Montag, den 30. Januar 1933 um 3 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf beerdigt wird, hat der Reichspräsident Paul von Hindenburg um 12.30 Uhr die Macht an Adolf Hitler übergeben und ihn zum Reichskanzler ernannt.

Doch jetzt gibt es Zugang zu den damals verschlossenen Archiven. Die zutage kommenden Dokumente, beweisen, was schon immer vermutet wurde. 1938 wurden viele Juden beraubt. In einer bisher nicht genannten Dimension. 1930 gab es in Hamburg viele Kinos. Allein die Firma Henschel hatte 12 Kinos mit durchschnittlich 1200 Sitzplätzen pro Kino. 1930 betrug die Gesamtanzahl der Sitzplätze 50 Tausend. Die Enteignung im großen Stil begann 1933 mit der Machtübergabe an die Nazis. Nur rund 20 Tausend Sitzplätze verblieben bei Kinounternehmern, die schon vor 1932 aktiv gewesen waren.

Der Text des Schauburg Schlagers (gemacht für Werbezwecke 1925) „Kinder seid vernünftig lasst die Frau durch, denn sie will noch schnell mal in die Schauburg, das Fräulein Tochter, der Herr Sohn und der Papa und all die anderen Verwandten sind schon da.“ Der Text wird 3 x wiederholt. Die Schallplatte mit dem Lied hat Reinhard Saloch von der Geschichtswerkstatt Barmbek 1990 gefunden. Gespielt von Paul Godwin mit seinen Jazz Symphonikern (1925)

Renate Holland-Moritz (R.H.M.) schreibt seit 50 Jahren in der Satire-Zeitschrift Eulenspiegel ihre Filmkritiken. Sie waren zu DDR-Zeiten Kult: Die Kinoeule. Interview mit Andreas Kurtz (A.K.)

Zur Person: Renate Holland-Moritz (R.H.M.) wurde in Berlin-Wedding geboren, wuchs aber in Südthüringen auf. Nach nicht abgeschlossenem Oberschulbesuch begann sie als Volontärin und Assistentin bei verschiedenen Berliner Tageszeitungen. Seit 1956 ist sie freiberufliche Mitarbeiterin der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. Seit 1960 veröffentlicht sie dort unter dem Titel „Kino-Eule“ Filmkritiken. Sie hat eine Vielzahl satirischer Erzählungen im „Eulenspiegel“ und in Büchern veröffentlicht, von denen zwei vom DDR-Fernsehen und der Defa auch verfilmt wurden.

(A.K.): Vor fünfzig Jahren erschien im Satiremagazin Eulenspiegel zum ersten Mal die Autorenzeile Renate Holland-Moritz. Wie kam es dazu? (R.H.M.): Die Phase des Ausprobierens hatte ich damals mit einundzwanzig schon hinter mir. Das war wie Heimkehr. Das war genau der Ort, an den ich wollte, ohne begründete Hoffnung, dass die Eulen-Leute auch mich wollten. Ich hätte denen von mir aus nichts angeboten. A.K Wer hat Sie dazu angestiftet? (R.H.M.) Mein väterlicher Freund Rudolf Hirsch, der legendäre Gerichtsreporter der Wochenpost. Der war dabei, als ich am Stammtisch der Gerichtsreporter erzählte, wie ich dauernd mit anderen jungen Mädchen verwechselt wurde und dadurch in die peinlichsten Situationen geriet. „Schreib das auf!“ sagte er, und nachdem er meine allererste Geschichte „Ich habe ein Dutzendgesicht“ gelesen hatte, wollte er, dass ich sie dem Eulenspiegel schicke. Eigentlich habe ich mich immer wie ein Preuße benommen, der Befehle ausführt. Es mussten nur Befehlsgeber sein, die ich mochte und ernst nehmen konnte. (A.K.) Sind Sie es noch? (R.H.M.) Ich werde immer preußischer. Zum Beispiel bei Lieferterminen. Mittlerweile ist für mich pünktlich, wenn ich überpünktlich liefere, ein oder zwei Tage vorher. Es wird schlimmer. Im Alter verschärfen sich eben alle Wesenszüge. Besonders die unangenehmen. (A.K.) Das mit den Gerichtsreportagen war ein Umweg? (R.H.M.) Gewissermaßen. Ich hatte im Schweinsgalopp eine zweijährige Lehrzeit in verschiedenen Ost-Berliner Redaktionen durchlaufen. Das fing bei der Vierteljahreszeitschrift „Sowjetwissenschaft“ an. Also, da war ich so was von falsch! Ich konnte ja noch nicht einmal ordentlich russisch. Dann kam ich in die Monatszeitschrift „Neue Gesellschaft“, danach in die „Friedenspost“ und von dort zur „BZ am Abend“, heute der Berliner Kurier. Aus der „BZ am Abend“ bin ich rausgeschmissen worden. (A.K.) Wie kam es dazu? (R.H.M.) Der stellvertretende Chefredakteur war hinter mir her. Aber der war mir hochgradig unsympathisch. Als er mitkriegte, dass ich einen anderen Kollegen favorisierte, hat er mich fristlos entlassen. Wegen unmoralischen Verhaltens. Eine typische Nummer aus den 1950er- Jahren: Verhältnisse am Arbeitsplatz waren unerwünscht, und das Verdikt traf immer die Frau. (A.K.) Hat Sie das aus der Bahn geworfen? (R.H.M.) Nee. Ich kannte ja genügend Leute in anderen Redaktionen, die alle sagten: Kommste eben zu uns. Sobald sie aber meine Kaderakte gelesen hatten, gab es plötzlich keine Vakanz mehr. Ich war 19 und habe keine Festanstellung mehr gekriegt. Musste also zusehen, wie ich mich freiberuflich durchschlage. (A.K.) So gerieten Sie unter die Gerichtsreporter? (R.H.M.) Genau. Rudolf Hirsch sagte: „Schreib Gerichtsberichte, das kann nämlich jeder. Aber sag’s nicht weiter.“ Später fand er, ich sei bei den Satirikern doch besser aufgehoben. (A.K.) Hat nie wieder eine Festanstellung gelockt? (R.H.M.) Im Eulenspiegel musste ich mal zwei Jahre als Humor-Redakteurin arbeiten, weil mein Freund John Stave gekündigt hatte. Erst wollte ich nicht, weil die ja schon um acht Uhr anfingen. Um die Zeit kann ich noch nicht klar denken. Also bin ich so gegen zehne, elfe eingetrudelt. Nach einem Riesenkrach mit Chefredakteur Peter Nelken kam ich dann pünktlich, hängte allerdings ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Türklinke und packte mich erst mal für zwei Stündchen auf die Couch. Da hatte der Chef ein Einsehen und ließ mich zu Hause ausschlafen, zumal ich die gesamte Post in der S-Bahn zwischen Grünau und Friedrichstraße erledigte. Nelken sagte immer: „Ich bezahle meine Leute nicht für ihren Hintern, sondern für geleistete Arbeit.“ (A.K.) Haben Sie eigentlich jemals ihre Kaderakte zu Gesicht bekommen? (R.H.M.) Beim Eulenspiegel hatten wir eine Kader-Instrukteurin, eine ungeheuer nette, junge Frau. Wir haben immer mal in ihrem Zimmer zusammengesessen und Kaffee getrunken. Eines Tages stand der Safe offen, und ich fragte: „Was sind denn da für furchtbar geheime Dinger drin?“ – Darauf sie: „Zum Beispiel die Kaderakten. Willste mal in deine reinschauen?“(A.K.) Sie wollten natürlich? (R.H.M.) Na klar! Und ich fand die Aktennotiz von diesem stellvertretenden Chefredakteur der BZA, in der stand, meine fristlose Entlassung erfolge wegen politischer Unreife und zweifelhafter Moral. Die zweifelhafte Moral hat mich nicht um weitere Festanstellungen gebracht, nur die politische Unreife! Mit solchen denunziatorischen Eintragungen konnte man einem Menschen die Zukunft versauen. Mir ist es allerdings zum Segen ausgeschlagen. (A.K.) Ihre Klatschgeschichten, die 1986 unter dem Titel „Die tote Else – Ein wahrhaftiges Klatschbuch“ erschienen, sind eine geschickt getarnte Autobiografie. Wie kam es dazu? (R.H.M.) 1974 hatte ich eine Einladung von der Reichsbahn in West-Berlin zu einer Lesung. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Den Pass dafür durfte ich mir im Büro des Schriftstellerverbandes abholen. Ein paar Wochen später kriegte ich wieder eine Einladung zur West-Berliner Reichsbahn. Als ich mir erneut den Pass abholte, kam ich mit der zuständigen Kollegin ins Gespräch. Sie sagte, sie habe den schönsten Posten im ganzen Schriftstellerverband, denn zu ihr kämen nur gut gelaunte Leute. Wegen der bevorstehenden Westreisen. (A.K.) Kamen denn viele? (R.H.M.) Mehr und mehr, behauptete die Verbands-Kollegin. Dann gab sie mir den Tipp mit dem Vierteljahresvisum. Für den Antrag brauchte ich nur eine halbwegs glaubwürdige Recherche-Idee. Nach einem Blick in meine Unterlagen sagte sie: „Mensch, du bist ja in West-Berlin geboren! Für eine Autobiografie musst du an Ort und Stelle nach deinen Wurzeln suchen!“ (A.K.) Damals waren Sie noch nicht einmal 40. Bisschen früh für eine Autobiografie, oder? (R.H.M.) Das war auch mein Einwand. Den ließ sie aber nicht gelten: „Mit dem Suchen kann man gar nicht früh genug anfangen!“ So kam ich zu meinem ersten Vierteljahresvisum. Ab 1975 durfte ich dann auch jedes Jahr zur Berlinale. Klatsch galt in der DDR als besonders unappetitliche Erscheinungsform der bürgerlichen Publizistik. (A.K.) Wieso durften Sie trotzdem ein Klatschbuch schreiben? (R.H.M.) Erzählt habe ich Klatschgeschichten ja schon immer. Und irgendwann sagte Wolfgang Sellin, der damalige Chef vom Eulenspiegel-Buchverlag: „Du solltest das langsam mal aufschreiben! Damit man sagen kann: Steht auf Seite soundso, hast du schon erzählt!“ (A.K.) In diesen Geschichten geht es vordergründig immer um nationale und internationale Prominente. (A.K.) Wie viele Klatschbücher haben sich verkauft? (R.H.M.) In zwei Jahren erschienen drei Auflagen mit jeweils 20 000 Exemplaren. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie die weg waren. Aber dann war die DDR weg und vorübergehend auch das Interesse an hausgemachten Büchern. Als es wieder erwachte, druckte der Eulenspiegel Verlag die Fortsetzung „Die tote Else lebt“, wovon es bereits die 4. Auflage gibt. (A.K.) Verkauften sich zu DDR-Zeiten alle Ihre Bücher so schnell? (R.H.M.) Ich hatte da mal ein Schockerlebnis. „Die Eule im Kino“, meine allererste Sammlung von Filmkritiken aus den Jahren 1960 bis 1980, stand drei Wochen in den Regalen der Buchhandlungen. Ich hatte das Gefühl: Nun ist alles vorbei! Eines meiner Bücher oberhalb des Ladentisches heißt: Kein Mensch will mehr etwas von mir wissen! Inzwischen gibt es „Die Eule im Kino“ Band I und Band II (1980-1990) nur noch antiquarisch, während Band III (1991-2005) im Handel ist. (A.K.) Warum durften Sie sich in der DDR mehr als andere Filmkritiker erlauben? Weil Sie bei einem Satireblatt waren? (R.H.M.) Das war nur am Anfang so. Da hat man gesagt, Satire braucht eine etwas längere Leine, sonst funktioniert sie nicht. Dann hatte dieser entsetzliche Joachim Herrmann als SED-Agitationschef den Ehrgeiz, aus Fernsehen und Defa eine Firma zu machen, die er zu leiten gedachte. Das wiederum hat SED-Kulturchef Kurt Hager nicht zugelassen, denn für ihn, den hochgebildeten Zyniker, war Joachim Herrmann ein indiskutabler Emporkömmling. Von da an war es dem Herrmann egal, wie mit der Defa in den Medien umgegangen wurde, folglich waren auch die Kritiken schärfer. (A.K.) Heutzutage gibt es Pressevorführungen, wenn neue Filme herauskommen. Wie war das damals? (R.H.M.) Da gab es die natürlich auch, und nach den Vorführungen der Defa-Filme zusätzlich Pressekonferenzen, bei denen sich die Schöpfer den Fragen und nicht seltenen Zornesausbrüchen der Kritiker stellen mussten. Da wurde wirklich mit harten Bandagen gearbeitet. Am meisten gefürchtet waren übrigens meine Kolleginnen Rosemarie Rehahn von der Wochenpost und Margit Voß vom Berliner Rundfunk. Die eine kämpfte mit dem Florett, die andere mit dem Degen, während ich die Dampframme bevorzugte. (A.K.) Stimmt es, dass ein Regisseur Ihnen mal Prügel angedroht hat? (R.H.M.) Ja, aber den Namen sage ich nicht. Schließlich lebt der Mann noch. Für welche Filmkritik? (R.H.M.) Das weiß ich nicht mehr. Aber seine Filme habe ich alle verrissen. Er konnte also zuschlagen, wann immer er wollte, er hätte immer recht gehabt. Dankenswerterweise verzichtete er darauf. (A.K.) In den 1960ern hat für anderthalb Jahre jemand anderes die Kino-Eule geschrieben. Warum? (R.H.M.) Weil ich einen Riesenknatsch mit der Redaktion hatte und ungeheuer stur war. So entkam ich der auch für Filmkritiker entsetzlichen Zeit des 11. ZK-Plenums, dem fast eine ganze Jahresproduktion der Defa zum Opfer fiel. Und ich hätte ohne diese Pause möglicherweise nie „Das Durchgangszimmer“ geschrieben. (A.K.) Wie fanden Sie den Film „Florentiner 73“, den das DDR-Fernsehen daraus gemacht hat? (R.H.M.) Ganz nett, aber Agnes Kraus war hervorragend. (A.K.) Haben Sie das auch geschrieben? (R.H.M.) Nein, das war ja ein Fernsehfilm. Aber auch über den Kinofilm „Der Mann der nach der Oma kam“ nach meiner Erzählung „Graffunda räumt auf“ habe ich nicht geschrieben. Das hat ein Kollege gemacht, nicht ganz so kritisch, wie ich es getan hätte. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten Defa-Filme aller Zeiten. (A.K.) Ist Ihnen oft in Ihre Filmauswahl reingeredet worden? (A.K.) Von der Redaktion nie, weder damals noch heute. Im Jahre 1984 wünschte sich die ZK-Abteilung Agitation und Propaganda Lob für den misslungenen Clara-Zetkin-Film „Wo andere schweigen“ und Tadel für den sehr kritischen Gegenwartsfilm „Erscheinen Pflicht“. In beiden Fällen war ich anderer Meinung, und die durfte ich dann für mich behalten. (A.K.) Einmal haben Sie ein Bestechungsgeschenk angenommen. (R.H.M.) Eine sehr dekorative Eule für Ihre große Eulensammlung. (A.K.) Von Dean Reed, dessen Filme Sie bis dahin immer verrissen hatten. Und als Gegenleistung verlangte er eine positive Kritik für seinen nächsten Film. (R.H.M.) Weil es sich dabei um „Sing, Cowboy, sing“ handelte, konnte ich mich nicht an den Deal halten. Deshalb bat ich Freunde, die im Kulturmagazin des DDR-Fernsehens arbeiteten, mich unter irgendeinem Vorwand zu interviewen, um bei der Gelegenheit auf meine Eulensammlung zu sprechen zu kommen und die Herkunft des Prachtstücks zu erklären. Da habe ich dann eingeräumt, mich als korrupt erwiesen zu haben, aber nicht als korrumpierbar. Selbstverständlich könne Dean sein Eigentum wieder abholen – wenn er das Gesicht verlieren wolle. Dieser Halbsatz hat mir die Eule gerettet. (A.K.) Sie wohnen mit Ihrem Mann, Tausenden von Büchern und ungezählten Eulen aus allen denkbaren Materialien in einer großen Wohnung in der Leipziger Straße. Hatten Sie nie Lust, diese Hochhauswohnung gegen ein Häuschen im Grünen zu tauschen? (R.H.M.) Das lief genau umgekehrt. Wir haben in Bohnsdorf gewohnt, am südlichsten Zipfel Berlins in einem Reihenhaus der über 100 Jahre alten Arbeiterbaugenossenschaft Paradies. Wir hatten so ein Eckgrundstück, mit Garten dran und Garage drauf. Uns hat die Entfernung zur Stadt genervt. Mein Mann fuhr jeden Tag eine halbe Stunde rein und ein halbe Stunde wieder heim. Und ich musste wegen Zeitmangels dauernd Taxis nehmen. Vor dem endgültigen finanziellen Ruin haben wir lieber getauscht. (A.K.) Wann haben Sie sich zuletzt richtig über einen Film geärgert?(R.H.M.) Dauernd. Jedenfalls mehrmals wöchentlich. Zu DDR-Zeiten dachte ich oft, alle Schrecken, die ein Mensch im Kino erleben könnte, hätte ich bereits erlebt. Das war ein Irrtum. (A.K.) Über welchen Film haben Sie sich zuletzt gefreut? (R.H.M.) Über den wunderbaren „Volver“ des Spaniers Pedro Almodóvar. Und über die deutschen Produktionen „Wer früher stirbt, ist länger tot“ und „Die Könige der Nutzholzgewinnung“. Und wer immer noch nicht meine Lieblingsfilme „Alles auf Zucker“ von Dani Levy und „Sommer vorm Balkon“ von Andreas Dresen gesehen hat, der schere sich gefälligst hin. Darum möchte ich höflichst bitten. (A.K.) Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihre Arbeit? (R.H.M.) Dass ich einen Rat von Friedrich Luft zu spät erhalten habe. Der sagte, Kritiker dürften mit den zu Kritisierenden nicht auf dem Duzfuß stehen. (A.K.) Hat Sie das schon mal in die Bredouille gebracht? (R.H.M.) Einmal. Es ging um Werner Bergmann, den langjährigen Kameramann von Konrad Wolf. Sein erster eigener, also von ihm auch geschriebener und inszenierter Film hieß „Nachtspiele“. Ich fand ihn misslungen und wollte eigentlich den Mantel des Schweigens darüber breiten. Aber dann hätten die bei der Defa mit Fug und Recht sagen können, mit der Eule muss man sich nur anfreunden, dann hält sie im Zweifelsfall die Klappe. Und deshalb habe ich geschrieben. Unter Qualen. Mit Tränenergüssen. Reichlich zwei Wochen später kam ein Brief von Werner Bergmann. Darin schrieb er, er habe die Zeit gebraucht, um mit dem Schlag in die Magengrube fertig zu werden. Nun aber wolle er sagen, was wäre Freundschaft, wenn sie Wahrheit nicht vertrüge. Das fand ich groß. (A.K.) Haben Sie verstanden, warum Ihre Rubrik im Eulenspiegel nach Jahrzehnten vom sehr markanten „Kino-Eule“ in ein nichts sagendes „Kino“ umbenannt wurde? Nein. (A.K.) Was raten Sie jungen Filmkritikern? (R.H.M.) „Immer deutlich sein. Die Anzahl der Fremdwörter auf ein vertretbares Maß reduzieren. Die Leser, unter denen es ja auch Nichtakademiker geben soll, müssen erkennen können, ob ihnen der Film empfohlen oder ob vor ihm gewarnt wird. Ein Kritiker muss von wiedererkennbarer Gesinnung sein. Früher kriegte ich manchmal Briefe, in denen stand: Wir gehen in jeden Film, den Sie verreißen, und es war noch immer ein gelungener Abend. Auch so entsteht Verlässlichkeit.“ Renate Holland Moritz. Vielleicht sollten wir uns ein paar Scheiben davon abschneiden,. meint Wessi J.

Abschrift eines Briefes an das Finanzamt für Körperschaften Hamburg Ost, Abteilung Vereine, in 20045 Hamburg- und gleichzeitig an den RTL in Köln (an die Sendung “Wie bitte“) 5000 Köln mit gleicher Post. Es schreibt der bis dahin Gemeinnützige Verein: Medienberatung & Vermitlung e. V. Bartelstrasse 12, 20357 Hamburg an das Finanzamtfür Körperschaften Hamburg Ost und kündigt an, dass er selbiges Schreiben auch an den Sender RTL, Redaktion “Wie Bitte“ 5000 Köln schicken will. (Leider erinnere ich nicht mehr, ob er (der Verein) tatsaechlich geschickt hat, oder ob nur damit gedroht wurde). Inzwischen ist das Gebäude von RTL in Köln Junkersdorf abgerissen. Medienberatung & Vermittlung e. V. Steuernummer 17/434/01367

Hamburg, d. 26.08. 1994 Sehr geehrte Redaktion, Sehr geehrte Finanzbeamte, seit dreieinhalb Jahren wird der Verein Medienberatung & Vermittlung e. V. vom Finanzamt für Körperschaften Hamburg Ost traktiert. Das ist ja an sich nichts besonderes, das das Finanzamt die Leute traktiert. Davon kann eine große Anzahl von Literaturproduzenten seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn sie veröffentlichen, wie Finanzämter Leute schikanieren.

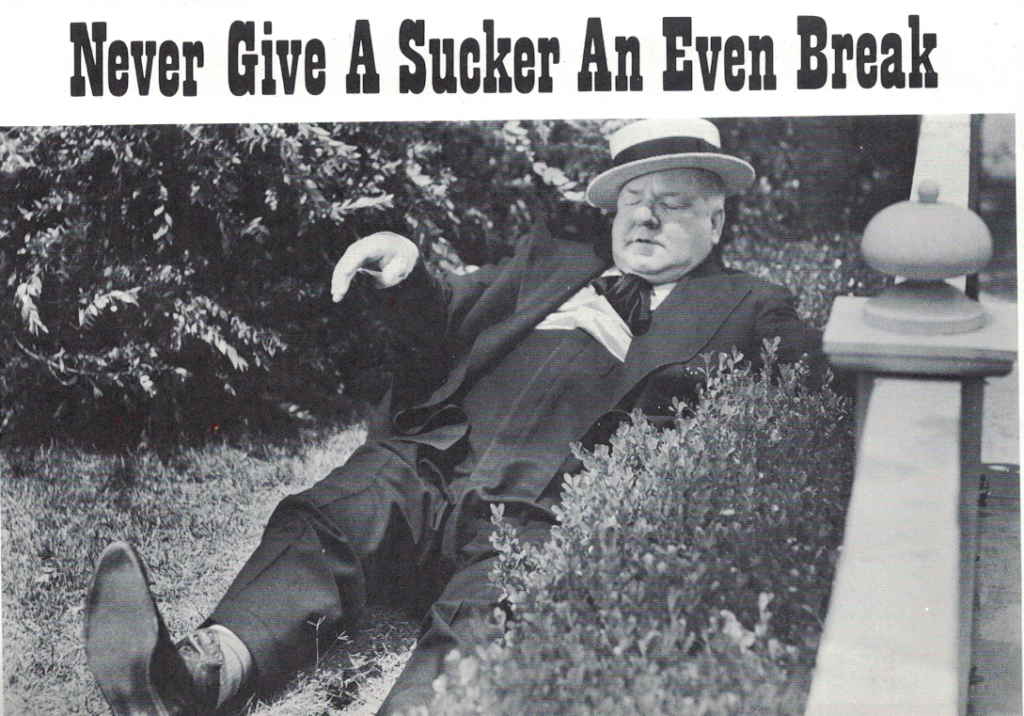

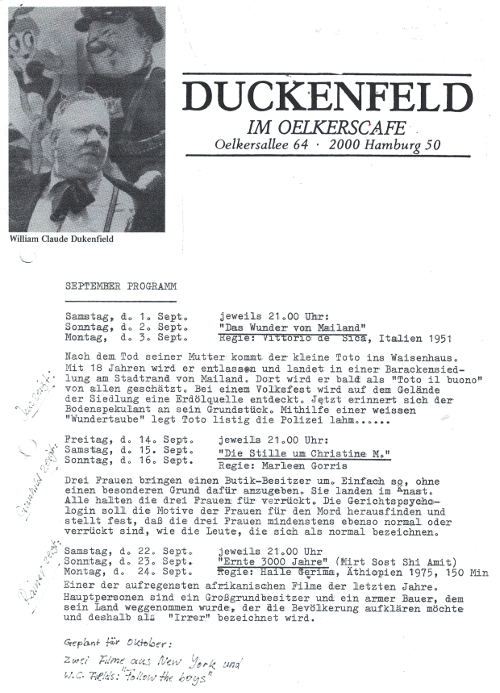

Aber was hier vom Finanzamt Hamburg Ost veranstaltet wird, geht dann doch über das übliche Maß hinaus. Ich will versuchen, den Fall so anschaulich wie möglich zu schildern: 1983 fanden sich zehn Kinonarren zusammen, die die Filme des amerikanischen Komikers W. C. Fields besonders liebten und bedauerten, dass diese niemals in Hamburger Kinos gezeigt wurden. Da weder Verleiher noch Kinobesitzer zu überzeugen waren, die insgesamt 20 Filme nach Deutschland zu bringen und zu veröffentlichen, beschlossen diese Kinonarren einen Verein zu gründen, der Filmkopien importieren und diese Filme öffentlich zugänglich machen sollte. Es wurde der Verein Medienberatung & Vermittlung e. V. gegründet. Die Satzung wurde so gestaltet, dass sie nach einigen Schwierigkeiten mit dem Finanzamt 1984 als gemeinnützig anerkannt wurde. In einem 40 Plätze Cafe in Hamburg Altona, das inzwischen (1991) abgerissen wurde, überließ die Besitzerin dem Verein eine nicht genutzte Abstellkammer von ca. 15 qm, in denen der Verein tagen und sich Filme ansehen konnte.

Man hat sich diesen Abstellraum ungefähr so vorzustellen: ohne Fenster, den geliehenen 16 mm Projektor im Raum aufgestellt, eine feuchte Außenmauer, eine Bildwand, 10 Stühle von Sperrmüll. Später wurde es dann etwas komfortabler: Eine Projektionskabine, alte Kinostühle, ein Fenster, eine Klappleinwand. Zwei mal im Monat wurden die Kopien der Filme gezeigt, die man aus den USA importiert hatte.“My little Chikadee“, “Never give a sucker an even break“, “The big broadcast“, “The old fashioned way“. Um neue Freunde zu gewinnen, wurde einmal monatlich ein DIN A 4 Zettel mit den Filmtiteln und Beschreibungen kopiert und im “Oelkers Cafe“ in 50 Exemplaren ausgelegt. Wenn man die Stühle recht eng rückte, dann konnten 19 Personen Platz finden. Da das Werk des Komikers Fields endlich ist (es gibt ungefähr 20 Filme mit ihm), begann man später auch, andere Filme bei 16 mm Verleihen in Deutschland auszuleihen und vorzuführen. Es handelte sich um Filme, die im Kino nicht, bzw. nicht mehr gezeigt wurden und die die Vereinsmitglieder gerne mal auf einer Leinwand wiedersehen wollten.

Die dafür nötigen Gelder wurden durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aufgebracht.

Die Menge der Vorführungen und die Anzahl der importierten Kopien richtete sich nach den vorhandenen Geldern des Vereins. Eine Filmkopie in den USA kostet ca. 400 USD, der Ausleih einer 16 mm Kopie zwischen 150 und 300 DM für einen Tag. Die vorhandenen Vereinsmittel waren jährlich unterschiedlich – je nach Spendenaufkommen – bewegten sich aber in der Regel zwischen 5.000– und 10.000,– DM jährlich. Da keine Raummiete zu entrichten war, konnte die Vereinsarbeit damit gemacht werden. Der Mitgliedsbetrag wurde auf 5,– DM im Monat festgesetzt.

Alle drei Jahre werden die Vereine nachträglich auf ihre Gemeinnützigkeit überprüft. Die erste Prüfung durch das Finanzamt Hamburg Ost nach drei Jahren Gemeinnützigkeit ergab keine Beanstandungen. Da das Kind einen Namen brauchte, nannten wir es eingedeutscht nach dem Geburtsnamen des Komikers William Claude Dukinfield das “Duckenfeld im Oelkerscafe“. Diese Überprüfung macht das Finanzamt mithilfe eines 4-seitigen (vierseitigen) Fragebogens. Der Fragebogen reicht über drei Jahre. In diesem Fall von 1986/87/88. Durch eine größere Spende, war der Verein 1988 in der Lage, einen größeren Projektor und eine gute Tonanlage (zusammen ca. 15.000,– DEM) anzuschaffen und eine Mitarbeiterin auf Teilzeitbasis für die bisher nur ehrenamtliche Arbeit zu bezahlen. Insgesamt gab es 1988 Einnahmen von fast 40.000,– , denen Ausgaben von 41.000,– (für Projektor/Tonanlage und Honorare auf 590,– DM Basis gegenüberstanden, so daß die kleineren Rücklagen aus den Vorjahren angegangen werden mussten.

Diese 40.000,– DM aus 1988 müssen im Finanzamt grelle Fantasien ausgelöst haben. Ich stelle mir das so vor, wie in Billy Wilders Film “Manche mögens heiß“. Die Gangsterbosse aus ganz Amerika machen in Florida eine Konferenz und nennen ihren Verein “Die Freunde der italienischen Oper“.

Jedenfalls begann hier der Ärger mit dem Finanzamt Hamburg Ost, der sich bis heute hinzieht: Am 26. Februar 1991 teilte ein Herr Fischer von Finanzamt mit, das er nach der Prüfung des Fragebogens für die Jahre 86/87/88 zu der Meinung gelangt sei, daß der Verein mit seinen 19 Stühlen und den Vorführungen an den Wochenenden in die Konkurrenz zu anderen gewerblichen Kinos trete.

Niemand sonst, der die Abstellkammer und das Programm einmal gesehen hatte, konnte auf eine solche Idee kommen. Kein einziger Kinobesitzer in Hamburg, schon gar nicht die drei Kinomarktführer Riech (Ufa), Flebbe und Union mit fast 20.000 Sitzplätzen pro Tag waren jemals auf die Idee gekommen, das das “Duckenfeld im Oelkerscafe“ eine Konkurrenz für sie darstelle. Zumal sie an den gezeigten Filmen aus ökonomischen Gründen auch völlig uninteressiert waren. Aber Finanzbeamter Fischer meinte dies und forderte einen ausführlichen Tätigkeitsbericht des Vereins an. Dieser wurde abgefasst und übersandt, befriedigte jedoch den Beamten nicht, so daß kurze Zeit später mehrere Steuerbescheide, allerdings mit Nullsummen (d. h. es sollte kein Geld bezahlt werden) erfolgten und dem Verein für die vergangenen drei Jahre (86/87/88) die Gemeinnützigkeit versagt wurde. Die Bescheide tragen das Datum vom 18.03.1992. (Körperschaftssteuer / Gewerbesteuer für 1988).

Wir fanden uns dagegen durchaus gemeinnützig und legten Widerspruch gegen die Bescheide ein. Aufgrund dieses Widerspruchs erhielt ich von der Widerspruchsstelle des Finanzamtes einen Anruf von einem Herrn Klein. Er bat mich >zur Klärung des Sachverhaltes< zu einem persönlichen Gespräch ins Finanzamt für Körperschaften. Dort erklärte mir der Finanzbeamte Klein, dass er demnächst auf eine andere Dienststelle versetzt werden würde. Dies wäre sozusagen sein letzter Fall und der mache ihm viel Arbeit. Außerdem wäre unser Widerspruch ohne Aussicht auf Erfolg und auch ohne finanzielle Nachteile. Die Spender hätten ihr Geld bereits vom Finanzamt erstattet bekommen, Steuern müsste der Verein nicht bezahlen. Kurz: ob der Vorstand des Vereines den Widerspruch nicht zurücknehmen könne? Der Gedanke gefiel mir (auch im Hinblick auf die Überlastung der Finanzbeamten, von denen man immer wieder in der Zeitung lesen kann) und ich versprach, mich beim Vorstand des Vereins für diese Lösung einzusetzen. Der Finanzbeamte Klein hatte jedoch verschwiegen, dass das Finanzamt mit Wegfall der Gemeinnützigkeit jährliche Steuererklärungen (Körperschaft / Gewerbe u. a.) fordern würde, die dem vierseitigen Fragebogen alle drei Jahre bei weitem überstiegen und eine umfangreiche Arbeit erforderten. Die entsprechenden Formulare wurden als Paket übersandt. (Das gab es damals noch). So hatte ich mir die Arbeitsentlastung des Finanzbeamten Klein jedoch nicht vorgestellt. Der Vorstand nahm daraufhin seinen Widerspruch auch nicht zurück. Aber das Finanzamt schickte auch keinen Bescheid, gegen den eine Klage beim Finanzgericht möglich gewesen wäre. Herr Klein war inzwischen in eine andere Dienststelle aufgestiegen und mit dem Fall nicht mehr befasst.

Zwischenzeitlich war ich in den Vorstand des Vereines gewählt worden und so schrieb ich am 16. Mai 1994 eine Mahnung (per Einschreiben) an das Finanzamt, wo denn der Widerspruchsbescheid bleibe? Es meldete sich der Finanzbeamte Albinger, der uns aufforderte den Berg von Papier endlich auszufüllen. Der Widerspruch würde – inzwischen seit einigen Jahren – von einer anderen Abteilung beantwortet werden. Gleichzeitig erfolgten Steuerbescheide mit Zahlungsaufforderung in einer Gesamthöhe von zusammen 20.000,– DM für die vergangenen Jahre. Gleichzeitig erlaubte sich der Finanzbeamte Albinger noch den Hinweis, dass wir uns mit dem Widerspruchsbescheid in Geduld fassen sollten. Um die Unsinnigkeit solcher Forderung (20.000,– DM bei 19 Mitgliedern, die pro Monat 5,– DM zahlen sollen) deutlich zu machen, übersandte ich Anfang 1994 dem Finanzamt die Gewinn und Verlustrechnung des Vereins für die Jahre 1991/1992/1993 (10.000,–/6.000,–/4.000,– Gesamtumsatz) als Überschuß blieben: jeweils 276,–/330,–/3.000,–DM). Die Zahlen machten auf den Finanzbeamten Albinger keinen Eindruck, sondern führten nur zur Übersendung eines weiteren Fragebogens, mit der Frage, nach welchem Buchführungssystem wir arbeiten würden.

1991 wurde das Oelkerscafe geschlossen und 1992 abgerissen. Der Verein verlor damit auch seinen kostenlosen Abstellraum “Duckenfeld im Oelkerscafe“. Seit dieser Zeit lagern die Filmkopien bei verschiedenen Vereinsmitgliedern. Für die Anmietungen von Räumen reicht das Geld nicht und auch die Spendenbereitschaft ist sehr zurück gegangen. Die Aktivitäten des Finanzamtes dagegen nahmen in der Folgezeit rasant zu. Zwar warten wir bis heute noch auf einen klagefähigen Widerspruchsbescheid, aber eine Vorstandskollegin aus unserem Verein erhält jede Woche eine Mahnung vom Finanzamt an ihre Privatanschrift. Mal Körperschaftssteuer für das erste und zweite Quartal 94 in Höhe von 800 DM, mal Gewerbesteuer, mal dies mal das. Am Telefon vom Finanzbeamten Albinger ist ein Anrufbeantworter, der darauf hinweist, daß er an drei Tagen in der Woche telefonisch von 8-12 Uhr zu erreichen sei und dass das Gerät anschließend abschaltet. Nur erreichen kann man ihn nicht und wenn man doch einmal das zweifelhafte Vergnügen hat, eine menschliche Stimme am Telefon zu hören, dann bekommt man nur die immer gleich lautende Auskunft, zunächst seien die Steuerklärung vollständig ausgefüllt zu übersenden. Vorher könne er gar nichts für einen tun. Davon, dass eine solche Arbeit schon aufgrund der vorgelegten Zahlen völlig unsinnig sei und mit Sicherheit aus diesem Verein mit seine jährlichen Überschüssen von 150,– DM – 300,– DM keine geschätzten 25.000,– DM herauszuholen seien, das möchte der Sachbearbeiter (welche Sache wird dort eigentlich bearbeitet?) nicht hören. Dagegen vermutet der fleißige Sachbearbeiter offensichtlich eine geheime, unerschöpfliche Geldquelle des Vereins, die er angesichts der Haushaltslöcher des Hamburger Senats zu erschließen gedenkt.

In einem Schreiben fragt er an, welche Verbindungen der Verein zum 3001 Kino hat. Doch dieses Unternehmen ist – das müßte er als Finanzbeamter doch leicht herausbekommen – eine GmbH. Das steht schon an der Eingangstür des Kinos. Vielleicht sollte man es mal mit einer Dienstaufsichtbeschwerde versuchen, die auch das Finanzamt und seine Beamten und Angestellten wieder auf den Boden der Realitäten zurückbringen könnte. Aber vorher erscheint es mir doch sinnvoller den Fall in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie Bitte von RTL – ist, nachdem ich die Sendung öfter gesehen habe, meiner Meinung nach, der richtige Ort dafür. Auch im Hinblick auf eine stille Hoffnung, es gäbe möglicherweise mir unbekannte Mitarbeiter in der Finanzverwaltung, die diesem unsinnigen Treiben einiger Beamter auch ein Ende machen könnten. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Bei unserem Vorbild wäre der Verdacht der Steuerhinterziehung angebracht gewesen, aber für das Finanzamt Hamburg Ost sicher nicht erreichbar.

Als W. C. Fields am 24.12.1946 starb, stellte man fest, das er in 30 verschiedenen Ländern fast 200 Konten mit nicht unbeträchtlichen Beträgen auf seinen Namen eröffnet hatte. Außerdem fanden sich große Mengen Dosenbier und Konserven in seinem Haus, weil (er) beständig Angst hatte, vom Hunger oder vom Durst überrascht zu werden. Leider sind der Medienberatung und Vermittlung e. V. von diesem Geld- und Warenbeständen keine Erlöse zugeflossen. Auf dem Postscheckkonto des Vereins sind gerade mal 39,50 DM.

GIB EINEM TROTTEL KEINE CHANCE: Mit der Filmkopie “Never give a sucker an even break“ frei übersetzt (vornehm) – es gibt auch noch eine andere Variante, “Gib einem Trottel keine Chance“ kann das Finanzamt sicher auch nichts anfangen. Sie haben offensichtlich an sich selber genug, freundliche Grüße Jens Meyer (Anbei noch Foto des Komikers, damit wir wissen, wovon die Rede ist.)

Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen, ein Leben lang.

Freitag, d. 3. Dezember 1999. Wir fahren um 10.15 Uhr von Hamburg über die B 5 über Geesthacht, Lauenburg und Boizenburg. Hinter Boizenburg Bhf biegt die Strasse 195 nach rechts ab, in Richtung Elbe. „Sumte: Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN dienen ein Leben lang“ weiterlesen

Foto von Walter Kellinghusen (Photograph) Hamburg Bergedorf. Das Adressbuch von Hamburg gibt als letzte Wohnanschrift (1936) Hamburg Bergedorf, Wentorferstrasse 23 an. Die Nachforschungen haben ergeben, daß er 1936 verhaftet und in das Gefängnis in Hamburg Bergedorf eingeliefert wurde. Sein Vater war Rechtsanwalt. In der Haft hat er sich das Leben genommen. Der § 175 wurde erst am 11. Juni 1994 aus dem StGB Deutschland ersatzlos gestrichen.

Fotografiert von Rudolf Heinrich Meyer 1928.

Ich weiß gar nicht, was diese jungen Leute haben, die Sonntag morgen vor der Ufa demonstrieren wollen. Da regen sie sich auf, daß der neonazistische Freundeskreis Filmkunst bei der Ufa Filme zeigt (siehe taz von gestern). In den 80ern im Passage Kino (als es noch der Ufa gehörte), dann im Ufa-Palast (als sie noch nicht abgerissen war) und dieses Jahr mehrmals im City Kino. Die jungen Leute (sie nennen sich Antifaschistische Aktion) sind empört. Dabei ist das die lange Tradition der Ufa: National, konservativ, rechtsradikal und eben auch faschistisch. Seit ihrer Gründung am 18. Dezember 1917, übrigens ein Dienstag. Wenn sie 1997 achtzig Jahre alt wird, dann hat sie eine ganze Reihe deutscher Persönlichkeiten in ihrer Ahnengalerie:

Angefangen von General Ludendorff, über den deutsch-nationalen Medienzar Alfred Hugenberg, weiter zu Dr. Joseph Goebbels. Schon lange vor der Nazizeit (1929) lehnte die Ufa es ab, einen amerikanischen Hetzfilm wie Im Westen nichts Neues bei sich synchronisieren zu lassen. Stattdessen wurde der Reinertrag des Filmes Der Weltkrieg 1927 an die Hindenburg-Stiftung überwiesen. Auch Bertelsmann hatte nicht viel Glück mit der Ufa und den deutschen Kommunisten war die Geschichte der Ufa immerhin so peinlich, daß sie den neuen Namen DEFA fanden.

Im Westen jedoch fand niemand die Sache peinlich. Im Gegenteil. Der Name und die Firma waren eine Menge Geld wert. Die Aktiengesellschaft Ufa war sehr wertvoll. 1972 zahlte der selbsternannte „Kino-König“ Heinz Riech für das Aktienpaket mit einem Nominalwert von 12,5 Millionen immerhin fast 40 Millionen. Das war ihm die Sache wert: der „gute“ Name, die „deutsche“ Tradition der Firma. Andere verlieren viel Geld, wenn sie sich von ihrem Namen befreien wollen (ich denke da an die PDS) und werden trotzdem beim alten Namen gerufen. Und wieder andere sind eben stolz auf diese Ahnengalerie. Also, was wollen die jungen Leute? Schließlich hat die Ufa die Filme, die jetzt im City Theater laufen, Jud Süss und Triumph des Willens, vor (leider gar nicht) langer Zeit selber hergestellt. Und es muß doch einem ehemaligen Nazikonzern erlaubt sein, an seine eigene Tradition zu erinnern!“ (Leserbrief von Jens Meyer, erschienen am 3. November 1995, in der Taz Hamburg)

Pdf Kaiserhof komplett PDF Kaiserhof gekürzt filmportal warum

PDF Kaiserhof gekürzt filmportal warum

Fotos Jens Meyer

Fotos Jens Meyer

Filmportal.de

Filmportal.de schreibt über Unsichtbare Feinde: Die Übernahme durch die Cautio:

1937 wurde er zum „Reichsbeauftragten für die Deutsche Filmwirtschaft“ ernannt. Mit der Tobis, dem zweitgrößten Filmkonzern nach der Ufa, gelang der erste Coup des verdeckten Aufkaufs. Aufgrund der komplizierten Besitzstruktur bei der Tobis und der um jeden Preis zu verheimlichenden Schlüsselrolle der Regierung war dies die Nagelprobe: eine, so Daniel Otto, „feindliche Übernahme ohne bekannten Feind“. Der Plan bestand darin, jene Anteile an der Muttergesellschaft Intertobis, die sich in Besitz dreier holländischer Banken befanden, durch schrittweisen Aufkauf in „deutsche Hand“ zu bringen. Zur Tarnung bediente sich Winkler des holländischen Finanzinstituts Hollandsche Buitenbank, und sukzessive wurde von 1934 bis 1939 die Intertobis über die Hollandsche Buitenbank in den Reichsbesitz überführt. So wurde diese verschleierte Verstaatlichung Mitte der 1930er Jahre zur gelungenen Generalprobe – zur Ouvertüre für die Gleichschaltung der gesamten deutschen Filmindustrie.“ . . . “

In den Jahren 1936-39 steuerte Goebbels Ministerium erst 65 Mio. Reichsmark zum Aufkauf der Firmenanteile bei, dann von 1940-44 noch einmal 120 Mio. Reichsmark. Die Investitionen sollten sich lohnen. Dank dieser enormen Summen und der geschickten Vorgehensweise Winklers hatte die Cautio zum Ende des Geschäftsjahres 1940/41 vierzehn Filmgesellschaften unter Kontrolle: Tobis Tonbild Syndikat, Ufa, Film-Finanz GmbH, Terra Filmkunst, Tobis Filmkunst, Wien-Film, Bavaria, Ostmärkische Filmtheater Betriebe, Deutsche Lichtspielbau, Tobis Sascha Filmverleih, AB-Film AG Prag, Elektafilm Prag, Continental Paris, N.V. Internationale Tobiscinema Amsterdam.

Die Nazis hatten ihr Ziel erreicht, und am 10. Januar 1942 folgte schließlich die Vereinigung aller mittelbaren und unmittelbaren staatlichen Filmfirmen zu einer Holding: der Ufa-Film GmbH, genannt UFI. Die UFI, so Daniel Otto, bildete die Krönung und gleichzeitig den Abschluss von Winklers Neuorganisation der Filmwirtschaft für den NS-Staat: „Bewähren konnte sich Winklers UFI allerdings nicht mehr: Nach Fertigstellung verblieben bis zum Untergang des ‚Dritten Reiches‘ kaum mehr als drei Jahre.

Nach 1945 begann die Zerschlagung* der UFI durch Abbau und Ausverkauf. Und wer bot sich zur Entflechtung des komplizierten Machwerks Besseres an als ihr Konstrukteur, der Bürgermeister a.D. Dr. h.c. Max Winkler? So wurde die junge Bundesrepublik die einundzwanzigste Regierung, der er getreu seinem Beamtenkodex seine Dienste offerierte.“ Filmportal.de (Abgerufen am 3. Oktober 2021).

Foto unten vom Thalia Kino Grindelallee 116 von Mark Lissauer. Die Aufnahme ist im Juli 1931 gemacht worden. Das Foto von Frau Leye an der Kasse des Thalia Kinos wurde am 31.12.1994 von Reinhold Sögtrop gemacht. Letzter Tag des Thalia Kinos. Danach wurde es geschlossen, verkauft und später (1997) abgerissen.