und Unterdrückung desselben

und Unterdrückung desselben

forderte er zum Durchhalten auf.“ Ein Text aus der LBB (LichtBildBühne) Berlin vom 16. August 1930 von David Melamerson: Abschrift aus der LichtBildBühne (LBB) vom 16. August 1930, Verlag Karl Wolffsohn Berlin. 2. Beilage

HUMMEL! HUMMEL!

Von D. Melamerson. (ist: David Melamerson, Deulig/Ufa). „Der bekannte Verleihfachmann, der bekanntlich aus Hamburg stammt, plaudert auf unsere Aufforderung aus seinen Hamburger Erinnerungen.

Hamburg, der Film und ich sind drei Begriffe, die für mich wenigstens nicht zu trennen sind. In Hamburg bin ich nämlich aufgewachsen und habe auch die Anfänge des Films mitgemacht. Ich weiß noch genau wie es war :

Ich besuchte die Vorschule. Hatte gerade gelernt, Anschlagsäulen und ähnliches zu studie- ren, als ich eines Tages las, daß in einer Automaten Ausstellung in der Kaiser-Wilhelm-Strasse der „erste Film“ gezeigt wird. Meine Eltern gingen mit mir hin. Es war ein herrlicher Film. Ein Schiff kam an, landete, fuhr ab und damit war der Bildstreifen zu Ende. Es war mir unbegreiflich, daß sich Menschen auf der Leinwand bewegen können – und das obendrein in einer Stadt, dessen Bewohner als „steif“ verschrien sind. Und bereits damals sollte ich spüren, daß die Hauptrolle im Film – und das hat sich bis heute nicht geändert – der Zufall spielt, denn, wie sich allerdings erst 20 Jahre später herausstellte, in der gleichen Automaten-Ausstellung war auch ein Apotheker, der eigentlich in Hamburg nichts zu suchen hatte, da er aus dem Rheinland stammte und dieser Apotheker wurde später mein Kollege bei der Ufa und ist es jetzt bei der Terra: Eugen E. Schlesinger. Diese erste Begegnung mit dem Film war für mich entscheidend. Ich konnte tagelang vor Aufregung nicht schlafen. Mein Verlangen, weitere Filme zu sehen, war brennend! Es dauerte zwar einige Jahre, bis ich endlich den zweiten Film zu sehen bekam, aber da man damals um die Jugend nicht so besorgt war wie heute und man nicht die ominöse Aufschrift kannte „Für Jugendliche unter 18 Jahren verboten“, stand dem nichts im Wege, daß ich als kleiner Gymnasiast Messters ersten Film mir ansah. Kinos gab es noch nicht und so ging man in das Hansa-Theater, zu jener Zeit das führende Varieté Europas, wo es am Schluß den ersten Film – und zwar sogar Tonfilm – gab.

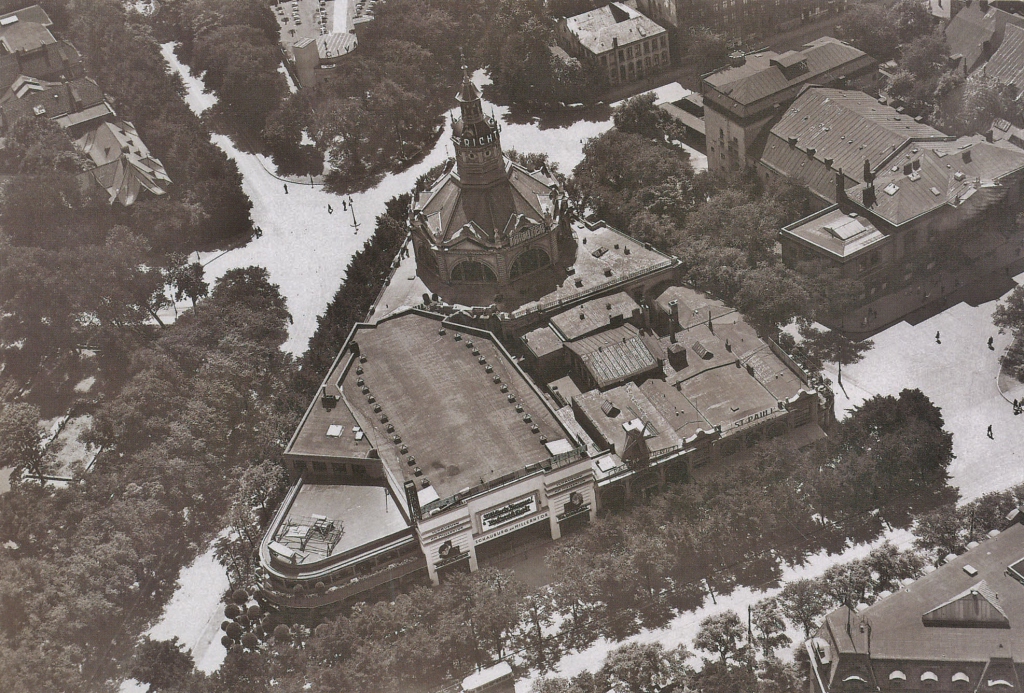

(Hier ist ein Bild vom Knopfs Lichtspielhaus eingefügt.) (Allerdings duldete man es, daß die Musik hinter der Leinewand von einem Grammophon gemacht wurde. Sie werden begreifen, daß diese Art Tonfilm bald ihr Ende fand). Der Star war Robert Steidl, dessen Couplet: „Wenn Kalkulators in die Boomblüte ziehn“ seinerzeit nicht weniger Beifall fanden, als etwa heute: „In bin von Kopf bis Fuß“. Die Leute waren begeistert und ich klatschte wie wild. Und Messter erschien nachher persönlich auf der Bühne. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das Kino nie wieder verlassen, aber die Schule nahm mich zu sehr in Anspruch und so konnte ich „nur“ drei- bis viermal wöchentlich in das bald begründete einzige Kino „Knopfs Lichtspiele“ auf dem Spielbudenplatz gehen. Die Kinobesitzer mußten damals ihre Filme käuflich erwerben. Es war daher ein „Repertoire-Theater“. Den „Gallischen Hahn“, die Schutzmarke Pathés, bekam man immer wieder zu sehen, denn die Filme waren nur kurz. Dazu spielte ein Orchestrion mit drei Stücken ohne Rücksicht darauf, was auf der Leinewand vorging, und die Ouvertüre von „Dichter und Bauer“ mußte lange dazu herhalten, jeden Film, gleichgültig welcher Art, zu begleiten. Noch heute kann ich „Dichter und Bauer“ nicht hören, ohne die untrennbare Vision des kleinen „Kintopps“ auf der Reeperbahn, vor dem ein Ausrufer „rekommandierte“ und wo es alle halbe Stunde hieß: „Billet A-E ist abgelaufen“ zu haben. Der Abschluß des Kinobesuches war auch stets der gleiche: Am Büfett ein Glas Limonade für 10 Pfennig. Der Film nahm einen schnellen Aufschwung. Die Zahl der Kinos vermehrte sich um 200 % und so gab es bald Hamburg d r e i Lichtspiel-Theater eines hieß das „Belle-Alliance-Theater“, das andere „Atlantik“, in der Nähe des Hauptbahnhofs gelegen, und gehörte damals dem späteren Ufa-Direktor Pulch. An der weiteren Entwicklung des Films hatte ich keinen Anteil, denn Schule und Studium waren mir doch wichtiger. Wie es beim Film üblich ist, kommen doch schließlich die im mittleren Akt Getrennten am Schluß wieder zusammen und so ist es nur eine Selbstverständlichkeit, daß ich mich dem Film verband. – Da mir noch immer die Leinwandfiguren aus der Automaten-Ausstellung vor Augen standen, wandte ich mich der Produktion zu. Selbstverständlich hieß mein erster Film und spielte „An der Waterkant“ und zeigte Bilder aus Hamburg. Da es grade Krieg war, forderte er zum Durchhalten auf. Die Hauptrollen verkörperten die Gebrüder Wolff (Snuten und Poten!) und der Film ging sogar durch ganz Deutschland. Bei den Aufnahmen dazu entstanden auch etliche Beiprogrammfilme für die Deutsche Lichtbild-Gesellschaft, die den Hamburger Hafen und das Alster Viertel zeigten. Zwischendurch machte ich auch die persönliche Bekanntschaft eines Kino-Direktors – nicht etwa im Kino oder im Büro der Produktion, sondern bei einem Fußball-Club, dessen Mitglieder wird beide waren. Es war ein wagemutiger Süddeutscher, der auf „Hoheluft“ ein Kino besaß „Die Blumenburg“. Steigerwalds Wagemut wurde belohnt. Und noch heute spielt er eine führende Rolle unter den Theaterbesitzern nicht nur seiner Adoptiv-Heimat und des Norddeutschen Bezirkes, sondern des ganzen Reiches. Wer hätte das von dem „Schaddedirektor“, so wurde er ursprünglich ironisch genannt, weil man im Film nichts anderes als ein Schattenspiel sah, gedacht? In Hamburg entstand dann das erste wirklich große und moderne Lichspielhaus Deutschlands, das „Lessing-Theater“. Die Erbauer und ersten Besitzer eilten ihrer Zeit weit voraus und gingen daran später kaputt, zumal sie – wiederum

(Hier ist ein Foto von Hugo Steigerwald in den Artikel eingefügt)

ihrer Zeit weit vorauseilend – die jetzigen Kammer-Lichtspiele in Berlin errichteten. An ihre Stelle trat später der alte Herr Henschel, der mehr als ein Dezennium dem Kinoleben Hamburgs seinen Stempel aufdrückte. Sein Werk wird, nachdem sein einziger Sohn ihm durch den Krieg entrissen wurde, fortgesetzt von seinen Schwiegersöhnen Streit und Saß. Und heute noch ist der „Henschel – Konzern“ der Ring der großen Schauburgen, das größte Kinounternehmen Hamburgs. „Knopfs Lichtspielhaus“ aber gehört der Emelka und immer, wenn ich in Hamburg bin und „Auf der Reeperbahn nachts um ½ 1“ die Stätte unseres harmlosen Jungen-Vergnügens passiere, gedenke ich der gewaltigen Entwicklung des deutschen Filmes in dieser kurzen Spanne Zeit und bin stolz darauf, als Hamburger zu meinem bescheidenen Teile an diesem geradezu senkrechten Aufstieg habe teilnehmen dürfen.“ (Der Artikel von David Melamerson ist erschienen in der LBB am Sonnabend, d. 16. August 1930. Die Statistik sagt: Hamburg hat im Jahr 14 Millionen Zuschauer im Kino. Das kleinste Kino hat 154 Sitzplätze, das grösste 2600 Sitzplätze). Abgeschrieben von Jens Meyer.

Berlin ist eine große Stadt geworden. Wieder. Nicht mehr die zwanzig Dörfer. Hinter und vor der Mauer. Das merkt man auch an der Preisverleihung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. In Berlin gibt es die meisten Kinos in Deutschland. Und natürlich auch die meisten Preisträger bei der diesjährigen Verleihung der Programmkinopreise in Hannover. Mit Spannung wird jedes Jahr erwartet, wer dieses Mal den ersten Preis machen wird. Dort findet die nächste Feier statt. So reist der Preis, der früher nur in Bonn vergeben wurde, von Lich nach Karlsruhe, nach Hamburg, nach Lüneburg, nach Münster, nach Dresden und wie die Städte und Dörfer alle heißen, in denen Programmkinos betrieben werden. Seit zwanzig Jahren. Tradition. Gute Tradition.

So kommen die Besatzungen der Kinos auch in Gegenden, in denen sie vorher noch nie gewesen sind und die sie vielleicht nie wieder besuchen werden. Weil es, außer den Programmkinos, keinen Grund gibt, diese zu besuchen? Oder sich kein Grund finden lässt? Wer fährt schon gerne nach Hannover? Da steigt man als Bahnfahrer oft um, aber aus? Selten! Der Maschsee? Die autogerechte Stadt? Die Expo? Die Welfen? Die Chaostage der Punks?

Die haben ja nur einmal stattgefunden. Wurden dennoch jedes Jahr im Fernsehen wiederholt. Der korrupte Bürgermeister? Gibt es auch anderswo. Die fehlenden Besucher der Expo? Die müssen ja noch irgendwo sein, witzelte Volker Pispers jahrelang.

Diesmal kamen sie tatsächlich aus allen Richtungen auf das ehemalige Expo Gelände 2000. In den >Peppermint Pavillion<. Eines der wenigen Gebäude, die die Expo überstanden haben. Inmitten von Ruinen. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr. Da ist es um diese Jahreszeit schon dunkel. Die Ruinen denke ich mir. Peppermint Pavillion ist der ehemals belgische Pavillion, werde ich aufgeklärt. Am Boulevard der EU Nummer acht, wie er großeuropäisch genannt wird. Das Kino am Raschplatz aus Hannover hatte dieses Jahr die Feier organisiert. Weil, Preisträger 2018. Und sie haben es gut gemacht.

Am besten haben mir die beiden Herren gefallen, die zwei Filme neu kurz dargestellt haben. Ich habe die Zeit nicht gestoppt. Drei Minuten? Besonders die Wiedergabe des Hitchcock Films >Psycho< hat es mir angetan. Als Kurzversion nicht zu schlagen. Mit dem Untergang der Titanic hätte es vermutlich nicht so gut geklappt. So viel Wasser und Eisberge in Hannover? Kaum vorstellbar. Der Wermutstropfen, so nenne ich ihn mal, war der Musikmacher, der mit der dar gebrachten Musik eine Art Publikumspumpe installiert hatte. Mit dieser Art Pumpe gelang es ihm, den bereitgestellten Saal von tanzwilligen Personen, weiblicher und männlicher Art, schnell zu leer zu pumpen. Die Übersicht, die ihm fehlte, kann es nicht gewesen sein. Weit über dem Geschehen, gefühlte fünf Meter über der Tanzfläche, hatte er jede Übersicht über den sich immer wieder leerenden Saal. Auch die Gewöhnung hat im Laufe des Abends nicht zugenommen. Eine Mischung aus TEKNO und anderen Geräuschen war offensichtlich nicht vorbereitet. Und weil er so weit oben agierte, konnte auch kein Kontakt mit ihm aufgenommen werden. Vielleicht um eventuelle Wünsche der Tanzwilligen zu übermitteln.

(erscheint in kürzerer Fassung im Herbst 2019 im Jahrbuch „exilforschung“)

Wilfried Weinke

Im Turnus von drei Jahren feiert sich die Medienstadt Hamburg auch als Stadt der Fotografie. Seit 1999 findet in der Hansestadt die „Triennale der Photographie“ statt, ein Festival unter Beteiligung der lokalen Museen, diverser Galerien und Veranstalter, ein sich über Wochen erstreckendes Ereignis, das mittlerweile internationale Beachtung gefunden hat. „Wilfried Weinke über Bücher“ weiterlesen

Wer die Überschrift des Artikels “Hamburger Kinos sagen Netflix und Co. den Kampf an“ vom 9.3.19 von Jan Haarmeyer und Volker Behrens in die amerikanische Suchmaschine eingibt, kann ihn lesen, ohne zu bezahlen. „Brief von Stinky Müller an seinen Freund Peer“ weiterlesen

Wer die Überschrift des Artikels “Hamburger Kinos sagen Netflix und Co. den Kampf an“ vom 9.3.19 von Jan Haarmeyer und Volker Behrens in die amerikanische Suchmaschine eingibt, kann ihn lesen, ohne zu bezahlen. „Brief von Stinky Müller an seinen Freund Peer“ weiterlesen

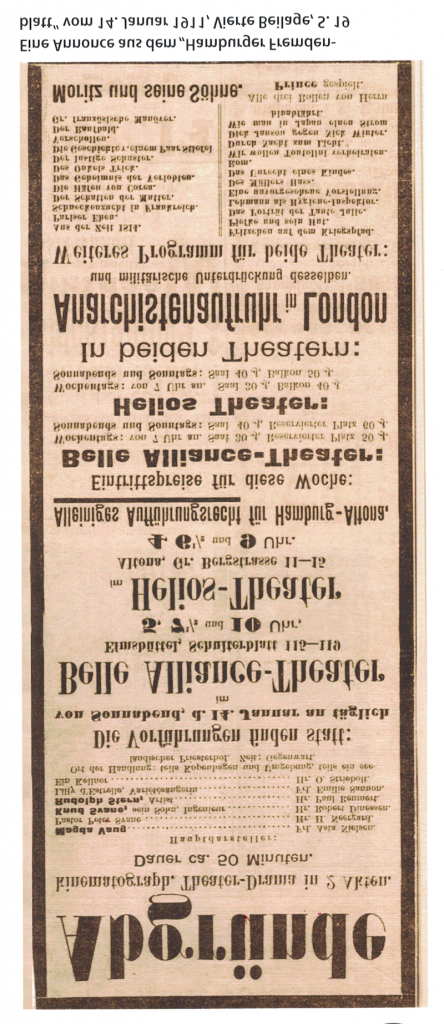

Die Fotos entstanden am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel >Europäischer Hof< in Baden-Baden.

Die Fotos entstanden am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel >Europäischer Hof< in Baden-Baden.

Foto eins (von oben): Das jüdische Kinobesitzer Ehepaar Frida und Jeremias (genannt James) Henschel (von links nach rechts).

Foto zwei: Das jüdische Kinobesitzer Ehepaar Frida und Jeremias Henschel mit ihrer Tochter Bianca Henschel.

Foto drei: Sophie Streit (geb. Henschel. Tochter von Frida und Jeremias Henschel), Frida Henschel, Jeremias Henschel und der Kinobesitzer Hugo Streit (Henschel Film und Theaterkonzern OHG), der mit Sophie Streit verheiratet war. Alle Personen sind geborene Hamburger.

Die Ausnahme ist Frida Henschel (geb. Blumenthal), die in Lübeck geboren ist. Sie hatten alle die deutsche Staatsangehörigkeit, bis die Nazis an die Macht kamen. Jeremias und Frida Henschel flüchteten zunächst zu ihrer Tochter nach Den Haag, wo diese mit dem Rechtsanwalt und Konsul von Portugal Dr. Isidor Kahn verheiratet war.

Dort starb Jeremias Henschel. Frida Henschel flüchtete anschließend nach Mexiko und starb später in New York. Bianca Henschel heiratete und überlebte den Holocaust als Bianca Kahn.

Die Fotos stammen von Rolf Arno Streit (Enkel von Frida und Jeremias Henschel), dem die Flucht nach Belo Horizonte in Brasilien gelang.

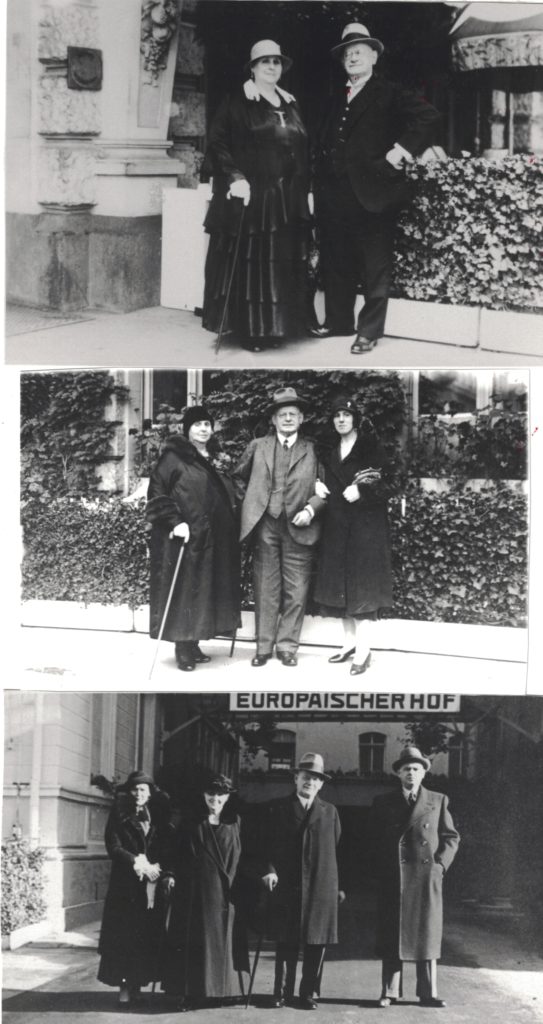

Hugo Streit (Teilhaber des >Henschel Film- & Theaterkonzerns OHG) auf dem Hamburger Flughafen (Deutsche Luft Hansa).

Hugo Streit (Teilhaber des >Henschel Film- & Theaterkonzerns OHG) auf dem Hamburger Flughafen (Deutsche Luft Hansa).

Er steht vor einem Flugzeug der Firma >Junkers<, die ihn nach London bringen soll. Dort besucht er im >Alhambra< Kino die Premiere der amerikanischen Originalfassung (Die Tonfassung) des Filmes von Lewis Milestone >All quiet on the western front< (Im Westen nichts Neues), der später in zwei seiner Hamburger Kinos >Schauburg< wochenlang gezeigt wird.

Die weissen Mäuse waren Herrn Goebbels offensichtlich ausgegangen. Die UFA, unter deutschnationaler Führung von Alfred Hugenberg, hatte sich geweigert, die Tonfassung dieses Filmes deutsch zu synchronisieren und in ihren Kinos zu zeigen.

Der Autor des Romanes (Im Westen nichts Neues) kam aus Osnabrück, der Vater des Produzenten des Filmes kam aus Laupheim bei Ulm. Der Film lief in London in zwei Kinos: Dem >Alhambra< und dem >Royal Cinema< im Londoner Westend.

In Deutschland wurde der Film verboten und durfte später nur noch in sog. geschlossenen Vorführungen gezeigt werden. Nach der Machtübergabe an die Nazis am 31. Januar 1933 wurde er endgültig verboten. Vermutlich, weil die Kriegsvorbereitungen nicht gestört werden sollten.

Erst am 14. März 1952 gelangte der Film, der ursprünglich eine Länge von 140 Minuten gehabt hatte, in einer gekürzten Fassung mit neuer Synchronisation in die westdeutschen Kinos.

Die erste deutsche Synchronfassung von „All Quiet on the Western Front“ (Im Westen nichts Neues) wurde von der Firma: „Rhythmographie GmbH, Alte Jacobstr. 133 “ 1930 in Berlin hergestellt.

Die Leitung der Synchronarbeiten hatte der ehemalige Ufa Chefdramaturg Viktor Abel. Viktor Abel war nach Nazidefinition Jude und war am 2. Dezember 1892 in Kiev geboren, das in dieser Zeit zum Russischen Kaiserreich gehörte. Am 21.10. 1941 wurde er nach Lodz deportiert und dort ermordet. Die Filmgeschichte hat ihn vergessen.

Es wäre komisch, wenn es nicht so ernst wäre: Im März 1938 beantragt die enteignete Hamburger Kinobesitzerin Rosa Hirschel (»Neues Reichstheater« im Neuen Steinweg 70/71 enteignet (arisiert) 1934 und des »Theater am Nobistor«, Reeperbahn 161) bei dem »Polizeipräsident in Hamburg« ein polizeiliches Führungszeugnis. „Führungszeugnis 1938 für die Kinobesitzerin Rosa Hirschel“ weiterlesen

Es wäre komisch, wenn es nicht so ernst wäre: Im März 1938 beantragt die enteignete Hamburger Kinobesitzerin Rosa Hirschel (»Neues Reichstheater« im Neuen Steinweg 70/71 enteignet (arisiert) 1934 und des »Theater am Nobistor«, Reeperbahn 161) bei dem »Polizeipräsident in Hamburg« ein polizeiliches Führungszeugnis. „Führungszeugnis 1938 für die Kinobesitzerin Rosa Hirschel“ weiterlesen

Horst Urich Sass (Sohn des Kinobesitzers Hermann Urich Sass) in dem Garten seines Hauses in den USA. Beverly Hills, 719 N. Alpine Drive. Foto 1990. (geb. 1. Februar 1914 in Hamburg). Gestorben am 19. April 2000 in Beverly Hills.

Horst Urich Sass (Sohn des Kinobesitzers Hermann Urich Sass) in dem Garten seines Hauses in den USA. Beverly Hills, 719 N. Alpine Drive. Foto 1990. (geb. 1. Februar 1914 in Hamburg). Gestorben am 19. April 2000 in Beverly Hills.

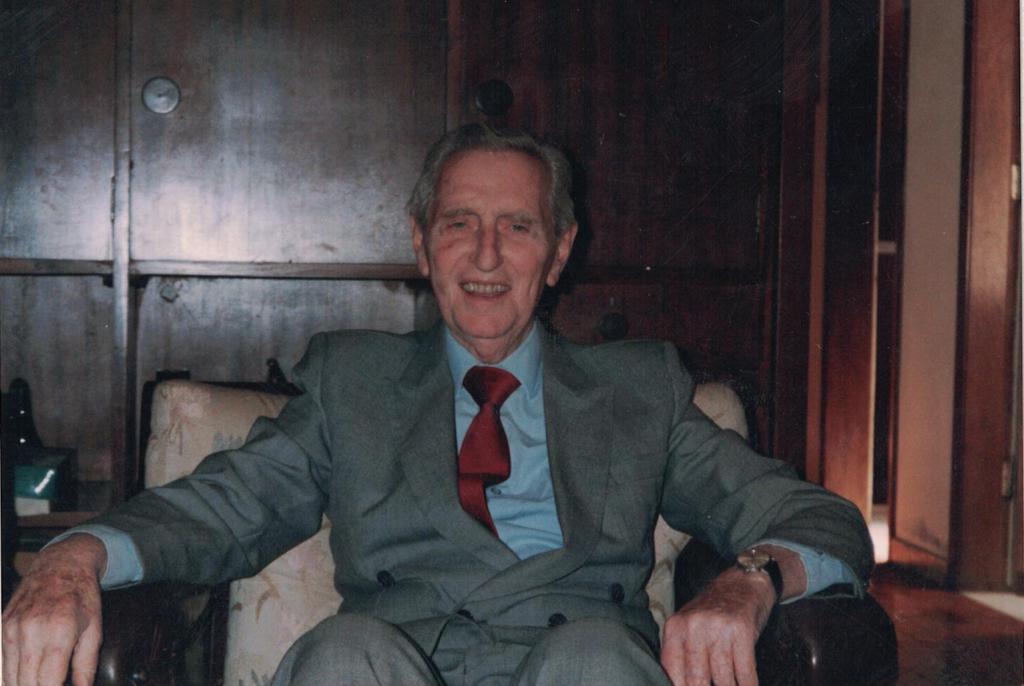

Carl Heinz Streit, (geb. am 26. August 1911 in Hamburg, gest. am 24. April 2002 in Belo Horizonte/Brasilien). Das Foto wurde 1990 in der Wohnung seines Bruders (Rolf Arno Streit) in Belo Horizonte gemacht.

Carl Heinz Streit, (geb. am 26. August 1911 in Hamburg, gest. am 24. April 2002 in Belo Horizonte/Brasilien). Das Foto wurde 1990 in der Wohnung seines Bruders (Rolf Arno Streit) in Belo Horizonte gemacht.

1936 ist er, zusammen mit seinem Bruder Carl Heinz aus Hamburg geflohen. Carl Heinz und Rolf Arno Streit sind die Söhne des Hamburger Kinobesitzers Hugo Streit, dem 1938 die Flucht aus Hamburg, aus Deutschland gelungen ist.

Seine Firma Henschel Film- und Theaterkonzern war damals schon „arisiert“ (enteignet) und von den beiden „Nutzniessern“ Paul Romahn und Gustav Schümann übernommen worden.

„Bezahlt haben sie nichts dafür. Dafür hat schon die NSDAP gesorgt, dass den Juden kein Geld zugeflossen ist“. (Rolf Arno Streit 1990 Belo Horizonte.)  Rolf Arno Streit, (geb. am 9. August 1912 in Hamburg, gestorben am 15. Februar 1993 in Belo Horizonte/Brasilien). Geflohen aus Deutschland 1936.

Rolf Arno Streit, (geb. am 9. August 1912 in Hamburg, gestorben am 15. Februar 1993 in Belo Horizonte/Brasilien). Geflohen aus Deutschland 1936.

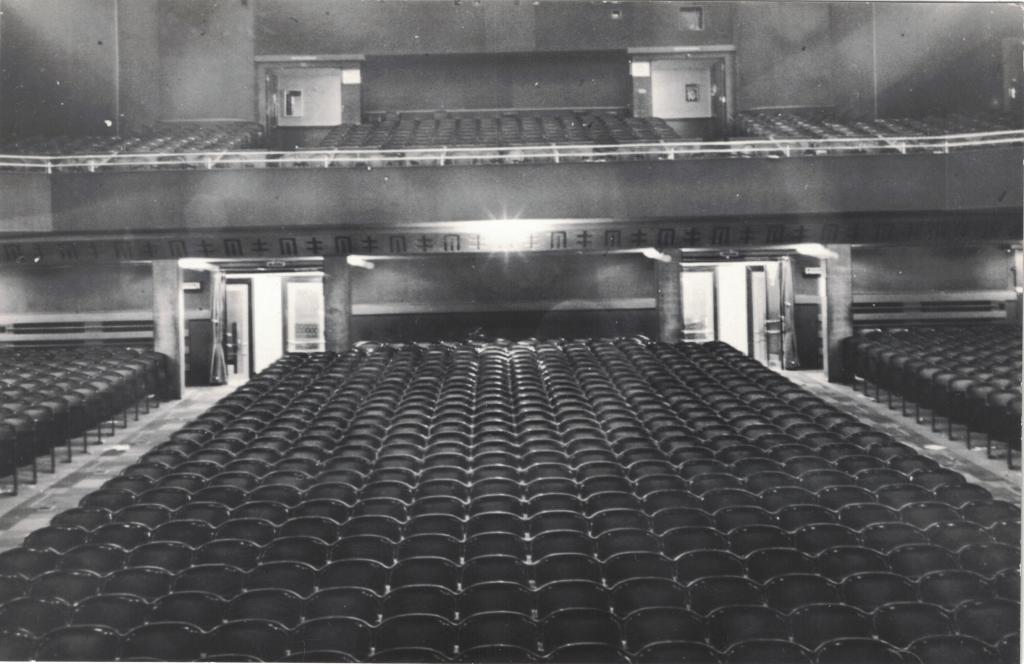

Der Henschel Konzern war eine OHG, die von Hugo Streit und Hermann Urich Sass gegründet worden war. Die OHG betrieb in Hamburg die Schauburg Kinos.

Nach dem Selbstmord von Hermann Urich Sass, am 27. Januar 1933, wurde die Gesellschaft in eine KG umgewandelt, in die die Erben Urich Sass, (seine Ehefrau Hedwig Urich Sass und seine Kinder, Horst, Hans Jürgen und Vera Urich Sass) eintraten.

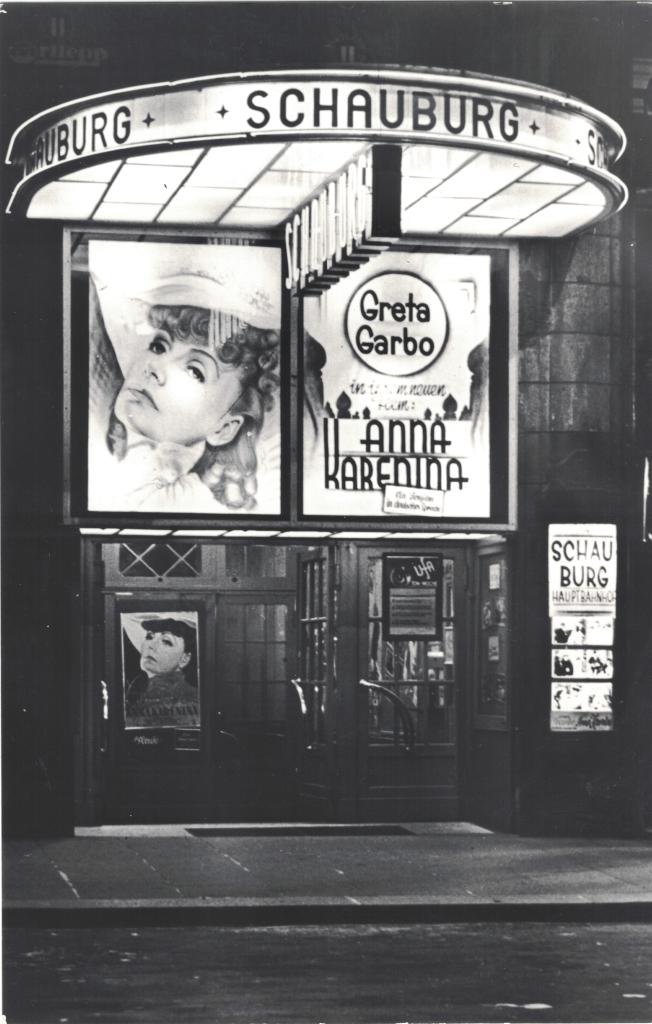

Schauburg Kino, Mönckebergstrasse 8 in Hamburg beim Hauptbahnhof. Die Aufnahme von dem Eingang des Kinos entstand am 31. Januar 1936 (Deutschland Start des Filmes Anna Karenina). Repro: Reinhold Sögtrop.

Schauburg Kino, Mönckebergstrasse 8 in Hamburg beim Hauptbahnhof. Die Aufnahme von dem Eingang des Kinos entstand am 31. Januar 1936 (Deutschland Start des Filmes Anna Karenina). Repro: Reinhold Sögtrop.

Nachtrag: David Urich Sass und Annita Urich Sass

Peter Offenborn hat es herausgefunden (nach der Kultussteuerkartei der Jüdischen Gemeinde Hamburg ). Der Vater von Hermann Urich Sass war David Urich Sass, geb. am 05. Mai 1861 in Lemberg (Galizien), das damals zu Österreich gehörte. Gestorben am 24. Januar 1922 in Hamburg (Beerdigt auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf).

Bevor Hermann Urich Sass bei der Kino Firma >J.Henschel< arbeitete, war er Angestellter der Firma Max Blancke & Co . Film- Import/Export, Eimsbütteler Chaussee 112, später Dammthorstrasse 27, deren Inhaber er später wurde). Die Familie wohnte zuletzt in der Schlüterstrasse 1. Später – nach der Emigration der Kinder – wohnte Hedwig in der Grindelallee 23 b. Neumark. Die Mutter von Hermann Urich Sass, war Annita Urich Sass, geb. Italiener, geb. am 17. Juli 1863 in Hamburg. Annita Urich Sass wurde am 17. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert u1nd am 18.12. 1942 dort ermordet.

Nachtrag 2020: Lange war nicht klar, wann dass unten abgebildete Foto der Belegschaft der Schauburg Hauptbahnhof entstanden ist. Der Aufmarsch der Belegschaft am 1. Mai in der Mönckebergstrasse 8, vor dem Schauburg Kino. Das abgebildete Plakat auf dem Foto des des Filmes „Du kannst nicht treu sein“ Regie: Franz Seitz (Senior), mit der Schauspielerin Lucie Englisch und dem Schauspieler Hermann Speelmans, wurde am 08. Februar 1936 von der Zensur freigegeben und hatte seine Uraufführung am 11. Februar 1936. (Quelle: Filmportal.de).

Das Foto muß also am 1. Mai 1936 entstanden sein. Da waren die ursprünglichen Eigentümer des Schauburg Kinos schon enteignet. „Arisiert“, wie die deutschen Nazis diesen Vorgang der Enteignung genannt haben.

Die neuen „Besitzer“ der Schauburg Kinos, SA Mann Gustav Schümann links und SA Mann Paul Romahn rechts. 1936

Die neuen „Besitzer“ der Schauburg Kinos, SA Mann Gustav Schümann links und SA Mann Paul Romahn rechts. 1936

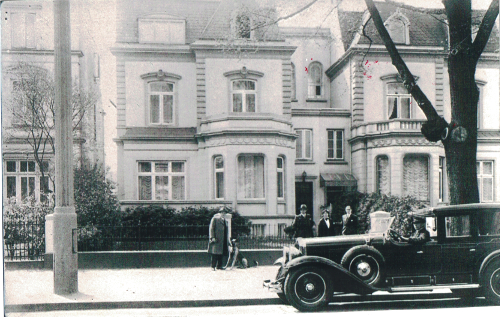

Foto links oben (Farbe): Aufgenommen am 6. April 2020 – Foto rechts (mit Cadillac): Aufgenommen (1935) Fotograf Rolf Arno Streit. Foto unten: Rothenbaumchaussee 149 in Hamburg, Auf dem Balkon: Rolf Arno Streit (9. August 1911- 15. Februar 1993) . Fotograf (sein Bruder) Carl Heinz Streit (26. August 1911 – 24. April 2002)

Aus dem Hamburger Adressuch ergibt sich der Grundstücksverlauf von 1924-1959 für das Grundstück in der Rothenbaumchaussee (ab 1939 in der abweichenden Schreibweise Rotenbaumchaussee):

Nachtrag 2024:

1924-1925 gehoert das Haus einem Quast, W. 1926 einem Oppenheim O.. (Otto)

Laut Telefonbuch und Adressbuch von 1928 ist Otto Oppenheim Getreidemakler in Firma Otto Oppnheim & Co. Inhaber der Firma sind Otto Oppenheim und Carl Glaser. Firmensitz ist laut Telefonbuch in der Kaiser Wilhem Straße 40. 1927 – 1939 gehört das Haus Oppenheim, Frau O., die 1939 mit der Adressangabe: Oppenheim, Frau O. Kopenhagen auftaucht. 1941 gibt es dann einen neuen Besitzer mit Namen Meincke (Dr. med dent Zahnarzt). Für die Jahre 1932 und 1933 sind als Mieter eingetragen: Streit, H. in Fa. Henschel- Film & Theaterkonzern. Ab 1935 gibt es einen Eintrag im Adressbuch, die Besitzerin Frau Oppenheim sei über die Adresse H. A. Klahn, Lupinenkamp 12 ereichbar. H. A. Klahn (Heinrich August Klahn) ist von Beruf Hausmakler. Für das Jahr 1940 habe ich kein Adressbuch im Netz gefunden. Im Adressbuch von 1941 gibt es den Eintrag, der neue Besitzer (E) ist ein Meinecke, W., Dr. med. dent. Zahnarzt. Das Haus daneben (Nr. 151) gehoert 1941 dem Frauenarzt, Dr. med ‚Barfurth. W.

Aus dem Adressbuch von 1959 ergibt sich: Grundstücksbesitzer (149) ist weiter Meinecke, W. Dr. med dent. Zahnarzt. Und das Haus (151) gehört weiterhin dem Barfurth. W. (+) J.

.