PDF Abschrift Rhytmographie Teil (II)

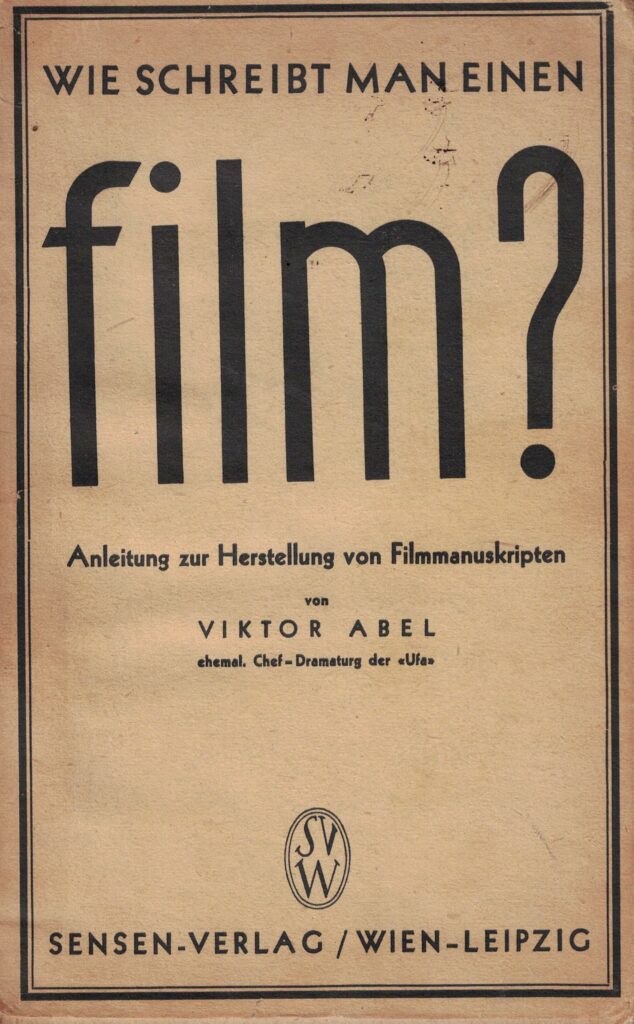

Abschrift aus dem Kinematograph vom 19. Juli 1930 Kinotechnische Rundschau Nr. 29 Das Rhytmographie-Verfahren Von Erich Palme (Teil II) (Schluß)

(Der Artikel enthält ein Foto mit der Bildunterschrift: Lotte Werkmeister am Rhytmonom – in der Reproduktion unansehnlich, deswegen weggelassen)

Da es nun bei dem fortlaufenden Abspiel des Filmaktes nicht möglich wäre, Fehlstellen im „Rhytmoband“ durch handschriftliche oder Diktatnotizen sofort und, was die Hauptsache ist, genauest auf Sekundenbruchteile festzustellen, bedient man sich dazu eines weiteren Apparates, des „Rhytmographen“.

Dieser kleine Apparat besteht aus zwei Teilen, dem Schreiber und der Tastatur. Mittels Kontaktstifte, die der Stromübertragung dienen, wird der „Rhytmograph“ dicht unterhalb der Mattscheibe des „Rhytmonoms“ befestigt.

Der „Schreiber“ besteht aus einem dreigepolten Elektro-Magneten, der bei Stromdurchgang je nach Erregung des einen oder anderen positiven Poles zwei verschieden hoch angebrachte Hebel gegen ein an dem „Rhytmoband“ vorbeilaufendes Farbband kurz andrückt und so auf diesem einen Markierungspunkt aufzeichnet.

Der „Ticker“ oder die Tastatur besteht aus zwei auf einem Kontaktbrett montierten Klaviertasten, rechts schwarz, links weiß. Durch Niederdrücken der rechten Taste wird der Stromkreis mit dem Elektromagneten geschlossen, der den unteren Hebel gegen das Farbband in Bewegung setzt und so eine punktartige Markierung hinterläßt.

Damit wird der Beginn einer Fehlerstelle auf dem „Rhytmoband“ angezeigt, durch Niederdrücken der linken Taste wird der obere Hebel des „Rhytmographen“ gegen das Farbband gedrückt und so das Ende der Fehlerstelle markiert.

Der Kontrolleur hat seinen Platz mit dem „Rhytmonom“ und der Tastatur vor der Bildwand. Bemerkt er beim Ablesen des deutschen Sprachtextes vom „Rhytmoband“, daß eine Stelle mit den Lippen-bewegungen des Darstellers auf der Leinwand nicht übereinstimmt, läßt er durch ein Leuchtsignal den Projektor anhalten, den Film und damit gleichzeitig das synchron gekuppelte „Rhytmoband“ bis zur ungefähren Anfangstelle der Fehlerquelle zurückdrehen und dann erneut vorführen, wobei er sich jetzt restlos auf die kommende Fehlerstelle konzentrieren kann.

Sofort bei Auftreten derselben setzt er mit einem Fingerdruck die Tastatur des „Rhytmographen“ in Bewegung und markiert auf das genaueste den Anfang und das Ende der abzuändernden Stelle im „Rhytmoband“.

Nachträglich wird dann von den Sprachtechnikern und Manuskriptverfassern die Stelle im „Rhytmoband“ entsprechend korrigiert.

So wird Szene für Szene auf rein maschinellem Wege durchgegangen, eine Arbeit, die besonders zeitraubend und anstrengend ist, aber die Gewähr für das restlose Übereinstimmen der deutschen Sprachversion mit den Mundbewegungen der Darsteller auf der Leinwand bietet. Da die Texte vorläufig auf dem „Rhytmoband“ nur mit Bleistift aufgetragen sind, lassen sich Änderungen leicht vornehmen.

Ist der gesamte Film in dieser Art auf das genaueste geprüft, was zur gewissenhaften Kontrolle mehrfach von verschiedenen Kon-trolleuren vorgenommen wird, so kann dann an die Herstellung der einzelnen „Rollen-Rhytmobänder“ gegangen werden. Auf dem ersten „Rhytmoband“ befinden sind nämlich gleichzeitig sämtliche auftretenden Sprech- oder Gesangsrollen verzeichnet.

Das endgültige „Prüfband“ mit den feststehenden deutschen Texten kommt nunmehr wieder auf das „Rhytmoskop“, den Meßtisch, wird dort wie vorher eingespannt und etwas höher auf einer weiteren Transportrolle läuft nun eine ausfixierter Blankfilm, auf dessen Gelatineschicht nunmehr die sämtlichen Texte in genauer Über-einstimmung mit den Bleistifttext auf dem Milchband sauber mit Tusche aufgeschrieben werden.

Dieses nunmehr endgültige Textband kommt in die Kopieranstalt. Hier wird von diesem handschriftlichen Textband zuerst eine Negativkopie hergestellt und von dieser, die die Schrift weiß auf schwarzem Grund zeigt, zwecks besserer Lesbarkkeit der Schrift im „Rhytmonom“ soviel Kopien mit schwarzer Schrift auf weißem Grund, wie Sprecher in der deutschen Fassung mitwirken.

Jeder Sprecher erhält also sein eigenes Textband, auf dem jedoch nur seine zu sprechenden Texte enthalten sind, die übrigen, die für ihn belanglos sind und ihn viellleicht nur irritieren könnten, werden sauber ausgekratzt. Stichworte benötigt der Sprecher nicht, da für ihn das Stichwort durch den Richtstrich ersetzt wird. Sobald der erste Buchstabe seines zu sprechenden Wortes, resp. Satzes den Richtstrich erreicht, beginnt er zu sprechen.

Wirken in einem amerikanischen Film beispielsweise 8 (acht) Solodarsteller und Darstellerinnen, die sämtliche mehr oder minder große Dialoge zu sprechen haben, mit, sowie Chor oder Komparserie, die akustisch in Tätigkeit treten, so werden für die deutschen Sprach-fassungen genau so viel Sprecher und Specherinnen, ebenso starker Chor oder Komparserie, engagiert.

Jeder einzelne Sprecher nimmt nun vor einem „Rhytmonom“ Aufstellung, in welchem sein Textband synchron mit dem Bildfilm abläuft. Jeder Sprecher liest nun unabhängig vom Bild auf der Leinwand oder seinem Dialogpartner am Nebenapparat seinen Text von kontinuierlich vorbeilaufenden Textband laut ab.

Er kann sich restlos auf seinen Text konzentrieren, das Bild auf der Leinwand ist für ihn vollkommene Nebensache, die Kontrolle der genauen Übereinstimmung der Sprecher mit den Lippenbewegungen der Darsteller nimmt der Ton-Regisseur vor, wobei es sich jetzt nur noch darum handeln kann, darauf zu achten, daß die deutschen Sprecher nicht schneller oder langsamer sprechen, als die auf dem „Rhytmoband“ aufgezeichneten Texte am Richtstrich vorbeziehen.

Selbstverständlich ist hierzu auch eine gewisse Anzahl Proben notwendig, bis sich die deutschen Sprecher mit dem ganzen Apparat vertraut gemacht haben und ihre Texte, wenn auch auch nicht vollkommen auswendig, so doch gefühlsmäßig kennen. Ein Rollenlernen kommt nicht mehr in Frage.

Die synchrone Aufnahme der deutschen Dialoge, Lieder usw. erfolgt entweder mittels Lichttonverfahrens oder auch direkt auf Schallplatten, die selbstverständlich synchron mit dem Film laufen.

Bei ausländischen Schallplatten-Tonfilmen wird es auch erforderlich, Musik, die gleichzeitig mit dem ausländischen Dialog aufgenommen worden ist, neu zu übertragen. Dies geschieht auf dem gleichen Weg wie beim Sprechtext.

Der deutsche Komponist, der die Musikübertragung vornimmt, wird sich zuerst mal die amerikanischen Schallplatten vorspielen lassen und nach dem Gehör die Grundmelodien suchen und fixieren.

Weitere akustische Abhörproben dienen der genannten Feststellung der Instrumentierung. Der Rhythmus der einzelnen Melodien wird in diesem Falle nicht takt-, sondern mittels des „Rhytmographen“ vom Komponisten zeitmäßig festgelegt.

Hat er diese Vorarbeiten erledigt, Melodie, Rhythmus und Orchesterstimmern gefunden, so wird von ihm die neue Musik komponiert und auf dieselbe Weise auf ein Notenband übertragen wie der Sprachtext. Nur hat dieses Notenband anstatt der Bild- oder bei amerikanischen Filmen Fußeinteilung ein Notenliniensystem, in das die betreffenden Noten eingeschrieben werden.

Der Prüfvorgang, bei dem in diesem Falle natürlich auch die Original-Schallplatte mit eingeschaltet ist, erfolgt in der gleichen oben geschilderten Weise wie beim Sprechtext.

An Hand des am Bildfenster des „Rhytmonoms“ vorbeilaufenden Notenbandes dirigiert der Kapellmeister dann sein Kapelle mit derselben Genauigkeit der Übereinstimmung mit der Originalmusik und dem Film, wie dies bei der deutschen Sprachfassung der Fall ist.

Einzig und allein vorkommende Geräusche aller Art werden nach wie vor von einem besonderen „Geräuschemacher“ (ein neuer Zweig der Berufsmusiker, den der Tonfilm geschaffen hat) individuell unter genauer Beobachtung des Bildes auf der Leinwand nachsynchronisiert.

Der Vorteil dieses neuen „Rhytmographie“ – Verfahrens liegt, wie klar ersichtlich, in der auf rein maschineller Weise erzielten unbedingten Übereinstimmung zwischen Bild und Wort, resp. Musik.

Ferner sind die deutschen Sprecher vollkommen unabhängig von dem Bild auf der Leinwand. Es ist für sie ohne jedes Interesse, und deshalb können sie sich voll und ganz auf den Sprechtext konzentrieren.

Sie brauchen nicht mehr ängstlich auf die Synchronität ihres Sprechens mit dem Darsteller auf der Leinwand zu achten, das besorgt ganz mechanisch die Apparatur, vorausgesetzt, daß der Sprecher sich genau nach ihr richtet.

Aber noch ein weiterer Punkt verdient außerordentliche Beachtung, der für die Kostenfrage der Tonfilmherstellung sehr wichtig ist und vielleicht in Zukunft einige Umwälzungen in der deutschen Tonfilmproduktion mit sich bringen wird.

Auf Grund des „Rhytmographie“ – Verfahrens ist es nämlich gar nicht mehr notwendig, Tonfilme im Tonfilm-Atelier mit dem großen umständlichen und Zeit und Geld kostenden Tonfilmapparat auf-zunehmen. Zumindest kann man in Zukunft das kostspielige Mehrfach-Drehen von ausländischen Versionen deutscher Tonfilme im Tonfilm-Atelier ersparen.

Denn mittels des neuen Verfahrens ist jeder stumm aufgenommene Film, dem ein Ton- und Sprechfilmmanuskript natürlich zugrunde liegen muß, in jeder Sprache nachzusynchronisieren, und zwar mit einer Genauigkeit, die in keiner Weise die Nachsynchronisation erkennen läßt. Man läßt die Darsteller (auch in der deutschen Fassung) im gewöhnlichen Atelier ihre Rollen spielen, wobei natürlich die im Manuskript vorgesehenen Dialoge genau gesprochen werden, jedoch nicht gleichzeitig aufgenommen werden müssen.

Auf diese Art können erstens die Künstler sich bei der Aufnahme des Bildfilms wieder frei entfalten, sie brauchen nicht ängstlich mehr auf Aussprache usw. zu achten, zweitens gehen die Aufnahmen bedeutend rascher vonstatten, sind nicht mehr vom Tomixer abhängig, wodurch natürlich eine Menge Zeit und Geld gespart wird, und drittens können Schauspieler und Schauspielerinnen, deren Stimme für das Mikrophon nicht geeignet ist, trotzdem die betreffende Rolle spielen und die erforderlichen Sätze sprechen (die ja nicht gleichzeitig mit aufgenommen werden), während bei der nachtäglichen Tonaufnahme an Hand des Tonfilmanuskriptes und mittels des „Rhytmographie“ -Systems geeignete Sprecher oder Sänger die Partie übernehmen.

Die Herstellung von Auslandsversionen deutscher Tonfilme erfordert nicht mehr das Engagement einer Mehrfachbesetzung und zwei- oder dreifach Tonfilmaufnahmen heraus.(?) (unleserlich)

Der deutsche Tonfilm wird einmal aufgenommen, und zwar stumm, und die Dialoge in deutscher und fremder Sprache in beliebiger Anzahl nachträglich nach den „Rhymographie“ – Verfahren mit besonders ausgewählten Sprechern in vollkommen einwandfreier Form aufgenommen.

(Abschrift aus der Österreichischen Film Zeitung Nr. 29, vom 19. Juli 1930, Seite 6) Eine neuartige Lösung des Sprachenproblems beim Tonfilm

Bekanntlich wird seit dem Beginn der Tonfilmproduktion daran gearbeitet, zu einer zweckmäßigen Lösung des wichtigsten Problems bei der Neuerung, der Sprachenfrage, zu gelangen, um dieses Hindernis, welches sich der Internationalität des Tonfilms entgegenstellt, aus dem Weg zu räumen.

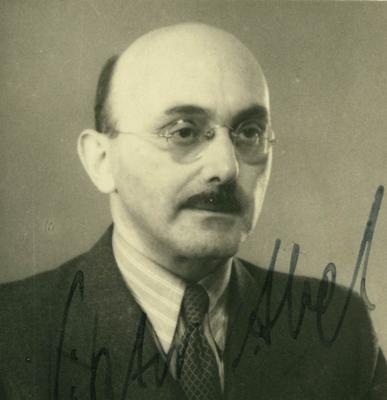

Von den bisherigen Verfahren zur Uebertragung von Tonfilmen aus einer Sprache in die andere hat sich indessen keines so recht bewährt. Nun hat Viktor Abel in Berlin unter Zuhilfenahme des Systems der „Rhythmographie“ ein Verfahren zur nachträglichen Verdeutschung ausländischer Filme entdeckt, das als die derzeit beste und für die Zukunft aussichtsreichste Methode auf diesem Gebiet bezeichnet wird.

Ueber den Vorgang bei dem von Abel entdeckten Verfahren entnehmen wir der „L. B. B.“ nachstehende Einzelheiten:

Der ausländische Film wird zunächst wortgetreu übersetzt und nach einem besonderen Verfahren auf ein Blankfilmband geschrieben.

Dieses Blankfilmband läuft synchron gekoppelt mit einem Projektor mit einem Uebersetzungsverhältnis von 1: 8, d. h. bei 24 Filmbildern in der Sekunde läuft das Blankfilmband nur drei Bilder.

Es ist dadurch also möglich, die einzelnen Artikulationen der Darsteller auf dem synchron gekoppelten Schreibband zu vermerken. Auf diese Weise wird Meter für Meter nach den Mundstellungen synchron beschriftet.

Das so beschriftete Band wird in einem besonders konstruierten Apparat, das Rhythmonom, eingesetzt und die Schauspieler sprechen den nach den eingetragenen Artikulationen ausgewählten Text dazu.

Vorausetzung ist natürlich immer, daß der Text nicht nur dem Sinne nach dem ausländischen entspricht, sondern auch die Artikulationen der einzelnen Worte der fremdsprachigen Fassung entsprechen.

Damit wird auch verständlich, warum das Blankfilmband nur ein Achtel der Geschwindigkeit hat. Es wird hierdurch erreicht, daß der Schauspieler Zeit genug hat, um den Satz, der vor seinen Augen vorbeiläuft, langsam zu verfolgen.

Das korrigierte Band wird dann mit sauberer Druckschrift abgeschrieben, in einer Kopieranstalt so oft kopiert, wie es erforderlich ist. Jeder Schauspieler erhält jetzt ein Band, auf dem nur seine Rolle zu lesen ist, da alle anderen Rollen abgeschabt sind.

Jetzt erst fängt die richtige Vertonungsarbeit an. Für jeden Schauspieler wird ein Rhythmonom in einem Tonaufnahmeraum aufgestellt.

Die Rhythmonome sind synchron gekoppelt mit dem Projektor, dem Plattenspieler und dem Tonaufnahmeapparat, wobei es selbst-verständlich gleichgültig ist, ob auf Lichtton oder auf Platte aufgenommen wird.

Die Schauspieler sind also jetzt in der Lage, ohne den Film sich ansehen zu müssen, nur nach den Bändern genau synchron ihre Rolle zu sprechen, und zwar mit jeden gewünschten Ausdruck und ohne daß ein langes Auswendiglernen oder Rollenstudium notwendig wäre.

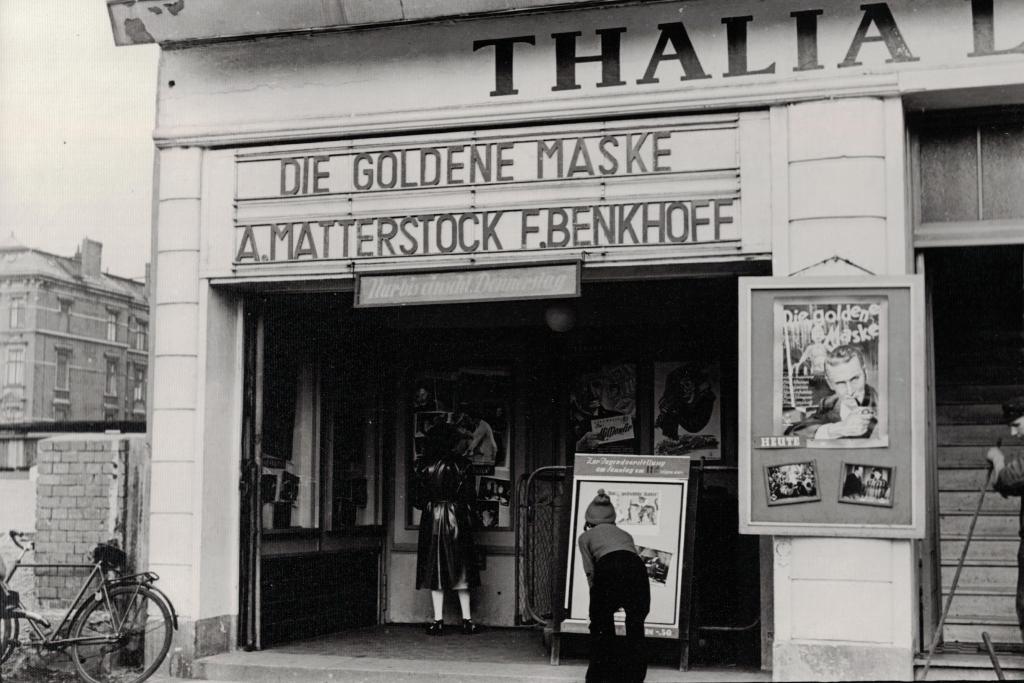

Dieses Verfahren, welches gegenwärtig die Firma Warner Bros. in Berlin für die Uebertragung des großen Farbentonfilms „Golddiggers of Broadway“ ins Deutsche verwendet wird, zeichnet sich, wie die hierbei beschäftigten Schauspieler übereinstimmend erklärten, durch über-raschende Einfachheit aus.

Das Wichtigste bei dem Abelschen Verfahren, mit dem eine vollendete Synchronität erzielt wird, dürfte indessen darin liegen, daß mit Hilfe desselben jeder Film selbst für das kleinste Lizenzgebiert mit verhältnismäßig geringen Mitteln verwertbar gemacht werden kann, während dies bisher infolge der hohen Kosten nicht möglich war. (Österreichische Film-Zeitung vom 19. Juli 1930, Nr. 29, Seite 6)

PDF Eine neuartige Lösung des Sprachenproblems beim Tonfilm

pdf Carl Robert Blum Abschrift Patent