Kategorie: 35 mm Film

Briefe an Eugen (LVXIV) Schöne Stunden sehen anders aus

Hallo Eugen, wieder mal ein Griff ins Buchregal. Ja es war damals bei Erscheinen (2008) ein ärgerliches Buch. Hier kommt zur Erinnerung die Buchkritik von damals. Etwas aktualisiert. J.

PDF Schöne Stunden sehen anders aus

Briefe an Eugen (LVXII) Renate Holland-Moritz (III)

PDF Briefe an Eugen Holland Moritz Geschmacksgleiche

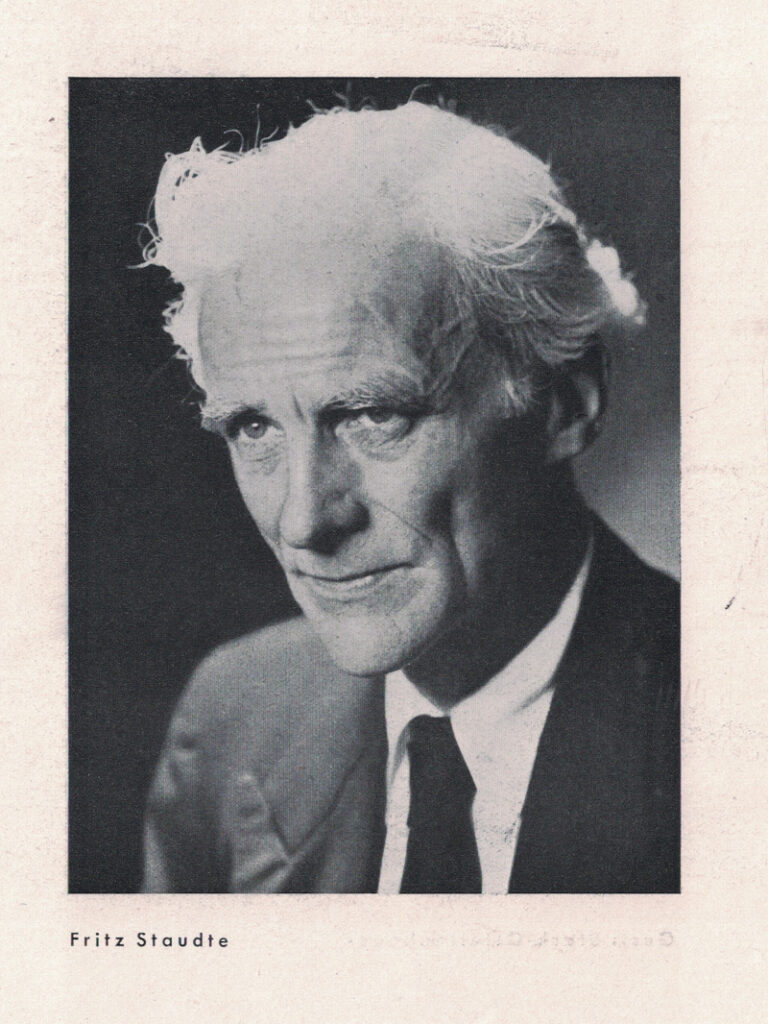

Renate Holland-Moritz. (übrigens kommt die merkwürdige Haltung durch den Umstand hervor, dass Renate Holland Moritz in einem Liegestuhl sitzt, als sie von dem unbekannten Fotografen fotografiert wurde. Das hier abgebildete Foto ist also nur ein Ausschnittt aus einem anderen Foto. So kommt das alles zustande.)

Schnitt / Montage: Renate Merck- Ein persönlicher Nachruf von Moritz Herbst.

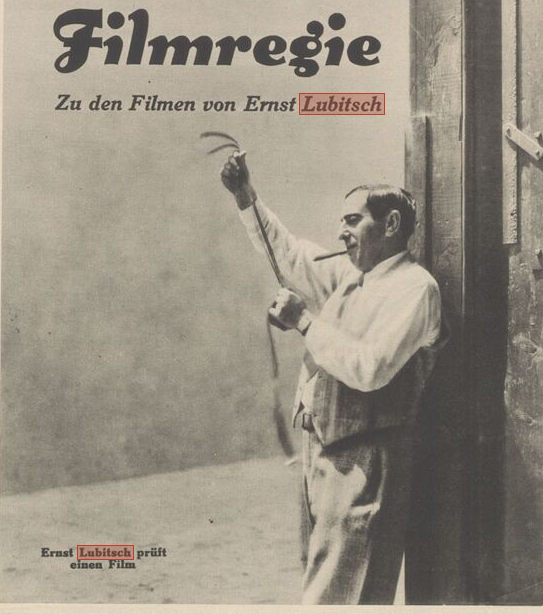

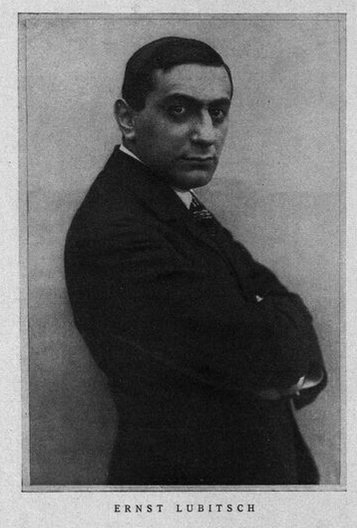

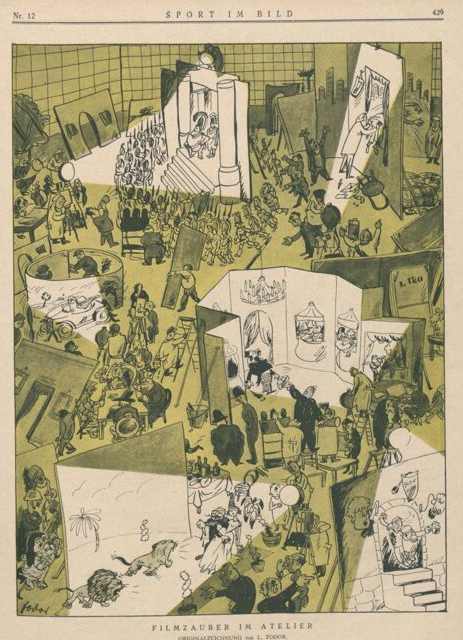

Lubitsch im März 1922

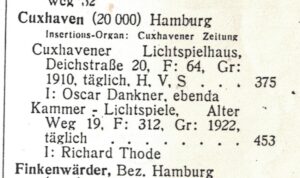

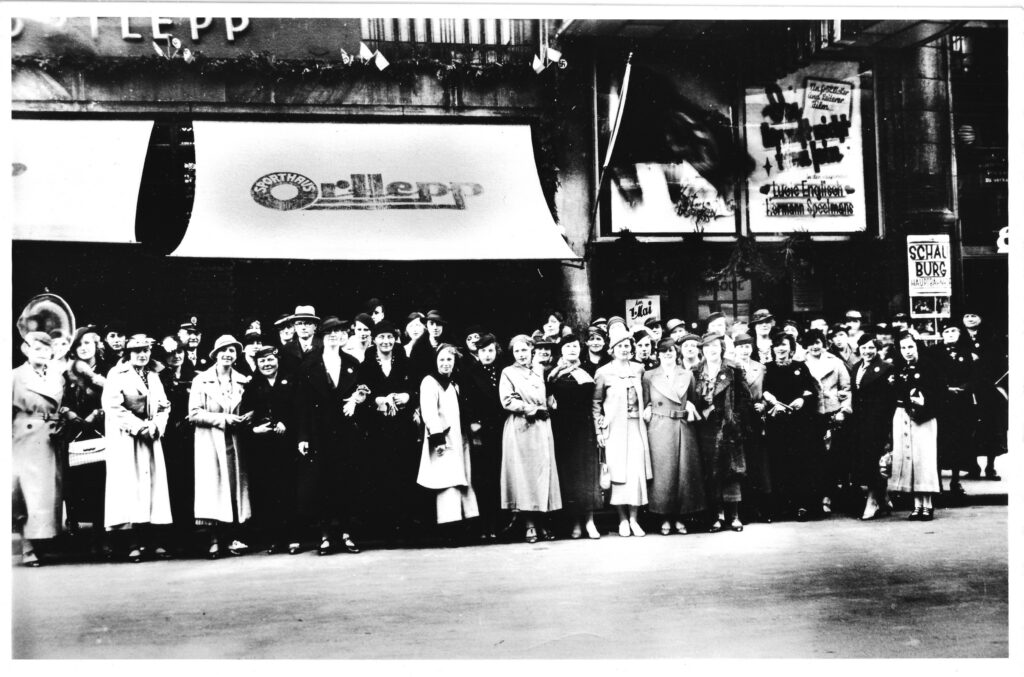

Apropos Oskar Dankner (III) Vortrag von Frauke Dettmer (2019)

Apropos Oskar Dankner (II)

Apropos Thalia Kino (Hamburg)

PDF Apropos Thalia Kino Hamburg

Apropos Kaiserkrone Kiel

Apropos Kaiserkrone Kiel

PDF Apropos Kaiserkrone( Zeichen 2.270)

(Zeichen 2.270) Die Landeshauptstadt Kiel schreibt: Ein Stolperstein für Josef Ehrlich Kiel, Breiter Weg 4-6, ehemals Breiter Weg 5.

Josef Ehrlich, geb. am 10.10.1875 in Grodek, Polen, war Sohn von Nachum Meyer Ehrlich und Minna Ehrlich, geb. Weissberg. Er hatte drei Schwestern: Helene, verh. Hurtig, Lina, verh. Friedmann, und Else, verh. Jonas. Letztere überlebte das KZ Theresienstadt. Seit 1898 lebte Josef Ehrlich in Kiel, 1914 trat er in die israelitische Gemeinde ein. Nach dem 1. Weltkrieg, an dem er aktiv teilnahm, heiratete er Anna Struck, die nach der Heirat zum Judentum übertrat. Die sogenannte Mischehe blieb kinderlos und endete am 25.5.1939, als Anna verstarb. 1923 wurde Josef Ehrlich Direktor der „Kaiserkrone“, die sowohl ein Theater als auch ein erfolgreiches Kino und Restaurant sowie der Treffpunkt des „Jüdischen Kegelclubs“ war.

Josef Ehrlich war nicht nur ein anerkanntes Mitglied des „Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten“, sondern galt in ganz Kiel als eine wohlhabende und angesehene Person, auch bei Nichtjuden. Im Zuge der nationalsozialistischen Maßnahmen zur Entrechtung und Ausgrenzung der Juden aus dem Wirtschaftsleben wurde am 31.12.1935 Ehrlichs Besitztum „arisiert“, das heißt, Ehrlich wurde enteignet und sein Besitz an den Parteigenossen Scepanik [August G. Scepanik] gegeben, seinen ehemaligen Oberkellner.

Nach dem Novemberpogrom vom 9.11.1938 kam Ehrlich für einen Tag in sog. Schutzhaft und anschließend ins Gerichtsgefängnis, aus dem er von einem Offizier der Gestapo heraus geholt wurde. Er bekam zwar 1938 im Zuge der sog. Polenaktion, bei der alle aus Polen stammenden Juden in ihr Herkunftsland geschoben werden sollten, den Ausweisungsbefehl, brauchte diesem aber nicht nachzukommen, vermutlich geschützt durch Verbindungen zur Gestapo.

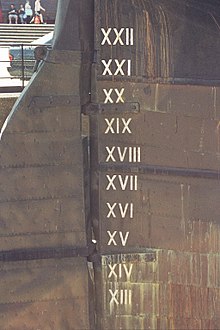

1941, als dieser Schutz offensichtlich versagte, musste er seine Eigentumswohnung im Breiten Weg verlassen und wurde gezwungen, in eine deutlich kleinere Wohnung zu ziehen, in die Flämische Straße 22a, in ein Haus, das die Stadt zum sog. Judenhaus erklärt hatte. Am 4.12.1941 wurde Ehrlich zusammen mit 40 anderen Kieler Juden, unter ihnen auch seine Schwester Lina, im Rathausbunker festgehalten und zwei Tage später mit fast 1.000 weiteren Juden von Hamburg aus nach Riga deportiert.

Am 5.1.1942 kam er dort im Lager Jungfernhof ums Leben – ob durch die katastrophalen Lebensbedingungen oder durch wilde Erschießungen, ist ungeklärt.

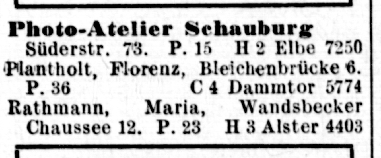

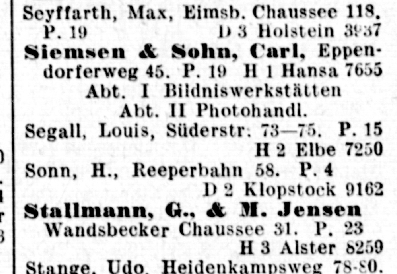

Briefe an Eugen (LV) Louis Segall

Hallo Eugen,

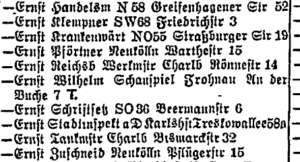

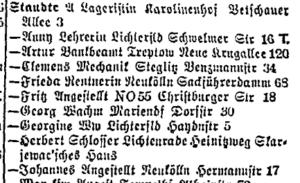

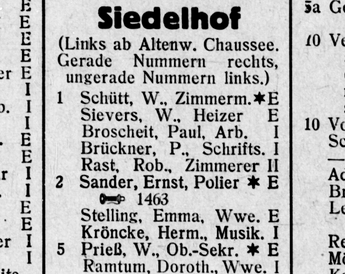

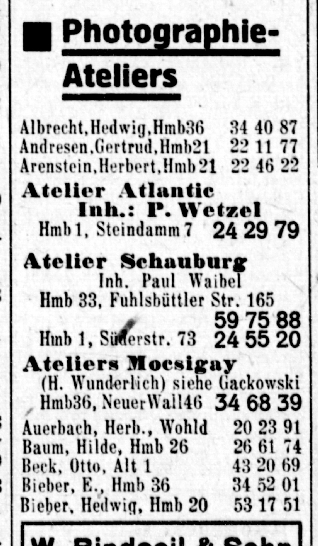

es ist doch erschreckend wie schnell das manchmal geht. Wie aus einer Vermutung eine Tatsache wird. In dem Buch aus dem Wallstein Verlag aus Göttingen, 2016 erschienen, ist er auf Seite 71 vermerkt (Die Hamburger Juden im NS Staat 1933-1938/39 Band XLV von Andreas Brämer und Miriam Rürup) ISBN 0178-3-8353-1811-3). Firma: Photogeschäft Louis Segall. bish. Inhaber: Louis Segall, Hamburg. Erwerber: Paul Waiher. Es ist jetzt nur noch die Frage: Handelt es sich um einen Übertragungsfehler oder nicht? Im Adressbuch heißt der sog. Erwerber Paul Waibel. Quelle ist das Staatsarchiv Hamburg, 314-15, Oberfinanzpräsident, Devisenstelle und Vermögensstelle (15. Oktober 1938) . J.

le