(Zeichen 10.722)

Briefe an Wiebeke (XL) Der Berlinale Flickenteppich

PDF Briefe an Wiebeke (XL) Der Flickenteppich der Berlinale (Zeichen 10.722)

Hallo Jens,

ich habe den Eindruck, dass Du da gerade das Rad neu erfinden willst. Zu Alfred Bauer ist doch schon ganz schoen viel geschrieben worden. Und in den Einzelnachweisen der Wikipedia – Seite ueber Alfred Bauer findet sich auch so einiges, was vielversprechend aussieht. Was genau versuchst du denn rauszufinden, was noch nicht bekannt ist? Ob der Mann mal ueber einer Kneipe gewohnt hat, ist doch fuer die deutsche Film- oder politische Geschichte unerheblich. (wieder mal): Wiebeke

Hallo Wiebeke, nein das Rad will ich nicht erfinden. Aus dem Link der Berlinale erklaert sich der schnelle Aufstieg Bauers nach dem Krieg. (Louise Schröder, Dr. Joachim Tiburtius, Ernst Reuter, Oscar Martay, Thomas Beansch u. a., die da weggesehen haben). Nur die Zeit zwischen der Fertigstellung seiner Doktorarbeit und seiner Anstellung in hoher Position bei der neugegründeten Abteilung »Reichsfilmintendanz« war mir nicht klar. Jetzt ist alles bueschen klarer. Sein Papa war Dr. phil. Fritz Bauer und in der Uni Beamter in der Bibliothek. [Staatsoberbibliothekar der Universitätsbibliothek Würzburg]. 1930 wurde er pensioniert.

Alfred hatte zwei Schwestern (Betty geb. 1901, Louise geb.1905) als er am 18. 11. 1911 geboren wurde. Die Familie Bauer wohnte 1911 in Würzburg Ludwigkai 17. [Manchmal auch Ludwigskai geschrieben]. 1936 starb sein Vater Friedrich (Fritz) Bauer.

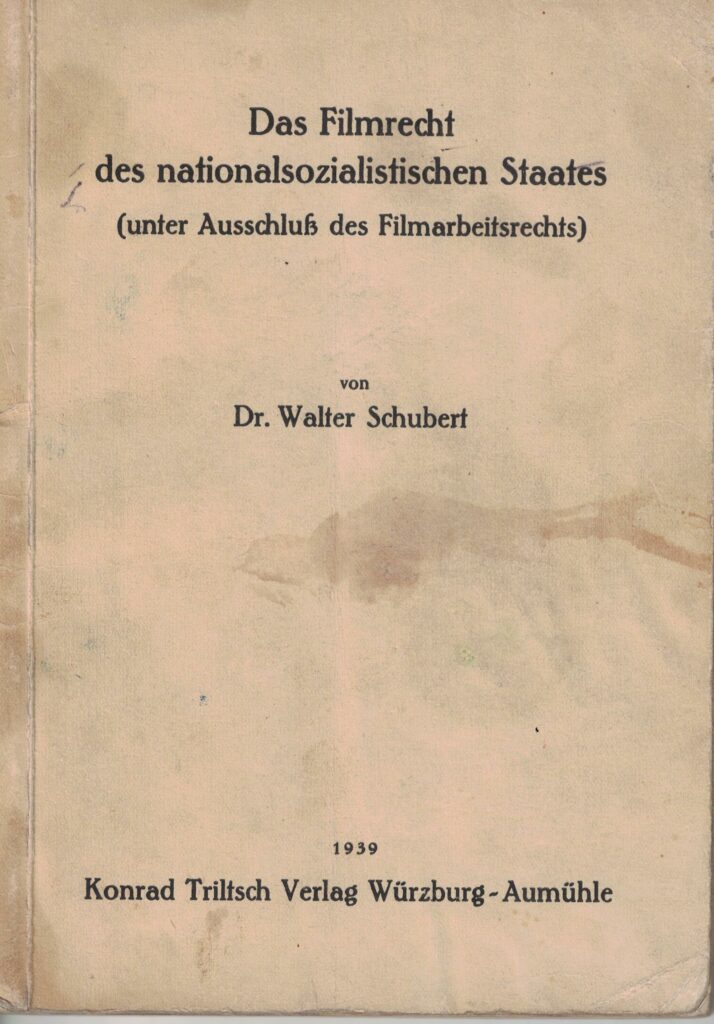

Im Juli 1938 promovierte Alfred Bauer an der „Julius-Maximilians-Universität Würzburg“. Doktorvater war der Professor Dr. Wilhelm Laforet. So lautet die Behauptung. Und da Dr. Wilhelm Laforet auch Mitgründer der CSU war, hätte er nach dem Krieg für eine Richtigstellung genügend Zeit gehabt. Aber die hat er genutzt, um am Grundgesetz mit zu arbeiten. Wie auch die von Dir so verehrte Louise Schröder, die in Hamburg immerhin eine Straße und in Berlin eine Turnhalle bekommen hat.

Auch Wiederholungen sind manchmal nützlich. Was schreibt Wikipedia? 1939 legte Dr. jur. Alfred Bauer in Berlin „sein Assessor Examen ab.“

Vielleicht so wie Dr. Hans Bernd Gisevius, der danach bei der Gestapo landete? Hier kommt der Originalton von H. B. Gisevius: “ . . . Und da läßt es sich nicht vermeiden, daß ich mit der erschreckenden Beichte beginne, daß meine berufliche Laufbahn — in der Gestapo angefangen hat. Allerdings hört sich das schlimmer an, als es in Wirklichkeit war. Denn erstens war es noch nicht die Gestapo des Herrn Himmler, der Name Gestapo war den meisten überhaupt noch nicht geläufig, und zweitens kam ich in dieses Institut im Zuge eines beinahe normalen Berufsganges. Juli 1933 machte ich mein juristisches Assessorexamen. Anschließend meldete ich mich zum Dienst in der Preußischen Verwaltung. An sich war es dort sowieso üblich, daß neuernannnte Assessoren, die aus irgendeinem Grunde qualifiziert waren, ihre Laufbahn bei der politischen Polizei begannen. Insoweit brauchte ich mich gar nicht sonderlich zu bemühen.“ [H. B. Gisevius, BIS ZUM BITTERN ENDE, Fretz & Wasmuth Verlag AG. Zürich. 5. Auflage, Seite 55]

Zurück zu Alfred Bauer: Im Scherl Adressbuch von Berlin gibt es von 1939-1940-1941-1942-1943 (danach kein Scherl Adressbuch mehr im Netz): 34-35-36-37-33 x Alfred Bauer.

Ab 1942 gibt es einen Wehrm. Angeh. Bauer, Alfred in Berlin N 65 in der Triftstraße 3. Ein Haus mit 15 Wohnungen. [Scherl Adressbuch Berlin Seite 112, Haushaltsvorstände, Seite 890, Straßenverzeichnis]. Das Haus gehört Feistl, der im gleichen Haus wohnte.

Nach Kriegsbeginn, schreibt Wikipedia, wurde Alfred Bauer zur Wehrmacht eingezogen [Die Wehrpflicht dauerte 1938 zwei Jahre] und er wurde „aufgrund gesundheitlicher Probleme“ am 23. März 1942 von dieser entlassen.

Pdf Abschrift Propaganda Minist (Zeichen 3.223)

Alfred Bauer wird Referent bei Reichsfilmintendant Fritz Hippler. [Fritz Hippler 1942 – 1943, SS-Sturmbannführer = Major]. [Das ist jener Verbrecher, der den widerlichsten antisemitischen Film »Der ewige Jude« gemacht hat, den ich je gesehen habe]. Sein Nachfolger [Seit April 1944] ist auch nicht besser: Hans Hinkel [Reichsfilmintendant und SS-Gruppenführer = Generalleutnant (1943)]

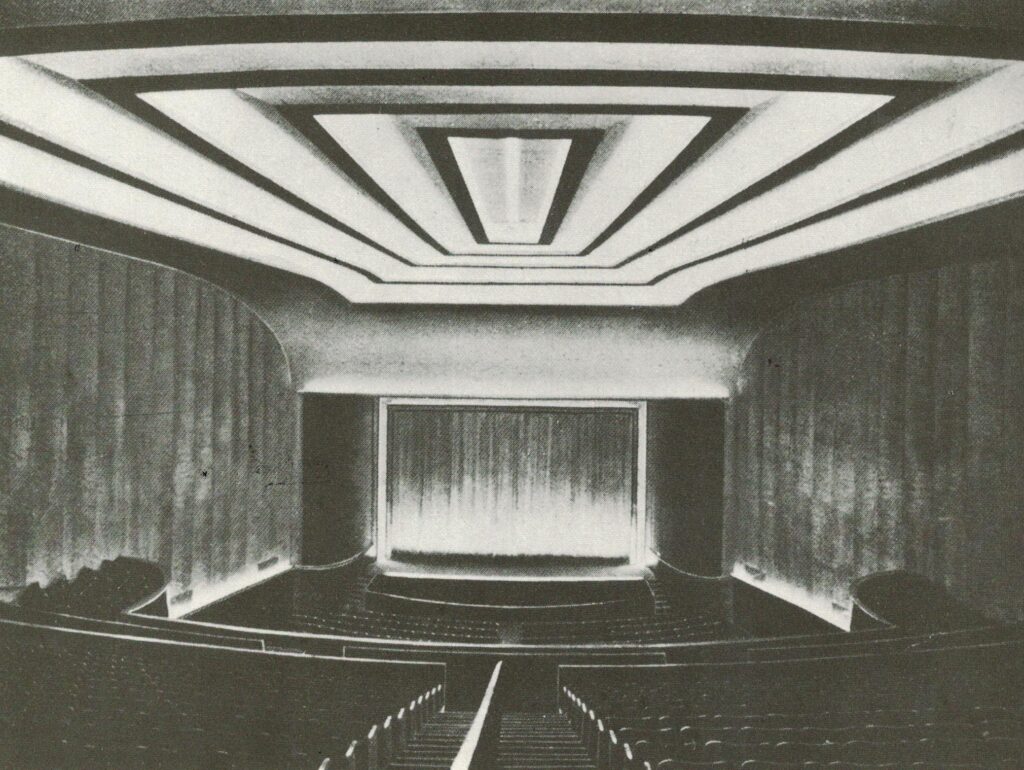

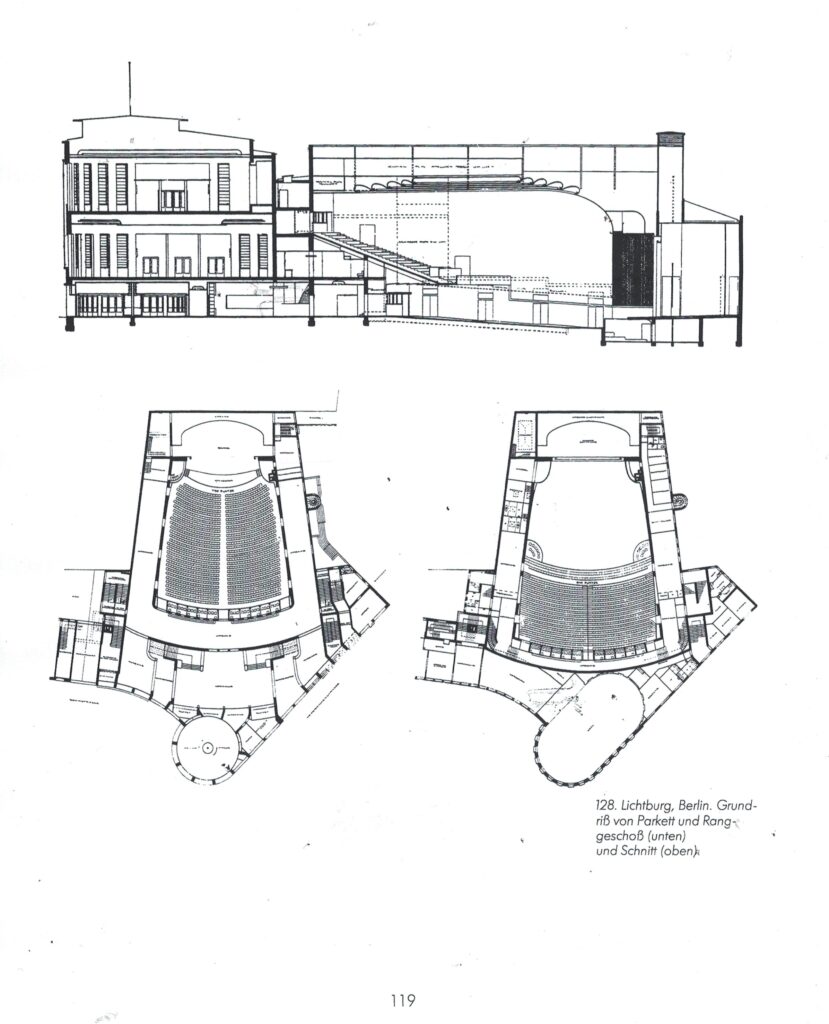

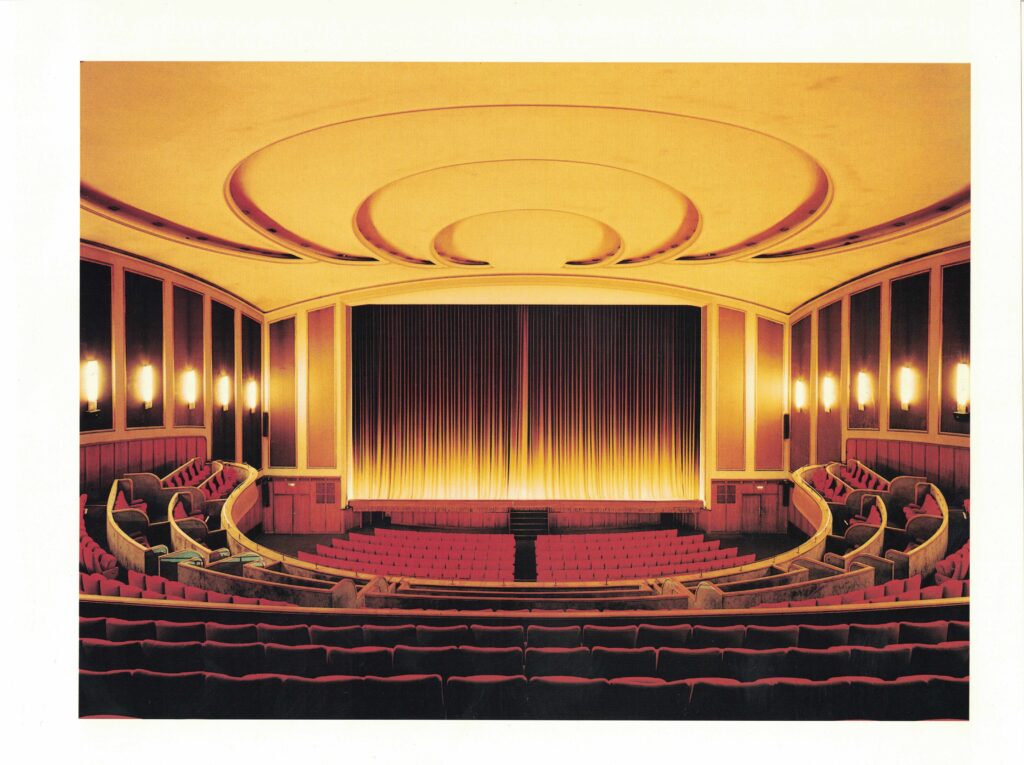

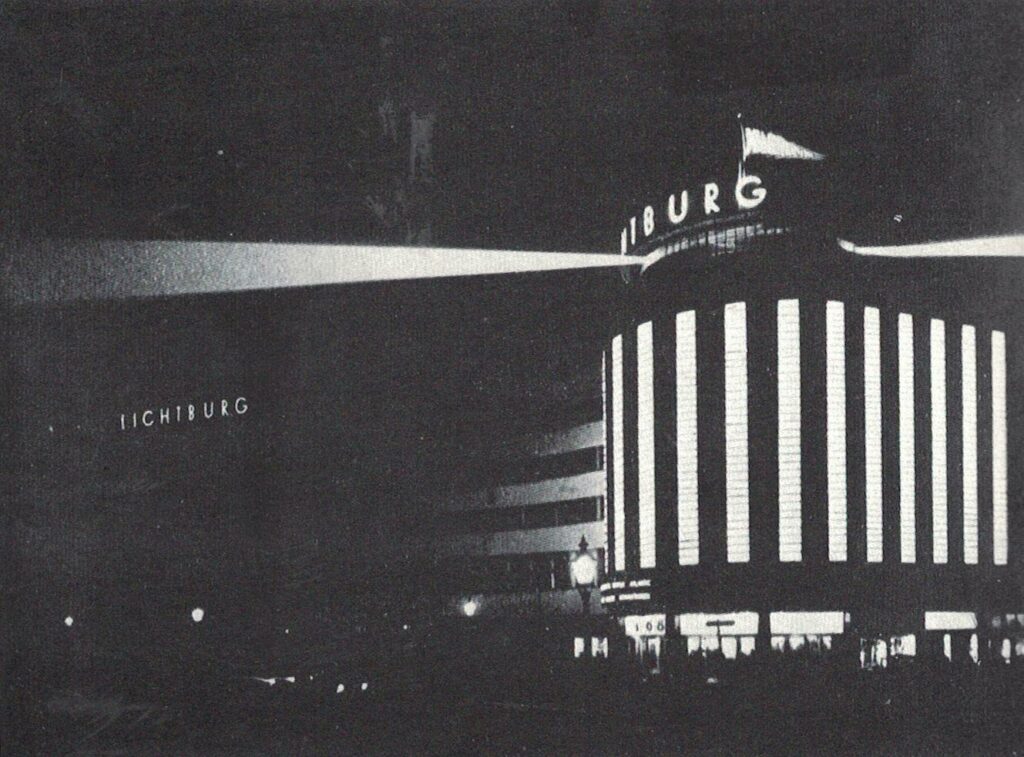

Die erste Berlinale 1951 findet in dem Kino statt, das bis 1938 von dem jüdischen Filmunternehmer Karl Wolffsohn betrieben wurde. Hier eine Abschrift aus dem Klappentext des Buches von Ulrich Döge »Er hat eben das heiße Herz«. Da wird der Verleger und Filmunternehmer Karl Wolffsohn so beschrieben:

„Geboren 1881, erlernte Karl Wolffsohn im väterlichen Betrieb und Ullstein Verlag das Druckerhandwerk. 1910 übernahm er in Berlin erst den Druck, dann den Verlag der später zweitgrößten deutschen Filmfachzeitung „Lichtbildbühne“. Für die im Entstehen begriffene Filmwissenschaft stellte Wolffsohn ein stetig erweitertes Sortiment an Fachbüchern und seine international einzigartige Fachbibliothek bereit. Unterstützt vom Minderheitsgesellschafter Ullstein, pachtete er außerdem Kinos in Essen [Lichtburg], Berlin [Lichtburg], Köln und Düsseldorf, zudem ein Varieté in Dortmund. Doch die Nationalsozialisten zwangen ihn, sich umgehend von fast allen Unternehmen zu trennen. Sein Kino als Teil der Berliner Gartenstadt Atlantic konnte Wolffsohn zunächst weiterbetreiben, weil er 1937 heimlich Eigentümer der gesamten Wohnanlage wurde. Angeklagt, sich an deren überfälliger „Arisierung“ bereichert zu haben, hielt ihn die Gestapo sechs Monate gefangen. 1939 flüchtete er mit seiner Ehefrau Recha nach Palästina. Wegen zahlreicher Rückerstattungsprozesse kehrte das Ehepaar ein Jahrzehnt später nach Deutschland zurück. Karl Wolffsohn starb 1957 in Berlin.“

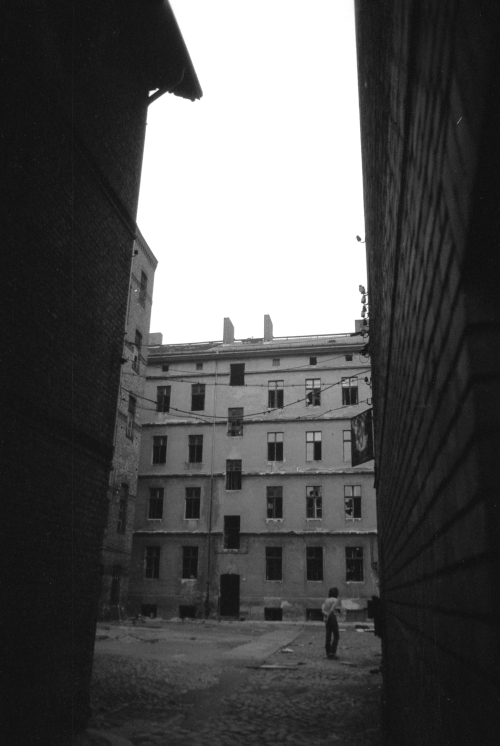

Die »Lichtburg« war ein Teil der »Gartenstadt Atlantic«: Ein Wohnhausbau mit integriertem Cafe, Restaurant und einem großen Kino am Gesundbrunnen. Und nun kommst Du, J.

Hallo Wiebeke, natürlich gebe ich Dir Recht, das ist ein richtiger Flickenteppich geworden. Hier noch ein Stück davon: Ulrich Döge schreibt auf Seite 378: „Mitte März 1933 hatte Rudolf Sutthoff-Groß (1894-1945?) den sozialdemokratischen Weddinger Bürgermeister Carl Leid abgesetzt und sich zu seinem Nachfolger ernannt, ein Willkürakt, bestätigt von der nationalsozialistisch dominierten Bezirksverordnetenversammlung. Vermutlich Ende Mai oder Anfang Juni [1933], wurde Karl Wolffsohn ins preußische Kultusministerium bestellt. Ihn begleiteten der nationalsozialistische Rechtsanwalt Wolfgang Schirmer und der Steuerberater Eduard Pissel. Hans Hinkel, Staatskommissar dieses Ministerium zu besonderen Verwendung, Leiter des preußischen Kampfbundes für deutsche Kultur und Mitglied des Reichstages isolierte den Lichtburg Pächter [Karl Wolffsohn] von seinen beiden Begleitern und teilte im Beisein von SA- und SS-Männer mit, als Jude dürfe er das Theater nicht mehr führen.“ (LBB Nr. 82, 05. 04. 1933; Die neue Kulturpolitik, in Vossische Zeitung , Nr. 161, 5.4.1933.)

Ernst Klee schreibt in seinem Buch: »Das Kulturlexikon zum Dritten Reich« über Hans Hinkel: „Hinkel, Hans. SS-Gruppenführer (1943)* 22.6.1901 Worms. 1920 Freikorps Oberland. 1921 NSDAP. 1930 MdR. 1930-1932 Berliner Schriftleiter des Völkischen Beobachters. 1933 Staatskommissar im preuß. Wissenschaftsministerium (»Reichskulturverwalter«) mit besonderen Aufgaben wie Überwachung und »Entjudung«. Goebbels am 19.9. 1935 »Ein geborener Intrigant und Lügner.« 1936 Geschäftsführer der Reichskulturkammer. 1944 Reichsfilmintendant. † 8.2.1960 Göttingen. Lit. Benz Enzyklopädie..“ [Die 16 SS-Ränge, bei Ernst Klee, Personenlexikon zum Dritten Reich, Seite 719] Sturmmann = Gefreiter Rottenführer = Obergefreiter Unterscharführer (Uscha.) = Unteroffizier Scharführer = Unterfeldwebel Oberscharführer (Oscha.) = Feldwebel Untersturmführer (Ustuf.) = Leutnant Obersturmführer (Ostuf.) = Oberleutnant Hauptsturmführer (Hstuf.) = Hauptmann Sturmbannnführer (Subaf.) = Major Obersturmbannführer (OStubaf.) = Oberstleutnant Standartenführer (Staf.) = Oberst Oberführer (Oberf.) = Oberst Brigadeführer (Brif.) = Generalmajor Gruppenführer (Gruf.) = Generalleutnant Obergruppenführer (OGruf.) = General Oberstgruppenführer = Generaloberst

Und dann das Absurde und zugleich Komische: Da erzaehlt der Berliner Kulturfilmproduzent Theodor Blomberg nach dem Krieg der in Paris lebenden Filmhistorikerin Dr. Lotte Eisner — Alfred Bauer sei „die Rechte Hand von Oswald Lehnich“ [Präsident der Reichsfilmkammer 1935 und SS-Oberführer = Oberst] gewesen. Als Alfred Bauer über Umwege davon erfährt, bestreitet er dies ― und dann kommt 34 Jahre nach seinem Tod (1986) heraus, dass er tatsächlich nicht bei Oswald Lehnich die Rechte Hand war, sondern bei dem SS-Sturmbannführer [Major] Fritz Hippler und seinem Nachfolger SS-Gruppenführer [Generalleutnant] Hans Hinkel (1943) [zwei SS-Dienstgrade hoeher als SS-Oberführer = Oberst] Oswald Lehnich die Rechte Hand gewesen ist.

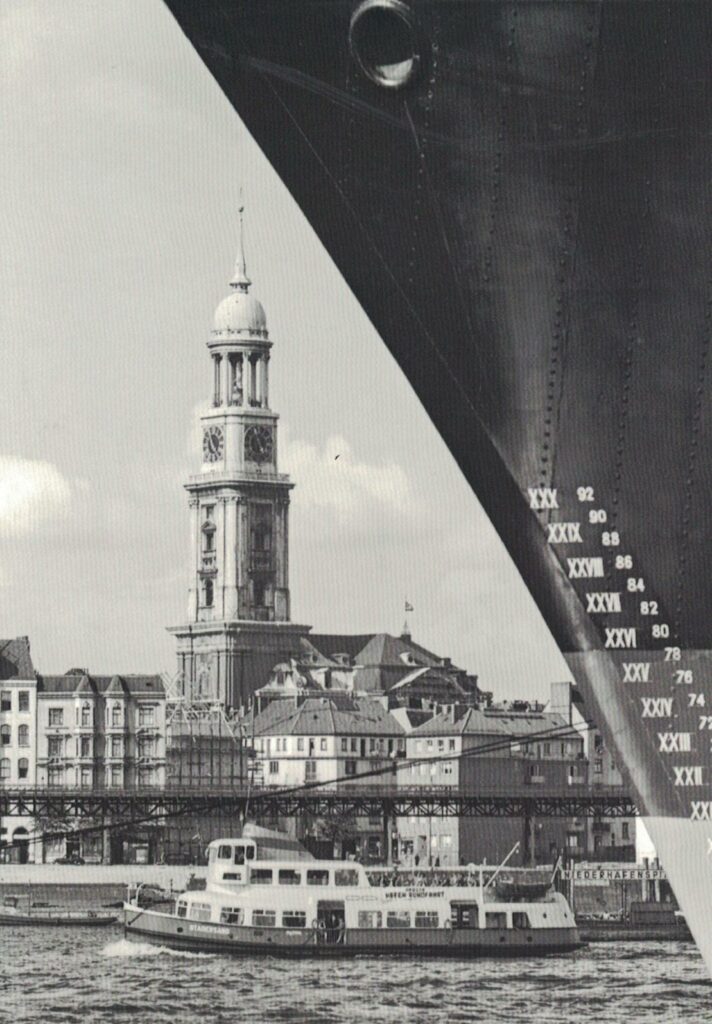

Und dann findet die erste Berlinale 1951 auch noch in einem Kino statt, das 1938 geraubt [arisiert] wurde und Karl Wolffsohn gehörte. Und weil sich Spuren besser verwischen lassen, bekam es nach dem Raub einen anderen Namen. Aus »Lichtburg« wurde »Corso Kino« . Der Standort, Gesundbrunnen, war von Dr. Alfred Bauer für die erste Berlinale 1951 gut gewählt. Es lag an der Sektorengrenze zum Russischen Sektor. Das Kino hatte nach der Wiedereröffnung am 22. Dezember 1947 im ersten Jahr 2 Millionen „Grenzkinobesucher“. So wurden jene Zuschauer genannt, die aus Ost-Berlin kamen.

Bei der Eröffnung am 25.12.1929 hatte die »Lichtburg« 1600 Sitzplätze im Parkett und 400 im Rang und in den Logen. [2000 Sitzplätze] [Eintritt 1949: 0,25 Pfennig West und 1,50 Ost.

Der Vorgesetzte von Alfred Bauer, SS-Gruppenführer Hans Hinkel von der Reichsfilmkammer kannte dieses Kino gut. Die Enteignung der Jüdischen Kinobesitzer gehörte zu seinem Aufgabenbereich. J.

Hallo Wiebeke, jetzt habe ich doch noch ein Adressbuch von 1937 von Wuerzburg gefunden. Da stellt sich Folgendes heraus: Seine Mutter hieß Frieda Bauer und ist 1937 im Namensverzeichnis als Witwe bezeichnet und wohnt am Ludwigkai 4 (sehr nobel am Wasser) im zweiten Stock. Sohn Alfred Bauer wohnt als Dr. jur. Alfred Bauer in der Martin Luther St. 1 im ersten Stock. (1937). Dort wohnt im gleichen Stockwerk auch noch ein Mensch mit Namen Bauer, E., mit dem Beruf: Abteilungsleit.. Ebenfalls im ersten Stock. Nicht sehr komfortabel, weil im Erdgeschoss ist die Kneipe »Louisengarten«.

Im Scherl Adressbuch von Berlin gibt es in der fraglichen Zeit mehrere Seiten mit dem Namen Bauer. Im fraglichen Zeitraum von 1938-1943 verzeichnen die Scherl Adress Bücher 1937 —35 x Alfred Bauer 1939 —34 x Alfred Bauer 1940 —36 x Alfred Bauer 1942 — 33 x Alfred Bauer 1943 ― 35 x Alfred Bauer

Unter den 33 Alfred Bauers aus dem Jahr 1942 gibt es einen Alfred Bauer im Strassenverzeichnis des Scherl Adressbuches mit der Berufsangabe Wehrm. Angeh. N 65 in der Triftstraße 3. Dort steht heute noch ein Haus, das so aussieht, als hätte man es so wiederaufgebaut, wie es 1943 dort stand. Dicht am U – und S – Bahnhof Wedding. Ein zweiter Alfred Bauer mit der Berufsangabe Reichsangest. wohnt in Tempelhof in der Gontermannstraße 73. Von 1944 – 1954 stehen keine Adressbücher von Berlin im Netz. Wikipedia schreibt: Alfred Bauer hat 1939 in Berlin das Assessor Examen bestanden. Bei Kriegsbeginn wurde er in Berlin zum zweijährigen Wehrdienst einberufen. Bei Kriegsbeginn am 1. September 1939 ist Alfred Bauer (geb. am 18. November 1911) 28 Jahre alt.

In Würzburg gibt es 1937 — ca. 300 Personen mit dem Namen Bauer, aber nur einen Alfred. Der wohnt Ludwigkai 28. Seine Mutter (Witwe) wohnt im gleichen Haus im zweiten Stock. Der Eintrag im Adressbuch Würzburg aus dem Jahr 1937 lautet: Dr. jur. Alfred Bauer, Martin Lutherstraße 1 (I. Stock). 1953-1959 ist der „Pressereferent“ wie er sich nennt, Dr. Alfred Bauer, im Berliner Telefonbuch mit der Anschrift Berlin Charlottenburg, Westendallee 105 zu finden. J.

Hallo Wiebeke, Wiederholungen sind manchmal angebracht, wenn man so schoene Postkarten findet. J.

Hallo Wiebeke, ja die Familie Bauer hatte urspruenglich (als das Kind Alfred geboren wurde) am Ludwigkai 28 gewohnt. Und das NSDAP Gebaeude war im Haus Ludwigkai 4 auf der gleichen Strassenseite. Und nun rate mal wer der Ehrenbürger in Würzburg seit 1. Mai 1933 ist. Besonders interessant ist die Begründung: „wurde in dankbarer Anerkennung seiner hohen Verdienste am Volk und Vaterland durch einstimmigen Beschluß des Stadtrates vom 2. Mai 1933 zum Ehrenbürger der Stadt Würzburg ernannt“. Ehrenbürger, weil er den 1. Mai 1933 zum gesetzlichen Feiertag gemacht hatte?

Aber ich finde, das ist immer noch kein Grund für die Royal Air Force mit 380.000 Stabbrandbomben und 1.124 Sprengbomben aus 280 Flugzeugen am 16. März 1945 innerhalb von 20 Minuten Würzburg in Schutt und Asche zu legen. Und das alles nur um die verräterische Doktorarbeit von Dr. Alfred Bauer zu verbrennen? Und hier kommen noch meine Fotofundstücke, alle unter cc Lizenz, bis auf das von der SDK, da muß ich noch mal fragen, J.