PDF Die Geschäfte des Richard Franz Wilhelm Adam

Wir wissen nichts. Wir kennen keinen Adam. Da kann ich ihnen keine Auskunft geben. Der hat sich hier nicht angemeldet. Das darf ich Ihnen nicht sagen.

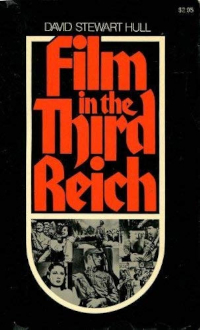

Zum ersten Mal erfahre ich von einem gewissen Adam in einem Brief aus Brasilien. Der gewisse Adam, so schreiben die Deutschlandflüchtlinge von 1936, ist der Mann, die treibende Kraft der Nazis, der den Hamburger Kinobesitzern ihre Existenzgrundlage genommen hat. Der dafür sorgte, dass der Führer in Hamburg etwas zu verschenken hatte. Kinokonzerne an gute Deutsche: an »Arier«.

Da ist es kein Wunder, daß sich keiner mehr an diesen Mann erinnern will. Denn geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen, verrät der Volksmund. Niemand will hören, dass die Geschenke des Führers gestohlen waren. Da halten sie fest zusammen, die guten Deutschen von damals und die Kinder der guten Deutschen von heute.

Die wollen das Diebesgut lieber behalten, als sich erinnern an die Zeiten als ihre Eltern über Nacht reich wurden. Noch die Tatsache, dass die Geschenke des Führers schon bald in Trümmern lagen, dient ihnen als Entschuldigung.

Ein Zufall führte mich 1988 auf die Spur von Jeremias Henschel und seinen Kinos. Sie haben zwar viele Menschen und viel Papier verbrannt diese deutschen Nazis, aber alles zu verbrennen, dafür reichten die Rohstoffe nicht aus. Das Gas ging ihnen aus.

Übrig geblieben sind die »Reichs Kino Adressbücher«. Die von 1930 bis 1941. Da tauchen jene Kinos auf, deren Verschwinden dann niemand bemerkt haben will. Die Kinos des Jeremias Henschel und eine Firma gleichen Namens: Der »Henschel Film und Theaterkonzern«. Schon möglich dass das Eine mit dem Anderen zu tun hat.

Ich suche Zeugen, die etwas wissen. Ich finde welche, doch die wissen lieber nichts. Fünfzig Jahre hat schließlich niemand gefragt. Warum jetzt antworten? Die Opfer sind vernichtet, vergast, erschlagen, verhungert und nur wenige entkamen.

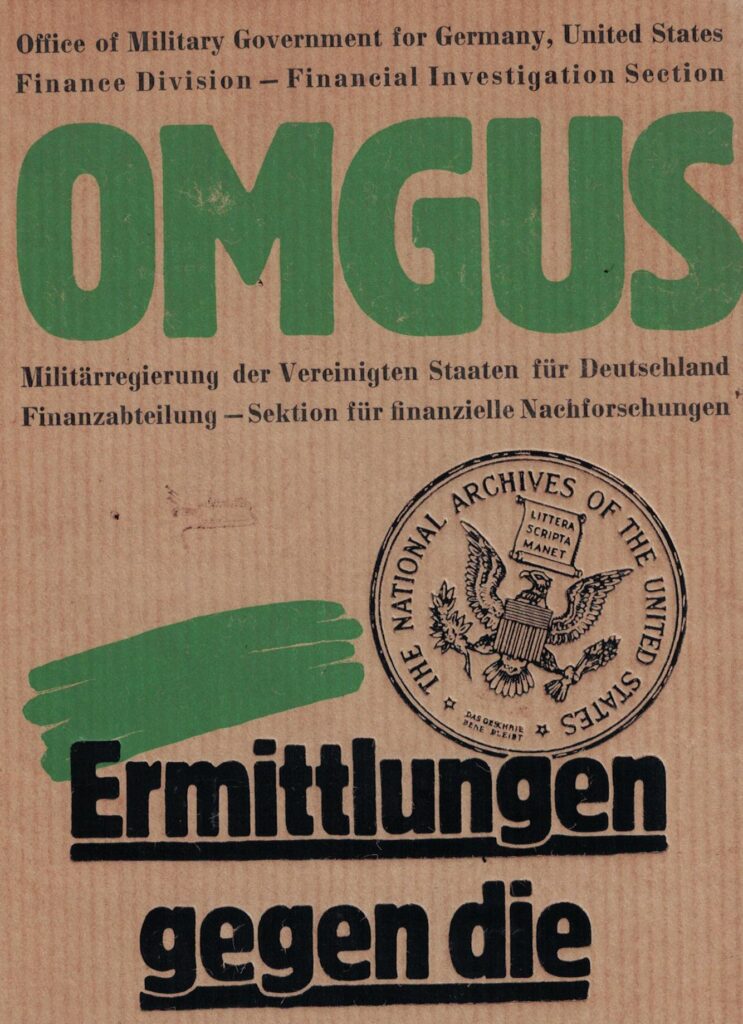

Es gibt Papiere. Sie sind schwer zugänglich. Auf Mikrofilmen in irgendwelchen Kellern. Schwer diese Keller zu finden. Zur systematischen Suche fehlte die Zeit.

Es ist eigentlich nicht die Zeit, die fehlt. Doch der Zeitgeist hat Anderes im Sinn. Größeres.Schließlich muß noch die Sekretärin, der Gärtner und der Schäferhund des Führers befragt werden. Ja richtig. Und Kunstmaler war er ja auch. Das ist der Stoff aus dem die Träume sind.

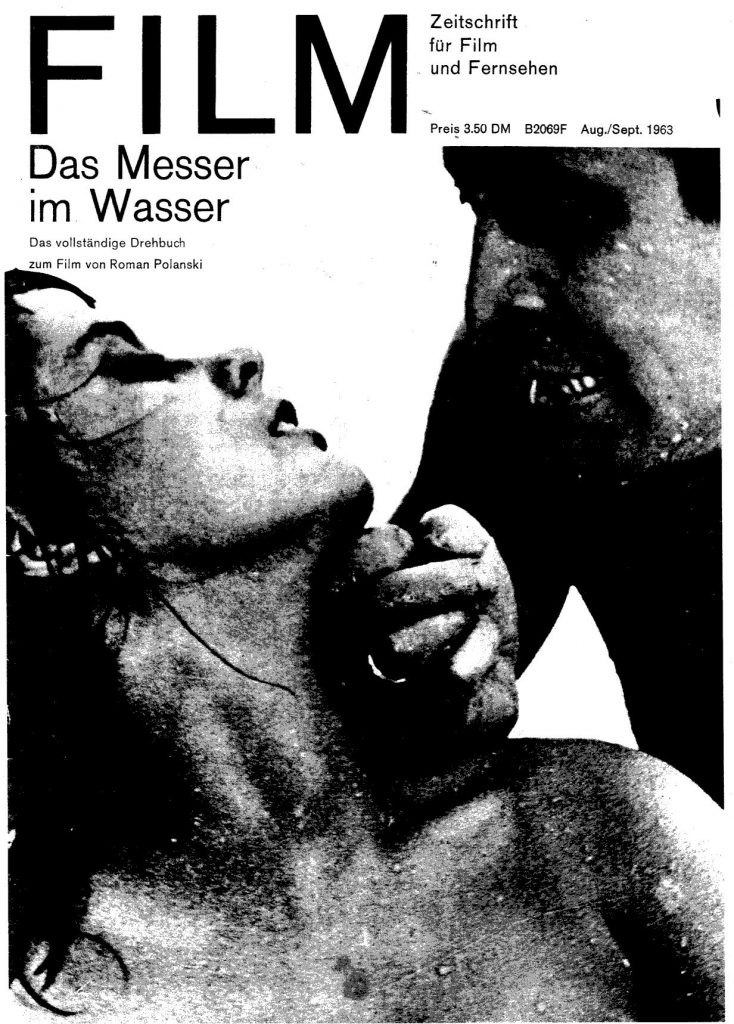

Die Opfer? Langweilig. Juden hatten wir schon mal, sagt der Fernsehredakteur. »SFB« hiess der Sender. »Sender Freies Berlin« zergeht mir auf der Zunge. Dunkel war in mir in Erinnerung, daß es an der dffb in Berlin die Mikrofilme zweier Tageszeitungen gab, die sich ausschließlich mit Kino beschäftigten. Die »Lichtbildbühne« und der »Kinematograph«. Ich fing mit der Lichtbildbühne an und stellte zu meinem Schrecken fest, dass sie sechsmal in der Woche erschien und auch dabei noch recht umfangreich war.

Nach drei Wochen bin ich dann soweit. Bereit aufzugeben. Keine meiner Spekulationen hatte sich bestätigt. Keine Information über den Verbleib dieser Kinos oder dieser Kinokette. Warum sollte auch eine Berliner Zeitung etwas über Hamburger Kinos bringen? Nach der Lesereise kann ich nicht einmal behaupten, das das Verschwinden dieses Henschel oder seiner Kinos etwas mit der Judenfeindlichkeit der Nazis zu tun hat.

Ich verlegte meine Suche auf Jahrestage. Die Zeit vor meinem Hiersein hat davon jede Menge. Führers Geburtstag, der Tag von Sedan, die Ermordung des Prinzen in Sarajewo, der Matrosenaufstand, Eisenstein in Deutschland, die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, die Reichskristallnacht, der Reichstagsbrand.

Und dann eben doch finde ich etwas. Ich habe Glück. Mein Glück ist, das einer dieser Kinobesitzer an dem Tag zu Grabe getragen wird, an dem der senile Reichspräsident Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler ernennt. »Machtergreifung« haben sie es genannt und noch heute ist dieses Wort Umgangssprache deutscher Geschichte.

Bleibt nur festzustellen, das es manchmal hilfreich ist, dass Ereignisse, die nichts miteinander zu tun haben, in der gleichen Zeitung stehen. Später werden sie auf merkwürdige Weise dann wieder miteinander verbunden. »Richard Adam« und der »Henschel Filmkonzern«.

Ein 90 Zeilen Nachruf in der Licht Bild Bühne vom 30. Januar 1933.

Er beginnt mit den Worten:

„Hermann Urich-Saß zum Gedenken. Wie im größten Teil unserer Sonnabend Ausgabe mitgeteilt, ist Hermann Urich-Saß am Freitag Abend im blühenden Alter von 45 Jahren einem Herzschlag erlegen . . .“ und endet mit: “ . . . Seine Beerdigung findet heute Montag, den 30. Januar, 3 Uhr nachmittags, in Hamburg-Ohlsdorf auf dem Israelitischen Friedhof statt.“

Auf Seite eins der Lichtbildbühne ein Leitartikel unter der Überschrift:

„Die neue Reichsregierung und der Film. Es ist nicht die Aufgabe eines Fachblattes, diese tief einschneidende Entscheidung in der deutschen Geschichte nach ihrer politischen Seite zu erörtern“ . . . und weiter . . . “ . . . das rege Interesse, das die NSDAP häufig für die wirtschaftlichen Nöte des Lichtspielgewerbes bekundet hat. Hier wird jetzt Gelegenheit zum Handeln sein.“

Herr Richard Adam ist schon seit 1. Dezember 1931 Mitglied dieser Partei und wartet schon fast zwei Jahre auf seine Gelegenheit zum Handeln.

Eine seiner ersten Handlungen wird die Enteignung der jetzigen Besitzer sein. Das ist die Art seiner Partei die wirtschaftlichen Nöte des Lichtspielgewerbes zu beseitigen, indem man die Eigentümer beseitigt.

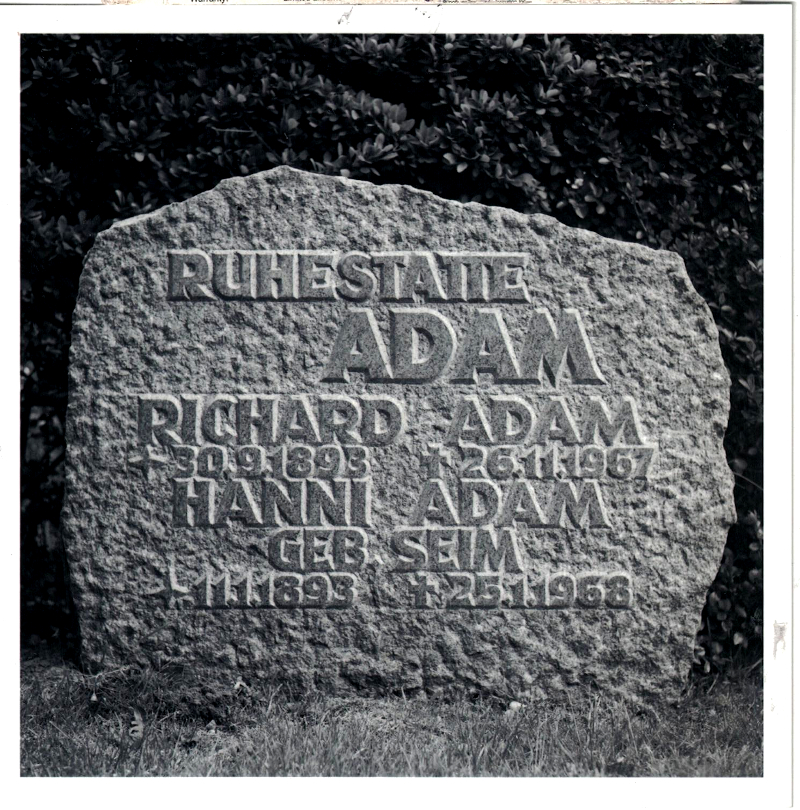

Wieder habe ich Glück. Juden beerdigen ihre Toten für alle Zeit. Nicht so wie bei den Christen, die bereits nach fünfzig Jahren die Totenruhe für beendet erklären.

Ich suche auf dem jüdischen Teil des Ohlsdorfer Friedhofs, alles fein säuberlich voneinander getrennt, die Grabstelle von Hermann Urich-Sass und schreibe einen Brief an die, die für die Grabstelle sorgen.

Kaum vorstellbar, das die Grabstelle gepflegt wird, ohne das jemand für die Pflege aufkommt. Schließlich sind wir in Deutschland. Meinen Brief mit meinen Recherchen und Fragen gebe ich zur Weiterleitung an die Jüdische Gemeinde und denke: Ende. Aus. Sackgasse.

Doch nach einigen Wochen kommen tatsächlich Antworten aus Brasilien, Mexiko und den USA. Es handelt sich um die Söhne der beiden ehemaligen Eigentümer, Hugo Streit und Hermann Urich-Sass, denen die Flucht nach Übersee gelungen ist.

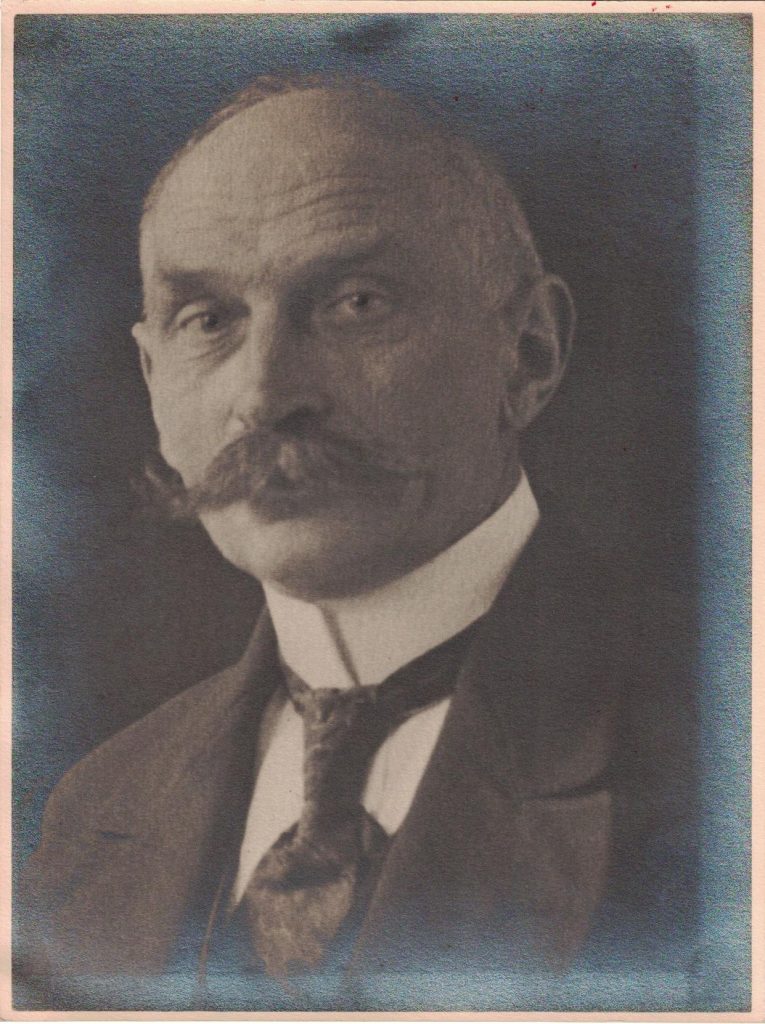

Die Söhne von Hugo Streit: Carl Heinz Streit und Rolf Arno Streit geben ausführlich Antwort über den Konzern ihres Vaters und ihres Onkels. Es stellt sich heraus, das beide Herren Töchter von Jeremias (James) Henschel geheiratet haben und den Kinokonzern nach dem Kinopionier und Schwiegervater Jeremias Henschel, der sich später James nannte, benannt haben.

Bereits im ersten Brief vom 17. August 1989 weisen Carl Heinz Streit und Rolf Arno Streit darauf hin, das ein Mensch mit Namen Adam „der Obernazi“ die Enteignung der Henschel Kinos – von den Deutschen Nazis auch Arisierung genannt – maßgeblich betrieben hat.

Sie wissen, das die von den Nazis eingesetzten neuen Inhaber: Paul Romahn und Gustav Schümann, mit diesem Adam zusammen in Kiel ein Kino betreiben.

Dies haben Romahn und Schümann in dem sog. „Wiedergutmachungsverfahren“ vor dem Landgericht in Hamburg zugegeben. Leider haben sie außer dem Nachnamen keine weiteren Daten über diesen Menschen.

Die Akte aus dem Wiedergutmachungsverfahren darf ich nicht einsehen. Ich weiss nicht einmal, ob es ein Wiedergutmachungsverfahren gegeben hat. Geschweige denn eine Akte.

Ich verbringe einen Tag im Kieler Stadtarchiv ohne wirkliches Ergebnis. Das Kieler Adressbuch Jahrgang 1938/39 nennt vier Adam mit weiblichen Vornamen und elf Adam mit männlichen Vornamen. Ob der gesuchte Adam dabei ist, kann ich nicht beurteilen.

Es soll in Kiel einen Menschen geben, der alles über die Kieler Kinos weiß. Ich telefoniere mit ihm. Es macht den Anschein, als ob er wirklich jede neue Tapete kennt, die in den letzten hundert Jahren in einem Kieler Kino gewechselt wurde. Aber einen Kinobesitzer Adam. Davon weiß er nichts. Nein, nie gehört.

In seinem Buch, das einige Jahre später erscheint, sind dann auch die Tapeten der Kinos ausführlich beschrieben. Von ehemaligen Besitzern, denen die Kinos in der Nazi Zeit weggenommen wurden, keine Spur.

Ja, man hat schon davon gehört das Kinos von Juden verkauft wurden. Einer, der im Alter von 82 Jahren 1974 in Kiel stirbt, hat auch einmal so ein Kino von einem Juden gekauft. Ganz am Anfang 1935. In den Zeitungsausschnitten aus den Kieler Nachrichten ist von diesem Kino nicht zu lesen. Nur davon, wie fleißig er in seinem Leben war.

So fleißig wie seine Bienen: „Er hat die Chancen seines Lebens durch praktisches Zupacken genutzt.“ schreiben die Kieler Nachrichten am 30.04. 1974. Vermutlich war die Anzeige, die dieser Kinobesitzer am 1.1. 1936 in der Zeitung (KNN) aufgegeben hatte: „Kaiserkrone jetzt in arischem Besitz und unter arischer Leitung“ eine dieser Chancen seines Lebens, die er durch praktisches Zupacken genutzt hat.

Als ich 1993 meinen Dokumentarfilm über die Henschel Kinos fertigstelle bin ich in Sachen Adam nicht viel weiter gekommen, als sich eine Studentin der Universität Hamburg bei mir meldet, die an einer Magisterarbeit „Kino unterm Hakenkreuz“ arbeitet.

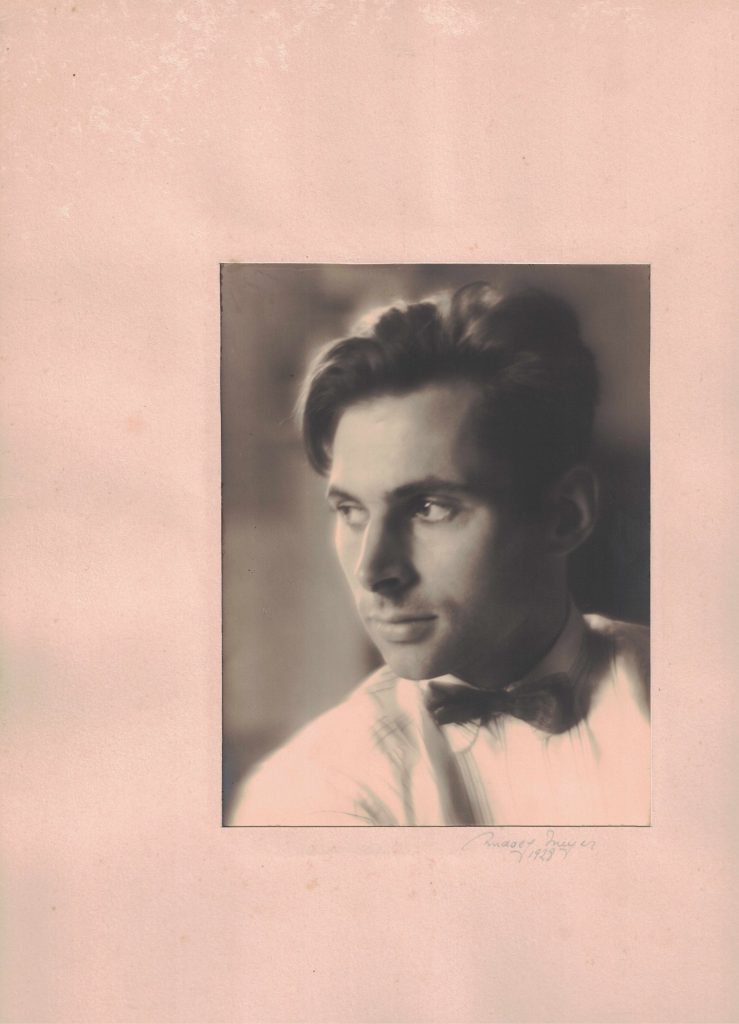

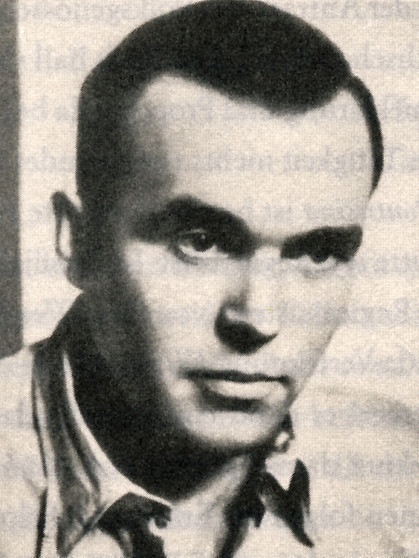

Gerti Keller findet heraus, dass der Mann Richard Adam heißt und in Hamburg ein Amt bekleidet hat. Er ist der Landeszellenleiter der Landesfilmstelle Nord der NSDAP und Goebbels direkt unterstellt. Mit diesen Daten ist es möglich im Berlin Document Center, das 1993 noch den USA unterstellt ist, die NSDAP Mitgliedsunterlagen von Richard Adam und damit auch Geburtsdatum und Wohnort herauszufinden.

Als ich nach 3 Jahren endlich im Landgericht die sog. Wiedergutmachungsakte von Manfred Hirschel vom Waterloo Theater in der Dammtorstraße zu Gesicht bekomme, fallen mir fast die Augen aus dem Kopf.

Dort taucht der Obernazi Richard Adam als Zeuge dafür auf, dass es dem jüdischen Kinobesitzer Manfred Hirschel schon vor Beginn der Nazizeit wirtschaftlich sehr schlecht gegangen ist und die übernehmenden Arier – Klara Esslen und Heinrich (Heinz) B. Heisig nichts wiedergutzumachen hätten.

Es sind zwei Anschriften von Richard Adam angegeben. Elbchaussee 99 und Kampen auf Sylt („wo ich seit einiger Zeit meinen Wohnsitz genommen habe“). Ich schreibe an Richard Adam. Die Post kommt nach einiger Zeit zurück.

Inzwischen habe ich weitere Daten über diesen Adam aus Berlin Document Center, jetzt Bundesarchiv, dem ich auch erst begründen muss, warum diese Daten gebraucht werden. Ich schreibe an das Landratsamt Westerland und bitte um eine Meldeauskunft.

Diese – so wird mir mitgeteilt- kann nicht erfolgen – wegen Datenschutz.

Auch in der Elbchaussee vom Ortsamt Blankenese wird keine Auskunft erteilt. Nicht einmal die neue Nummerierung wollen sie mitteilen. Das unterliegt dem Datenschutz – ist die flotte Antwort.

Mit viel Mühe bringe ich dann aber doch die neue Nummer heraus und sehe mir das Anwesen an, in dem ein hoher Nazi nach Kriegsende residiert hat um anschließend “in Kampen seinen Wohnsitz zu nehmen“ um dem ermittelnden Richter zu schreiben, das er “gerne als Zeuge nach Hamburg kommen will, aber man ihm vorher doch bitte das Fahrgeld in Höhe von 54,20 DM schicken soll.“

Aus Sparsamkeitsgründen wir er von einem Amtsrichtrichter in Westerland vernommen.

Weil er mit dem Auto aus Kampen nach Westerland gekommen ist, beantragt er für die “Benutzung eines eigenen Kraftwagens“ eine Entschädigung von 7,– DM. Der Antrag wird vom Gericht abgelehnt. Er hätte mit der Inselbahn kommen können, die nur 1,– DM gekostet hätte, entscheidet der Amtsgerichtsrat Dr. Petersen am 15. August 1951.

Ein sparsamer Mensch.