Kategorie: USA

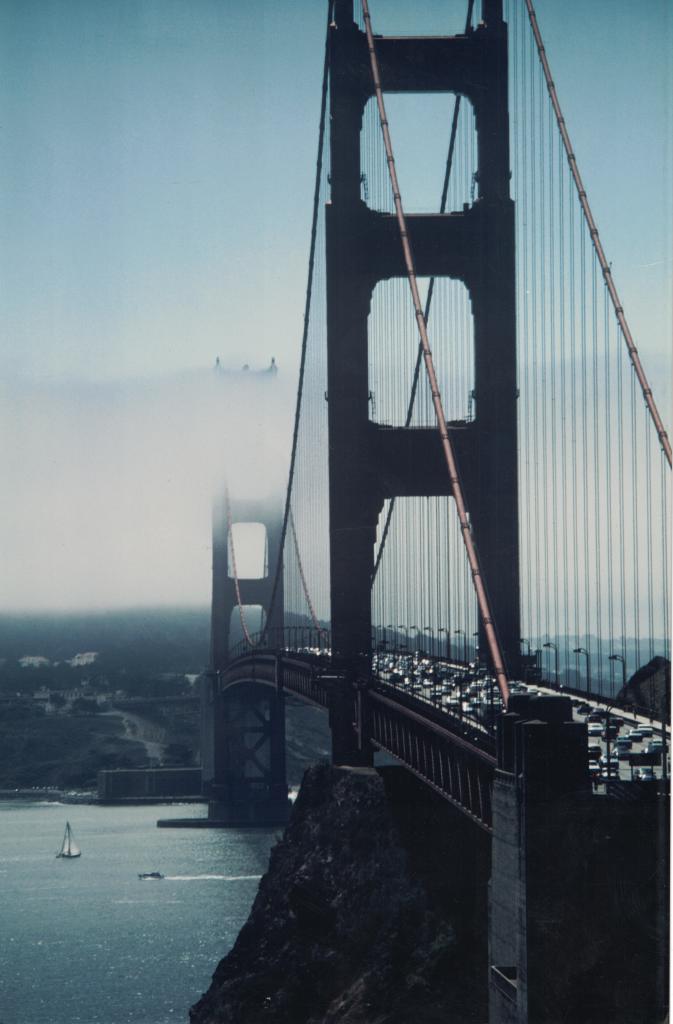

Brücke im Nebel

Auf der Suche nach Ilse Kramp – Ilse Kubaschewski und ihrem Ru-To-Li

Ilse Kramp und Hans Wilhelm Kubaschewski: Wikipedia schreibt: (16. November 2020) Ilse Kramp: Die Tochter eines Postbeamten und einer Begleitmusikerin für Stummfilme besuchte das Schiller-Lyzeum und die höhere Handelsschule in Berlin. Sie wurde 1931 Stenotypistin beim Siegel-Monopol-Filmverleih und brachte es bis zur Disponentin. Später wurde sie Teilhaberin eines Berliner Kinos und schloss 1938 die Ehe mit dem Filmkaufmann und UFA Filialleiter Hans Wilhelm Kubaschewski. Ab 1945 lebte sie in München und übernahm mit Partner Luggi Waldleitner die Kurlichtspiele in Oberstorf. 1949 gründete sie mit einem Bankkredit von 30.000 Mark zusammen mit Waldleitner in München die Gloria-Film GmbH und die Gloria-Film GmbH & Co. Filmverleih KG.

Während der Zeit des deutschen Kinowunders dominierte ihre Firma in Deutschland weitgehend das Verleihgeschäft, erst in den sechziger Jahren wurde sie von der Constantin Film überholt. Ilse Kubaschewski war zeitweilig alleinige Deutschland-Vertreterin der Republic Pictures International und von 1953 bis 1962 auch Inhaberin der Produktionsfirma KG DIVINA-FILM GmbH & Co. (ursprünglich Diana-Film) mit dem Divina-Studio Baldham. Sie erbaute den Gloria-Filmpalast in München, der am 28. August 1956 eröffnet wurde. „Kubas“ Gloria-Bälle waren in den 50er und 60er Jahren in München ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis.

Was den Inhalt der Filme betraf, bevorzugte Ilse Kubaschewski lange Zeit Heimatfilme wie Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide oder zu Herzen gehende Lebensschicksale wie Die Trapp-Familie. Sympathische Hauptfiguren, viel Musik und ein Happy End hielt sie, wie sie einer Illustrierten erklärte, für unentbehrlich. Die Wende des Publikumsgeschmacks in den sechziger Jahren zu mehr Sex und Gewalt sowie das Aufkommen des Neuen Deutschen Films entsprachen nicht ihren Vorstellungen. 1974 verkaufte sie den Mehrheitsanteil des Filmverleihs an Barny Bernard und betrieb nur noch den Gloria-Filmpalast. In den 80er Jahren zog sie sich an den Starnberger See zurück. Im Jahr 1994 errichtete sie die Ilse Kubaschewski Stiftung, die zum einen in Not geratene Künstler unterstützt und sich zum anderen um eine humane Pflege im Alter bemüht. Ihre Grabstätte befindet sich auf dem Münchner Waldfriedhof.“

Hans Wilhelm Kubaschewski „1945 wurde Hans Wilhelm Kubaschewski in München Berater der Amerikanischen Militärregierung. US Sergeant Walter Klinger (1912–2003) nahm ihn in den Amerikanischen Film Verleih auf, der später in Allgemeiner Filmverleih unbenannt wurde. Dadurch konnte er unter anderem die Alliierten davon überzeugen, seiner Frau, die eine der ersten Verleiher-Lizenzen nach dem Krieg bekam, die Verleihrechte an 11 UFA-Erfolgsfilmen aus der NS-Zeit (vor allem mit Zarah Leander und Marika Rökk) zu überlassen, die selbst nach dem Krieg noch mehr einspielten als amerikanische oder französische Neuimporte. Von 1950 bis 1959 war Kubaschewski Direktor von Warner Bros in Deutschland.

PDF Abschrift Leserbriefe Daum + Fischer

In dieser Eigenschaft war er unter anderem verantwortlich für die deutsche Synchronisation des Filmes Casablanca, der in einer gekürzten Version 1952 in die deutschen Kinos gelangte. In dieser Fassung ist der Major Strasser herausgeschnitten und aus dem Widerstandskämpfer ist ein Strahlenforscher geworden. Erst einige Jahre später gibt es eine vollständige deutsche Synchronisation. 1959 wechselte er als Vorstandsmitglied zur Bavaria Filmgesellschaft, wo er zeitweilig alleiniger Vorstand war. Kubaschewski litt durch eine Erkrankung an einer Sprachlähmung und starb im Alter von 54 Jahren. Beigesetzt wurde er am Münchner Waldfriedhof.“

Hinweise zu einem Leserbrief von dem Filmkritiker Kurt Joachim Fischer an die Neue Zeitung (München). Die Neue Zeitung wurde von der Amerikanischen Militärregierung lizensiert und erschien später als Süddeutsche Zeitung. Der Filmkritiker Kurt Joachim Fischer hatte in einer Vorführung die deutsche Synchronfassung von ‚Casablanca‘ von Michael Curtiz gesehen und sich darüber gewundert, warum der Film um 25 Minuten gekürzt wurde. Er schrieb daraufhin einen Brief an den Filmverleih ‚Warner Bros‘ in Frankfurt und hatte nachgefragt, warum der Film gekürzt wurde. Die Firma Warner Bros ließ über ihren Geschäftsführer (Hans Wilhelm Kubaschewski) mitteilen, welche Beweggründe die Firma Warner Bros dafür gehabt hatte. Kurt Joachim Fischer war über die Antwort des Verleihs so empört, dass er einen Leserbrief an die Neue Zeitung (Vorgänger der Süddeutschen Zeitung) geschickt hat, in dem er aus der Antwort des Verleihs zitiert hat.

Das Zitat ist es wert, hier noch einmal präsentiert zu werden: „. . . Ich erhielt von (Warner Bros) folgende Antwort:

„Der Film ‚Casablanca‘ wurde im Jahre 1942 gedreht, und da er in seiner Originalfassung nicht mehr zeitgemäß und nicht zur Vorführung in Deutschland geeignet war, haben wir bei der Synchronisation des Filmes verschiedene Schnitte bzw. Änderungen vorgenommen, bevor der Film der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt wurde. Da ‚Casablanca‘ zu einem der eindrucksvollsten Bergmann Filme gehört, wollten wir diesen Film dem deutschen Publikum nicht vorenthalten und haben uns deshalb zu dieser deutschen Neufassung entschlossen“. Warner Bros. (Hans Wilhelm Kubaschewski)

(PS: Der Leserbrief von Kurt Joachim Fischer unter der Überschrift „Conrad Veidt wurde herausgeschnitten“ erschien in der Wochenendausgabe vom 24/25. Januar 1953, auf Seite 5 in der Rubrik „Briefe an die Redaktion“.

Nachtrag Fundstück Hans Wilhelm Kubaschewski:

Auf Seite 46 des Buches von Klaus Kreimeier (Kino und Filmindustrie in der BRD – Ideologie und Klassenwirklichkeit nach 1945, erschienen 1973 im Scriptor Taschenbuchverlag) steht: “Erstaunliche Karrieren zeichneten sich ab. Zu den Vertrauten der amerikanischen Militärbehörden gehörte Hans W. Kubaschewski, der schon vor dem Kriege mit Filmverleihern der USA verbunden war. Dann hatte er den Posten des Berliner Filialleiters der faschistischen Deutschen Film-Vertriebs-GmbH bekleidet, die zur UFA gehörte. Zusammen mit einem gewissen Walter Klinger aus Hollywood verlieh Kubaschewski nach 1945 die ersten Filme, vor allem Reprisen aus der Produktion vergangener Jahre. Der erzielte Gewinn ging in die Millionen. Kubaschewski war klug genug, sich nicht selber einen Filmverleih aufzubauen. Das tat seine Frau. Er, mit seinen guten Verbindungen zu den Amerikanern, knüpfte die Beziehungen und gab die richtigen Tips. Später wurde er der Verantwortliche des Warner-Brothers-Verleih und dann, von 1959 bis zu seinem Tode, Direktor der Bavaria in München. Ilse Kubaschewskis Gloria Verleih entwickelte sich zu einem der größten Verleihfirmen in Westdeutschland. Die Spezialität dieser Firma waren viele Jahre hindurch minderwertige Heimatfilme” (17).

Wer unter der Nummer 17 des ersten Kapitels nachsieht, um herauszufinden, wer diese Sätze wo geschrieben hat, wird vom Autor Klaus Kreimeier in die Irre geführt. Dort verzeichnet unter Nummer 17: “Statistik bei Pleyer a.a.O. S. 26.f. (Peter Pleyer, Deutscher Nachkriegsfilm 1946 – 1948, Münster 1965) “Nun befindet sich das Buch von Peter Pleyer nicht in jedem Deutschen Haushalt. Aber in meinem. Und damit kommt an den Tag, warum mein ehemaliger Dozent an der dffb leider die Quelle vergessen hat und wer diese Sätze in Wahrheit geschrieben hat. Peter Pleyer war es jedenfalls nicht. Aber ich kann Klaus Kreimeier helfen. (Von Meyer zu Kreimeier): Die Sätze stehen in dem Buch von Horst Knietzsch “Film gestern und heute“ und es ist erschienen im Urania Verlag in Berlin. Es ist die 3. Auflage vom 31. August 1967, die mir zur Verfügung steht. Immerhin mit einer Gesamtauflage von 65 Tausend Stück. Doch im falschen Berlin erschienen und damit unzitierbar für einen, der Dozent an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin bleiben will.

Ein gewisses Verständnis kann ich entwickeln, nachdem ich den Vortext von Horst Knietzsch zur Einleitung des Kapitels: “XVI Der westdeutsche Film zwischen Kunst und Kasse“ gelesen hatte. Dort steht- Zitat: “Im Gegensatz zur Filmindustrie in der Deutschen Demokratischen Republik, die in die Hände des Volkes gelegt wurde, nahm die westdeutsche Filmwirtschaft erneut Kurs auf eine kapitalistische Entwicklung und stellte sich im wesentlichen in den Dienst der herrschenden bürgerlichen Klasse.“ (Horst Knietzsch)-. Wie einfach doch die Welt sein kann. Und das kann ich mir, als einfacher Mensch, auch richtig gut vorstellen wie die Filmindustrie in der DDR in die „Hände des Volkes gelegt wurde“.

Dennoch zieht Klaus Kreimeier seine Schlüsse: “Die Biographie (von llse Kubaschewski, geb. Kramp), veranschaulicht die Komplizenschaft zwischen Imperialismus und nationaler Bourgeoisie im Bereich der Kulturindustrie – auch die strategische Rolle, die besonders reaktionäre, ehemals dem NS-Staat ergebene Kapitalisten im Zuge der Kolonialisierung der deutschen Märkte durch die US-Monopole übernehmen, und schließlich das Pfründensystem, das ihre Lakaiendienste belohnt. Die alliierte Verfügung, das gesamte reichseigene Filmvermögen – und damit auch die faschistische UFA – aufzulösen, wird von den deutschen Behörden formal befolgt und faktisch hintertrieben.” Kreimeier hat alles richtig gemacht. Nur der Urheber des zitierten Textes ist ihm aus Versehen weggerutscht.

Literatur: Erich Scheibmayr: Letzte Heimat: Persönlichkeiten in Münchner Friedhöfen 1784-1984, Scheibmayr, München 1989, Wolfgang Becker: Film und Herrschaft. Zur politischen Ökonomie des NS-Filmes, Band 1, Verlag Volker Spiess, Berlin 1973. Jürgen Spiker: Film und Kapital, Verlag Volker Spiess Berlin. Hans Helmut Prinzler, CHRONIK DES DEUTSCHEN FILMS 1895 – 1994, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart Weimar 1995. Klaus Kreimeier, Kino und Filmindustrie in der BRD, Scriptor Verlag 1973, Horst Knietzsch, FILM gestern und heute, Urania Verlag Berlin (Ost), 3. Auflage (Seite 264), Klaus Kreimeier, Die UFA Story Geschichte eines Filmkonzerns, Carl Hanser Verlag 1992, Aljean Harmetz, Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, Wie Casablanca gemacht wurde. Berlin Verlag 2001. Peter Pleyer, DEUTSCHER NACHKRIEGSFILM 1946 -1948, Verlag C. J. Fahle, Münster 1065, Online Archive of California: Klinger, Walter A. Papers. Ilse Kubaschewski: Det greift ans Herz. In: DER SPIEGEL 4/1957. Jennifer M. Kapczynski, Michael David Richardson (Hrsg.): A New History of German Cinema. Boydell & Brewer, 2012 (S. 329) Tim Bergfelder: International Adventures: German Popular Cinema and European Coproductions in the 1960s. Berghahn Books, 2005 (S. 75) Hans W. Kubaschewski. In: DER SPIEGEL 19/1959. Hans Wilhelm Kubaschewski In: DER SPIEGEL 50/1961.Spiegel: Ilse Kubaschewski. Hamburg April 1957, S. 38–44.

PDF Spiegel Januar 1957 Kubaschewski

Casablanca Bausteine zur Fälschung (II)

PDF Abschrift Leserbriefe Daum + Fischer

PDF-Casablanca-ohne-Nazis-Die-Fälschung

Casablanca ohne Nazis (Die Fälschung von 1952)

Auftraggeber für die Casablanca Fälschung, die 1952 in den deutschen Verleih kam, ist die Firma Warner Brothers. Ihr deutscher “Generaldirektor“, wie er sich nennen liess, war Hans Wilhelm Kubaschewski (1907 – 1961). Er war seit 1938 mit Ilse Kubaschewski. geb. Kramp verheiratet. Über seine Motive, diese deutsche Fassung von Casablanca herzustellen zu lassen und zu verbreiten, können wir heute nur spekulieren. Es hat ihn zu Lebzeiten keiner gefragt. Jedenfalls hat Hans Wilhelm Kubaschewski bis Kriegsende, der an hoher Position bei Goebbels UFA beschäftigt war, seine Geschäftspost mit Heil Hitler unterzeichnet. Dazu ein Zitat: “Zu den Vertrauten der amerikanischen Militärbehörden gehörte Hans W. (Wilhelm) Kubaschewski, der schon vor dem Kriege mit Filmverleihern der USA verbunden war. Dann hatte er den Posten des Berliner Filialleiters der faschistischen Deutschen Film-Vertriebs-GmbH bekleidet, die zur UFA gehörte. Zusammen mit einem gewissen Walter Klinger aus Hollywood verlieh Kubaschewski nach 1945 die ersten Filme, vor allem Reprisen aus der Produktion vergangener Jahre. Der erzielte Gewinn ging in die Millionen. Kubaschewski war klug genug, sich nicht selber einen Filmverleih aufzubauen. Das tat seine Frau. Er mit den guten Verbindungen zu den Amerikanern, knüpfte die Beziehungen und gab die richtigen Tips. Später wurde er der Verantwortliche des Warner-Brothers-Verleih und dann, von 1959 bis zu seinem Tode, Direktor der Bavaria in München. Ilse Kubaschewskis Gloria-Verleih entwickelte sich zu einer der größten Verleihfirmen in Westdeutschland. Die Spezialität dieser Firma waren viele Jahre hindurch minderwertige Heimatfilme“. (Seite 264 in Horst Knietzsch, Film-gestern und heute, Urania Verlag Berlin (Ost), 3. Auflage vom 31.08. 1967)

Das hätte (wenn die Sache richtig gelaufen wäre), alles schon in dem Buch von Peter Pleyer, Deutscher Nachkriegsfilm 1946-1948 (erschienen in Münster 1965) stehen können. Tat es aber nicht. Die Mauer zwischen Ost und West hat offensichtlich auch bei den westdeutschen Filmhistorikern zu einem Brett vor dem Kopf geführt und so wurde Horst Knietzsch, Film – Gestern und heute, Berlin (DDR) 1967, (S. 264) nur von Dr. Klaus Kreimeier, Kino und Filmindustrie in der BRD, Scriptor Verlag, Kronberg Ts, 1973 zitiert und das auch nur einmal und auch nur, ohne den Autor zu nennen. In dem Ufa Buch von Klaus Kreimeier (erschienen im Carl Hanser Verlag) fehlt das entsprechende Zitat. In der westdeutschen Filmliteratur finden sich ebenfalls Hinweise auf Hans Kubaschewski und seine zweite Karriere in der BRD.

Allerdings nur in einer Fußnote (sehr klein gedruckt) in dem Buch von Georg Roeber und Gerhard Jacobi, Handbuch der filmwirtschaftlichen Medienbereiche“, Verlag Dokumentation, Pullach bei München 1973. (Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministerums des Innern) und zwar auf: Seite 11, Fußnote 168: “Die ursprüngliche Bezeichnung war „Amerikanischer Filmverleih“. Der amerikanische Leiter war Sgt. Klinger (früher Wien); ihm stand Hans Kubaschewski Bezirksvertreter der Deutschen Filmvertriebsgesellschaft in Berlin) als Deutscher zur Seite. Kubaschewski wurde später Deutschland-Chef des Warner Brothers-Filmverleih und war anschließend Geschäftsführer der reprivatisierten Bavaria Filmkunst.“Seite 111: Fußnoten “Im 2. Abschnitt: “Das Besatzungsregime” (1973!!)“b) Verleih: Um den im Lizensierungsverfahren fallweise wieder geöffneten Filmtheatern Filme zuzuführen (167), wurde bei Information Control Division auf dem Bavaria-Gelände eine eigene Verleihorganisation unter der Bezeichnung ”Allgemeiner Filmverleih” (AFI) (168) gegründet. Über die nach Abzug der Vertriebsausgaben verbliebenen Auswertungserlöse verfügte OMGUS Berlin (Anmerkung 170).“Die Auszahlung der Produzentenanteile an die Hersteller solcher Filme blieb einem späterern Zeitpunkt überlassen.“ (Anmerkung 171). Warum die Autoren Dr. Georg Roeber und Gerhard Jacobi diese wichtige Information in den Fußnoten verstecken und die Militärregierung 1973 als „Besatzungsregime“ bezeichnen, hat viel mit ihrer eigenen Biografie zu tun.

Biografie: Sergeant Walter Klinger geb. 12. Mai 1912 in Wien, geflüchtet in die USA, Vater: Adolf Klinger, Mutter: Julias Bellak Klinger 1929 bei Warner Broth später bei Metro Goldwyn Mayer Wien/Berlin. Später in Wien (?) in der Werbeabteilung von Warner. Am 22. September 1935 Heirat mit Hertha Bley Wien. (Im März 1938 marschiert die Deutsche Reichswehr in Österreich ein , sie nennen es Anschluss). Ehepaar Klinger flieht im Juni 1938 in die USA. 1941 Einbürgerung. Kam 1945 als Sergeant der US Army zurück nach Deutschland. Filmoffizier. Zusammenarbeit mit Hans Wilhelm Kubaschewski, den er vor 1933 in Deutschland kennengelernt hatte. Gründung des “Amerikanischer Filmverleih“ (später Allgemeiner Filmverleih genannt: Gestorben am 15. März 2003 Camarillo/California. Die beigefügte PDF Biografie hat er selbst geschrieben und ins Internet gestellt. Seine Zeit in Deutschland nach dem Krieg beschreibt er nur unvollständig.

(Zeichen 2.733)

Abschrift aus der „Die Neue Zeitung“ 7. Januar 1953 (Nr. 5. auf Seite 5) „Briefe an die ‚Redaktion“ Die Synchronisation war minderwertig Ihre Kritik des Filmes »Casablanca« ( Ingrid Bergman, Bogart) bedeutete eine schlechte Note für die Künstler, die diesen Film schufen. Dies ist ― von ihnen sicher ungewollt ― eine Ungerechtigkeit, weil nämlich der Originalfilm von dem in Deutschland gezeigten Streifen erheblich abweicht und fast in jeder Hinsicht gut ist. Bezüglich der deutschen Fassung gehe ich mit ihrer Kritik in weitem Ausmaß einig, man müßte jedoch nicht den Film sondern die Synchronisation „verreißen“. Ganz offensichtlich haben die Synchronisatoren Angst gehabt, die ursprüngliche Fassung zu bringen. Da nämlich dieser Film eine ausgesprochen propagandistische Tendenz aufweist und wahrscheinlich noch vor dem Kriegsende gedreht wurde, kann man über seine Eignung für den deutschen Markt sehr geteilter Meinung sein. Gerade die Szenen, welche dem Film den berühmten roten Faden geben, sind herausgeschnitten, was übriggeblieben ist, ist tatsächlich nicht einmal ein Torso, sonder eine Verballhornung und ein Mißbrauch großen Namen und angesehener Künstler.Sicherlich ist der Film heute in seiner ursprünglichen Form überaltert, wahrscheinlich sogar deplaciert. Er bot aber seinerzeit ein gutes Beispiel unaufdringlicher Propaganda gegen einen Feind der Menschheit ― den Terror. Man müßte also eigentlich den Kritikern neben der synchronisierten die Originalfassung zeigen. Dr. Helmut Daum Freiburg

»Die Neue Zeitung« vom 24./25. Januar 1953, Seite 5 Briefe an die Redaktion Conrad Veidt wurde herausgeschnitten Zu dem Leserbrief „Die Synchronisation war minderwertig“ (Nr. 5) möchte ich darauf hinweisen, daß es ohne weiteres möglich gewesen wäre, den Bergman-Bogart-Film in seiner ursprünglichen Form auch in Deutschland zu bringen.. Die deutsche Fassung weist sehr starke Striche auf. So ist beispielsweise die Rolle des Conrad Veidt, der einen deutschen Offizier spielt, völlig herausgeschnitten und dem Film auf diese Weise vollkommen das dramaturgische Salz genommen worden. Ich habe, als ich die deutsche Fassung sah, an die Verleihfirma geschrieben und gefragt, warum dies geschehen sei. Ich erhielt von ihr folgende Antwort: “ . . . Der Film »Casablanca« wurde im Jahre 1942 gedreht, und da er in seiner Originalfassung nicht mehr zeitgemäß und nicht zur Vorführung in Deutschland geeignet war, haben wie bei der Synchronisation des Filmes verschiedene Schnitte vorgenommen, bevor der Film der Freiwilligen Selbstkontrolle vorgelegt wurde. Da »Casablanca« zu einem der eindrucksvollsten Bergman-Filme gehört, wollten wie diesen Film dem deutschen Publikum nicht vorenthalten und haben uns deshalb zu dieser deutschen Neufassung entschlossen.“ Die Haltung der Verleihfirma in Ehren ― aber unter diesem Umständen sollte sie lieber auf die Vorführung des Filmes verzichten. Ich glaube, es ist kein guter Dienst am deutschen Filmpublikum, wenn man es in dieser Weise unterschätzt.“ Dr. Kurt Joachim Fischer, Heidelberg. Die beiden Briefe aus »Die Neue Zeitung« verdanken wir dem Altarchiv des Deutschen Bundestages aus Bonn. Herbert Fleischhauer hat sie gefunden.

Original Stern William Claude Dukenfield

Als es in den USA noch Telefonzellen gab (1990)

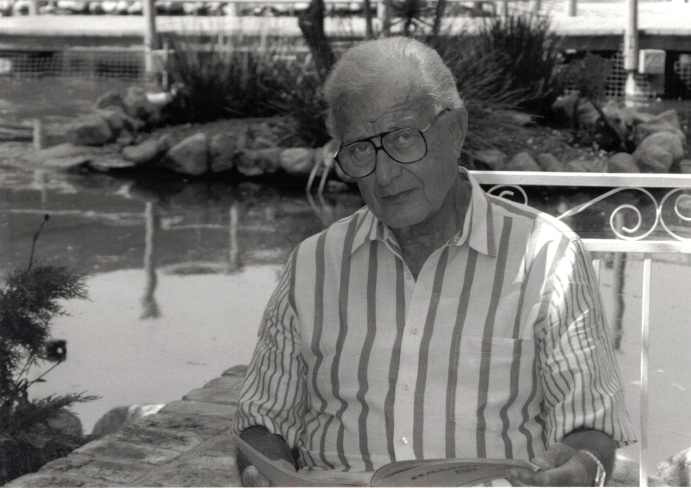

Norbert Kobler (USA) Sohn des Schauspielers Julius Kobler

NorbertKoblerInterviewbearbeitet2020

Fotos Dietmar Bruns Jens Meyer

Interview Jens Meyer

Am 21. Juli 1990 in LA. USA

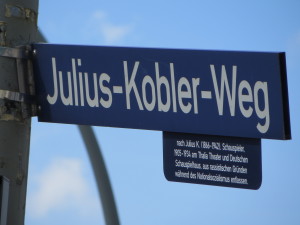

aus: Rita Bake–„NS-belastete Straßennamen in Hamburg“

„Prof. Dr. med. Konjetzny war sowohl NSDAP Mitglied als auch zahlreicher weiterer NS-Organisationen gewesen. 15 Kilometer von dieser Straße entfernt heißt seit 1988 im Stadtteil Langenhorn eine Straße nach Julius Kobler (1866-1942), einem NS-Opfer, der als bekannter Schauspieler im Thalia-Theater und im Deutschen Schauspielhaus auf der Bühne gestanden hatte und 1934 aus so genannten rassischen Gründen entlassen worden war.

„Im Juni 1942 wurde er mit starken Beschwerden [Magenkrebs] zunächst ins Universitätskrankenhaus Eppendorf eingeliefert, wo man ihm jedoch schon nach wenigen Tagen mit der Begründung entließ, dass Juden dort nicht mehr operiert werden dürften, da ein Erlass von 1936 vorschrieb, dass jüdische Patienten nur noch in‚ extremen Notfällen‘ zu behandeln seien.“ 5

In dieser Zeit war Georg Ernst Konjetzny Leiter der chirurgischen Klinik des Universitätskrankenhauses Krankenhauses Eppendorf. Er war seit 1933 in der SA, seit 1936 im NS-Dozentenbund und 1937 in die NSDAP eingetreten. Seit 1939 war er Mitglied des NS-Ärztebundes. 6

Zwar fand Julius Kobler Aufnahme im sehr schlecht ausgestatteten Israelitischen Krankenhaus, aber die ein oder zwei Wochen später aus geführte Operation „hat ihm nicht mehr das Leben retten können; er verstarb dort am 22. Juni 1942. Wenn auch drei ärztliche Gutachten in den 1950er-Jahren einen im medizinischen Sinne unmittelbaren kausalen Zusammenhang zwischen der Verweigerung der Operation im Universitätskrankenhaus und dem Tod Julius Koblers verneinten, war er unzweifelhaft Opfer rassistischer Diskriminierung und Verfolgung durch das NS-Regime.“ Rita Bake Julius Kobler

Henschel / Urich Sass / Streit Bericht von Simone Heller + Martin Klingner

Foto: Henning Scholz 2010

Jüdischer Friedhof in Hamburg Ohlsdorf

Bericht von Simone Heller Rechtsanwältin und Martin Klingner Rechtsanwalt, Hamburg Bericht über das Ergebnis unserer Recherchen

PDF Bericht Simone Heller Rea + Martin Klingner

I. Auftrag

Bei unseren Recherchen hatten wir uns auf zwei Fragen konzentriert, nämlich 1. ob noch Ansprüche auf Entschädigung für die „Arisierung“, d.h. den Zwangsverkauf des Unternehmens „Henschel Film & Theater-Konzern“ unter Wert bestehen könnten und 2. ob noch Ansprüche auf Entschädigung für Grundstücke der Familien Urich-Sass und Henschel, die diese vor ihrer Flucht aus Deutschland in den Jahren . . . besaßen bestehen könnten. „Henschel / Urich Sass / Streit Bericht von Simone Heller + Martin Klingner“ weiterlesen

Waterloo Kino – Malve Heisig – Witwe von Heinz Bernhard Heisig

Protokoll eines Gespräches mit Malve Heisig, am Dienstag, d. 24. Januar 1989 im Haus der Jugend Mümmelmannsberg. Malve Heisig ist zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alt. „Waterloo Kino – Malve Heisig – Witwe von Heinz Bernhard Heisig“ weiterlesen

Protokoll eines Gespräches mit Malve Heisig, am Dienstag, d. 24. Januar 1989 im Haus der Jugend Mümmelmannsberg. Malve Heisig ist zu diesem Zeitpunkt 72 Jahre alt. „Waterloo Kino – Malve Heisig – Witwe von Heinz Bernhard Heisig“ weiterlesen

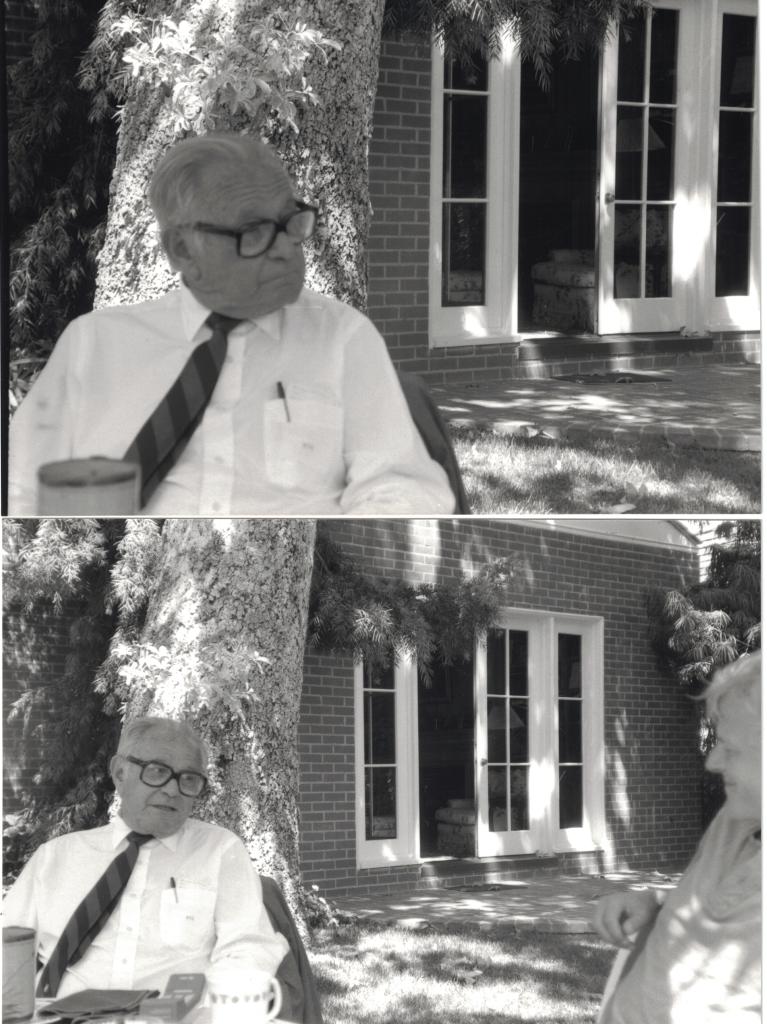

Interview mit Horst Urich Sass am 20. Juli in Los Angeles 1990

pdfurichsassinterview

Interview mit Horst Urich Sass, in Beverly Hills, Californien, USA Sohn des Hamburger Kinobesitzers Hermann Urich Sass.

Interview mit Horst Urich Sass, in Beverly Hills, Californien, USA Sohn des Hamburger Kinobesitzers Hermann Urich Sass.

(Henschel Film – & Theater Konzern Hamburg)

Protokoll des Gesprächs vom 20. Juli 1990

Frage: Wann genau sind sie genau geboren?

Horst Urich Sass: Am 1. Februar 1914. Also ich bin noch Friedensware. „Interview mit Horst Urich Sass am 20. Juli in Los Angeles 1990“ weiterlesen