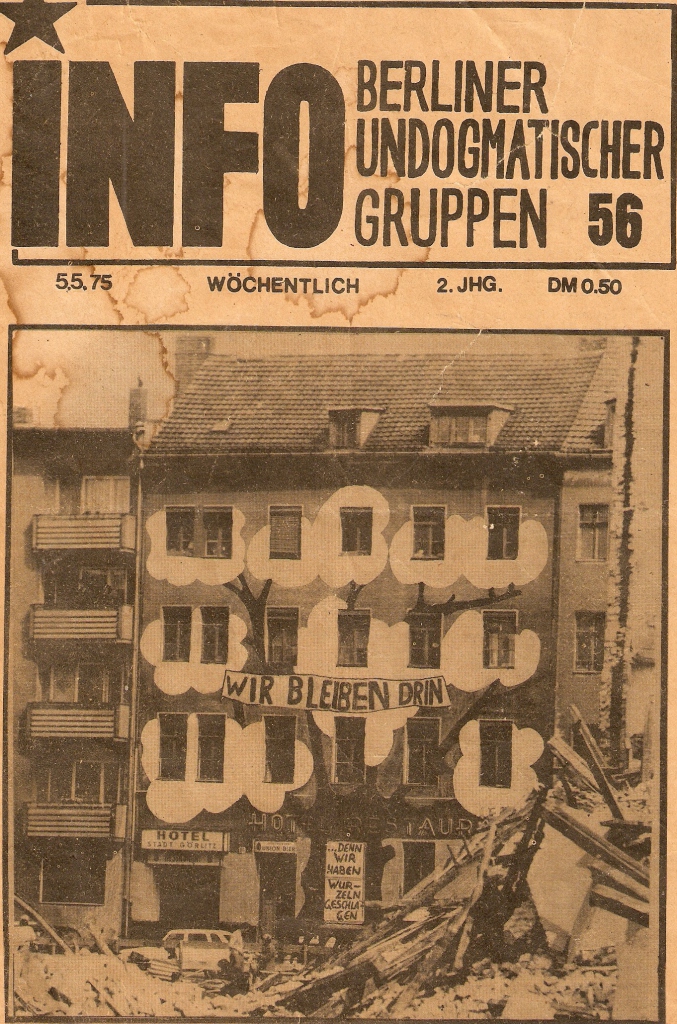

Abschrift (erschienen am 5. Januar 1976 im INFO BUG (INFO BERLINER UNDOGMATISCHE GRUPPEN) ) Nr. 88 und 89 Seite 7 und Seite 17. Überschrift in Faksimile: Der Präsident des Deutschen Patentamts. Daneben die Postanschrift (Ebenfalls im Faksimile: 1000 Berlin 61, den . . . . 1976. . . . Postanschrift: Deutsches Patentamt. Dienststelle Berlin. 1000 Berlin 61. Gitschiner Str. 97 – 103. Fernruf (030) 25 80 61 App. …. Fernschreiber 01836 04

ARBEITSDIENST (modern)

Arbeitslose sind schlecht dran. Wer zudem noch von einer Fach- oder Hochschule kommt und ins ABM-Programm (ABM = Arbeits Beschaffungs Maßnahmen), wie sie es schüchtern nennen (es gab mal einen, der nannte es Arbeitsdienst und baute damit die vielgerühmten Autobahnen), der kann nicht mal mehr richtig weinen. Ich jedenfalls bin jetzt „eingegliedert“ in den Arbeitsprozeß. Das sieht dann folgendermaßen aus: Zunächst ein Vortrag auf dem Arbeitsamt: »Man sei ja nun schon bald ein halbes Jahr arbeitslos, wie man sich das denn denke?« Ich sage: »Ich denke – daß man mir doch eine Arbeit vermitteln solle, draußen steht ja schließlich als Beruf „Arbeitsvermittler“ dran«. »Die Arbeit, die sie suchen, die gibts nicht« Welchen Beruf ich denn stattdessen ausführen wolle? »Schließlich könnte ich doch nicht immer von der Bundesanstalt für Arbeit leben«, »Wieso«, sage ich, »sie leben ja auch davon«. (Kleine Anmerkung von 2021. Der Arbeitsvermittler bei der »ZBF Agentur« in Berlin Steglitz hatte den Namen, ich schwörs, Knebel)

Keine Antwort. Endlich hat er den Schuldigen an der Krise gefunden: Ich gebe zu, ich bin Schuld an den 1,2 Millionen Arbeitslosen. Als ich das endlich eingesehen habe, weiß der Vermittler auch gleich eine Lösung – : so keine Arbeit ist, muß welche beschafft werden. Herr Stingel (*) gibt schließlich nicht umsonst 600 Mio. aus, um am Jahresende den Aufschwung zu verkünden.

Ich kaufe mir eine Flasche Schnaps, ziehe meine schmutzigste Hose an – auch ein paar kaputte Schuhe habe ich noch – und stelle mich zwangsweise vor (andernfalls Sperre der Arbeitslosenhilfe für 4 Wochen). Es nützt alles nichts – der »Senator für Arbeit und Soziales« stellt mich ein. »Deutsches Patentamt« hat er für mich vorgesehen. (Und da lese ich immer in der Zeitung, das man erst überprüft wird, bevor der öffentliche Dienst jemand einstellt – Ich beschwere mich – so unpolitisch sei ich doch nun auch nicht, und Flugblätter habe ich auch schon unterzeichnet).

400 Personen sind auf dem Patentamt – 150 kommen jetzt noch per Arbeitsdienst dazu. Als ich ankomme, sitzen schon 50 beim Personalchef im Büro. Höll heißt der Mensch, hat einen Bart und einen Kursus in der Psychologischen Betriebsführung absolviert. Obwohl er keine Arbeit zu vergeben hat, fragt er jeden, »was er denn bisher so gemacht habe« (einige fallen auch auf den Schwindel rein und bringen noch Zeugnisse mit) »und wo denn wohl der richtige Platz für ihn sei« -. Dann sagt er mit schöner Regelmäßigkeit immer das gleiche: »Kopierer, Keller, Sortieren, Ablegen von Akten«.

Anschließend erklärt er jedem, was denn in diesem Patentamt (auf den Schränken und Regalen leuchtet die Geschichte des Hauses – sie tragen teilweise noch die Hakenkreuze, oder auch die kaiserlichen Inschriften oder einfach Reichspatentamt) eigentlich gemacht wird. Nach einer Woche habe ich dann auch raus: für 50 Oberregierungsräte arbeiten 350 Leute zu, als ANG (Angestellter) oder als ABM (Arbeitsdienst) oder als ARB (Arbeiter). Wer länger hier ist, wird verrückt. Man sie das an denen, die länger hier sind. (Fortsetzung folgt)

(*) Stingel = Er nannte sich damals Präsident dieser Behörde. Handschriftliche Anmerkung des INFO BUG Layouters: aber bitte mit 1-zeiligem Abstand – Papier ist immer noch teuer.

Vermutlich hatte ich meinen Artikel mit 1,5 zeiligen Abstand geschrieben, was dazu geführt hat, dass mein Artikel vor der Veröffentlichung noch mal mit einzeiligem Abstand abgeschrieben werden mußte. Ebenfalls der zweite Teil, der eine Woche später in Nummer 89 auf Seite 17 veröffentlicht wurde. Mit einer Überschrift (Schablone 75 Grad Normschrift, wie sie auch in den Berichtsheften der Maschinenschlosserlehrlinge (Auszubildende hiessen sie erst später) zum Einsatz kam).

A R B E I T S D I E N S T Deutsches Patentamt Dienstelle Berlin 2. Teil

Holz arbeitet ! »Sie sind ja noch jung, vielleicht, wenn sie sich bewähren, werden sie dort auch fest angestellt«. so der Vermittler auf dem Arbeitsamt (Knebel). Kein Interesse bei mir, kein Wunder, die meisten fangen an zu trinken, es gab mal einen, den haben sie jeden morgen nach Frühstück schon über den Platz in der Auslegehalle tragen müssen. Aber die fliegen dann doch raus. Es gibt eine Versammlung- alle Arbeitsdienstleute werden zusammengerufen, ein Vertrauensmann scheidet, ein anderer soll nachrücken. Der Präsident (Des Deutschen Patentamtes) erstattet Bericht. Die Fülle der anstehenden Aufgaben, die Haushaltbeschränkungen – jeder kann ihm seine Sorgen vortragen, ein richtiger Vater. Da gibt es einige Schonbaldrentner, die haben welche, sie sollen rausfliegen, 15 an der Zahl, ja wenn er das rechtzeitig gewußt hätte – aber jetzt – »man hat mich hintergangen« -. Wie das mit der Festanstellung älterer „EINSATZ“ Leute aussieht, ja eine Lohnempfängerstelle wird demnächst frei, kein Interesse bei den ABM-Gehaltsempfängern.

Ein scheidender Vertrauensarzt ist Jemandem in den Arsch gekrochen: die Belohnung: gleich zu Anfang Gruppe D das sind 200,– DM mehr als andere bekommen. Eine Dokumentation hat jeder vor sich liegen. Es gibt Leute, die sprechen öffentlich von Schiebung. Er rechtfertigt sich, wenn man eben so gut sei wie er, einen so wichtigen Posten hier beim Patentamt verantwortlich ausfülle, dann könne man auch Gruppe D erreichen. Innerhalb von 10 Minuten erklärt er der Versammlung, was für ein tüchtiger Mensch er sei. Unausgesprochen greift er die anderen damit an – sodaß seine Lobrede von vielen Zwischenrufen unterbrochen wird. Die meisten betrachten das jetzt als Theaterstück und nicht mal so sehr gutes, der Ersatzmann fehlt immer noch kurz vor Feierabend, also wird schnell gewählt – die Kandidaten sagen nicht viel mehr als Alter, Familienstand – niemand kennt niemand. Und der Präsident lacht, jetzt sind die 15 armen Schweine, die sie vorzeitig (vor neuer Arbeitslosengeldberechtigung) rausgeschmissen (natürlich ohne wissen des Präsidenten) haben, denkt niemand mehr. Mein Nebenmann flüstert mir ins Ohr, wenn es so viele Baldrentner gibt, die das hier machen wollen, warum zwingt man denn uns in dieses Idiotenaktenhaus. Ja,. warum eigentlich? – Bis bald Ihr Diplomsoziologen!! Anonym (weil 1976) Endlich kann ich mich outen. Aber ich lasse es. Der späte Ruhm bekommt mir nicht. Stinki Müller.

JFK – STONE – washed von Renate Holland-Moritz (1992) (Eine Filmkritik)

Die US-Amerikaner lieben ihr Land. Selbst ihre allmächtige und allgegenwärtige Stasi, die Central Intelligence Agency, lassen sie vertrauensvoll gewähren. Oder haben Sie jemals von einem demonstrierenden Ami den Ruf gehört: »CIA in the Production!« Na bitte. Die Jungs sollen ruhig machen, was sie wirklich können: spionieren, infiltrieren, zersetzen. Und Akten anlegen. Oder auch nicht. Kein Gott und kein Gauck, von den die Bespitzelten ganz zu schweigen, dürfen da reingucken.

Diese Art Umgang mit den amerikanischen Stasiakten hat einen nicht zu unterschätzenden sozialen Aspekt: Sie schafft Arbeit. Eine Menge Leute, z. B. Journalisten, Buchautoren und Filmemacher, können eine ganze Menge Geld damit verdienen.

Greifen wir nur einen Fall heraus: den Kennedy Mord. Die Protokolle, so denn überhaupt noch welche vorhanden sind, werden allerdings veröffentlicht. Wenn auch erst anno 2038, ganz 75 Jahre nach der Tragödie. Aber man hat ja schließlich ein Langzeitgedächtnis.

Unter den Augen Tausender Schaulustiger war der jüngste Präsident der Vereinigten Staaten am 22. November 1963 in Dallas erschossen worden. Der blitzartig gefaßte Täter hieß nicht J. R. Ewing, sondern Lee Harvey Oswald, war 24 Jahre alt, mit einer Russin (!) verheiratet und selbstverständlich Kommunist.

Nachdem er zwei Tage lang seine Unschuld beteuert hatte, wurde auch er vor laufenden Kameras gekillt. Und zwar vom mafiösen Nachtclubbesitzer Jack Ruby, den es kurze Zeit später ebenfalls dahinraffte.

Als das neugierige Volk nach Aufklärung schrie, stellte der neue Prä-sident Lyndon B. Johnson eine Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des Obersten Richters der USA Earl Warren zusammen.

Nun dauerte es nur noch zehn Monate, bis jedermann erfahren konnte, wie alles gelaufen war.

Also: Oswald, das Kommunistenschwein, hatte die Tat ganz allein geplant und begangen. Aus einem uralten defekten Gewehr feuerte er innerhalb von acht Sekunden drei Schüsse auf sein 50 Meter entferntes bewegliches Ziel JFK ab. Eine Kugel erwies sich als zauberkräftig. Sie traf Kennedy erst in den Rücken und dann in den Hals. Danach verließ sie den Präsidenten, um den vor ihm sitzenden Gouverneuer Connally durch den Rücken in die Brust zu treffen, im freien Flug einen Speichenknochen seiner linken Hand zu zersplittern, sich anschließend durch seinen rechten Oberschenkel zu bohren und endlich direkt vor die wachsamen Polizisten zu rollen.

So und ähnlich überzeugend argumentierte der Warren Report. Wer sich beim Durchackern der 26 Bände nicht totgelacht hatte, kam unter Umständen auf die Idee, selbst Nachforschungen anzustellen. Es fanden sich Zeugen, die andere Schützen gesehen und drei weitere Schüsse gehört hat-ten. Die Spuren führten in die Unterwelt und ins Pentagon, zu FBI und CIA, und wer was ausgesagt hatte, das auf eine Verschwörung, gar auf einen Staatsstreich deutete, verstummte sehr bald und für immer.

Nun brach die Zeit der Vermarktung an. Mehr als 100 Fernsehsendungen wurden ausgestrahlt und mehr als 600 Bücher erschienen zum Fall Kennedy. Darunter »Auf der Spur der Mörder« von Jim Garrison, Bezirksstaatsanwalt von New Orleans. Er bewies, daß Oswald ein kleiner CIA-Spitzel war, der den tödlichen Schuß gar nicht geführt haben konnte. Er untersetzte auch die Komplott-Theorie durch einleuchtende Fakten.

Und nun wirds leider ein bißchen kriminell. Oliver Stone (»Platoon«) bemächtigte sich nämlich des Garrison-Reports und strickte es zu dem Hollywood Monumentalsschinken »JFK John F. Kennedy – Tatort Dallas« um.

Wieder und wieder zelebriert der manische Filmer den Mordhergang in einer unentwirrbaren Verschlingung von Dokumentaraufnahmen und nachgestellten Szenen. In trommelfeuerartiger Abfolge von Wort und Bild entbietet er jeden Krümel der Garrisonschen Recherchen. Als Lockfett benutzt er dieses spezifische Hollywood-Schmalz, von dem einem so richtig schön schlecht wird. Wenn beispielsweise Sissy Spacek alias Mrs. Garrison gurrt, der tote JFK möge sich ein bißchen gedulden, weil sie dringend mit Mr. Garrison ins Bett will. Oder wenn der eins so nett mit dem Wolf tanzenden Kevin Costner, nunmehr STONE-washed wie ein magenkranker Hauptbuchhalter, als Jim Garrison Tränen vergießt, weil mit dem Mord an Kennedy »der heimliche Mord im Herzen des amerikanischen Traums« stattgefunden habe.

Denn – und das ist das Glaubensbekenntnis des Oliver Stone – JFK war der Messias. Wäre uns der Erlöser nicht schon wieder genommen worden, hätte es keinen Vietnamkrieg gegeben, kein Watergate und keinen Golfkrieg. Frieden wäre auf Erden und den Schwarzen wie den Weißen ein Wohlgefallen. Amen.

Und dann läßt Stone seinen Helden noch einen denkwürdigen Satz sagen: »Wenn das Alte nicht mehr funktioniert, dann geh einen Schritt weiter nach Westen.«

Bis Amerika etwa? Besten Dank! Da sind mir einfach zu viele Spinner. Und vor allem viele zu viele unkontrollierbare Stasileute.

Renate Holland-Moritz (1992)

Ach und Wolfgang Neuss hatte auch noch was zu den Kennedy Mördern gesagt, moment mal ich muss mal nachsehen, nachhören.

Wolfgang Neuss hat seinen Onkel und seine Tante in Treptow besucht. „Ein Glück, sagt er, daß dieser Oswald-Mörder Rubinstein heisst. Stell dir mal vor, der heisst zufällig Müller, Meier oder Schulze? Würden die Leute in der ganzen Welt noch glauben, wäre ein Deutscher gewesen!“ (Das jüngste Gerücht. Von und mit Wolfgang Neuss, LP Fontana 885405 Schallplatte 1964).

Aus dem Buch : Der Totale Neuss, Seite 302. Zitat: „1963 – Zwei Jahre nach dem Mauerbau steckt der Ost-West-Dialog in einer Krise. Nach zähen Verhandlungen zwischen den deutsch-deutschen Behörden kommt es zu einem Passierscheinabkommen, das Westberlinern ermöglicht, ihre Verwandten im Ostteil der Stadt zu besuchen. Im November fällt Kennedy, der noch im Juni vor dem Schöneberger Rathaus die Berliner mit dem Spruch »Ich bin ein Berliner« begeistert hatte, in Dallas einem Attentat zum Opfer. Der mutmaßliche Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald wird – bereits in Polizeigewahrsam – von Jack Rubinstein alias Ruby, einem Barbesitzer von zweifelhaftem Ruf, auf offener Straße erschossen. Die näheren Umstände des Kennedy-Mordes wurden nie aufgeklärt.“

Auszug aus “Die tote Else“ Renate Holland-Moritz: “Aus ihnen wird wohl nichts werden, es sei denn, Sie gingen zum Film oder zur Presse.“ Dieser Stoßseufzer eines geplagten Studienrates, den meine geringen Kenntnisse im Fach Chemie tief erschüttert hatten, war als Beleidigung gedacht; ich aber hielt ihn für eine Art vernünftiger Berufsberatung. Also kündigte ich meiner Köpenicker Oberschule unmittelbar nach Absolvierung der 10. Klasse und begab mich auf Stellungssuche. Der Verlag Kultur und Fortschritt leistete sich Mai 1952 den Luxus, einen ahnungslosen 17 jährigen Teenager als Redaktionsvolontär einzustellen. Ich begann in einer wissenschaftlichen Vierteljahreszeitschrift und wurde mangels andrer Fähigkeiten mit der Zusammenstellung des Sachregisters für ein enzyklopädisches Werk betraut. “Das Alphabet werden Sie ja wohl beherrschen“, sagte der Chefredakteur. Damit irrte er. Zumindest war mir nicht geläufig, daß auch die jeweils nächstfolgenden Buchstaben der alphabetischen Ordnung bedurften. Als nach wenigen Wochen ruchbar wurde, daß bei mir “Arbeiterklasse“ den Vorrang vor “Akademie der Wissenschaften“ hatte, mußte ein fünfköpfiges Team von Slawistikstudenten engagiert werden, um die von mir gestiftete Konfusion zu entwirren. Einige der inzwischen gestandenen Professoren und Doktoren erinnern sich noch heute gern der so unverhofften wie beträchtlichen Nebeneinnahme.

Nach diesem Desaster übernahm mich Harald Hauser, Chefredakteur der im selben Verlag erscheinenden populärwissenschaftlichen Monatszeitschrift “Die neue Gesellschaft“. Hauser war ein guter Journalist und ein großer Mutmacher. Junge Leute, die viel lasen und respektvoll mit der Muttersprache umgingen, hatten seine Symphatie. Die allerdings verscherzte ich mir weitgehend, als ich eines Tages daranging, Gorki zu redigieren. Der Satz “Ein Mensch – wie stolz das klingt“, kam mir doch ein wenig dürftig vor, so daß ich änderte: “Ein Mensch zu sein – wie stolz das klingt!“ Danach gab mich Hauser ohne erkennbares Herzdrücken an die Wochenzeitschrift “Friedenspost“ weiter.

Hier stand ich unter der Obhut des stellvertretenden Chefredakteurs Heinz Stern, später langjähriger Chefreporter des “Neuen Deutschland“ und der mit Recht so beliebten Gazette “Das Magazin“. An die “Friedenspost“ werden sich heute höchstens noch einige ältere Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft erinnern, deren Zentralorgan das Blättchen darstellte. Eine gewisse dogmatische Kopflastigkeit und der für damalige Zeiten charakteristische hölzerne Stil hielten die Verkaufszahlen in Grenzen. Ich erinnere mich, daß vor allem die Zehnerkassierer der Freundschaftsgesellschaft hartnäckigen Beitragsschuldnern die Zeitschrift als eine Art Ablaßbrief aufschwatzten. Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe zuteil, die letzte Seite redaktionell zu betreuen.Sie war zu zwei Dritteln dem Sport vorbehalten, während der sogenannte Keller dem Rätsel gehörte. Vom Sport verstand ich nun nachweisbar weniger als nichts. Das fiel zunächst gar nicht auf, denn mein ständiger Mitarbeiter Heinz Machatschek, der sich inzwischen einen Namen als populärwissenschaftlicher Autor seiner Hobbygebiete Schach, Weltraumfahrt und Heraldik gemacht hat, lieferte jede Woche druckreife Artikel zum Thema Sowjet-Sport. Aber eines unvergeßlichen Tages im Oktober 1953 kam die Wahrheit über mein sportliches Unvermögen an den Tag.

Ein großes internationales Fußballspiel war angesagt, nämlich das Freundschaftstreffen “Torpedo Moskau–ZSK Vorwärts. “Vorwärts“, die Mannschaft der Kasernierten Volkspolizei, gehörte, wie ich dem Agenturmaterial entnahm, der Liga an. “Torpedo“ hingegen stellte die drittbeste Mannschaft der Sowjetunion. Und das erschien mir nun mehr als ein Frevel. Also schrieb ich einen Brand-Artikel, in dem die Organisatoren des Spiels beschimpfte, weil sie den sowjetischen Meistern einen minderen Gegner zumuteten. Er endete mit den apodiktischen Worten: “Das Publikum erwartet mit Recht ein Spiel gleichwertiger Mannschaften, und dazu müßte man “Torpedo“ eine DDR Auswahl gegenüberstellen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht“. Leider vermochte ich trotz aller Empörung nicht mehr als eine Druckspalte zu füllen. Deshalb besorgte ich mir die Fotos der elf sowjetischen Spieler und plazierte sie schön groß auf der Seite. Die ungenügenden “Vorwärts“ Kicker mußten sich mit einer namentlichen Aufstellung begnügen. Am 29. Oktober 1953 marschierte ich wie Zehntausende andere Berliner ins Walter-Ulbricht-Stadion. Zu meinem Entzücken sah ich, daß viele Fußballfans die “Friedenspost“ in der Hand hielten und mit weit aufgerissenen Augen meinen Beitrag lasen.

Zum erstenmal stand ich dem Phänomen gegenüber, gelesen und – wie mir schien – verstanden zu werden. Ich fieberte dem Beginn des Spiels vor allem seinem unvermeidlichem Ausgang entgegen. Plötzlich kam einer der gestandenen Sportjournalisten auf mich zu und sagte väterlich: “Also Kleene, am besten, du jehst janz schnell nach Hause. Wenns sein muß, schieß ick dir den Weg frei!“ Obwohl ich der dunklen Rede Sinn nicht verstand, gehorchte ich aufs Wort. Beim Verlassen des Stadions befragte ich immerhin noch den Zeitungsverkäufer am Kiosk, womit denn der sensationelle Verkaufserfolg der “Friedenspost“ zu erklären sei. Der Mann kicherte. “Es war wejen die Fotos von die Russen. Dafür hatten die richtijen Zeitungen wohl keenen Platz“. Zu Hause kroch ich fast ins Radio, wie später nur noch zu Zeiten der Friedensfahrt-Berichterstattung. Aber meine Niederlage war so total wie die der sowjetischen Gäste “Torpedo“ Moskau verlor gegen ZSK “Vorwärts“ mit 4:2 Toren. Ein Grund für mich, an dem viel zitierten Satz “Von der Sowjetion lernen, heißt siegen lernen“zu zweifeln. Ich weiß nicht, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen meiner journalistischen Fehlleistung und dem Ableben der “Friedenspost“ bestand, jedenfalls wurde das Blättchen noch im November 1953 eingestellt“ .

Renate Holland-Moritz, in “Die tote Else – Ein wahrhaftiges Klatschbuch“, Eulenspiegel Verlag Berlin. 2. Auflage 1988.

Apropos Alexanderplatz (Nach wem ist er benannt, der Berliner Alexanderplatz?)

Hallo Wiebeke, das muss eine Nacht im Januar oder Februar gewesen sein. Wir, die Deutschen waren damals noch zu zweit, (bzw. nach einer anderen Theorie auch zu dritt. Wolfgang Neuss, der Stern meiner Jugend und Tucholskyleser (Gripsholm), hat daraus gemacht: Eine typische Tucholsky Sauerei, was solln wir hier denn zu Dritt? Ich hatte jedenfalls gerade mein Stipendium von meinem Konto bei der Sparkasse der Stadt Berlin West abgeholt (440,– DM) und ueber den Bahnhof Friedrichstrasse die Stadt in Richtung des Ostteils verlassen, der sich damals laecherlicherweise Hauptstadt der DDR nannte. Ich weiss nicht mehr wie, aber mein letzter Aufenthalt war in der Muenzstrasse in einer Kneipe gewesen. (Mit einer Toilette im Keller). Als ich dann kurz vor Ladenschluss (24.00 Uhr) wieder im Traenenpalast war, um die Rueckreise anzutreten, stellte ich zu meinem Entsetzen fest, dass mein Pass, mein Visum und mein Stipendium in einem unbeachteten Augenblick (ich war zum Pinkeln in der Toilette im Keller) den Besitzer gewechselt hatten. Die Geschichte ist natuerlich noch laenger, aber hier kuerze ich sie jetzt ab.

Auf diesem Wege gelangte ich jedenfalls in das sagenumwobene Polizeipreaesidium am Alexanderplatz und hatte genuegend Zeit, ueber alles nachzudenken. Den ueberaus freundlichen Polizeibeamten (Sie nannten sich damals Volkspolizei – VP) habe ich mehrfach gebeten, mich in eine Zelle zu stecken, weil es auf dem Flur so schweinekalt war. Hat er nicht gemacht, mit dem Hinweis, ich wuerde morgen zur Bildzeitung laufen und dort schildern, wie man mich im Arbeiter- und Bauernparadies misshandelt haette. (Der VP hatte das Paradies in seinem Redebeitrag anders genannt, hab ich aber vergessen wie.) Obwohl ich versicherte, dieses nicht zu tun, hat er mich lieber weiter im Flur frieren lassen.

Jedenfalls haben wir zusammen die Nacht verbracht, nicht wie Du jetzt denkst. Wir sind mit seinem Trabant durch die naechtliche Hauptstadt der DDR gefahren, haben den Kneipenwirt aus dem Schlaf geholt und gefragt, ob er vielleicht zufaellig meinen Pass und mein Geld gefunden haette, hatte er aber nicht, wie er aus dem Fenster rief. Und, meine Hauptsorge, es war noch niemand auf meinem Pass in den Westteil der Stadt gelangt, was ich ueberaus freundlich von dem Dieb fand. Es haette sonst leicht so aussehen koennen, als dass ich meinen Pass an einen ausreisewilligen DDR Buerger verkauft haette, der die Absicht gehabt hatte, das Paradies der Arbeiter und Bauern lieber zu verlassen, und was der Gedanken der Klassenfeinde sonst noch so gewesen sein koennten. Nicht so ungeduldig sein. Deine Frage wird schon noch gestellt und auch beantwortet werden.

Jedenfalls, als mein Repertoire erschoepft war, habe ich dem VP genau diese Frage gestellt. Die, die Du mir auch gestellt hast. Die, nach wem ist der Alexanderplatz in Berlin genannt. Und da der Mann hochgebildet war, wusste er auch gleich eine Antwort. Der Alexanderplatz ist nach dem russischen Zaren Alexander, ich glaub es war der I., benannt worden. Ob das nun aber ein Vorname oder ein Nachname dieses Zaren war, habe ich damals nicht gefragt.

Offensichtlich waren die Russen mit ihren Peinigern immer auf Du, sonst waere ja Iwan, der Schreckliche auch ein Herr namens Herr Iwan gewesen. Ich weiss, das wolltest Du jetzt gar nicht alles wissen, aber so ist das nun mal. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das Buch ist (falls Du noch nicht alles ueber den Stalinismus und die verfickte deutsche Revolution der Matrosen weisst) eine spannende Lektuere. Fehlt noch, wie es zu dem englischen Ausdruck kam: A little drink in the morning time, ist better, als den ganzen Tag gorkeinen, aber das ist eine andere Geschichte.

Achja, das Buch das ich Dir empfehlen wollte. Es hat den nicht gerade verkaufskraeftigen Titel: Von Kiel bis Leningrad. Bei der Nennung der Stadt Kiel kommt bei mir sofort die Idee der Langeweile und bei der Nennung der Stadt Leningrad kommt mir auch irgend was Langweiliges ueber die verlorene Diktatur des Proletariats in den Sinn. Jedenfalls kein Grund fuer eine Geldausgabe. Ohne langweilige Buecher kann man sich auch gut langweilen. Dieses Buch jedoch, man wuerde es nicht denken, ist tatsaechlich spannend. Und auch noch lieferbar. Erschienen im Berliner Basis Druck Verlag, und auch nicht ganz billig. Und mit vielen Worterklaerungen, 311 an der Zahl. Nur das Wort Sledowatel (auch Sledovatel), das mir zuerst auf Seite 263 aufgefallen ist, wird leider nicht erklaert. Doch die Suchmaschine Metager.org hat es gefunden: Sledovatel = Ermittler, Vernehmungsbeamter!

Das sollte der Basis Druck Verlag bei einer Neuauflage als Nummer 312 noch hinzufuegen. Achso: Das Buch heisst: Von Kiel bis Leningrad. (Untertitel: Erinnerungen eines revolutionaeren Matrosen 1917 – 1930) Autor ist Hermann Knüfken, ISBN : 978-3-86163-110-1, hat 474 Seiten und kostet 28,00 Euro in der gebundenen Ausgabe. Verlag: BasisDruck Verlag. Schliemannstr. 23 10437 Berlin, 030 44576 80. www. basisdruck.de

Vor 50 Jahren: Die wirklich, wirklich, wahre Geschichte der Walde 81

Ich hatte nicht viel Zeit. An jenem Freitag im Februar. Februar 2020. Ein kurzes Foto und schnell wieder zurück. Zu Hause habe ich mir dann die Sache genauer angesehen. Erst war ich erschrocken. Dann erbost. Und dann habe gedacht: Sie haben es nicht verstanden. Sie dachten, sie haben die Fassade restauriert. Aber sie haben das Bild nur zerstört. Nach 45 Jahren. Nur ein Missverständnis? Wie kann das sein? Woher kommt es? Vielleicht kennen sie nur die Kurzversion: Ein besetztes Haus? Vielleicht verstehen sie mehr, wenn sie sich die Zeit nehmen für die lange Version? Wenn sie das Besondere verstehen. Das, was uns unterscheidet von ihnen heute. Und das alles nur, weil mich einer, der am Anfang nicht dabei war, einer aus dritten Walde Generation, gefragt hat, ob die erste Generation nicht was zum 50. Geburtstag der Walde 81 machen will. Der 50. Geburtstag wäre dann irgendwann im Sommer 2022.

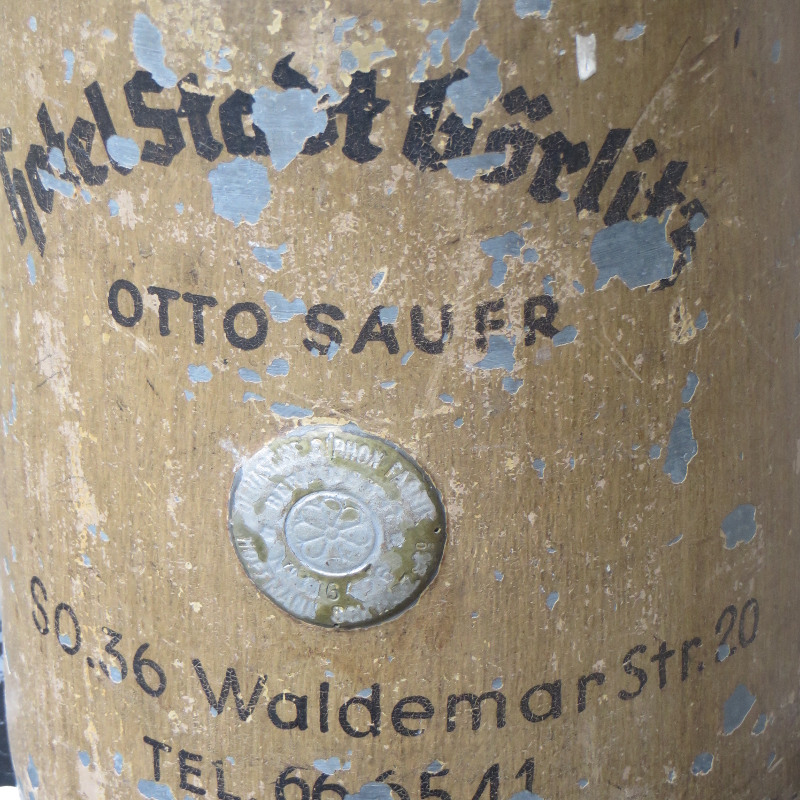

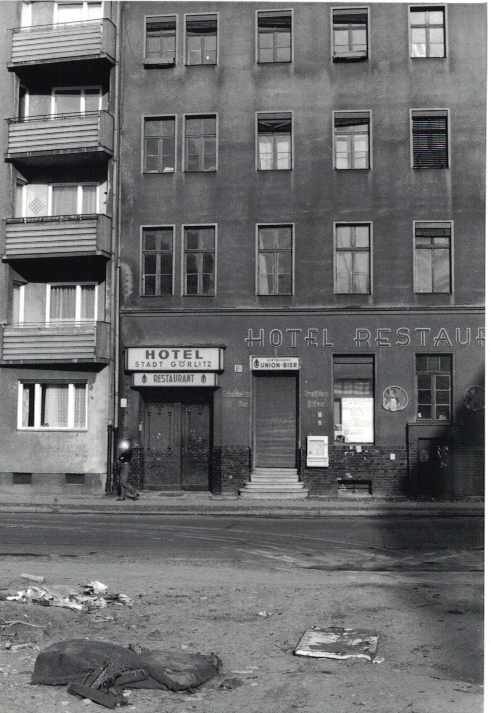

Aus der Walde: Ein tragbares Bierfass (10 Liter), umgearbeitet zu einem Papierkorb. Gefunden im Juli 1972 im Haus Hotel Stadt Görlitz in der Waldemarstrasse 81 in SO 36, Berlin Kreuzberg. Als der Behälter noch als tragbares Bier Fass benutzt wurde, hatte die Waldemarstrasse eine andere Nummerierung. Hotel Stadt Görlitz, Waldemarstrasse 20, Telefon 66 65 11. Als Inhaber wird Otto Sauer genannt, was Sinn macht.

Korrektur 2022. Nein, eine andere Nummerierung hat es nicht gegeben: Waldemarstr. 20 war Waldemarstr. 20. Und Nummer 81 war Nummer 81.

Dieser Link hat uns den Weg zur Waldemarstr. 20 gezeigt: http://www.zwangsarbeit-forschung.de/Lagerstandorte/Kreuzberg/kreuzberg.html

Wenn man diesem Link Glauben schenkt, dann ist der gefundene Biereimer tatsächlich aus dem Hotel Stadt Görlitz, Waldemarstr. 20. Inhaber (1942-45): Otto Sauer. Damals genannt: Ausländerheim Hotel Stadt Görlitz, von AEG-AT gemietetes Hotel frühester Beleg 1.1.1942 bei einem Luftangriff am 14. April 1945 zerstört.

Dieser Otto Sauer hat vermutlich das Haus in der Waldemarstrasse 81 gekauft oder gemietet und hatte seine Habe u. a. auch den Biertransportbehälter mitgenommen.

Aber gibt es nach diesem offensichtlichen Missverständnis: Wir bleiben drin und wir bleiben alle, noch einen Grund sich zu treffen? Gibt es wirklich irgendwas zu Feiern? Vielleicht haben sie mit ihrer angeblichen >Restaurierung< alles verbockt? Vielleicht haben wir es auch verbockt, weil nicht alles in die Gegenwart gekommen ist, von dem, was damals so passiert ist. Vielleicht hilft ihnen die wirklich wahre Geschichte der Walde 81 weiter. Ihnen und letztlich auch uns. Damit wir einen Grund zum Feiern finden! Wie einfach wäre das Leben gewesen, wenn es so gewesen wäre, wie es übermittelt wurde. Einmal besetzen und fertig. Nein, so ist es nicht gewesen. So leicht hatten wir es nicht. Vielleicht wird es klarer, wenn wir die Mühen ausführlich schildern, die wir bei der Umsetzung hatten. Vielleicht macht es denen Mut, die heute vor einer ähnlichen Mühe stehen und sie noch scheuen.

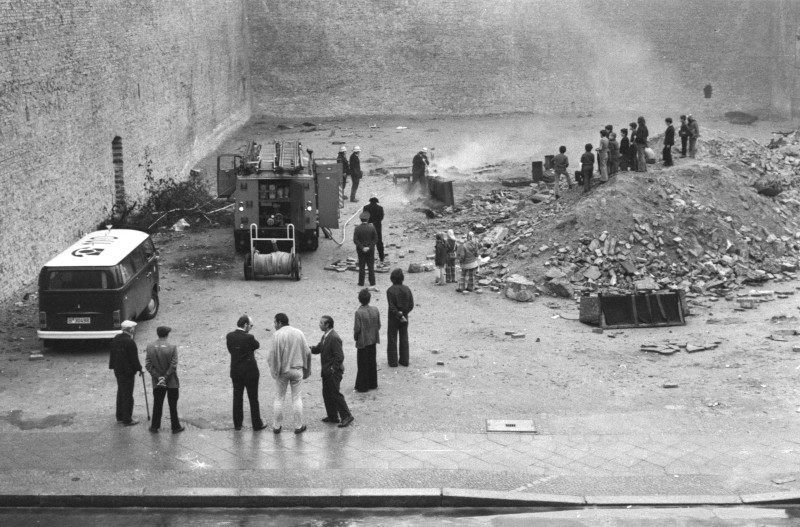

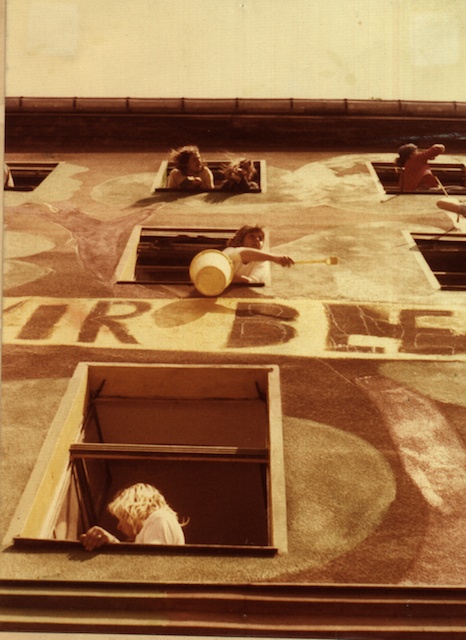

Also kommt jetzt die wirklich wahre Geschichte der Walde 81. Ein Haus. Gemietet. Nicht besetzt. Ein Mietvertrag, der nach zwei Jahren endet, ausläuft. Ein Untermietvertrag. Ein Untermietvertrag, den man, mit dem Hauptvermieter gerne verlängern würde. Der aber nicht will. Der keine Mieter will. Der nur ein leeres Haus will. Ein Haus, dass man schnell abreißen kann. Ein Vermieter, der sich weigert zu vermieten. Sich weigert, weil hier mit dem Abriss das große Geld zu machen ist. Jeder Abriss, der ein paar Tage dauert, spült 300 TDM in die Kassen des Hauptvermieters. Einem Vermieter, dem man einen großen Brief auf die Hauswand schreibt, nachdem man schon so viele Briefe geschrieben hat, die nicht oder nur mit Nein beantwortet wurden. Ein Brief, damit es alle sehen können. Mit der einzigen Botschaft, die man hat: WIR BLEIBEN DRIN. Und jetzt heute. 2020. Fünfundvierzig Jahre später stellt sich die Frage: Wieso ist das damals gelungen? Das mit dem DRIN BLEIBEN?

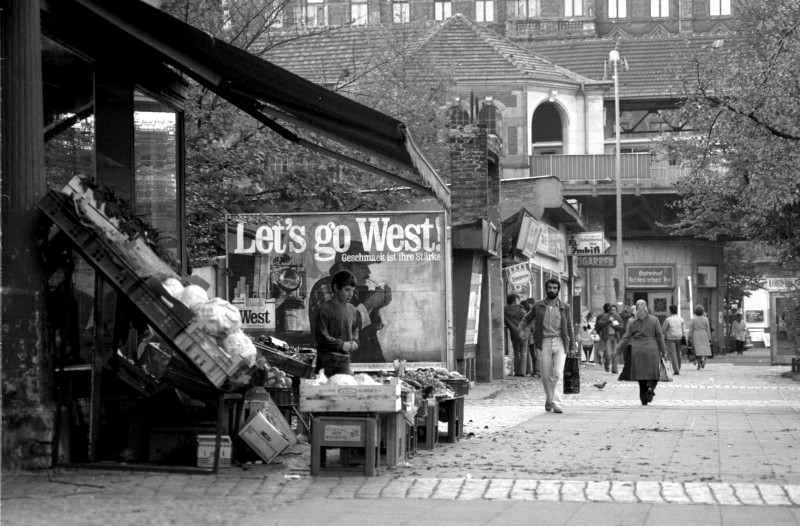

Block 100 haben sie es genannt. Und den Block weg gehauen. Die Herren der Kugelbagger und der Wasserspritzen. Mit Kugelbagger und Wasserspritzen haben sie sich die Freiflächen vergoldet. Jede Lücke ist bares GELD für sie, so hatten sie und wir später auch, herausgefunden. Wieso konnte es dennoch gelingen, das Haus in der Walde 81 den Abrisskugeln zu entreißen?

Oft hatte der Gegner doch schon gezeigt, wie übermächtig er war! Damals in Kreuzberg. Mit Prämien wurden die Mieter ins Märkische Viertel gelockt: Weg von der Toilette, eine halbe Treppe tiefer. Weg von der Ofenheizung, mit den Briketts und Eierkohlen im Keller oder auf dem Dachboden.

Dann die >Zwischenmieter< ohne Rechte. Die Mieter zum Kaputtwohnen der Häuser: Studenten und Migranten. Die selten zueinander fanden. Und es manchmal dann doch gelang, dass gemeinsam an einem Strang gezogen wurde. Und auch noch in die gleiche Richtung. Nicht einfach so was. Nur mit Pinseln allein nicht zu schaffen.

Der Gegner, der Nicht-Vermieter, der sich über die wahren Machtverhältnisse von uns täuschen liess, die vor Ort herrschten. Hätten sie auch nur geahnt, wie kurz unsere Arme doch waren. Unsere Plakate kamen gut an. Ein einziges, gut gemachtes, hatte eine große Wirkung. Täuschend ähnlich den offiziellen Plakaten. Nur in wenigen Exemplaren fanden sie aufmerksame Beobachter. Und immer wieder gab es Richtigstellungen der Gegner. Nein, so sei es nicht. Es wäre so und so. Hätten sie geahnt, wie wenig aktive Menschen diese Plakat Fälschungen in die Öffentlichkeit gebracht haben. Sie wären mit ihren Gegendarstellungen nicht darauf eingegangen. Und erst diese Gegendarstellungen machten unsere Forderungen tatsächlich populär. Hätten sie gewußt, das da nur kleiner Haufen aktiv war, dann wären unsere Drohungen glatt verpufft. Und es waren ja auch keine ernsten Drohungen.

In Wahrheit hatten wir gar nichts zum Drohen, wenn wir am Telefon behaupteten, es würde etwas passieren, wenn nicht in 15 Minuten das Wasser in dem Haus gegenüber wieder angestellt wird, das sie im Auftrage gerade hatte abstellen lassen. Wir hatten nichts zum Drohen. Sie wußten nur, die Leute mögen uns und sie nicht. Aber die, bei denen das Wasser dann nach 15 Minuten wieder aus dem Hahn lief, die wurden unsere Freunde. Oder wenn sie mal wieder heimlich den Strom abgestellt hatten und die Mieter plötzlich im Dunkeln saßen und der entsprechende Anruf bei Ihnen ankam. Wenn nicht . . . dann. Ich kann es nur wiederholen. Eigentlich hatten wir nichts zum Drohen. Aber die Leute, denen wir auf diese Weise geholfen haben, zeigen sich dankbar.

Sie kommen und gewinnen Vertrauen. Zeigen Verständnis, Sympathie und was man ihnen zur Unterschrift vorgelegt hat. Oft, ohne jede gesetzliche Grundlage. Das solche Texte in die Öffentlichkeit gelangen, das wollen sie auf jeden Fall verhindern. Und weil ein seriöses Auftreten die halbe Miete ist, werden auch die ungesetzlichen Texte in den Mietverträgen immer seltener. So merken die Herren von der städtischen Gesellschaft BEWOGE, auf der anderen Seite wird ihr Handeln genau beobachtet. Beachten plötzlich Gesetze, von denen sie früher behauptet hatten, es gäbe sie gar nicht. Ersatzwohnraum muß nicht nachgewiesen werden. Solche Sätze werden jetzt vermieden.

Als sich das bei den Verantwortlichen herumgesprochen hatte, wurden unsere Anrufe oft sofort bis nach oben durchgestellt. Zu den Herren an der Spitze. Zwingelberg und Könnecke und wie sie alle hiessen, die sich da eine goldene Nase, natürlich nicht für sie selbst, verdient haben.

Und sieht man sich heute ihre >Hinterlassenschaften< an, ihre verfallenen Neubauten und vergleicht sie mit der unseren, so schneidet >unser Haus<, die Walde 81, nicht schlecht ab.

Unser Vertrag war im November 1974 ausgelaufen. Es gab einen Menschen in der Baubehörde, der fand unsere Gemeinschaft glaubwürdig. Und unterstützte uns. Er ist zwischenzeitlich verstorben und soll deshalb hier auch namentlich genannt werden: Hermann Hucke, Mitarbeiter in mittlerer Ebene der Wohnungsverwaltung. (Wir hatten ihm viel zu verdanken). Im Februar 1975 der vertragslose Zustand. Wir blieben drin. Nun war das Haus tatsächlich besetzt. Das Haus war verkauft worden. An wen, das wußten wir nicht. Und wir bekamen Unterstützung. Von vielen und einem, der sich mit den geltenden Gesetzen gut aus kannte.

Auch er, schon verstorben: Rainer Graff. Architekturstudent. Er und einige andere haben den Baum, der dann am 1. Mai 1975 auf die Hauswand gepinselt wurde, entworfen und sich auch darüber Gedanken gemacht, wie man die Bemalung ohne teures Gerüst hinbekommen kann. Mit Kreide wurden die Umrisse der Zeichnung auf die Fassade gebracht. 250,00 DM kosteten die Farben (gelb, grün, weiss) und einige Stunden bis das Bild fertig war und 45 Jahre seine Propagandawirkung verbreitete. Dreissig Leute aus dem Haus und der Nachbarschaft waren beteiligt.

Ich war befreit wegen Höhenangst und durfte mit der Kamera Aufnahmen machen. Es ist natürlich nur meine Wahrheit, die in diesem Text untergebracht ist. Aber vielleicht auch unsere Wahrheit. Das werde ich wissen, sobald ich diesen Text unter denen verbreitet habe, die damals dabei waren. Wer alt ist und rückwärts schaut, so wie wir, ahnt noch, das der Weg, der jetzt so klar hinter uns liegt, kein gerader Weg war. Als gerader Weg wäre er sicher nicht möglich gewesen. Er war ein Weg voller Zweifel. Mit Schrecken, die wir noch nicht ahnten. Doch auch mit viel Glück, für das wir nichts konnten. Das zwar erhofft war, aber dann doch mit Wucht auf uns nieder prallte. Im Ergebnis meist, rückwärts schauend, viel Bestätigung und Zuneigung.

Nein, ich hätte es nicht anders machen wollen und dahinter auch der Zweifel, dass der Weg anders nicht so steinig gewesen wäre, das manche, die den Versuch vorzeitig abgebrochen haben, besser daran gewesen sind. Einen Versuch der Klärung ist es allemal wert. Schon damit künftige Generationen, die Nutzen von unseren damaligen Tätigkeiten haben, nicht denken, dass dieser Weg ohne Mühe war. Dass man sich einfach davon lügen kann. Und bequem auf den Erfolg warten. Auf das Schlaraffenland. Oder gar, das das bequeme Leben auch die Kraft hat, anderen zum einem bequemen Leben zu verhelfen. Etwas zu tun für die, die einem Leid tun.

So wie die, die jetzt nach 50 Jahren in einer Genossenschaft wohnen, für die sie nichts können und sich deshalb in falscher Weise äußern über die, die ihnen diese Bequemlichkeit ermöglicht haben und deshalb zu der Ansicht gelangen, dass sie nichts zerstört, sondern nur etwas restauriert haben. Da müssen wir jetzt widersprechen. Nein sagen. Das haben wir nicht gemeint. Wir sprachen von uns. Und wir wollten anderen zeigen: Es geht. Es geht, wenn man etwas für sich selber tut. Das gibt auch anderen den Mut, etwas für sich selber zu tun. Eben trotzig zu behaupten: WIR BLEIBEN DRIN und nicht scheinheilig für andere zu behaupten WIR BLEIBEN ALLE. Eine Parole, die abgemalt ist und abgemalt klingt. Abgemalt in der Hafenstrasse in Hamburg.

Eine Parole, die vermutlich die Flüchtlinge meint, für die man etwas tun muss, damit sie nicht alle ertrinken. Nein, das war die Walde 81 nicht. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum die Parole: WIR BLEIBEN DRIN dort 45 Jahre gestanden hat. Bevor der Text unter WIR BLEIBEN ALLE verschwunden ist. Fünfundvierzig Jahre sind eine lange Zeit. Und darauf sind viele von uns, die damals dabei waren, stolz.

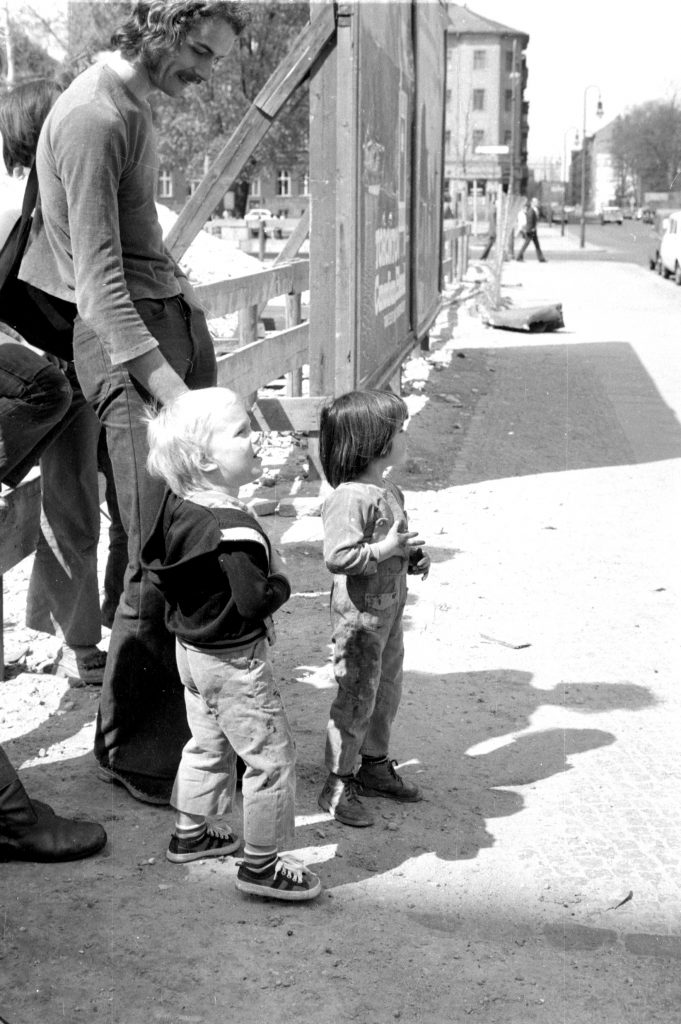

Auch auf die Gefahr hin, das jemand äußert: Die sind ja nicht drin geblieben. Die sind ja alle ausgezogen. Die durchschnittliche Wohnverweildauer in der Walde 81 ist niemals berechnet worden. Vielleicht sechs Jahre? Für viele war diese Zeit prägend. Manche erinnern sich gerne, so wie ich. Manche erinnern sich mit Schrecken und würden es gerne ungeschehen machen und die ganze Sache vergessen. Die erste Besatzung der Walde 81 waren Menschen, die im Stadtteil Charlottenburg gemeinsam einen Laden gemietet hatten (In der Neuen Kantstrasse 31), in dem sie ihre Kinder gemeinsam betreuen wollten.

Kinderladen wurde das genannt. Ein leerstehender Laden wurde gemietet. Davon gab es damals viele. Umgebaut. Eine Zentralheizung wurde von uns eingebaut. Wer wollte schon jeden morgen im kalten Kinderladen im Winter den Kachelofen anmachen? Das waren Paare. Verheiratet oder nicht. Und Kinder in dem Alter zwischen 8 und 12 Monaten, die gerade laufen lernten. Dort lagen viele Hoffnungen. Nicht mehr zwangsweise auf dem Topf sich stubenrein sitzen müssen. Nicht rosa oder blau. Nicht nur Betreuung durch Frauen, sondern auch durch Männer, die den Kindern etwas beibringen sollen. Um dabei selbst auch gleich etwas zu lernen. Wissen, das vorher nur einem Geschlecht zugänglich war. Wir nannten das Ganze: Sozialpsychologischer Arbeitskreis Charlottenburg e. V.. Fortbildung, einmal in der Woche.

Zum Beispiel: Die Reinlichkeitserziehung. Als frühes Unterdrückungsinstrument des Bürger- und Kleinbürgertums. Die Rolle der Frau in der Beziehung der Geschlechter. Die Rolle des Mannes in der Beziehung der Geschlechter. Ehegefängnisse vermeiden. Wir wollten alles. Und das sofort. Aber erst mal musste die Heizung im Kinderladen finanziert und selbst gebaut werden. Einige Eltern aus diesem Kinderladen wollten, nachdem der in Schwung gekommen war, auch ihre persönlichen Wohnverhältnisse ändern und suchten ein entsprechendes Haus für ein solches Projekt. Ehegefängnisse an der Spitze der Bewegung. Erste Besatzung. Im Sommer 1972 war es dann so weit. Der Kinderladen lief einwandfrei. Wir hatten eine Erzieherin eingestellt und jede Woche einmal hatte jeder einmal in der Woche Kinderdienst.

Für mich war die Sache einfach, weil ich durch meinen Studienplatz an der dffb vieles möglich machen konnte. Für meine damalige Frau war die Sache schon schwieriger, weil sie eine Festanstellung hatte, wo man nicht ohne weiteres Kurzarbeit machen konnte. Doch für Studenten war die Sache einfach. Jedoch nicht für alle Studentinnen. Da gab es die Sorte Hausfrau, Mutter und Mann auf Arbeit. Aber auch: Nur Hausfrauen, die kaum Probleme damit hatten. Wir waren bunt gemischt. Sogar Menschen, die keine eigenen Kinder hatten, wurde der Zugang zum Kinderladen nicht versperrt. Sie kümmerten sich vorwiegend um die Vermittlung der Theorie.

Einer arbeitete als Bronzegießer in einer Kunstgießerei (Bildgiesserei Hermann Noack). Bronze und andere Buntmetalle. Die Firma gibt es heute noch. Aber er ist schon vor längerer Zeit verstorben. Keine besonders gesunde Arbeit. Wir fanden für Jeden, der mitmachen wollte, Lösungen. Lösungen, die alle zufrieden stellen sollten. In einem wöchentlichen Arbeitskreis holten wir fehlendes Wissen über die frühkindliche Erziehung nach und erarbeiteten zusammen Modelle, wie wir unsere Kinder anders erziehen wollten. Kinder, die demnächst fünfzig Jahre alt werden. Anders als in der herkömmlichen Erziehung. So, wie sie immer und überall praktiziert wurde und vermutlich auch noch wird. Jungs weinen nicht. Mädchen bekommen rosa Kleidung. Jungs blaue. Gib das schöne Händchen.

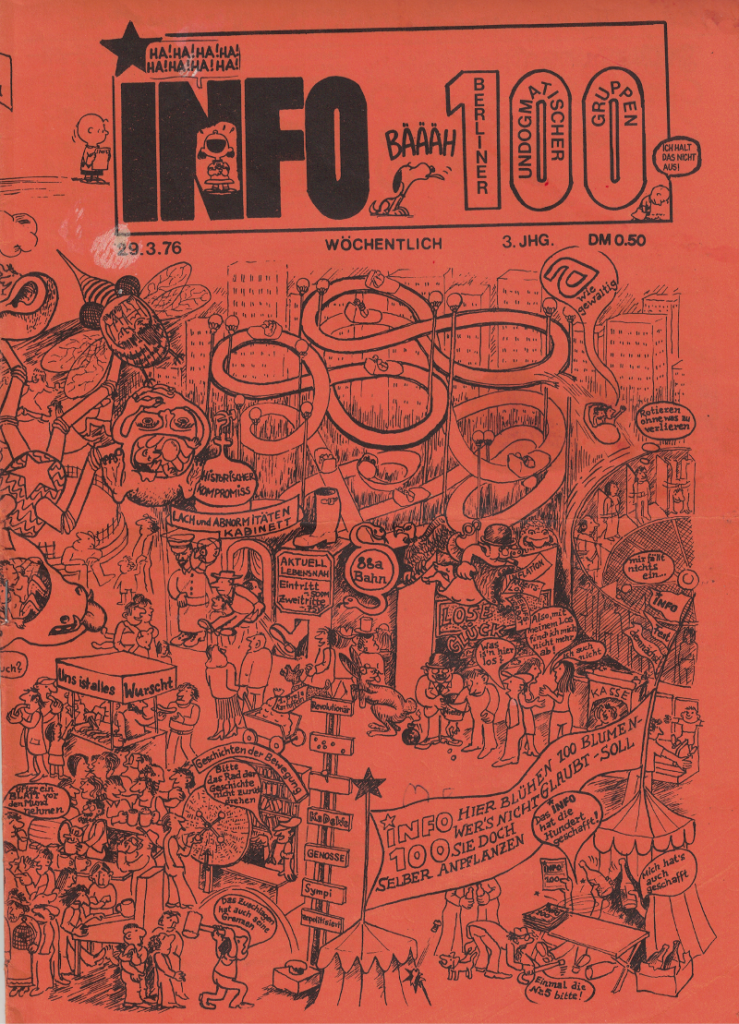

Auch die Beziehungen sollten sich ändern. Wir planten eine große Wohngemeinschaft. Bis eines Tages unser Kunstgießer aus Kohlhasenbrück mit einer Sonntagsausgabe der Berliner Morgenpost ankam. Oder war es die BZ? Seine Frau hatte die Anzeige von dem Hotel gefunden, das dort angeboten wurde. Von mir wurden damals beide Zeitungen, weil Springer, bestreikt. Bestreikt ist natürlich falsch. Nicht wahrgenommen. Nicht gekauft. Ich wurde der Freund des INFO BUG, später der Freund des ID für unterbliebene Nachrichten. Und Leser, das will ich gar nicht verstecken, der Frankfurter Rundschau und in der Walde auch Leser der täglich erscheinenden Wahrheit (Zeitung der SEW, was der Ableger der SED in Westberlin (in dieser Schreibweise) war). Was man vielleicht den Jüngeren erklären muss.

Die verschiedenen Parteien (links von der SPD) hatten 1972 eigene Parteizeitungen. Ein Fan des “Vorwärts“ (die Parteizeitung der SPD) hat es, meiner Erinnerung nach, in der Walde nicht gegeben. Auch die Zeitungen der studentischen (angeblich) kommunistischen Zeitungen hatten es in der Walde nicht leicht. (Gegenüber am Mariannenplatz dagegen, in dem Haus, in dem damals eine Apotheke war, gab es mehrere, studentische Wohngemeinschaften, die Anhängerinnen des KBW waren und die Linien, die der KBW so zog, auch mitzogen, was zu einer gewissen Unglaubwürdigkeit führte). Später hat der KBW dann ein Haus in der Oranienstrasse gekauft. Aber das ist eine andere Geschichte.

Der KB (aus Hamburg) dagegen hatte hier in SO 36 nicht viele Anhänger und fand daher auch keine Verbreitung. Während das INFO BUG (die Zeitung der Spontis) aus der Stephanstrasse, das jede Woche erschien und für 0,50 Pfennig käuflich zu erwerben war, von mir gerne gelesen wurde. Besonders die Kleinanzeigen auf der letzten Seite. Auch unsere Anzeigen. Wenn ein Zimmer frei geworden war, oder auch, wenn ein Kind geboren war. Loretto, so war sein Spitzname, richtig hiess er Bernhard Koch, brachte uns jedenfalls diese Sonntagsausgabe der Berliner Morgenpost mit der Anzeige: Leeres Hotel in Kreuzberg zu verpachten. Den genauen Text der Anzeige weiß ich leider nicht mehr.

Aber irgend wie funkte die Sache. Das war zwar nicht unser Bezirk, aber unsere Geldbeutelgröße. Ein Hotel, was seit einiger Zeit leer stand, weil ungünstig gelegen. Am Rande der Stand. Dicht bei der Mauer. Im Sanierungsgebiet. Sanieren, so lernte ich, heißt >gesund machen<. (Wer sich dort wie gesund machte, das konnte man vor Ort hautnah erleben). Die Zimmer wurden billig an Fremdarbeiter vermietet, die sich nur zeitweise in der Stadt aufhielten. Ein Hotel mit 23 Zimmern (je nachdem, wie man zählt), einer Gemeinschafts Küche, einer Kneipe mit Zapfhahn, einem großen Esszimmer, mit einem Tisch, der zwanzig Leuten Platz bot, einem Badezimmer mit einer Badewanne, in einem Anbau Platz für die Waschmaschine und Wäscheschleuder und einem Keller, in den sogar eine Tischtennisplatte passte. Variabel ein Kinderzimmer im ersten Stock, wo der gemeinsame Mittagsschlaf der Kleinen organisiert werden konnte und sollte. (Später stellte sich heraus, die Kleinen wollten dort keinen Mittagsschlaf halten. Sie wollten mittags nicht schlafen, oder lieber bei ihrer Mama schlafen oder sein).

Die Fremdarbeiter waren jedenfalls irgendwie ausgeblieben. Es lohnte sich nicht mehr, das Geschäft mit den Fremdarbeitern. Im letzten Winter hatte man das Haus nicht mehr beheizt und dann vergessen, das Wasser der Zentralheizung abzulassen. (Damals gab es noch richtige Winter, mit Frost und so). Also fror das Wasser in der Heizung ein. Wasser kann viel Kraft haben. Besonders, wenn es einfriert. Das Haus mit dreißig Räumen hatte rund sechzig Heizkörper, die, aus Gusseisen, dem Frost nicht widerstehen konnten und geplatzt waren. Besonderheit dieses Platzens war es, dass erst das Tauwetter, die Heizkörper, die sonst recht stabil sind, platzen ließ, als die Temperaturen im Frühling wieder anstiegen. Man glaubt gar nicht, wie viel Wasser sich in so einer solchen Heizungsanlage mit halb Zoll Rohren befindet (Sechs Stockwerke inkl. Dachgeschoss und Keller) und so folgte den geplatzten Heizkörpern jede Menge Wasser mit den üblichen Wasserschäden.

Die Heizkörper waren im Sommer durch neue Stahlradiatoren von der Pächterin ersetzt worden. Die Pächterin, die noch einen zweijährigen Mietvertrag mit einer städtischen Gesellschaft hatte, behauptete uns gegenüber, die Schäden seien nun alle behoben, die Leckagen beseitigt, was wir jedoch nicht glauben konnten, weil die Anlage vorsichtshalber nicht wieder mit Wasser aufgefüllt worden war. Was tut man, wenn man 25 Jahre alt ist, Maschinenschlosser gelernt hat und sein Leben verändern möchte? Richtig. Man gründet einen weiteren Verein. Den Sozialpsychologischen Arbeitskreis Kreuzberg e. V., wählt einen Vorstand und lässt diesen einen Mietvertrag unterschreiben. Ein befristeten Mietvertrag, der am 1. Oktober 1972 beginnt und 30. September 1974 endet. Zwei Jahre sind eine lange Zeit, denkt man. Aber dann doch nicht.

Monatliche Kaltmiete für die Untermieterin (also uns) 1.250,00 DM pro Monat. Heizkosten, Wasser, Strom und Gas für die Gasherde in der Küche kommen noch dazu. Man kündigt im Einvernehmen die Wohnung, (bzw. hinterlässt sie einem Studienkollegen der Filmakademie) im Horstweg Nummer 6, im Hinterhaus. Drei Zimmer mit Ofenheizung, Kachelöfen, die mit Brikett geheizt werden. In Charlottenburg, dicht am Theodor Heuss Platz, wo zu dieser Zeit die Filmakademie beheimatet war, wo man 1970 das Studium begonnen hat. Der Beschluss lautet: Nun wird sich alles ändern.

Das erste, was sich änderte, waren die Temperaturen. Wir sind noch nicht eingezogen und es gibt im Oktober einen ersten Kälteeinbruch. Wir befüllen die Heizungsanlage, deren Kessel sich unter einer Garage im Nebenhaus befindet, mit Wasser. Und stellen fest, Leckagen überall. Schweißarbeiten sind nötig. Kein Problem. Zwei Personen bringen entsprechende Fähigkeiten mit. Dennoch wird die Sache aufwendig, weil nach jeder Leckage erst mal wieder das Wasser wieder raus muss, bevor die Reparaturarbeiten fortgesetzt werden können. Wir arbeiten uns vor, von unten nach oben. Im dritten Stock angekommen, wird eine Pause eingelegt. Im ersten Stock ist eine Frau aus unserer Gruppe dabei, mit Hilfe eines Zollstockes den Raum in der Mitte auszumessen, obwohl wir die Räume noch gar nicht verteilt haben. Klar ist nur das Erdgeschoss, das Gemeinschaftsraum werden soll.

Ich bin empört. Aber nur innerlich. Ein paar Monate später zieht sie wieder aus. Aus dem Zollstockzimmer. Mann und Kind nimmt sie mit. So schnell kanns gehen. In der Küche bauen wir über den Herd noch einen großen Lüfter ein und dann bringen unsere Möbel in die Walde 81. Geheizt wird mit Koks, den wir später mit gemeinsamen Blutspenden bezahlen. Und jeden Tag gibt es ein Abendessen. 50,00 Mark kommt jeden Tag in die Essenskasse. Frühstück und Abendessen (warm). Zwei Personen kaufen ein und kochen. Dort kommen auch die berühmten Mehlbeutel zu Einsatz. Und die gebratenen Heringe, die sauer eingelegt werden. Manchmal gibt es Napfkuchen mit Rosinen am Sonntag. Einige nennen es Gugelhupf.

Und immer wieder Plenum und Neuaufnahmen, wenn Personen das Weite gesucht hatten und Zimmer neu zu besetzen waren (Das erste Mal nach gefühlten drei Monaten). Die Kinder werden am Morgen mit einem Fahrzeug in den Kinderladen nach Charlottenburg in die Neue Kantstrasse gebracht. Später mit einem gemeinsamen VW Bus. (Ein Lottogewinn, dem mühsam ein neuer Unterboden eingeschweißt wird, wegen durchrosten).

Damit dieses Wissen von damals nicht verschwindet, ist es an der Zeit, 48 Jahre nach dem Beginn, endlich aufzuschreiben, wie das alles anfing. Das hier ist der ist nur ein Teil, der den ersten Mai 1975 mit einschließt. Bis zu meinem/unserem Auszug 1978. Eben die Verweildauer von sechs Jahren. Der Auszug hatte bei uns nichts mit der Waldemarstrasse 81, sondern eher mit der Stadt Berlin zu tun. Überall nur Opas, Omas und Studenten. Kein richtiges Leben. Wir ziehen in anderer Formation aus, als wir eingezogen sind. Seither trinke ich morgens meinen Kaffee immer nur aus großen Bechern.

Hamburg, d. 20. März 2020/ 15. Mai 2022 Jens Meyer

Fotos Helmut Schönberger, Jens Meyer

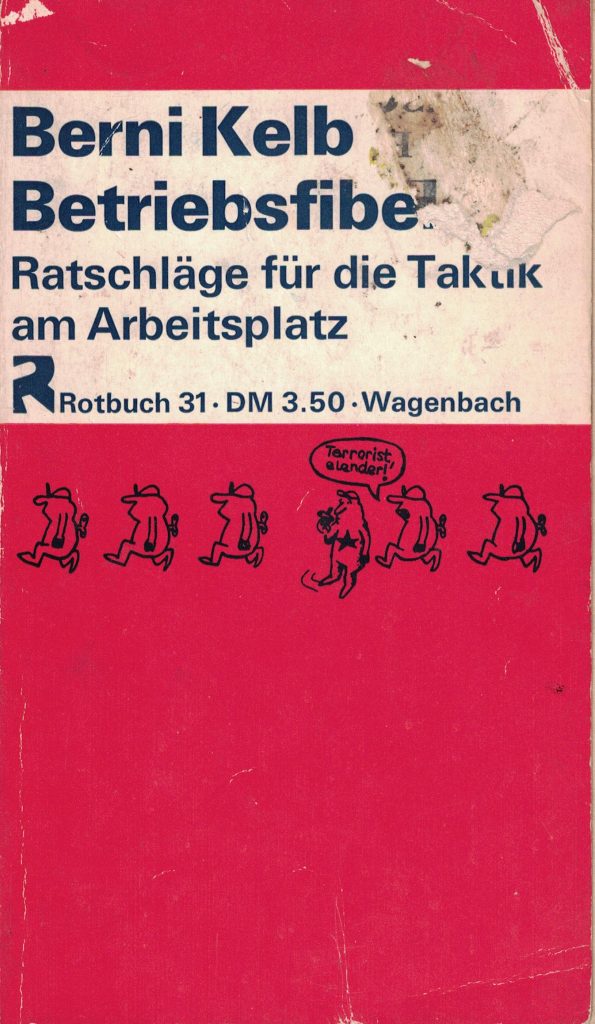

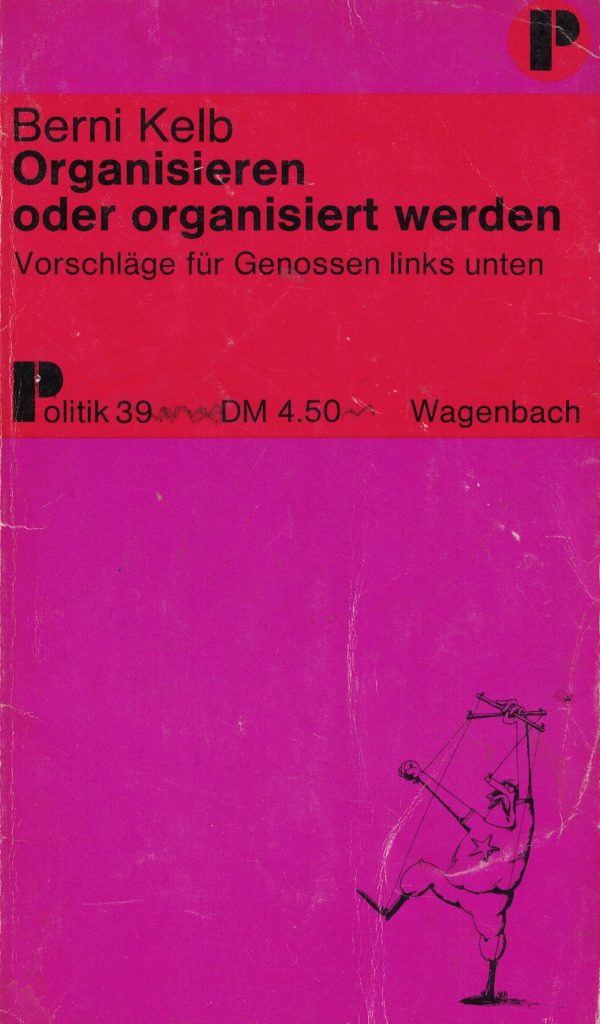

Natürlich hatte ich sie auch noch in meinem Schrank. Zwei Bücher, die mir damals sehr geholfen haben. Entdeckt im Antiquariat. Damals 3,50 DM/4,50 DM. Heute 4,00 Euro. Und ich habe sie beide noch mal gelesen. Wieder mal festgestellt. Sie sind immer noch aktuell. Hilfreich. Im Internet habe ich einen Nachruf von Klaus Wolschner (taz Bremen) aufgespürt. Hier die beiden Bücher: Sie sind beide dünn. Erfreulich dünn. Die >Betriebsfibel< hat 70 Seiten. < >Organisieren oder organisiert werden< hat 95 Seiten. In der Einleitung heißt es: „Es geschieht immer wieder, daß Genossen wie du versuchen, in ihrem Betrieb die Belegschaft zu agitieren. Und von diesen kriegen sie dann gesagt: >Das ist ja alles ganz schön, was du uns da erzählst. Aber mach man so weiter. Dann fliegst du bald raus! Auf deine – einer etwas kurzsichtigen Opferbereitschaft entspringenden – Erklärung: >Das macht mir gar nichts aus!< kommt dann die Antwort:>Uns aber.< Damit ist die Sache eigentlich erledigt. Du konntest dein Anliegen nicht vermitteln. Jetzt bist als Revolutionär isoliert.“

der Arbeitgeber 5 Köln 51. Oberländer Ufer 72

Klaus Wagenbach Verlag 1 Berlin 31 Jenaer Str.6

Sehr geehrte Herren,

in Ihrem Verlag ist die „Betriebsfibel“ von Herrn Berni Kelb erschienen, die jetzt auf den verschiedensten Lehrlingsveranstaltungen kursiert. Mehrere Leser erbitten in diesem Zusammenhang nähere Einzelheiten über die Person von Herrn Kelb. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ggfs. einen Lebenslauf oder sonstige Unterlagen hierzu übersenden würden. Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Heinrichsbauer)

– – –

1 Berlin 31, den 10.1.73 Jenaer Straße 9 Berni Kelb c/o Verlag Klaus Wagenbach

An den arbeitgeber – Der Chefredakteur –

Sehr geehrter Herr Dr. Heinrichsbauer,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 8.1.73. Der Verlag Klaus Wagenbach hat – feige, wie es von einem linken Verlag nicht anders zu erwarten ist – sich vor der Beantwortung Ihrer berechtigten Fragen zu drücken versucht, indem er Ihren Brief an mich weiterleitete. Ich werde mich bemühen, Ihnen angemessene Auskunft zu geben.

Ich stamme also aus einer Familie, die seit vielen Generationen damit beschäftigt war, Arbeit zu nehmen, obwohl geben nach einem bekannten Zitat eigentlich viel seliger ist, denn nehmen. Wir lebten davon, daß wir für die genommene Arbeit auch noch Geld forderten: die ständig steigenden Löhne. Den Verlockungen eines so bequemen Lebenswandels konnte auch ich mich nicht entziehen: durch die Erlernung eines Metallberufes setzte ich die Familientradition fort.

Verschlagen, wie unsereins ist, merkte ich bald, daß bei den Unternehmern außer Arbeit und Lohn noch mehr zu holen sein muß. Von da an war ich nur noch von der Gier getrieben, ihnen alles zu nehmen. Als geeignetes Mittel dazu erschien mir eine planmäßig ausgeweitete Kumpanei mit dem Ziel, auf Insubordination gerichtete Zusammenrottungen hervorzurufen. Das verdichtete sich bei mir zu der ‚Primitivformel :“Der Feind steht immer oben!“‚, wie Clemens Steindl es auf Seite 978 der Nummer 23/24-1972 Ihres Organs so treffend charakterisiert. Das Unbehagen gegenüber dieser Losung und ihre Ablehnung als Vereinfachung teilen Sie übrigens mit Nikolaus Neumann, der in der bekanntlich DKP-nahen ‚Deutschen Volkszeitung‘ meint, mein ‚eigentlicher Feind‘ seien die ‚organisierte Arbeiterschaft, die kommunistischen Parteien und die Gewerkschaften‘. Ich verstehe die Welt nicht mehr! Sie werfen mich mit den Leuten in einen Topf, die mich mit Ihnen in einen Topf werfen.

Doch weiter im Lebenslauf. Das schreckliche Ende des letzten Krieges brachte es ja mit sich, daß unsere Gesellschaft von Aufweichungstendenzen demokratischer, liberaler und selbst sozialistischer Art durchdrungen wurde. Auch ich kam mit solchen Liberalen, Intellektuellen und ähnlichen zwielichtigen Gestalten in Berührung (im Vertrauen: manche waren gar Juden!) Sie stifteten mich an, meine bösen Gedanken zum Zwecke der Verbreitung aufzuschreiben.

Das Ergebnis liegt Ihnen ja vor.

Im Ernst: Wir haben mit Fleiß darauf verzichtet, Daten zur Person des Verfassers zu veröffentlichen, wie es sonst bei Büchern üblich ist. Ich betrachte mich nicht als Schriftsteller. Andererseits habe ich es abgelehnt, ein Pseudonym zu wählen; denn ich kann zu dem, was ich geschrieben habe, stehen.

Wenn Ihnen mein bloßer Name nicht gefällt, hier ein kleiner Tip. Einer meiner früheren ‚Arbeitgeber‘ wüßte plötzlich über meinen Lebenslauf sehr detailliert Bescheid. Er ließ auch durchblicken, dan (s) meine Vermutung, woher er seine Informationen wohl habe, richtig sei. Was einem einzelnen ‚Arbeitgeber‘ möglich ist, dürfte für Sie als Verallgemeinerung des ‚arbeitgeber‘ doch sicher keine nennenswerte Schwierigkeit bereiten.

In der Hoffnung, Ihnen hiermit gedient zu haben, verbleibe ich

mit schönen roten Grüßen

Berni Kelb

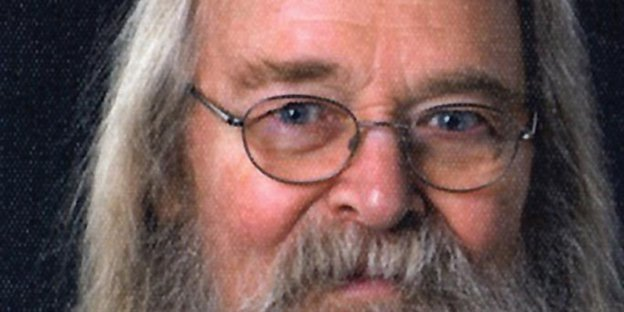

(Ein Nachruf auf Berni Kelb von Klaus Wolschner (Taz Bremen)

1971 veröffentlichte eine „Betriebsfibel“ – das war der gesammelte Erfahrungsschatz seiner linksradikalen Betriebsarbeit – zuletzt bei der Maschinenfabrik Kampnagel. „Es geschieht immer wieder, daß Genossen wie du versuchen, in ihrem Betrieb die Belegschaft zu agitieren“, fängt das Buch an. Genau darum geht es: Wie kann man im Betrieb arbeiten, was sollte man lieber nicht machen? Ganz praktisch – und mit hohem Anspruch: „Unsere Arbeit gilt der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft. Sie hat das Ziel, jede Form der Herrschaft von Menschen über Menschen und die darauf beruhende Ausbeutung zu brechen.“ Kelb kannte auch den „inneren Feind“, die linken Funktionäre. Sein Rat: „Trau keinem, der dafür bezahlt wird!“

Dabei war Berni Kelb einmal Bestseller-Autor, jedenfalls in linken Kreisen, und seine Biografie ist ein Stück Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts: Er stammt aus einer streng kommunistischen Hamburger Arbeiterfamilie. Sein Name wurde Anfang der 70er-Jahre öffentlich bekannt über Bücher, in denen er seine eigene kommunistische Vergangenheit verarbeitete. Schonungslos rechnete er mit dem Pathos der illegalen KPD der Stalin-Ära ab: „Die Mitglieder hatten zwar noch ihren blinden Glauben und guten Willen, aber die bezahlten, illegalen Funktionäre konnten ihnen keine Perspektive aufzeigen. Sie waren in der Situation einer Drückerkolonne, die Ladenhüter verkaufen soll.“

Ein Dokument der Zeitgeschichte aus heutiger Sicht, das damals 4 Mark 50 kostete, heute bei Amazon 39 Cent plus Porto. Irgendwann in den 90er-Jahren stand Berni Kelb dann bei der taz in Bremen auf der Matte. Ein kleines, schrulliges Männchen, das für die, denen der Name nichts sagte, aufgrund seiner nackten Füße auffiel. Auch im Winter.

Natürlich war er nirgends organisiert, wo auch, war ein Einzelgänger. Und wollte dennoch etwas sagen. Hin und wieder haben wir einen Text von ihm gedruckt – zum Beispiel einen Kommentar über das auch damals diskutierte NPD-Verbot.

Ich habe den Namen Kelb über sein anderes Buch kennengelernt: „Organisieren oder organisiert werden. Vorschläge für Genossen links unten“ der Titel. Als die Reste der 68er-Bewegung autoritäre Organisationen gründeten, packte Kelb aus – zur Freude aller antiautoritär gesinnten, undogmatischen Spontis.

Berni Kelb, in den 50er-Jahren strammer Kommunist und bei der illegalen KPD, in den 70ern ein Einzelgänger und Theoretiker der Spontis, ist gestorben. Ein „barfüßiger Prophet und gefallener kommunistischer Erzengel“ war Berni Kelb, ein „Anarcho-Kommunist und Querulant“, das hat der frühere taz-Kolumnist „Urdrue“ einmal geschrieben. Am 5. 12. 2011 ist Berni Kelb gestorben, bitterarm, auch in Walle unbekannt. Bescheiden wie er war, hat er sich auch in seine Einsamkeit gefügt.

„Hitler kam an die Macht, weil die Industrie ihn finanziert hat“, war vor elf Jahren sein Argument. In der NPD sammeln sich dagegen „nur ein paar Psychopathen, wie es sie in jeder Gesellschaft gibt.“ Und dann sein Gedanke: „Antidemokratischen Parteien und Organisationen kommt man mit innerorganisatorischer Demokratie bei.“ Es müsste ein Parteiengesetz geben, das Maßstäbe für Transparenz und innerorganisatorische Demokratie setzt – die dann auch für eine NPD gelten würden.

Eine neue Heimat hat Berni Kelb seit den 90er-Jahren in einer Kultur gefunden, in der er aufgewachsen ist: bei den „Plattdeutschen“ und ihren Alltagsproblemen. Wie mit seiner Mutter in der Küche sang er im hohen Alter gern die plattdeutschen Lieder. Rund 50 Theaterkritiken über Aufführungen der niederdeutschen Bühne im Waldau-Theater finden sich im taz-Archiv unter seinem Künstlernamen Bani Barfoot. Und er hat das Schauspiel Rose Bernd von Gerhart Hauptmann ins Niederdeutsche gebracht, eine Tragödie voller Sozialkritik, menschlicher Einsamkeit und erotischer Verstrickung.

Foto: G. Klaut

„De Witwenclub“ vun Ivan Menchell: Premiere in de Komödie Bremen (vormals Niederdeutsches Theater)

Aff un an geevt se dor in Walle doch noch wat op Platt. Nu: „De Witwenclub“ vun den Amerikoner Ivan Menchell, na de düütsche Fassung vun Karin Kersten op Platt vun Hans Timmermann. Nich bloots de Autor, ok de Rejiessör (Thomas Wilberger), un de Dorsteller vun den eenzigen Keerl in’t Speel, den verwitweten Slachter Theo (Peter Wohlert) sünd Gäste. Kannst lang över nadenken!

Twee Szenarien gifft dat, – vun Bojan Boev bühnenbildnerisch excelent drapen – op de de Szenen afwesselnd speelen dot. De Komödie vun de dree Witfroons, de dat Stück den Namen verdanken deit, speelt in de Wahnstuuv vun Ida (Elfie Schrodt). Dat Drama – de deepere Sinn vun dat Stück – speelt op ’n Karkhoff.

Dor dreept se sick jümmers, de Dree. Jedeen vun jem truuert op eer eegen Oort. De Een, Doris (Ingeborg Heydorn) föhlt sick verlaaten, de anner, Luzie (Isolde Beilé), bedragen, un de drütte, Ida, eenfach alleen laten.

Un denn kummt de Witwer Theo, de bloots dat Graff vun sien Froo besöken will, jem in de Mööt. Ida kennt em as Kundin, bloots so. Doris kennt em ok. Se meent, dat harr mol meist ’n Afeere warden kunnt. Is dat aver nich worden. Un Luzie, de em gor nich kennt, smitt sick an em ran.

Doröverhen geiht de Fründschaft vun den Witwenclub (in’t Original: Cemetery Club) natüürlich eerst mol koppeister. Man se koomt doch jümmers wedder tohoop. Op’t End op den Karkhoff, as Doris dootbleven is.

Fazit: Dat Stück is ’n vigelienschen Balace-Akt twüschen Komedie un Drama. Wat dor an seelischet Eelend sick afspeelen deit bi den gröttsten Deel vun de Minschheit, wat in dat Öller de Witwen jo sünd is meisterhaft mookt.

Besünners Ingeborg Heydorn speelt eer swore Rull, de so simpel utsüüt, heel inföhlsam. Elfie Schrodt speelt eern Deel meisterhaft, as wi dat vun eer wennt sünd. Isolde Beilé hett eer egens dankbore Rull as Luzie, de an’t Enn leer utgahn deit, ’n beten wat övertrocken. ’N sporsomere Gestik harr mehr brocht.

Technisch: ’n Rejissör schull mehr Moot opbringen, in’n Vörweg ’n poor Överlängen in de Dialogen to strieken. De Soufflöse (Ingrid Frana-Sieweke) hett ’n scheune Stimm, de drägen deit. Un Mildred (Sabine Junge) – dat weet wi nu (dank Lore Schnabel, Kostüme) endlich nau – hett ’n wunnerscheun’n Rüggen.

Barni Barfoot

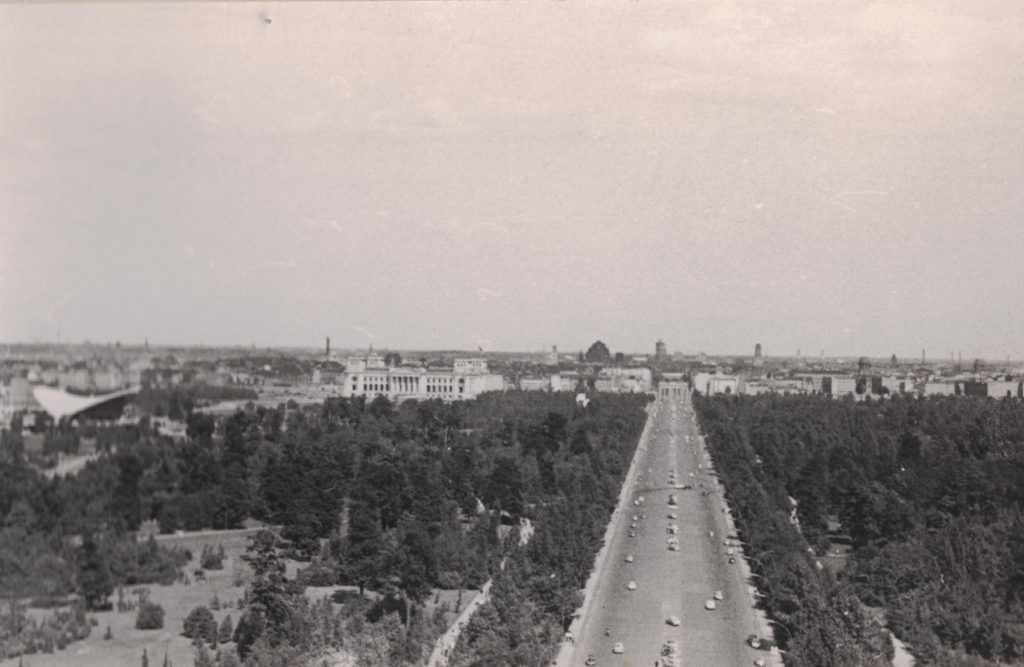

Die Aufnahmen entstanden im Juli 1961 mit einer Kleinbildkamera 24 x 36 (Akarelle). Das Foto vom Brandenburger Tor wurde durch ein Münzfernrohr aufgenommen, das oben auf der Siegessäule installiert war. In der Gegenrichtung handelt es sich um das Hochhaus am Ernst Reuterplatz (Strasse des 17. Juni)

Die Aufnahmen entstanden im Juli 1961 mit einer Kleinbildkamera 24 x 36 (Akarelle). Das Foto vom Brandenburger Tor wurde durch ein Münzfernrohr aufgenommen, das oben auf der Siegessäule installiert war. In der Gegenrichtung handelt es sich um das Hochhaus am Ernst Reuterplatz (Strasse des 17. Juni)

. Fotos Jens Meyer. >Was Bullrich Salz für die Verdauung – ist Ulbricht für die Weltanschauung.< Ab da wurde Walter Ulbricht umbenannt. Walter Niemand hiess er nun. Das Foto von Walter Ulbricht ist bei Wikipedia zu finden. Der Fotograf wird nicht genannt, bzw. ist unbekannt.

. Fotos Jens Meyer. >Was Bullrich Salz für die Verdauung – ist Ulbricht für die Weltanschauung.< Ab da wurde Walter Ulbricht umbenannt. Walter Niemand hiess er nun. Das Foto von Walter Ulbricht ist bei Wikipedia zu finden. Der Fotograf wird nicht genannt, bzw. ist unbekannt.