PDF Briefe Wiebeke (Zeichen 17.277) Die Rache der Puddingkinder

Hallo Wiebeke,

ich weiß ja, das Du Fernsehen meidest, egal ob privat oder oeffentlich rechtlich. Auch das mit den Nachrichten. Schon allein deshalb kommt jetzt der Bericht. Nur damit Du nicht spaeter sagen kannst, was die Generationen vor uns, uns immer vorgelogen haben: Sie haetten ja keinen Schimmer davon gehabt was oben passierte. Sie waren ja im Untergrund, so wie Schlemmer in Billy Wilders Film: 1―2―3. Was oben passierte, das haetten sie alles erst hinterher erfahren. Und wir Neunmalklugen― Nachgeborenen, haben ihnen dann einen Text hinterhergeschickt. Natuerlich nur als Zitat:

„Hitler erkaufte sich die Zustimmung der Deutschen mit opulenten Versorgungsleistungen, verschonte sie von direkten Kriegssteuern, entschaedigte Bombenopfer mit dem Hausrat ermordeter Juden, verwandelte Soldaten in »bewaffnete Butterfahrer« und ließ den Krieg weitgehend von den Voelkern Europas bezahlen. Den Deutschen ging es im Zweiten Weltkrieg besser als je zuvor, sie sahen im nationalen Sozialismus die Lebensform der Zukunft ― begruendet auf Raub, Rassenkrieg und Mord.“ (Werbung fuer das Buch von Götz Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Auf Seite 717 des Buches von Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Fischer Verlag)

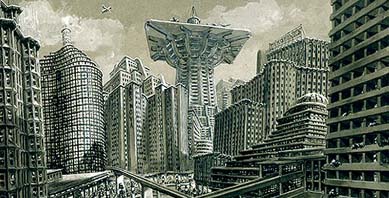

Von der Gruppe: »Buerger beobachten das OeffentlichRechtliche« hier der Bericht. Seit die Dinger nicht mehr: Berichte aus Bonn, sondern Berichte aus unserem »Hauptstadt Studio« heissen, stellen sie sich unangenehmer Weise vor bluescreenwaende auf denen das Brandenburger Tor und zwei schwarzrotgelbe Fahnen, die sich bewegen, zu sehen sind. Meist werden dann von dem Interviewer, meist Frauen, Fragen gestellt, die die oder die der nicht beantworten kann und deshalb munter vor sich hin fabuliert.

Also den Ton kann man getrost weglassen. Aber die Fahne ist wichtig. Wir wissen: Die Pferde auf dem Brandenburger Tor gucken vom Osten in Richtung Westen. Darueber soll sich schon der kleine Walter geaergert haben. Der Walter, der auch in der Werbung verwandt wurde: „Was Bullrich Salz fuer die Verdauung, ist (Walter) Ulbricht fuer die Weltanschauung.“

Mit anderen Worten: Der Sprecher, es sind meist Maenner, mit kleinen Ausnahmen, soll gefuehlt von Osten nach Westen sehen, aber im Westen stehen, oder sitzen und nach Westen gucken. Aber da, wo sie jetzt stehen oder sitzen ist das ehemalige Westberlin und gar kein Haus, sondern nur die Straße des 17. Juni, wie sie immer noch heißt. Sie hatte vormals andere Namen.

Am besten, so habe ich festgestellt, ist es, sich eine kleine Zeichnung zu machen, wer wo steht oder sitzt und wo er oder sie hinguckt. Alles nur, damit die richtige Windrichtung erkannt wird.

Es gibt ja Menschen im Fernsehen, denen man durch die Richtung der Augen ansieht, wo sie den Text, den sie vielleicht sogar selber vorher geschrieben haben, ablesen. Besonders Geuebte gibt es darunter, wo das »nach unten gucken« gar nicht weiter auffaellt, das unter der Kamera der Text zum Ablesen bereit gestellt wird. Bei den Wuerdentraegern (Weihnachts- und Silvesteransprachen) faellt das »nach unten gucken« besonders ins Auge.

Als Ergebnis bleibt festzustellen: Den Text zu hoeren, bringt uns nicht weiter. Aber die Windrichtung wird uns klar. Also: Der Sprecher steht oder sitzt im Westen, vor dem Brandenburger Tor und schaut nach Westen. Im Hintergrund sieht man im Osten das Brandenburger Tor. Das ist das ehemalige Ostberlin, das man damals aber nicht so nennen durfte, wenn man in Ostberlin war. Die Aelteren unter uns wissen vielleicht noch, wie das damals genannt werden mußte. Das Wort Haupstadt kam auch drin vor.

Zurueck zu den Fahnen, die sich hinter den Ansagern und Ansagerinnen bewegen: Wenn diese vom Wind bewegt, nach links wehen, dann kommt der Wind aus Sueden und wenn die Fahnen nach rechts wehen, dann kommt der Wind aus Norden. Und wenn wir die Fahne nicht sehen, aber die Fahnenstange, dann kommt der Wind entweder aus Westen oder aus dem Osten. Es gibt natuerlich auch die Moeglichkeit der Windstille, dann haengt sie nur schlaff herunter.

Zur Abwechslung gibt es auch manchmal Berichte aus Berlin, in denen im Hintergrund Wasser und ein Uferweg zu sehen sind. Besonders spannend dann, wenn das Fernsehen Nacht spielt und ein Fahrradfahrer durch seine Lampe auffaellt und der Moderator oder die Moderatorin hinterher auch noch sagt, das die betreffende Person, die da grade befragt wurde, lebt, wo man scharfzuengig natuerlich entgegnen koennte, na wenn sie tot gewaesen waere, haette sie nicht berichten koennen. Naja, jetzt kommst Du. Das wichtigste haben wir ja jetzt erfahren: Woher der Wind weht.

Hallo J., nur um Deine Neugier nach der Paketsendung zu befrieden: Also die Geschichte mit dem Pudding ging so: Akt I Ich fuhr nach Holland und wurde von zwei Brandenburger Kindern beauftragt, Vla mitzubringen, weil der so lecker ist. Das versprach ich. Drei Wochen spaeter, vor meiner Rueckfahrt nach Deutschland, stand ich in Groningen vorm Milchregal und dachte, na, eine Packung Vla ist ja kaum mehr als gar nix. Und mehr will ich nicht schleppen. Ich hatte ja auch noch deinen Schnappes im Gepaeck. Also schicken.

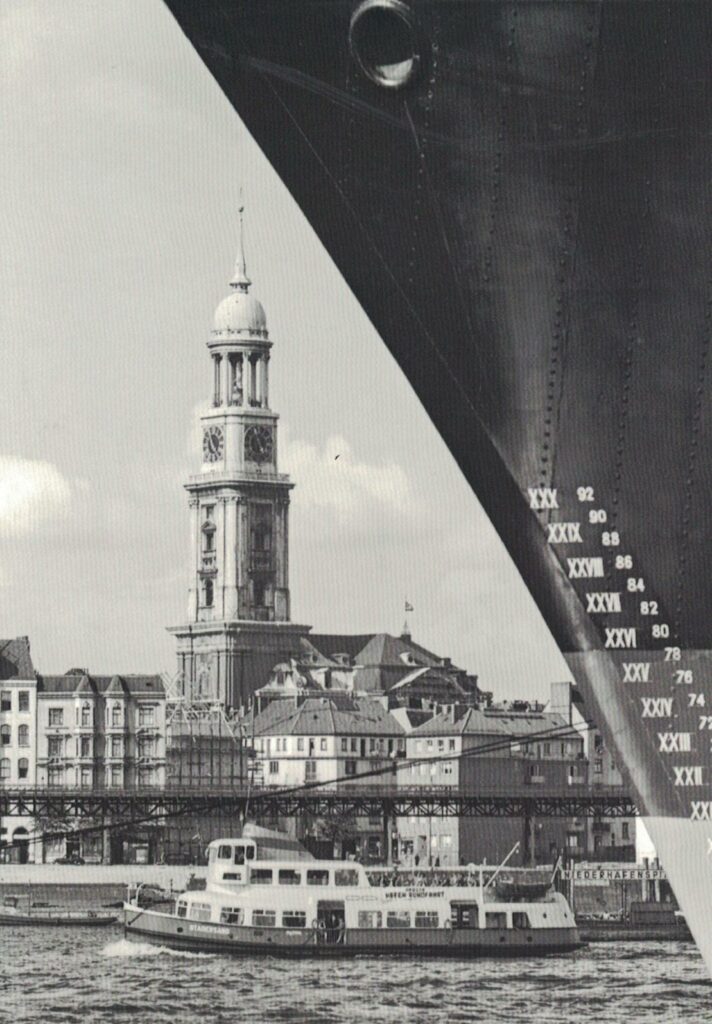

Da es sich um ein schweres Paket handelte (wie du ja bezeugen kannst), das die Hollaender nur mit Track & Trace (ich weiss, ich weiss . . .) auf die Reise schicken wollten, war eine Absenderadresse erforderlich. Na, dachte ich, was soll es nach Holland zurueckgehen, falls es nicht ankommt; da bin ich ja dann nicht mehr, und die Hollaender haben genug Vla. Wo bin ich denn als Naechstes? In Hamburg. Also dann.

Akt II Nun kam das Paket weder in Brandenburg noch in Hamburg an. (Ich kriegte eine dramatische Textnachricht in der der Jugend eigenen Direktheit, in der stand: „kein pudding!!“) Ich warf einen Blick auf die hollaendische Track & Trace-Seite, fand (wen wundert’s) leere Eingabefelder und unverstaendliches Hollaendisch, und beschloss aufzugeben. Laenger als eine Woche haelt sich das Zeug eh nicht, dachte ich, und fuer einen Kampf mit der niederlaendischen Post um saure Milch ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und dann vergaß ich die ganze Angelegenheit.

Akt III Und dann kamst du. Dass Du ins Schanzenviertel radeln musstest, um eine tropfendes und nicht nur für dich, sondern ueberhaupt voellig nutzloses Paket abzuholen, tut mir Leid. So war es natuerlich nicht gedacht. Das Zeug muss doch inzwischen schlecht sein?! Bald mehr – W.

Hallo Wiebeke, also mein erster Gedanke fuer eine Antwort war: Neeiiin, bitte nicht! Aber das schreibt man natuerlich nicht. Also beginnt meine Antwort mit dem Satz: An der Geschichte musst Du noch arbeiten, aber sie hat das Zeug fuer eine sehr komische Geschichte.

Als erstes wuerde ich den Kindern Namen geben. Das macht es persoenlicher. Dann muessen die Formulare mit den unverstaendlichen Namen rein. Die kommen immer gut: Ich erinnere mich an den »Kannitverstahn«, wo ein Auslaender die Einheimischen in Holland fragt, wem dieses und jenes Haus gehoert. Und sie antworten diesem, dieses wunderbare Wort. Das kann man vielleicht noch mit einigen Sehenswuerdigkeiten der Stadt ausschmuecken.

Und zum Schluss kommt dann das Foto mit dem feuchten Paket, die die Postbeamtin mit so spitzen Fingern, wegen der austretenden Feuchtigkeit, in die kleine gelbe Kiste gelegt hatte. Feuchtgebiete sind nur im Kino verkaufsfoerdernd. Nicht im Postamt.

Ich habe das Ding allerdings am Valentinskamp abgeholt und nachdem ich alles durchgesiebt hatte, mal probiert und meinerseits festgestellt, dass die Niederlaender offenbar so einen aehnlich schlechten Geschmack haben, wie manch andere Nationen, ich will hier keine Namen nennen.

Den Rest der geplatzten Tuete habe ich zu Eiswuerfeln eingefroren – wenn Du das naechste mal nach Hamburg kommst – natuerlich nur als Belohnung fuer eine gute Kurzgeschichte – werde ich sie Dir auftauen. Das Zeug – wie Du es nennst, ist mit Sicherheit nicht schlecht geworden, so wie die H-Milch auch nicht schlecht werden kann, aus dem einzigen Grunde, weil sie schon schlecht ist, wenn man sie kauft. Vielleicht laesst sich das Pudding Attentat -damals in Berlin – damit nachstellen oder vorbereiten, die Geschichte hatten wir ja schon mal und Gerhard Seyfried hat sie gezeichnet. J.,

Hallo Jens, Erstaunlich, dass das nicht schlecht geworden ist; in Holland stand das im Kuehlregal, und ich hatte mir keine lange Haltbarkeit erhofft. Tiefgekuehlt ist es ja vielleicht ganz lecker; auch da habe ich keine große Hoffnung, Kinder finden ja alles toll, wenn es nur suess und wabbelig ist.

Ja, ich finde auch, da liesse sich eine gute Geschichte draus machen, wenn man das noch ein bisschen auspolstert, aber da muss man erst mal Zeit fuer haben, und es gibt ja so viele gute Geschichten; man kommt gar nicht hinterher. Wie Du als Buchautor ja aus eigener Erfahrung weisst. Na, das Kind bist doch Du. Oder? Dachte ich jedenfalls. Daher ueberhaupt meine Frage, was da mit den Pappkartons veranstaltet wird und ob du das noch weisst. Schoenen Sonntach – W.

Hallo Wiebeke, was ist mit der Rache der Puddingkinder? Das wissen Maedchen natuerlich nicht, weil Jungs sie da nicht rein gucken lassen. Wenn ich jetzt das Geheimnis luefte, so stellt das einen besonderen Fall dar. Die absolute Ausnahme. Also, da ist alles drin, was Jungs so sammeln.

Das weiß ich, weil ich vor langer Zeit auch mal so einer war. Und natuerlich hatte ich einen Stabil Bau Kasten. Kennst Du vermutlich gar nicht. Das gleiche, wie heute Lego, nur aus Metall. Kleine Bleche, die man mit Schrauben und Muttern zu großen Teilen zusammenbauen konnte. Dann die Autos (Modelle von Wiking und Siku), ein Sammlung von Muscheln und Feuersteinen. Quartett Karten, leere Zigarettenpackungen (6 oder 5 Stueck in einer Schachtel) und gewonnene Murmeln, Zinnsoldaten (heimlich), eine Katsche, Rosinen fuer den Notfall und kaputtes Spielzeug, das noch zu reparieren ist und eine Packung OBs., gekauft aus den Wunsch geboren, herauszufinden, zu welchem Zweck das ganze dient.

Natuerlich am Automat gezogen, im Laden kaufen ging gar nicht! Und die Vermutung: Ob es vielleicht der Verhuetung dient, damit die Maedchen keine Kinder kriegen, und dann noch das, was Jungs noch so brauchen in dem Alter. Erinnere Dich an »Papermoon« und die Schachtel des Maedchens, was sie da so drin hat. Es ist, glaub ich, auch Parfuem und Lippenstift dabei, was natuerlich in keiner Jungskiste vorhanden ist.

Das ist dieser Film, in dem es den Dialog zwischen dem Maedchen und ihrem angeblichen Vater gibt. Da wird das Maedchen von dem Bibelverkaeufer gefragt, ob sie wisse, was »Skrupel« sind. Und sie antwortet: Nein. Aber wenn er sie hat, kann man davon ausgehen, das sie jemanden anderen gehoeren. Ich schweife ab.

Zurueck zur Schachtel und ihrem Inhalt: Tote Kaefer sind auch oft in der Schachtel. Spaeter kamen bei uns dann noch Bilder aus der Zeitschrift Praline dazu, die wir heimlich bei unser Tante Buddy ausgeschnitten hatten. Das ist ja alles auch schon siebzig Jahre her, und wenn Du nicht schreibst, wie die Puddingkinder heissen, nenne ich sie zur Strafe »Hanni« und »Nanni« aus Brandenburg.

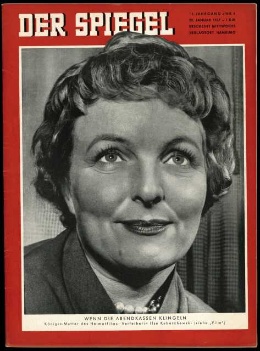

Uebrigens ist immer noch nicht klar, in welchem Kino die kleine Ilse Kramp die Noten ihrer Mutter umgeblaettert hat. Nicht mal der Biograf, Michael Kamp, der von der Stiftung beauftragt wurde diese Biografie zu schreiben, hat es heraus gefunden. Aber die Suche nach dem Kino ihrer Kindheit ist schon stark eingegrenzt. Vermutlich ist auch die Annahme des Biografen, es handle sich um die Koepenickerstraße in Kreuzberg, korrekt. Die anderen vier Koepenickerstraßen sind einfach zu weit weg vom Wohnort der Familie Kramp. Nicht verwunderlich finde ich, daß die Anfaenge des Gloria Filmverleihs, vom Biografen eher im Dunkeln gelassen werden.

Schließlich ist es, wie Michael Kamp im Vorwort schreibt, eine Auftragsarbeit der »Ilse Kubaschewski Stiftung« und da muß man nicht in jede dunkle Ecke gucken. Und eine dieser dunklen Ecken ihres Gatten ist sicher, das er der Auftraggeber fuer die »entnazifizierte« deutsche Fassung von »Casablanca« war. Das gehoert sicher nicht in ein Buch, das vorwiegend ueber das Leben der Ehefrau berichtet. Und wir wissen ja auch nicht, ob Hans Wilhelm, manchmal auch noch Werner, Kubaschewski, politische oder merkantile Gruende, oder gar beides fuer sein Handeln gehabt hatte, als er den Auftrag vergab, die Nazis aus dem Film zu entfernen und aus dem Widerstandskaempfer einen norwegischen Strahlenforscher zu machen. Nein, wie fantasiavoll das aber auch ist.

Ja, richtig ist, er hatte sich damals schnell bei der UFA beworben, als 1933 dort so viele Arbeitsplaetze frei wurden. Vermutlich wurde ihm zugetragen, was Joseph Goebbels in seiner Rede im Kaiserhof propagierte: Er war ja seit kurzem Propagandaminister. Und dann ist Kubaschewski dort auf einem dieser frei gewordenen Arbeitsplaetze vom Disponenten zum Abteilungsleiter aufgestiegen. Das war dann auch schon in der Zeit, als die dort Beschaeftigten nicht mehr Angestellte genannt wurden. Sie hatten so ein spezielles Wort, das ich aber hier nicht wiederholen moechte.

Dann kam 1942 dieser neue Vorgesetzte, ein strammer Nazi ins Amt. Ein linientreuer. Was Kubaschewski natuerlich nicht war. Und Kubaschewskis Karriere war im Eimer. Er konnte nicht weiter aufsteigen, wegen eines Vorgesetzten, der ihm vorgesetzt wurde.

Und nun wurde er auch noch durch die Boshaftigkeit seines Vorgesetzten, der namentlich bekannt ist, nicht U. K. gestellt und stattdessen zur Wehrmacht gezogen. UK kennen wir beide nur aus Schriftstuecken. Das UK war sehr begehrt. Und das gab es bei meiner Musterung auch noch. Mein Papa hatte sogar 2 x UK. Wir haben das uebersetzt mit= UnabKoemmlich= also ganz wichtig. Kubaschewski war also nicht unabkoemmlich und hatte jedoch das Glueck, das er nicht an die Front mußte und nach dem Krieg hatte er das daraus folgende Glueck, dass der Karriereknick von 1942 ihm zum Vorteil gereichte. Einmal nicht aufgestiegen, ein abgelehnter Aufnahmeantrag (1937) bei der NSDAP und schwupps: Der Mann ist: UB= Unbelastet. So wie alle anderen auch. Ausgenommen die sechs Haupttaeter natuerlich.

Sogar Curt Riess, der auch fluechten mußte und Kubaschewski von frueher her kannte, ist darauf hereingefallen. Und ebenfalls der Sergeant Walter A. Klinger, mit dem er in der Vorkriegszeit in Berlin zusammengearbeitet hatte. Walter A. Klinger ein juedischer Fluechtling, der aus Wien stammte. Und erst aus Berlin in seine Heimatstadt Wien gefluechtet war und dann, nicht viel spaeter, war auch das kein Ort mehr, an dem die Familie Klinger bleiben konnte. Als Sergeant kam er 1945 nach Deutschland zurueck. J.

Hallo Jens, in der Ueberschrift war doch von der Rache der Puddingkinder die Rede. Wo ist die Rache geblieben?

Hallo Wiebeke, Du hast ja Recht mit dem Einwand, das die Rache der Puddingkinder, die diesem Brief als Ueberschrift dient, im Text gar nicht vorkommt. Und ich hatte gedacht, das die Ueberschrift, die zum Lesen ermuntern sollte, vielleicht zwischenzeitlich vergessen wurde. Aber nein. Vielleicht tut es der Satz, den man vor Zeiten in den Text eingefuegt haette: »Mit dem Speck nach dem Schinken werfen«. Das gilt natuerlich nur fuer Nichtvegetarierinnen.

Immerhin habe ich noch eine Anekdote von Ilse Kramp gefunden, na, ja, nicht ich habe sie gefunden, sondern der Biograf Michael Kamp. In dem Buch von Manfred Barthel »Als Opas Kino jung war« auf Seite 60:

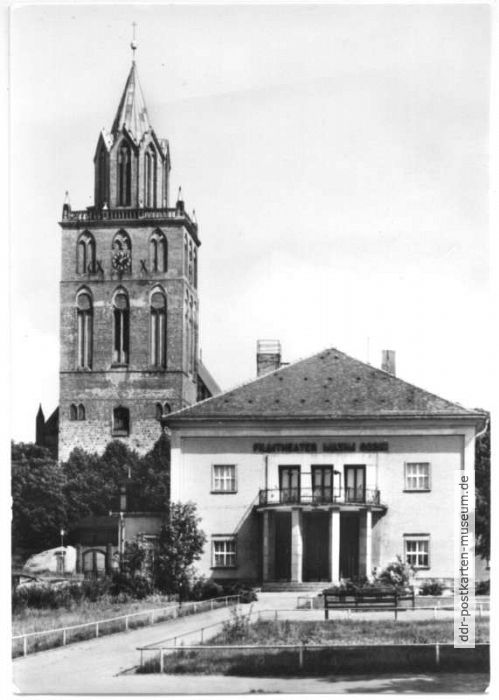

Ilse Kramp in Pasewalk:

»Die blonde Postbeamtentochter lernte damals [im Verleih von Johannes Siegel ― Monopolfilm] nicht nur die Arbeitsmethode, sondern auch alle Tricks, die Kinobesitzer im Umgang mit den Verleihern parat hatten. Zum Beispiel den: Die Kopie eines Filmes besteht aus vier bis fünf Rollen. Sie wurden damals per Nachnahme an die Kinos verschickt. Da aber die Nachnahmegebühr nach dem Gewicht berechnet wurde, verschickte der Verleih nur die letzte Rolle per Nachnahme, in der richtigen Annahme, daß niemand einen Film spielen wuerde, dessen Schluß fehlte. Das funktionierte auch.

Aber in Pasewalk gab es einen Kinobesitzer, der nie die letzte Nachnahmerolle einlöste. Was mochte der Mann in seinem Kino wohl spielen? Ilschen, inzwischen auch Chefsekretaerin und Seele des Verleihs, fuhr nach Pasewalk. Im dortigen Kino lief doch tatsaechlich der Siegel Monopol-Film, dessen Kopie sie eigenhaendig abgefertigt hatte und dessen letzter Akt uneingeloest zurueckgegangen war. Wagte der Kinobesitzer tatsaechlich seinem Publikum einen Film ohne Schluß vorzusetzen? Als der vierte und vorletzte Akt zu Ende war, wurde es hell im Kino.

Der Kinobesitzer kam persoenlich auf die Buehne und erklaerte mit allen Zeichen der Veraergerung, daß bedauerlicherweise wieder einmal die letzte Rolle nicht angekommen sei! Bis zur letzten Minute habe er noch gehofft. Vergeblich. Doch Glueck im Unglueck, zufaellig kenne er den Schluß des Filmes und koenne ihn zum besten geben. Und nun erzaehlte der Mann in herzerwaermenden Worten einen Schluß, der aber auch rein gar nichts mit dem Originalfilmschluß zu tun hatte, sich aber spannend anhoerte.

Seine zu Zuhoerern umfunktionierten Zuschauer waren es zufrieden, und der Maerchenerzaehler erhielt kraeftigen Beifall. Ilschen aber schickte in Zukunft nur noch Kopien nach Pasewalk, bei denen saemtliche Rollen per Nachnahme aufgegeben waren.« (*)

Was mag sich Ilse Kubaschewski 1953 gedacht haben, als sie Veit Harlan, Lieblingsregisseur von Joseph Goebbels, damit beauftragte die Regie fuer einen Film ueber den Spion Richard Sorge zu uebernehmen? Mehr Nazi ging 1953 nicht. Auch das Drehbuch zu diesem Streifen hatte er geschrieben. Sein Sohn Thomas Harlan stand ihm dabei zur Seite. Und was hatte sich Ilse gedacht, den Film mit dem Titel »Verrat an Deutschland« zu versehen? Und erst ihre Verwunderung, als die Zensur (FSK) den Film mit dem Hinweis, es handle sich um einen kommunistischen Propagandafilm, am 12. Januar 1955 verboten hatte? Ist da Ilses Weltbild zusammengebrochen?

Der Chronist Michael Kamp berichtet, das dieser Titel sich nicht verkaufsfoerdernd ausgewirkt hatte. Der Film floppte. Ich gestehe, diesen Film nie gesehen zu haben. Und noch heute haelt sich meine Neugier in Grenzen. Uebrig bleibt nur der Spitzname, den sich die Hauptdarstellerin, Ehefrau von Veit Harlan, unter der Herrschaft der Nazis erschauspielert hatte: »Reichswasserleiche« soll sie von einem Teil der Kinogaenger genannt worden sein, waehrend es die Riefenstahl immerhin bis zur »Reichsgletscherspalte« gebracht hatte. Aber wir waren ja nicht dabei. Gott sei Dank!

Und immer neue Erkenntnisse, manchmal auch nur Vermutungen, troepfeln herein: Bisher hat keiner das Kino gefunden in dem Ilse Kramp die Noten umgeblaettert hatte. Und dann ist es doch eher die Zeit fuer neue Vermutungen. Nachdem Michael Kamp vermutet hatte, das dieses Kino in der Koepenickerstraße im Bezirk Berlin Kreuzberg war, kann ich ja auch meine Vermutung vorbringen, es sei das Kino von Karl Stiller mit Namen »Pariser Lichtbildtheater« in Berlin SO (Sued Ost) in der Coepenicker Str. 30 gewesen.

Der Kinobesitzer Karl Stiller wohnte ein paar Haeuser weiter: In der Coepenickerstr. 36 – 38. (Scherl Adressbuch 1918, Seite 191, und Seite 201) Die weiteren Angaben stammen aus dem Berliner Adressbuch der Firma Scherl aus dem Jahr 1919: (Seite 1435, Scherl Adressbuch 1919, Anschrift der Familie Kramp: Berlin N 65, Transvaalstr. 18, Vier Treppen IV). Da war der Oberpostschaffner (Ob. Postschaffn.) Hermann Kramp, ihr Vater, schon Soldat in Frankreich und wurde besoldet. Gehalt gestrichen.

Und die kleine Ilse war grade 11 Jahre alt geworden. Und jeden Tag die Notenblaetter umblaettern. Natuerlich nur bis zu dem Tag, wo Ilse mehr Interesse fuer die Bilder auf der Leinwand hatte und beim Umblaettern der Noten nachlaessig wurde, sodass der Kinobesitzer Karl Stiller, Mutter und Tochter Kramp, vor die Tuer setzte. Aber wir wissen ja: Ein gutes Ende gab es dann am Starnberger See. Und heute liegen sie alle in der gleichen Erde. Sogar ein langjaehriger Angestellter, Heinz Steckel, hat es bis ins Familiengrab geschafft. Nur die Namen der Puddingkinder fehlen immer noch. Gruesse, J.

(*) Zitiert nach der Taschenbuchausgabe, erschienen Im Ullstein Verlag, Frankfurt 1991. Zuerst 1986 erschienen im Herbig Verlag München. (1. Auflage) Die beiden Jahreszahlen (1986 / 1991) weisen darauf hin, das Ilse Kubaschewski bis zu ihrem Tod 2001 genug Zeit gehabt haette, der Version von Manfred Barthel zu widersprechen, was sie aber nicht getan hat.